オークションで手に入れた古本、海軍兵学校昭和2年発行の

「旅順閉塞戦記念帳」というアルバムをご紹介しています。

作戦後、揚収され損ねて清国にたどりつき、そこで戦闘には参加しません、

と宣誓して帰国を許されたのにしれっと第二次作戦に参加していた

齋藤大尉と島崎中尉というキャラも発見し、思ったよりこの仕事で

新しくいろんなことがわかりそうな予感がしてきました。

次のページには何人かの参加者の写真と記念品

(おそらくこのとき兵学校の申し出に応じて寄贈されたもの)

の写真がありました。

まずこの人物は、

第二次閉塞作戦弥彦丸指揮官附

海軍中尉 森初次

まず「弥彦丸」の指揮官というのが例の齋藤七五郎大尉で、

森中尉は齋藤大尉の副官という立場で作戦に参加していました。

先ほどお話ししたように、齋藤大尉は清国から帰ってきたばかり、

国際法違反上等でぶっちぎりの戦闘参加している状態です。

第一回作戦の40日後に行われた第二次作戦に投入されたのは

「千代丸」「福井丸」「弥彦丸」「米山丸」の4隻でした。

そして「福井丸」の指揮官が廣瀬武夫少佐、指揮官附だったのが

士官ではなく、あの杉野孫七海軍兵曹長だったのです。

第二次作戦がどうなったか3行でいうと、

1番船「千代丸」がまず発見され、砲撃を受け港口から100mの地点で自爆。

「福井丸」、その隣で「弥彦丸」も駆逐艦攻撃により沈没。

「米山丸」被雷沈没。

廣瀬・杉野ら15名が戦死。(第一次作戦の戦死者は1名)

ということになります。

船を沈没させるのが作戦目的とはいえ、敵の航路と関係ないところで

撃沈された場合、全く効果は期待できません。

現に旅順艦隊はこの翌普通に湾の外に出ることができました。

森中尉は作戦後揚収され、駐在武官などを務めたのち、

艦隊参謀と戦艦の艦長などを歴任し少将まで出世しました。

兵学校から記念品の寄贈を求められた頃は予備役に入って2年経っており、

おそらく喜んでこの提出に応じたものと思われます。

そして寄贈されたのが閉塞作戦当時使用していた双眼鏡で、

撃沈された「弥彦丸」とともに海に沈み、どういう経緯か、

数ヶ月後に引き揚げられて持ち主の手元にもどってきたようです。

しばらく海に沈んでいたのに全く型崩れしていない双眼鏡ケース。

かなりの高級品と思われます。

当時は海軍が支給するのではなく、士官は自費で双眼鏡を買い求めていました。

兵学校に寄贈された品にはこのようなものもあります。

「米山丸」の指揮官附であった島田初蔵海軍中尉は、

閉塞作戦時、敵の銃弾が左肩を貫通し、負傷しました。

島田初蔵中尉

ところでこの「血染めの胴着」の説明には、

「島田少尉候補生委託」

とあります。

この「島田候補生」は島田初蔵中尉の息子ではないかと考え、

さらに島田中尉について検索したところ、大尉任官後に乗組んだ

防護巡洋艦「松島」が兵学校35期卒業生が遠洋航海で訪れた

台湾馬公での爆沈事故を起こし、死亡していたことがわかりました。

事故が起こったのは1909年ですから、島田大尉は若干30歳です。

そこで計算してみると、昭和2年に候補生となっていた島田大尉の遺児は、

父が事故死したとき、まだ1歳にもならない赤子であったことになります。

おそらく遺児は、写真と母の語る思い出だけでしか知らない父の遺品を

自分が父の意思を継いで入学した兵学校に自分の手から託したのでしょう。

さらに、兵学校卒業生の名簿を検索したところ、昭和6年の59期卒業生に

「島田武夫」

という名前が見つかりました。

閉塞作戦の英雄、廣瀬武夫と同じ名前であることから考えても、

この卒業生が島田大尉の遺児であることは間違いないと思われます。

まことについでのついでながら、島田武夫生徒のその後について調べたところ、

彼は潜水艦乗りになり、昭和19年、艦長として乗っていた伊171が

ラバウル近海で駆逐艦「ハドソン」等に探知され、機雷攻撃を受けて沈没、

戦死後の最終階級は中佐、没年齢はおそらく35歳になるかならないかでしょう。

ところで、この「米山丸」には、岡山県出身の二等兵曹、

塩谷巳之資という人が乗っていて、のちに岡山県教育委員会が発行した

閉塞船についての冊子で思い出を語っています。

塩谷二等兵曹は島田中尉がやられたとき機関銃の配置にいましたが、

島田中尉に代わって自分も体に数カ所弾傷があるのにもかかわらず

血塗れのまま後部の乗員を指揮し、「前後左右に駆け回りて号令」

を行い、皆はこれに励まされ獅子奮迅の勢いで目的地に達し、

予定通り船を爆発し終わることができました。

そして錨を打ち、端艇を下ろすことになったとき初めて傷の痛みを感じ、

指揮官の正木大尉に

「私も負傷しました」

というと、正木大尉は気にも留めない風で

「よろしい」

と一言返事をしただけだったそうです。

なにがよろしいのかわかりませんが、大した怪我だと思わなかったのでしょう。

端艇の舫を断ち、皆で力を合わせて無事にこれを降ろし、

塩谷兵曹は数間の高さから飛び乗り、他の乗員とともに端艇を漕いで

収容艦に乗り移りました。

この頃には塩谷兵曹の気力は衰え、限界に近づいていました。

皆彼の傷の深刻なことに気づくと、彼の忍耐力と勇気を褒め称えました。

左上顎の盲管砲創は、弾片が深く骨膜に達し、その位置さえわからず、

前膊部盲管砲創及び下腿部の傷は、X線(この頃もう使われてたんですね)

で初めて弾片の存在が明らかになったほどでした。

そしてこの写真です。

当時の海軍発行の刊行物では異例の措置と思われるのですが、

杉野孫七海軍兵曹長の写真が、島田中尉と森中尉、

二人の士官と同じページに、二人に両側を固められる形で掲載されていました。

わたしは今まで杉野兵曹長のこれ以外の写真を見たことがないのですが、

このアルバムの大きな写真から強烈な違和感を感じました。

この髭・・・・描いてません?(そこかい)

どうも写真全体と髭の色の調和が取れてないんですよね。濃すぎるし。

あくまでも印象に過ぎませんし、もしそれが当たっていたとしても

髭を描かないといけなかった理由に全く見当がつかないわけですが。

さて、「杉野は何処」の杉野さんがでてきたので、皆様にクイズがあります。

戦前、秋葉原にあった廣瀬中佐と杉野兵曹の銅像などのイメージから、

この二人が上司と部下として強く結びついていたような印象をもちますが、

それではこの二人、指揮官と部下という関係になって、どのくらい年月が経っていたと思います?

正解は・・・・1ヶ月以下2週間程度なんですねーこれが。

わたしがそれを断言する理由は、以下の通りです。

第一次、第二次閉塞作戦の指揮官は全く同じメンバーが選ばれましたが、

下士官・兵については、任務があまりにも危険なことと、参加希望者が

殺到していたことから(皆血判状などをもって応募していた)、

第一次作戦に参加した者は第二次には参加できないということになっていました。

唯一の例外として林紋平二等兵曹という者だけはあまりに熱心に懇願するので

海軍も根負けしてどちらも参加することを許していますが、後全員は、

杉野も含めて今回募集に志願し採用された下士官兵だったのです。

廣瀬少佐が姿が見えない杉野を探しに船に戻り、諦めて戻ってきて、

脱出のための小艇に乗り込んだ途端爆弾が直撃する不幸に遭ったことから、

廣瀬は「部下思いの指揮官」として後世に軍神とまで讃えられたわけですが、実は

廣瀬の杉野についての認識は今回初めて指揮官附きになった下士官、という程度で、

おそらく個人的な会話はほとんどないまま当日を迎えているはずなのです。

そこで改めて思うのが、自分の部下を一人も失うまいと最後の最後まで

危険を押して探しに戻る廣瀬武夫という人の指揮官としての強烈な責任感の強さです。

行方不明の部下が長年の付き合いだろうが最近知り合ったばかりだろうが、

彼のこの時取った行動におそらくなんらの違いもなかったであろう、と考えると

そのことはより一層彼の資質が一流であったことを裏付けるものに思えます。

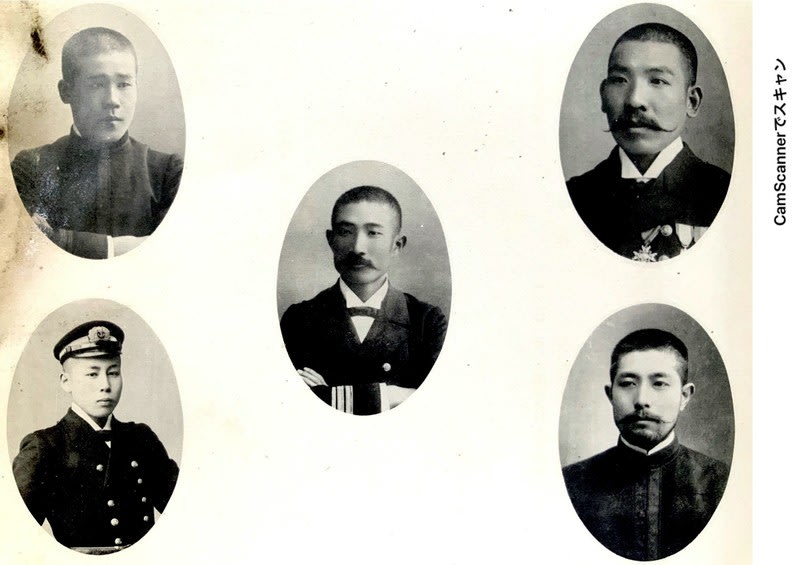

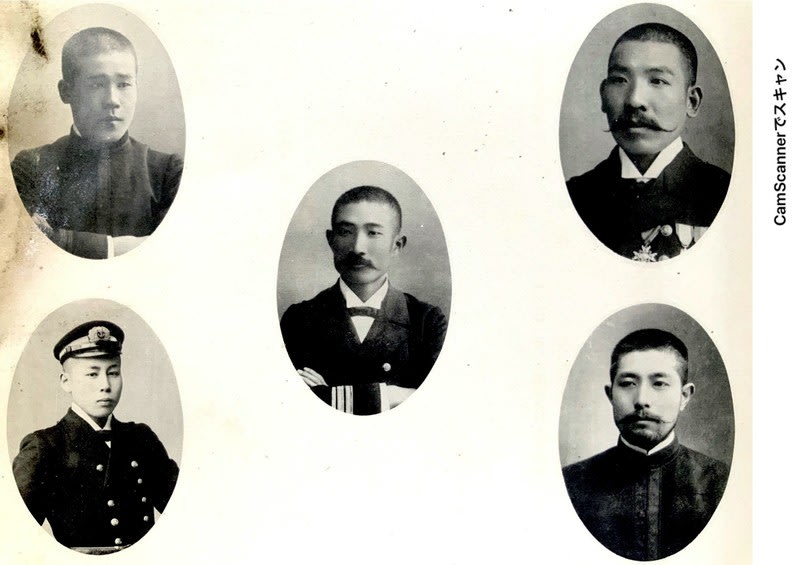

次のページには5人の写真が掲載されています。

まず、真ん中から。

第一次閉塞仁川丸機関長

海軍大機関士 南沢安雄

右上から下、

第一次閉塞天津丸機関長

第二次閉塞千代丸機関長

海軍大機関士 山賀代三

第一次閉塞報国丸機関長

第二次閉塞福井丸機関長

海軍大機関士 栗田富太郎

左上から

第一次武揚丸機関長

海軍中機関士 大石親徳

第一次閉塞武州丸機関長

第二次閉塞米山丸機関長

海軍少機関士 杉政

ところで、彼らの階級、「大機関士」「中機関士」「少機関士」

って一体なんですか、と思われませんでしたか?

わたしもこの階級表記に注意したのは初めてのことだったのですが、

この名称はいわば機関科に対する兵科の差別の現れであることを知りました。

どういうことか説明しましょう。

この当時機関学校卒士官は部隊指揮にも制限があり、昇進が制約され、

さらに艦上勤務においても機関長止まりとされていました。

この写真の5名は、本作戦参加の機関士官です。

しかしながら、彼らの扱いは特別枠だったとはいえ兵曹長の杉野よりも

後回しになっていることに留意ください。

機関下士官は制度上は一応武官に分類されていましたが、戦闘指揮の資格はなく、

非戦闘員で格下扱いの「将校相当官」(もどきって感じ?)に分類されていたのです。

たとえばこの写真の大機関士、南沢、山賀、栗田の3人は兵科でいうと大尉、

大石中機関士は中尉、少機関士である杉さんは少尉相当です。

ついでに佐官に相当するのが機関大監、機関中監、機関少監といい、

少将相当は機関総監でしたがこれが最高位(つまり少将より上にはなれない)でした。

機関科については最初の頃民間からの採用がなかった(人がいない)ため、

兵学校の成績下位者をほぼ強制的に機関士官にしたりしたことから、

兵科が機関科を蔑視するような土壌が作られてしまったのは否めません。

その後蒸気推進軍艦などの導入で機関科士官を将校に変更することが検討されましたが、

これに反対したのは案の定海軍軍令部であったということです。

しかし、実はこの閉塞作戦は、機関科の地位向上に大きく寄与する結果となりました。

作戦参加者の70%を機関科将兵からの志願者が占めたうえ、

さらにこの写真の彼ら機関科士官たちは作戦においても大いに活躍しました。

たとえば、このときに兵学校に寄贈されたこの軍帽ですが、

持ち主は「少機関士」だった杉政さん。

杉海軍少機関士は、第二次閉塞作戦での「米山丸」の機関長でした。

「米山丸」は自沈後乗員の脱出のために2隻短艇を用意しており、

杉少機関士は左舷から海面に卸した短艇に乗員半数を乗せ、

自ら指揮してこれで引き揚げ、連れ戻すことに成功しています。

しかし、引き揚げの際、短艇は敵銃弾を受け、弾孔から浸水を始め、ついに

海水は膝まで浸かるほどになってきました。

杉機関長は自分の首巻を最も大きな弾孔に詰めてこれをふさぎ、

この軍帽で海水を汲み出し、皆を叱咤激励してなんとか帰還を果たしています。

この一件はたまたま23年後、まだ杉機関長が存命で、閉塞作戦記念に

取っておいたこの思い出の品を寄付できたから歴史に残りましたが、

他の機関士官たちは歴史には残されていないまでも、閉塞作戦以降、

日露戦争において専門知識を現場で発揮し、その存在をアピールしました。

機関科士官が実戦において評価された結果、1906年(明治39年)には、

機関科士官の呼称は兵科将校に準じることになりました。

ですから、彼らが「大機関士」と呼ばれていたのは、日露戦争が最後となります。

少将相当しか昇進できなかったのが、改正後は最高位として機関中将がが創設され、

「機関大佐」「機関中尉」など階級名も兵科と同じに変わりました。

それまで禁じられていた軍服のエグゼクティブ・カール着用も認められました。

ちなみにイギリス海軍で機関科のエグゼクティブ・カールが許されたのは

呼称が改正されてから実に12年経った1915年のことです。

エグゼクティブカール、日本語では「蛇の目」とも

エグゼクティブカール、日本語では「蛇の目」とも

イギリスも階級社会ゆえ、旧勢力(この場合海軍兵科)がこの動きに

反発するという構図は日本と全く同じであったようです。

アメリカ海軍ですが、さすが移民大国で階級が社会に実質存在しないせいか、

機関科と兵科は1900年までに統合され、アナポリスで教育が行われていました。

そのため兵科士官ポストと機関科士官ポストを行き来し、

どちらも経験する士官が(特に飛行機関係は)いくらでもいました。

こういうリベラルさがアメリカ海軍の強さの一因だったと言えないでしょうか。

イギリスで機関科が認められるきっかけが第一次世界大戦であったように、

日露戦争は確かに機関下士官の地位向上に一定の効果はありましたが、

軍令承行に関する改正は、あくまで将校相当官の機関官に対しては不可のままでした。

帝国海軍の最も深刻で根の深い人事問題がこの機関科問題で、

そもそも神様扱いされた東郷平八郎をして機関科のことを

「釜焚き風情」

と言わせてしまったあたりから、解決の見通しは皆無に等しかったのです。

海軍は結局この問題を解決しないまま77年の歴史を閉じてしまいました。

ちなみに杉機関士はのちに海軍機関中将になりました。

そして後年、浸水した短艇に、前述の重症だった「米山丸」の塩谷兵曹を

「臥せしめて」帰ったことを回顧録に記しました。

そこには何十年も前の出来事がこのように書かれていたといいます。

「君の気の毒さ今に忘れず」

続く。

戦前は、軍刀や拳銃等の個人携帯品も皆、自腹だったので、若手士官は大変だったと思います。個人的には従兵が付くより、携帯品を支給にしてくれる方がありがたいです(笑)

>行方不明の部下が、長年の付き合いだろうが、最近知り合ったばかりだろうが、彼のこの時取った行動におそらくなんらの違いもなかったであろう、と考えると、そのことはより一層彼の資質が一流であったことを裏付けるものに思えます。

海軍ではどうだったのか、わかりませんが、自衛隊では、とにかく点呼(人員確認)が大好きで、戦闘配置に就く時、転落者があった時(訓練です)起床時等、一日に何度か人員確認し、足りなければ、捜索します。条件反射に近く、長年の付き合いとか、最近来た人とか、無関係です(笑)

機関科問題ですが、自衛隊はアメリカ方式で、今は該当する言い方がありませんが「兵科士官」は「士」(3~2尉)の間に砲雷科、船務科・航海科と機関科の配置をそれぞれ経験し、運航資格の「運航」と「機関」を取得するので、機関科を経験しない艦長はほとんどいません。また、機関専門になっても、艦長になれるし、司令官になる人もおり、人事上の差別待遇はありません。

海上自衛隊は、人員構成から言うと、世界では特殊な海軍で、艦艇、航空、その他がそれぞれ1/3ずつになっています。艦艇と航空(戦闘に直接関わる職域)が昔で言う「兵科士官」に当たります。世界的には、アメリカを除くと、海軍の航空は概ね1/10のところがほとんどです。

明治37年1904に軍帽の金線は廃止されましたが日露戦争中でそのまま使用していた事が分かります。

階級ですが明治16年機関・軍医・主計の相当官は将校でなく准将校に位置付けられ、袖章に環形がなく線間に識別線が

付けられました。。

明治29年相当官に機関・軍医・薬剤・主計・造船・造兵・水路となりました。

明治32年中将相当の機関大監・軍医大監等が制定されました。

大正9年全士官に袖章の階級章に環形が付きました。識別線付き

昭和17年7月海軍内の差別緩和のため士官階級名の「機関」は削除、特務士官の「特務」は廃止されました。9月8日勅令648号で造船・造機・造兵を統合し技術科されました。

名称上機関は昭和17年に兵科に編入されています。

参照並木書房柳生悦子著「日本海軍軍装図鑑」

兵科とその他が分けられていました。

帽章も将校相当のものです。

南沢大機関士の階級章は3本金線その間は紫の識別線の機関少監時代のものですが明治39年機関も環形が付きましたので?

参照並木書房柳生悦子著「日本海軍軍装図鑑」