サンディエゴで展示艦となっているの空母「ミッドウェイ」。

去年と今年、2年にわたって見学してきましたのでご報告しています。

チケットはインターネットでの前売りもありますが、このブースで並んで購入します。

西海岸でおそらく最も人が多く訪れる記念艦だけあって大変な混雑でした。

わたしたちを連れていってくれたサンディエゴ在住の知人ジョアンナは、

前売りをネットで買ったようですが、結局窓口でチケットをもらっていました。

前売りで買うとおそらく少し安くなったのかもしれません。

「MIDWAY MUSEUM」という字があるのがフライトデッキの階、

その上のデッキに並んでいるのは、艦橋デッキを見学する人たちでしょう。

さて、「ミッドウェイ」の艦内に入り、右側から見学を開始した我々は、

まず「ミッドウェイ」の名前の元となったミッドウェイ海戦についての展示を見、

それから艦首部分へと進んで、「フォクスル」(Forecastle)と呼ばれる部分で

アンカーチェーンを見学しました。

さらに進んでいくと、CIC、戦闘指揮所が現れました。

CIC、コンバット・インフォメーション・センター、戦闘指揮所は、

軍艦の「タクティカル・センター」(戦術中心)のことです。

CICはレーダーやソナー、通信によって集められた情報が集約される場所で、

自艦の状態を把握し、それに基づく指揮・発令を行うところです。

いわば艦の頭脳であるCICを失うと軍艦はその瞬間機能しなくなります。

故にどこの国でもこのCICは特に堅牢な作りに守られています。

我が自衛隊でもCICを「クリーンC」として頑丈に作っている、ということですが、

残念ながらこの「クリーンC」が何を意味するのかはわかりませんでした。

それはともかく、マイケル・ベイの「ザ・ラストシップ」と「バトルシップ」では

敵が攻撃してきた時、首脳幹部が全員艦橋にいてやられてしまうのですが、

前にもいったように特に現代の軍艦ではこれはありえないことで、

特に艦長たるものは、戦闘時に戦闘指揮所にいてしかるべきなのです。

艦橋から戦闘の様子を双眼鏡で眺める艦長、というのは肉眼で全て把握できた

第二次世界大戦までしかありえない光景なのですが、どういうわけか、

現代の海軍を描いた映画で、フネが全滅する時には艦長は必ず艦橋にいます。

パネルやコンピュータの並んだ暗いところより、こちらの方が絵になるからでしょうか。

「ミッドウェイ」の就役は終戦直後の1945年9月10日です。

それから大々的な改装工事を施して生まれ変わっているので、彼女のことは

「1960年代の空母」というカテゴリで区切ってもいいかと思われます。

ごく初期のCICというのは、艦橋の隣のチャートルームでレーダーを操作し、

電話で連絡を取って集約した情報を元に艦長が命令を下す、というものでしたが、

「ミッドウェイ」改装の60年代になっても、情報処理には計算尺が使われていました。

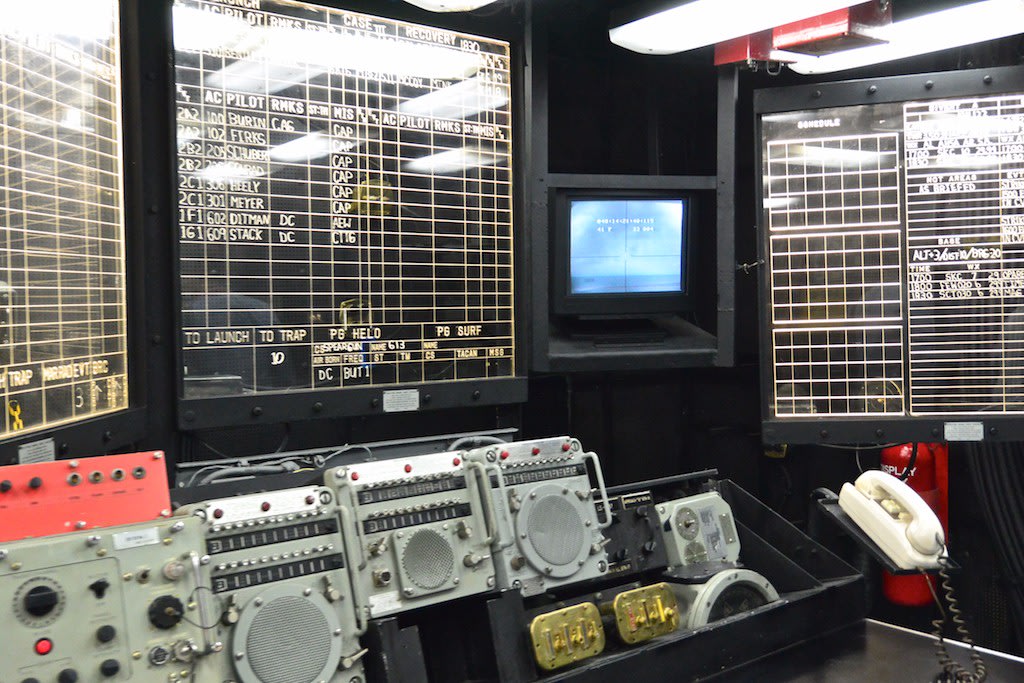

今までご紹介してきたCICには、「ホーネット」しかり、「イントレピッド」しかり、

必ずこの左のレーダー画面のようなクリアボードがあったわけですが、

これは自艦(空母)の位置を円の中心として、情報を書き込んでいくためのものです。

まだこの時代は情報を人が紙とかボードに記録するという方法が取られていたのです。

ここにレーダー手は敵艦や敵編隊の位置・進行方向・数といった情報などを

手で書き込むことで情報を集約していました。

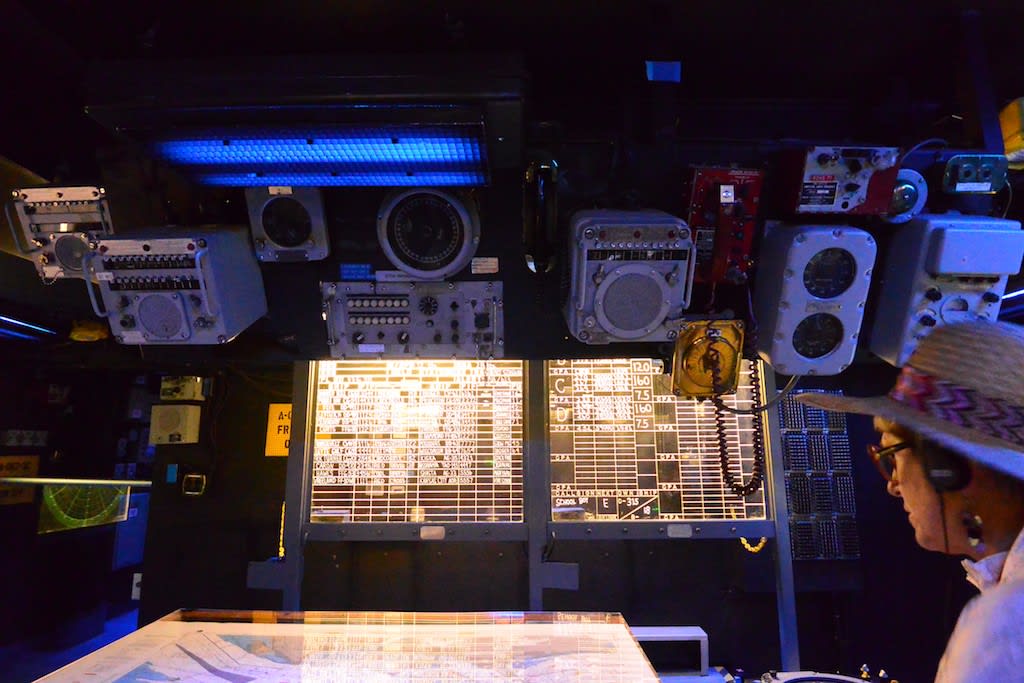

「ミッドウェイ」CICの展示のすごさは、全ての機器に電源を入れ、

周りをぐるりと囲んだクリアボードも当時のままにしてあることです。

しかも、レーダーなどの機器の前の椅子には誰でも座ることができ、

好きなように触って動かしてみることも可能なのです。

わたしも時間があればぜひやってみたかったのですが、諦めました。

白いキャップにブルーのシャツの人たちはボランティアの解説の方々。

CIC内部だけで二人も配置されていました。

手前の椅子は、艦長がここで指揮をとるときに座る場所だと思われます。

なぜか座っているのが女の子ばかり(笑)

このCICからクリアボードがなくなるのは、デジタルコンピュータによる

戦術情報処理装置が搭載されるようになって以降のことです。

CICというのはシステムとしては偉大な発明であり画期的な進歩でしたが、

レーダーと発光信号や手旗信号、原始的な無線機、たとえ熟練のオペレーターでも、

同時に処理できる目標はせいぜい12機程度が限界であることが、

CIC先進国であるイギリスの実験によってわかったのです。

ちなみに実験結果によると20機以上になるともう手も足も出ない状態でした。

わたしたちを連れてきてくれたジョアンナは、この歳になるまで

「ミッドウェイ」に限らずアメリカ海軍の展示を実際に見にきたことはないそうです。

東部名門大学のビジネススクールをでて長年不動産業で成功してきた彼女ですが、

こういう関係のことは多くのアメリカ人と同じく、ほとんど知りません。

しかし、知的好奇心の旺盛な人なので、ツァーガイドの録音を聴きながら

熱心に見学をしていました。

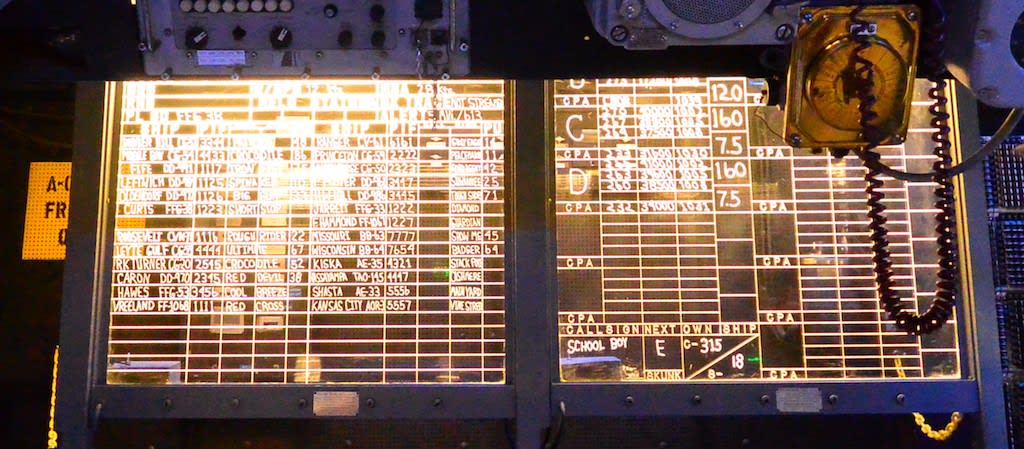

「オルデンドルフ」「キャロン」などの駆逐艦、原子力空母「ルーズベルト」、

戦艦「ミズーリ」、「ウィスコンシン」、フリゲート「ジャレット」・・・・。

「キスカ」は給兵艦、「レイテガルフ」はミサイル巡洋艦(CG)です。

余談ですが、アメリカって明らかに大チョンボだった戦地でも船の名前にしちゃうんだ、

例えばキスカとか、と思って、このことを人(いわゆるライトなミリオタ系)に話すと

「いや、アメリカ的にはあれ勝って島を占領したってことですから」

これを聞いてわたしは目から鱗が落ちるような気がしました。

一人の犠牲者もなく島から日本軍が脱出した後、アメリカ軍は上陸し、

まだ日本軍がいると思い込んであちらこちらで同士討ちになったのですが、

よく考えたら、ライトなミリオタさんのいう通りです。

アメリカにすれば「キスカ」は別に負けた場所ではない、と_φ(・_・

さて、写真のボードを見てみると、「4433」「1223」などの数字に

「PIF」とありますが、「F」はフォーメーションのことだろうなと思いつつも、

なんの略かは今回わかりませんでした。

ちなみに、「ルーズベルト」「レンジャー」の名前が見えるので、これはもしかしたら、

湾岸戦争の時のこの陣形なのかもしれません。

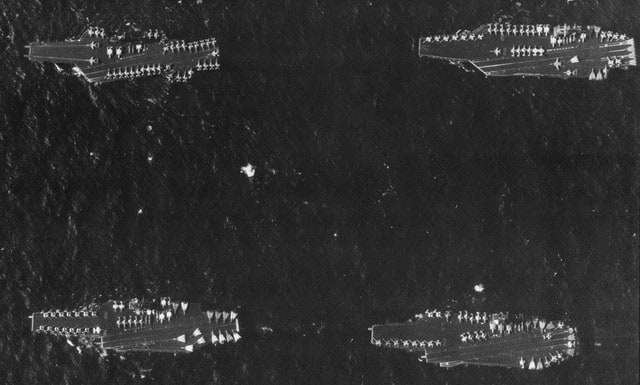

「ミッドウェイ」左上、「セオドア・ルーズベルト」右上、

「レンジャー」左下 「アメリカ」右下

アメリカ海軍の4隻の空母は、「砂漠の嵐作戦」の時にこのような陣形を組み、

「バトル・フォース・ズールー」(Battle Force Zulu)

として、おそらくですが威嚇のための航行を行いました。

ズールーってば、つまりあれですよね?

各員一斉奮闘努力せよ的な、後がない的な意味の『Z』ですよね?

「砂漠の嵐作戦」も大概だけど、つくづくアメリカさんって中二いやなんでもない。

しかし結構驚くのは、「ミッドウェイ」「レンジャー」「アメリカ」、

このようなご老体(退艦秒読み)と原子力空母が一緒に軍事行動を取ったということ。

おそらく三隻の老空母の「花道」としてのZ作戦だったんだろうと思いますが、

CICのシステムが違っても全く不都合はなかったらしいのに少し驚きます。

地図は紙。

もちろん今でも護衛艦には紙の地図があり、定規やコンパスで書き込むのですが、

海軍戦術情報システム( NTDS)と武器管制システムを統合した

さらにはそれを発展させたイージスシステムの発明後は、

CICの大きなクリアボードは全てディスプレイに変わっていくことになります。

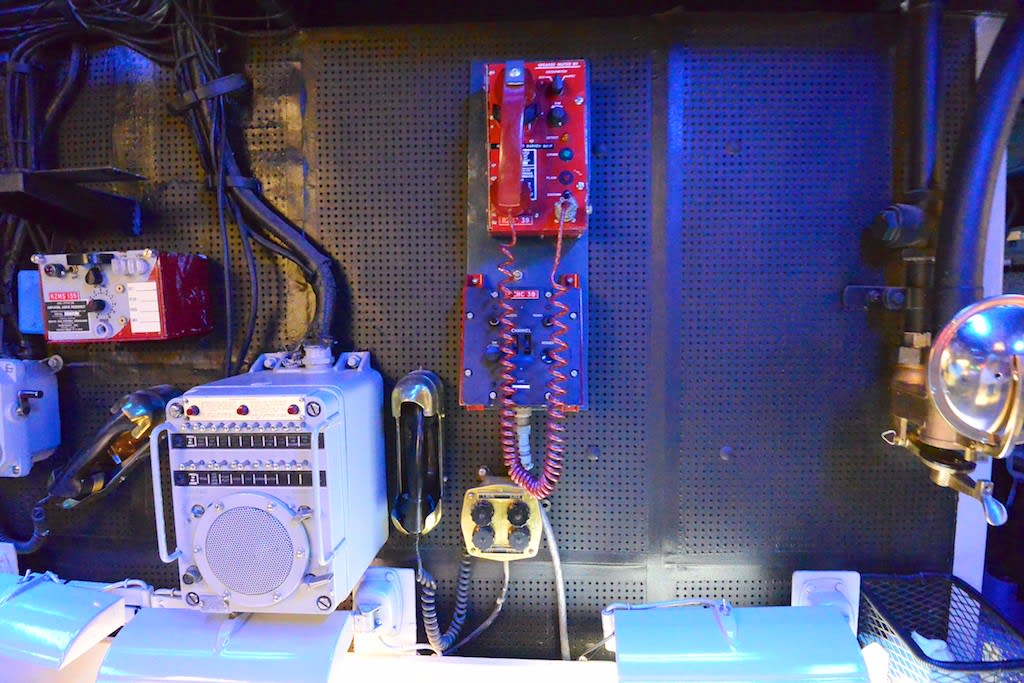

艦内の通信を全て電話で集約する、というのもこの時代のCICの特徴。

大きなスピーカーには各部署を表すインジケーターがあり、

光ったところのボタンを押すと、音声が聴ける仕組みです。

このレーダーのところにいた人は、かつてCICに勤務していたベテランでした。

ジョアンナが質問したので、説明してくれているところ。

おじさんも「砂漠の嵐」参加組でしょうか。

当時のCICの様子をマネキンで再現したコーナー。

この部分は立ち入り禁止になっていました。

手前の椅子には「トラックスーパーバイザー」とあります。

もしかしたらにこやかに佇んでいる人がスーパーバイザーでしょうか。

椅子の背中には役名が記されています。

こんなところに、というかこんなところだからこそコーヒーは欠かせない。

ってことで、ちゃんとコーヒーディスペンサーがCICの片隅に設置されてます。

自衛艦のCICはもちろん飲食禁止ですよね?

謎の記号の上には「L・L・エバンス」という艦長らしき写真。

ちょうど目のところが隠れていますが、イケメンの予感。

この画面にはパイロットの名前が書かれており、

甲板の様子をモニターする画面があるので、航空管制室だと思われます。

アメリカでCICの導入が検討されたのは、真珠湾攻撃がきっかけだったと言われます。

「情報を集約する場所から指揮をとる」というコンセプトを実際に

海戦に応用した最初の軍艦は、水上レーダーを装備してた駆逐艦「フレッチャー」で、

作戦を適用したワイリー少佐は、この功績によってシルバースターを授与されました。

その後CICコンセプトを一般に適用するためのプロジェクトをまとめたC・ラニング中佐は

「CICコンセプトの源流はサイエンスフィクション、たとえば『レンズマン』の

巨大なスペースシップ『ディレクトリ号』などからきている」

と語ったそうです。

原作の「レンズマン」はエドワード・エルガー・"ドク”・スミスが

1937年からシリーズで書いたサイエンスフィクションです。

もしかしたら、

「銀河パトロール隊」

というSF小説を子供の時に読んだという元男子もいますでしょうか。

Lensman Anime Film SF新世紀 レンズマン アニメ

なんとその「レンズマン」ですが、1984年に当時バブル真っ只中だった日本さんが

アニメにしていたということがわかりました。

その後のSFものでは当たり前に出てくる戦闘指揮所における統制戦ですが、

最初にそれが描かれたのが1937年だったということには驚かされます。

「レンズマン」はレンズを腕にはめるよって特殊能力を使用でき、

例えば戦闘空間を知覚化することなどもできるのですが、その情報を元に

指揮官が戦闘を行う、という概念がすでにこの初期に登場しているのです。

アメリカでは誰でも知っている「レンズマン」で、スタッフは

「日本のアニメ、アメリカ堂々上陸!(あわよくば席巻)」

を目論んだのだのでしょう。

しかし残念ながら、アメリカ人は字幕で映画を観るという習慣を持たないため、

興行は結局失敗に終わったということです。

ちなみに、主題歌を歌っているのは現在も現役活動中のアルフィーです。

続く。

海上自衛隊では「はつゆき」型と「あさぎり」型で今でも現役です。この当時は真ん中の丸いレーダー画面がモノトーン(アメリカ人の目に優しいオレンジ色で日本人には見にくいフリーウエイの照明のような色)ですが「むらさめ」型からはカラーになり、今では液晶です。

赤いジャケットの女の子がコンソールを触っている写真の彼女の左手の先の、丸いレーダー画面の左側の明かりが消えている白っぽい部分が操作部(パソコンで言えばメニュー)です。ドヤ顔している女の子の写真だと、レーダー画面の左下でもう少しよく見えます。

消えているので、火は入っていない(恐らく、装置を動かすコンピューターそのものがもうない)と思いますが、液晶のように表示を切り替える仕組みがなかったので、若い人ならもう見たこともないであろう「幻燈」と同じ原理(何枚かのフィルムを重ねて、どれに光を当てるかで表示を切り替える)で表示を切り替えています。

それ以外に火が入っている部分はレーダー画面の調整用スイッチ(輝度調整等)なので、秘ではありません。

Detection & Trackingと札がかかっている部分がNTDSの神髄で、アクリルの垂直作図盤に手書きしていたレーダーの航跡をコンピューターが自動的に描くようになりました。

この当時の画面は決まったシンボルと少数の英数字だけしか描けず、艦名には足りなかったので、味方の船にはPositive Identification Feature(PIF)と言う番号を振り、味方を分かりやすくしていました。

写真はない(あるいは公開していない?)ですが、この他にCommand & Decision(主として幹部がオペレータ)というエリアがあり、Detection & Tracking(主として曹士がオペレータ)で描いた航跡から艦隊に脅威となる目標を判別し、まずは艦載機(戦闘機)を割り当て、戦闘機で対処し切れず、さらに艦隊に近付く目標がある場合、ミサイルを割り当てますが、その場合、武器管制システム(Weapon Designation System)の登場となります。

Detection & Trackingエリアのコンソールはそれぞれ別のレーダーを見ているので、同じ目標を複数のレーダーで探知することがあります。その時には複数のシンボルが出来ますが、それを一つに整理するのがTrack Supervisorの役割です。

船と船の間はデータリンクで結ばれ、船毎にシステムや能力が違っても問題なく情報交換が出来るようになっています。

はっきりわかるのはFR42-47で、フレームと呼ばれる船体強度を構成する骨の艦首から42番目から47番目までにこの区画がある事を示しています。

骨の間隔は1.2m以上あるので長さ方向で7m以上ある区画となります。

Aがたぶん甲板番号ではと思いますが、米海軍の名称がどの部分を示すのか分かりません。

エリス中尉の記述の「フォクスル」(Forecastle)と呼ばれる部分から進んだとの事ですので、その後ろの方の主船体内だと思います。

海上自衛隊では1甲板(上甲板)から下に順に1,2、3、として、上へは順に01、02、03と付けています。

0117と8Cは分かりません。

DC DIVはその区画の使用目的を表しているものと思います。

海上自衛隊では2-20-0-7Lと書き、一番目の数字が第2甲板、二番目がその区画の最前部の隔壁フレーム番号、3番目が船体中心線との関係で0は中心を表し、四番目は使用目的で7番目の居住区画で居住区、食堂、通路等を示します。ちなみにAは倉庫、Eは機械室等です。

参照海人社岡田幸和著「艦艇工学入門」

参照文献を基に推定してみました。誤っているかもしれません。

見てましたねぇ、レンズマン。

筒が割れてしまってたオモチャの望遠鏡のレンズを親父に外してもらって、手の甲に貼り付けてレンズマンごっこしてましたね。

小学校に上がって、教室の本棚に「SF・冒険小説全集」が埃を被っているのを見つけて読んでたんですが、その中にありました、レンズマン原作。

アニメと全く違う感じだったので「なんじゃコリャ?」と思いながらも読破してしまったのは、原文と翻訳が素晴らしかったお陰でしょう。

「惑星からの物体X」だとか「宇宙戦争」だとか映像作品よりも先に原作に触れられたのは、とても良い経験でした。

今でも4年1組の教室にその全集が残っているのでしょうか。

たまげましたにたまげました。

そんなに貴重なものだったんですか。

練習艦隊がサンディエゴに行くと、訓練幹部の皆さんは高確率で

「ミッドウェイ」の見学をするようですが、みんな、ちゃんとこういうのも見たのかな?

お節介船屋さん

はい、だいたい見学した順番にお話ししています。フォクスルの後方になりますね。

確か、メインデッキ階から入り、一階上に上ってメインデッキを見下ろすところに出て、

階段を降りてメインデッキに戻ったと記憶しています。

海上自衛隊の区画使用目的の番号、すごいですね。そこまでわかるんだ・・。

海自の人でも皆知っているわけではなさそうです。

筆不精三等兵さん

レンズマンをご存知どころか「見てました」?本当にそんな人がおられたとは。

テレビでアニメ、やってたんですか。これも寡聞にして存じませんでした。

今の子供もそういう本を読むんでしょうか。

SFものは安易に視覚的映像から入らず、文字を読んでまず想像して欲しいですよね。