京田辺市南部地域のまちづくりについて

京田辺市南部地域のまちづくりについて問

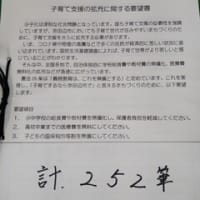

京田辺市子育て支援拠点再編の基本方針及び、南部地域の子育て支援拠点再編計画の内容と今後のスケジュールについて問う。

健康福祉部長

本市における児童館や地域子育て支援センターといった子育て支援施設については、妊娠期から出産・子育て期までの様々なニーズに対応する切れ目のない支援及び地域で子育てできる環境の整備を行うという視点に立ち、3つの基本方針を踏まえ、再編を行っていく。

1つ目に、北部・中部・南部の生活圏ごとに地域の子育て支援拠点となる施設を配置する。

2つ目に、各地域の子育て支援拠点においては、子育て相談機能、従来の児童館機能を含め、妊産婦、子育て世帯、幅広い年齢の子どもたちのニーズに合った様々な機能を担う拠点施設とする。

3つ目に、妊産婦、子育て世帯がより気軽に利用でき、相談の敷居が低く物理的にも近距離にあるサテライト (小規模ひろば)を必要に応じて配置する。

南部地域における 「子育て支援拠点施設」については、将来的には、南部地域におけるコミュニティ拠点と、その機能の検討の中で具体的な検討を行っていく。

その間、児童館については、それぞれの施設の課題や地域ニーズに合わせた柔軟な対応が必要であると認識している。

また、現在、三山木保育所内にある地域子育て支援センターについては、南部地域における子育て世帯の増加に対応するため、令和6年4月に、空き店舗を活用し単独の施設として移転開設し、事業の充実を図っていく。

問①

2022年5月に開設した南部まちづくりセンターの評価及び課題を問う。

問②

南部地域のコミュニティ拠点となる(仮称)南部住民センター(図書館、体育館の機能など含む)の建設を検討すべきと考えるがどうか。

市民部長①②

南部まちづくりセンターは開所以来、概ね3万人以上の方が訪れており、地域の区・自治会など多様な主体が協力して地域の発展を目指す協議会の発足や、様々な市民活動がスタートするなど、コミュニティ施設として一定の役割を果たせていると考えている。

その一方、脱コロナの最近になって利用が増加しているものの、依然として会議室等の利用率が低調なことが課題であると考えている。

なお、南部地域のコミュニティ拠点については、現施設の利用実態を踏まえて、その後の方針を検討する。

三山木小学校及び田辺中学校の過密問題について

三山木小学校及び田辺中学校の過密問題について問

市教育委員会は「児童生徒数の偏在解消に向けて短期的に解決すべき課題への基本的な方針」を決定した。同方針では培良中学校への対策として、新たな特色を付与する学校選択制度を実施するとしているが、その進捗状況と課題を問う。

教育部長

培良中学校における学校選択制度の進捗状況については、令和6年度から生徒を受け入れできるよう、学校公開や保護者説明会のほか、6年生を対象とした体験入学を実施してきた。

制度を活用した校区外からの入学希望者が23人となっており、現在、培良中学校を指定校とした就学通知の発送準備を進めている。

なお、公共交通機関による通学が必要となる場合も考えられることから、通学費補助金の交付についても内容を整理している。

大規模校及び過大規模校により生じる課題について以下の3点を問う。

問①

集団生活において、同学年の結び付きが中心となり、異学年との交流の機会が少なくなるなど、児童生徒間の人間関係が希薄化すると考えるが、その認識を問う。

教育部長

三山木小学校及び田辺中学校において、全校児童生徒が一同に会して、活動する場面は過去と比較して少なくなっているが、現在は、全校児童生徒で集まることはなくとも、学校の創意工夫により、一人一人の関わりをどうすれば、生み出せるかという考えのもと、異年齢集団を、いくつかの小さい規模に分け、一人一人がより多くの年齢の異なる児童生徒と関われるよう取り組んでいる。

問②

教職員集団として、児童生徒一人一人の個性や行動を把握し、きめ細やかな指導を行うことが困難になるのではないかと考えるがどうか。

教育部長

教員数は児童生徒の増加に伴い、国の基準に基づいて配置されており、学級担任が見守る児童生徒数は変わっていない。また、現在は、児童数に応じて、京都式少人数の制度を利用し、学年に少人数授業加配や専科教員を配置し、学級担任だけでなく、学年全体を把握する教員も配置され、よりきめ細やかな指導が行えている。

このように、学校規模は違っても、担任一人で 学級の児童生徒の様子を把握するのではなく、担任を中心にしながらも、複数の教員で児童生徒を見守り、育てていく体制をとっている。今後も教職員が連携をし、子どもを中心とした教育活動を進めていくことができるよう、教育委員会として支援していく。

問③

児童生徒一人当たりの運動場の面積や体育館等が狭くなり、教育活動の展開に支障が生じている。同施設の利用に当って授業の割当てやイベントのなどの調整が難しくなっていると考えるがどうか。

また、災害発生時において、児童生徒が安全に避難できるよう避難経路や避難場所が適切に確保されているのかを問う。

教育部長

三山木小学校及び田辺中学校の施設については、これまで必要な教室・トイレを確保するための仮設校舎の整備、代替グラウンドでの体育授業・部活動の実施など、教育活動に支障をきたさないよう取り組みや調整を行っている。

また、小中学校においては、小学校で年3回、中学校で年2回、それぞれ警察署や消防署と連携を図る中で避難訓練を実施しており、三山木小学校及び田辺中学校においても、全校児童生徒が安全に避難できるよう、避難経路や避難場 所の確認を訓練の中で行っている。

問

今後も同小中学校では児童生徒数が増加すると予測される。過大規模校解消のために、新校舎の建設や校区見直しも含めて検討すべき。

教育部長

市立学校間の児童生徒数の偏在の解消に向けた対策については、引き続き学校教育審議会で中長期的な課題の解決に向けた審議をいただいている。

その中で、学校教育審議会では各学校の関係者や地区の代表の方に、本市の現状に対するご意見をお聞きしたうえで、審議に当たっての論点を整理したいという趣旨のもと、各中学校区別に地域別懇談会を実施された。

今後は、同審議会において懇談会の意見も参考にしながら、単なる数合わせの議論に陥らないよう、多様な対策を含め、慎重に審議を進めたうえで、できるだけ早期に答申をまとめていただく予定となっている。

学校教育審議会から答申をいただいた後には、教育委員会で改めて方針を決定したうえで、速やかな課題解決に向けた対策を進めたいと考えている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます