株は先週末に26,235円まで、下がっています。ごく最近まで、28,000円を超えていましたから、約一割の値下がりです。

今後、株価はどうなるでしょうか?

今の日銀総裁がいる限り、株の買い支えをするでしょうから、簡単日本株は暴落はないかと思います。日銀が保有している株が値下がりをすると困るので、きっと買い支えをするでしょう。

しかし、三月を過ぎると、日銀総裁の交代と期末決算なので、三月から値下がりが始まる気がします。そして、世界的に、世の中不景気になるでしょう。

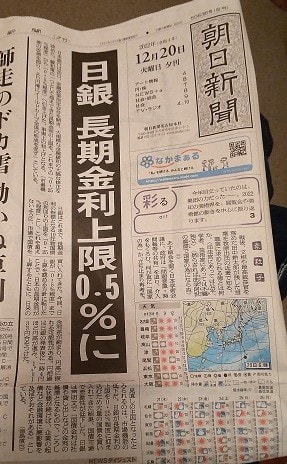

とうとう、日銀は実質の長期金利の上限を0.5%に上げました。

ヤフーニュースによると、

「夕方の3時半に記者会見し、日銀が、金利を低く抑えてきたのを、修正に踏み切り、長期金利の上限を0.5%程度に引き上げた。」と報道された。

後で、新聞の夕刊を見たら、トップで見出しに出ていた。

為替は、136円からすぐに132円に4円ほど下がり、平均株価は、26568円と600円程度下がったようだ。

以前から、ここで書いてきたように、長期金利を上げると、

今朝の新聞(上の写真)によれば、金利が0.25%上昇すれば、政府の国債の利払いが年で約9000億円増えるそうです。(税金が出ていく)

この金額は今年度の予算で話題になっている、防衛予算を賄うために、増税する金額に匹敵します。

更に、日銀自体が国債を市中銀行から買い入れた当座預金(470兆円)の金利が上昇し、利払いのために、日銀の経営が悪くなります。

これは、まだ始まりの第一歩なので、アベノミクスの無駄遣いの結果によって、これから、若い人に税金として、延々と付けが、おきくなっていくと思われます。

先日の朝日新聞の特集記事に「ビッグマック指数」という言葉が出ていた。

以前、それほど、未だ、物価が上がらなかったデフレの時、経済が日本よりしたと思われる、中国、韓国やベトナムなどの国の日本に対する為替レートが円安になっている理由が良く分からなかった。

今も理解したとはいいがたいですが、先程紹介した、この「ビッグマック指数」という言葉を聞いて多少、分かったような気がした。

以下に解説記事の内容を紹介する。

ビッグマック指数の説明をすると、「購買力平価」という考えにもとずいて、世界で売られている同一品質の「ビッグマック」が同じ価格となるような為替レートは幾らになるかという値を比較することを「ビッグマック指数」という。

今年7月の最新ビッグマック指数によると、日本は「390円」(2.8ドル)で世界52か国中41位で、中国、韓国、ベトナムより下にランクしています。

米国では、137.9円/ドルの為替で710円(5.15ドル)、日本の1.8倍の値段差です。(下表)

米国と日本のマックを同じ価格にするためには、ドルが安くなり、円が高くならなければならないという事を表している。

しかし、現実の政治は、米国は利率を上げ、更に、ドル高にしていて、日本は、さらに金融緩和を続けてゼロ金利政策をして円安にしている。

此処からわかることは、政府の考えで、同じ製品を買うのでも、国によって人為的に、払う金をコントロールされているのである。

アベノミックスが始まる前の年(2017年7月)には、「ビッグマック指数」は320円(4.1ドル)(78.2ドル/円)でした。そして、その時の米国は4ドルで、日米はほぼ同じ値でした。

日本はこの20年間で随分変化した、特に、ここ10年はアベノミックスによって、飢えに示したように、円安政策で日本は貧しくなり、且つ経済の国際的地位が下がった。

好景気の米国では、物価や賃金が上がり、低成長の日本で物価や賃金が上がらなければ、為替レートは本当は、もっと円高に行ったはずであるが、日本は、政策的に、円安にしたため、日本の賃金も物価も、上がらなかった。

こんな分析をすると、日本は、どうすればよいか、グローバルな経済バランスを見ながら、金利政策はとるべきと思う。

しかし、岸田政権は、内政問題で、それどころではない、早く首相は変わってほしいものである。

新聞記事(上の写真)の引用ですが、防衛費を1.5倍にしろと自民党は言っている。

そして、その財源は国債でやれと言っている。

どうも昨今の自民党は国債を「打出の小槌」のように思っているらしい。

借金だという事は知っていても、自分たちは返さなくてもよいと、考えているかららしい。

日本の借金は世界一である。

しかし、日本の資産を考えたら、まだまだ借金しても、問題ないと思っているらしい。

昔の財務官僚は黙っていなかったと思うが、安倍首相時代から、官僚は痛めつけられて、何も言わなくなってしまった。

防衛費の使い道の多くは、大きく増やす自衛隊の維持費用が多いらしい。

これからも減る事のない費用を借金で賄うという事は、日本が壊れるまで借金をするらしい。

防衛費は、どう考えても、日常にいるお金で、税金で賄うべき品目である。

日本の運営は、何かおかしくなっている、まともな、官僚・政治家はいなくなったようだ。

4日前に「円安はすすむ」という内容を書いたが、昨日の、為替レートは、144円/ドルをつけて、あまりの円安の進む速さにびっくりしています。

上の図は、対ドルの円の為替レートの変化を示す図ですが、こんな大きな変化があるのに、日本政府は介入を一切しないで来た。

おそらく、日銀の黒田総裁の任期の間は、無策で行くと思います。

(長く続けた、彼の金融緩和を否定したくないから、金融緩和や円買いはしないで、彼の任期切れを待ち、彼の後任に仕事を押し付ける)

今144円で為替を買って、利益を見込んで、150円/ドル近くの売りを設定して、短期の為替売買をするとしたら、ドル買いをして、2%くらいの差益を見こめると私は思う。

儲ける可能性が高い、為替の売買の儲け話です。

こんな金が、今どこへ流れて行くのでしょうね。

日本政府・日銀の金融緩和政策の結果、為替は130円くらいの状況を保ってきたが、アメリカの景気後退による、金利値上げで、直近は、円安が140円まで来た。

24年前のバブル崩壊後の「平成不況」の最中に、不良債権の処理で、金融機関の廃業が起き、円安が発生、最高147円までの安値を付けた。

今は、円安の主因は、日米の金利の差が主体である。

しかし、円安の影響で、日常生活の原材料関連のひどい値上げで、日本は給料が上がらないままに、国民の家計は目に見えて、影響が出てきている。

日本の政治家は、国民生活の困窮には、眼をつむって、日本政府は今のところ無策で行くようです。

すなわち、国内の金利は上げないままのゼロ金利を維持し、アメリカに遠慮して、円買いはしないようです。

国会では、野党はこの経済の大問題は取り上げないで、統一教会問題で騒いでいる。

さて、大問題の、為替は、これから先は、当面さらに、150円近くまで、更に、円安に成って逝くのではと言われている。そして、さらにその先、時間がたつと、アメリカも金利上昇が落ち着いて、日本の円安も、徐々に下がっていくらしいと予測されている。

しかし、物価高は、そのままになって、国民の給料は上がらないで、日本の国民の生活水準のレベルはさらに下がっていくらしい。

何処で日本国民は政治に対して、不満を持って政府を突き上げるのか、そろそろ気になる政情不安レベルに、我慢の限界が近づいて来たように思う。

私個人にとっては、残り少ない人生なので、今更、表題の事は、どうでもよい事なのかもしれませんが。

上のグラフは三か国の金融資産の総額が、最近20年でどう変化したかを示したものです。

日本人の資産がここ20年で他国に比して、目減りしてきたことを示すグラフではないでしょうか。

ご存じのように、日本はズット低金利で来ました。

金融資産総額の変化は、日本は圧倒的に伸び率が低いのです。

そのほかに、上図の金融資産の内訳をみると、圧倒的に、アメリカ、ヨーロッパに比較して、低金利の現金・預金が占める割合が多いのも、金融資産が増えない原因かもしれません。

今後、日本人が個人資産の目減りを防ぐ対策として、外国のように、金融資産の内訳で、株式を増やした場合どうなるか。

日本の株式の伸び率を考えると、平均株価の推移は、直近10年くらいで、3.2倍(私の試算)になっている。

金融資産の預金・現金の部分を減らして株式に回すと、金融資産全体の増加は大きくなると思われます。

ざっと、私がインターネットで見れる日本の優良企業の株価を見てみると、ここ10年の日本の株価平均の増加率の3倍以上の株は簡単には、見つかりませんでした。

特に、巷でいわれている、インフレに強い、社会インフラ関連の企業では、株価の上昇は平均まではいかないようです。

将来、平均株価の上昇を上回る優良な企業株を見つけるのは難しいことですが、最近の円安で、優良な、輸出関連企業はここ10年に、3倍近く、上昇しているようです。

以上、私見ですが。

一時期、最高139円まで上がった円安も、昨日は131円にまで下がってきている。

別に、ドル建ての預金を持っているわけではないが、日本の経済を考えるに、いくらの為替レートが適正なのかと思う。

それについては、以前の新聞の中の記載に、円安の主因は日米の金利差が原因と書いてあった。

その他、円安の理由に、日本銀行の考え方や、為替介入の雰囲気のあるなしが、円安の金額に関係するらしい。

それでは、金利差によって、試算すると、円安の適正金額は129円/ドルになるらしい。

そうなれば、今の131円/ドルの金額は、日米の金利差の数値が今のままだと、ほぼ適正な為替レートらしい。

今後、アメリカはさらに金利を上げると思われるので、その時は、また、円安がすすむとおもわれ、国際的な投機家が円安に乗っかってきて利ザヤを稼ぐでしょう。

日本の円は138円/ドルである。

日本銀行総裁は為替介入や、金融緩和を変える事は無いと明言している。

外国の投資家から、言えば、日本の資産を頂く良い機会の様にみえる。

なぜなら、多少のリスクはあるが、お店のバーゲンセールのようなものである。

昨日までの正札を割り引いて売っているようなものと思う。

今、政府や日銀は日本をとても安く売っているように私には思える。

日本の優良企業のトヨタの株だって、考えて見たら、円安の分、外国からは安く買えるわけだ。おかしな話だ。

昨年の10月頃は110円/ドルくらいたった、その時のトヨタの株は、2100円(19ドル)/株、今は、138円/ドルでトヨタの株は2200円(約16ドル)/株で3ドル安くなっている。

一年間で、トヨタはそれだけ価値が減ったかと云うと違う、営業成績は好調である。

また、この会社の日本国内の資産価値は為替で目減りしたとしても、グローバルな会社なので、全体を考えると、為替の目減りほど悪いとはとても思えない。

日本の土地だって、建物だったり、去年から、何も変わっていないし、政府の考え方次第で、簡単に資産価値は上下する。

為替が110円時代から見たら、何も変わらない資産が、約30%近く、外貨基準で、安くなっているわけである。

今、小さな優良企業は外国に狙われているのではと思う。

バブル以来30年以上も日本経済は低成長経済で推移してきた。

私たちの世代は会社に入った1970年代ころから、7%くらい(記憶があいまい)の高い経済成長が、当たり前で、その結果、賃金が上昇し、欲しいものが手に入るようになった。

それは、自動車、土地、住居を借金で買っても、次の年には、借金の返済分くらいは給料が上がるので、欲しいものが手に入れる事が出来た。

今の中国などの経済成長率(7%くらい)を見るとあの頃の日本を思い出す、きっと中国人のサラリーマンは、あの頃の私たちと同じ思いをしているのでは・・・?。

しかし、給料があるレベルまで上がると、欲しいものも充足し、その結果、物価も給料も上がらなくなった。

そのころから、会社は利益を社員の給料より、配当に回すようになったように思う。

今は、低い、給料上昇に対して、株式配当は平均利回りで、2%くらいある企業はざらになった。

あの頃は無配当も普通にあったように思う。

しかし、今年の春闘を見ていると、大企業は給料のアップに少し力を入れ始めたようである、政府の分配に力を入れる政策に合わせているらしい。

そして、外国では、中国や韓国の経済成長の伸びが頭打ちになってきたようである。

これから、コロナ後、リモートワークのような仕事の仕方の変化が定着し、仕事だけでない生活を楽しむために働くような生き方に変わる人が増え、そんな社会が普通になると、その時、どのように、日本経済が変わっていくか楽しみである。

昨日の夕刊の時点で、日経平均株価は25221円でした。一時的には900円以上下がった。

株価は、正月の高値のときは日経平均株価は29000円くらいでしたので、これから、どれくらい下がるのか、と日本経済を案じます。

値下げの理由はロシアの戦争によって引き起こされるリスクと、ロシアの石油資源によるエネルギー危機によるものが大きいようです。

日本は比較的、リスクが少ないと思っていましたが、ここへきて、戦争が本格化して、とても心配に成って来ました。

早く戦争が終わらないと、世界全体が経済停滞して、困ったことになりそうです。

ここ25年間くらい、毎年、2/16~3/16の間に確定申告をしている。

上はパソコンで開いた確定申告のページ

会社にいる頃は、指導してくれるので、良く分からなくても、手続きが出来たが、自分でやるようになって、確定申告の知識がないと還付金がもらえない。

確定申告による還付金が戻ってくるのは、私たちの年金受給者の場合は、ふるさと納税による還付金、医療費控除による還付金とか、株式で損をすると、還付金がもらえるなど、知っていると得をすることがいくつかある。

今は、E-Taxがあるので、手続きも便利になった。

しかし、1年に一度の事なので、手続きのやり方を思い出すまで時間がかかる。

今日も、約2時間くらいかけて、やり方を思い出しながら、手続きをした。

・・・今年8月には、菅政権下で株は値下がりしていた。

そして、菅政権が総裁選挙不出馬の発表の時は株価が上昇した。

上のグラフは新聞に掲載されていたものです。

そして、岸田内閣が発足とともに、3万円まで、上がっていた株価は2.8万円まで値下がりした。

外国のある新聞では、新内閣発足による株価値下がりを「岸田ショック」と言ったらしい。

その理由は、新しい内閣が発足すると、期待感からご祝儀相場で今までは株価は値上がりするものであったが、岸田内閣では違ったらしい。

最近の日本の株価は、外国のファンドの売買で値動きしている。

この観点から、外から見た日本は、岸田内閣の発足は良い方向にはいかないとみられているらしい。

それだけに、今後は、逆に、岸田内閣が、期待を裏切ってよい政策を発表した時は、日本株価は値上がりに行くと思われる。

今度の衆議院選挙で、自民党が良くない結果であれば、株価はまた値下がりするか、逆に値上がりするのか、・・・・。

・・・今日の新聞記事には、経済のグローバル化によって、先進国の中間所得層の所得は没落した、とある、

そこに載っていたのが、所得の変化を縦軸に、横軸は所得水準を取って、中間所得層の所得の没落と超富裕層の増加をあらわした象の輪郭が見えるグラフで、著者が命名した”象グラフ”と言いうものです。

このグラフの表すところは、もともと、低所得であった、中国などの新興国の人々はグローバル化によって急激に所得が増えている層がいる、それに対して、先進国は中低所得者層は殆ど、グローバル化による恩恵は受けなくて低迷、その半対極に、先進国の富裕層の人々はグローバル化によって超富裕層になっている、世界はこの三つに分かれているという事です。

私たち日本は、50年前は、今の中国のように、ヨーロッパゃアメリカの人々の所得の1/3程度でした。実際、私も会社勤めしていて、外国の人と会う機会などで、それは感じていました。

しかし、その後の経済急成長時代で、日本は「ジャパン イズ 世界ナンバーワン」と言われる時代が来て、10年位の期間で、欧米の所得水準に追いついたことを経験している。

今の中国の都市部の人たちは、そのころの我々と同じ経験をしていると感じる。

これから、これらの国々は、先進国に所得が追い付いた後、日本の今のようになるのか、それともまた新しい道を歩むか、どうなるか、私は見ていたいように思う。

・・・いま日本の経済は、従来の金融政策の緩和に、コロナ対策による、大量・緊急の財政対策で、従来の累積赤字に加えて、莫大な公的債務が増えている、

日本の財政赤字は考えられない金額に膨れ上がっていますが、コロナが終息した後、どうなるか、

今までに経験のない世界同時の突然のコロナ問題によるものだけに、どうなるかは誰もよくわかっていないと思う。

確かに、どうなるかはわからないが、今回の世界全体での財政赤字の額は、新聞によれば、2020年のGDPの世界全体の100パーセントを超えることが確実と見慣れているそうです。

今まで、日本の大きな累積の財政赤字は、日本一国のみの問題でしたが、今回は世界全体の問題になるので、一番弱いところから、連鎖的に、不況が起こっていって、日本の債務赤字の問題も、他国との関連で、新しい問題が引き起ってくるかもしません。

年金のみの個人としては、この財政危機に対して、どう対処するか、今から、考えている必要がありそうです。