オイラのGX-100。本体にインターバル撮影モードが

搭載されているので、夜景でも昼間でも連写して

timelapseするときには本体だけでとりあえず

出来ちゃうんだけど、以前からいくつか不満点が少々。

(1)最短5秒から5秒おきでインターバル時間を設定

→5秒より短く出来ないので、特に昼間でシャッター

速度が速い撮影でtimelapseしても、5秒単位でしか

撮れない。(もっと短い間隔で連写したい)

(2)インターバル間隔ではなく、待ち時間っぽい

→5秒などと設定して撮影しても、実は5秒より少し

長い撮影間隔になる。どうやら、撮影間隔ではなく

待ち時間っぽい。(出来れば正確な間隔で撮れる

ようにもしておきたい)

といったあたり。

で、居酒屋ガレージさんのサイトで以前見つけた

タイミンググラフ

http://blogari.zaq.ne.jp/igarage/article/795/

を参考にさせていただき、Arduinoでちょっと実験

をしてみた。(情報感謝!)

レリーズのために使うスイッチには、以前秋月で

買っておいた2段タクトスイッチ

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05354/

これとか使えるといいんだけど…

小さい表面実装はちょっとアレなので、とりあえず

普通のタクトスイッチを2つ使うことにして、

どちらか1個だけ押されたときにはAFスタート、

両方押されたときにシャッターが切れるという動作

で考えてみる。

(これなら、上記の2段タクトスイッチでも同じ

プログラムで制御可能)

とりあえずArduinoを使ってシャッターが切れるだけ

というスケッチをサクッと書いてLEDを点灯させてみる。

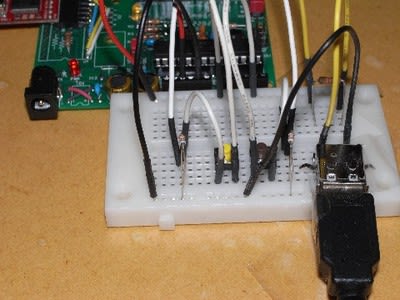

2つのタクトスイッチをプルダウンで接続、LEDを

1k抵抗で接続。後でこのLEDをUSBケーブルに換える

だけで動かせるという算段。

スケッチはこんな具合。

//*******************************************

//*** ***

//*** release test for GX-100 ***

//*** ***

//*** signal output on D7 ***

//*** button input1 on D2 ***

//*** button input2 on D3 ***

//*** data input0 on D14 ***

//*** data input1 on D15 ***

//*** data input2 on D16 ***

//*** data input3 on D17 ***

//*** data input4 on D18 ***

//*** ***

//*******************************************

/* */

/* include libraries */

/* */

#include <MsTimer2.h>

/* */

/* global variables declare */

/* */

volatile char button_value;

/* */

/* declare user functions */

/* */

/* output a short pulse (30ms) */

void output_short_pulse(void){

digitalWrite(7, HIGH); // output high on cable

delay(30);

digitalWrite(7, LOW); // output low on cable

}

/* output a long pulse (150ms) */

void output_long_pulse(void){

digitalWrite(7, HIGH); // output high on cable

delay(150);

digitalWrite(7, LOW); // output low on cable

}

/* wait a short moment (30ms) */

void wait_short_moment(void){

delay(30);

}

/* wait a interval (100ms) */

void wait_interval(void){

delay(100);

}

/* case of 1 button pushed */

void af_start(void){

output_short_pulse();

}

/* case of 2 buttons pushed */

void release_on(){

wait_interval();

output_long_pulse();

}

/* case of both button released */

void button_off(){

wait_interval();

output_short_pulse();

wait_short_moment();

output_short_pulse();

}

/* input buttons */

void button_chk(){

char i;

button_value = 0;

for (i=2;iif (digitalRead(i) == HIGH){

button_value++;

}

}

}

/* */

/* initialize */

/* */

void setup() {

//set up i/o pins

pinMode(7, OUTPUT); // output for cable release

pinMode(2, OUTPUT); // input from button1

pinMode(3, OUTPUT); // input from button2

pinMode(14, OUTPUT); // input data0 from dip0

pinMode(15, OUTPUT); // input data1 from dip1

pinMode(16, OUTPUT); // input data2 from dip2

pinMode(17, OUTPUT); // input data3 from dip3

pinMode(18, OUTPUT); // input data4 from dip4

MsTimer2::set(10, button_chk); // 10ms period

MsTimer2::start();

}

/* */

/* main loop */

/* */

void loop() {

char b;

while ((b=button_value) == 0){

} /* wait for signal changes */

if (b == 1){ /* normal pattern */

/* af_start */

af_start();

while ((b=button_value) == 1){

} /* wait for signal changes */

if (b == 0){ /* af only */

button_off();

} else if (b == 2){ /* push both buttons */

release_on();

while ((b=button_value) != 0){

} /* wait for signal changes into "0" */

button_off();

}

}else if (b == 2){ /* start from "2" pattern */

af_start();

release_on();

while ((b=button_value) != 0){

} /* wait for signal changes into "0" */

button_off();

}

}

MsTimer2を使ってチャタリング防止をしてるんだけど、

まぁこんな大げさなことしなくても本当は大丈夫。

個々の処理でそれなりの時間間隔が空くはずなので、

チャタリングは影響しないはず。まぁ、あとで

アレコレ面倒にならないように一応。

コイツをUSB-A→USBmini-Bケーブルを使って接続

してみる。

いつも向きがわからなくなるので、USB端子のピン配置

は写真で残しておく。Arduinoから1k抵抗を介して

Vbas端子に繋げばok。

で、動かしてみる。

まずはAFでピントあわせ。片方のタクトスイッチだけ

押してみる。ok。離してみる。ok。さらに押したり

離したりしてみても問題なく動く。

次は2個両方押し。シャッターがちゃんと切れる。ok。

連続でシャッター切ったり、AFだけ合わせたりを

組み合わせてみるも問題なく動作。スバラシイ。

(改めて情報感謝!)

面白いのは、シャッターは「開く」タイミングだけ

指示して、「閉じる」タイミングにあたる信号は

存在しないこと。そう。バルブモードじゃなくて

マニュアル露出モードでシャッター速度を指定する

カメラなので、「閉じる」タイミングが無いわけね。

さらに、ケーブルを抜き差しし直してから再度シャッター

切ってみる。大丈夫。ちゃんと動く。

イイカンジで動くことが解ったので、あとはArduino互換

のちっちゃな専用基板を作って使いたいな。

ちなみにMEGA328基板で実験したんだけど、実は

MEGA8でも動くように考えて作っているところ。

以前ブートローダ書き込んだままあまり使ってない

チップを再利用する作戦。なんでもかんでも

MEGA328じゃなくてもイイのだ。

スケッチ上で定義だけしてあって使ってないI/Oピンは、

DIPスイッチかロータリースイッチを使って、インターバル

時間を指定できるようにする算段。

まぁ、あまり多機能にしようとすると大量の情報を

入力させないといけなくなって面倒なので、念頭に

おくのは短時間のケース。5ビット分の情報を入力

出来るように、5ビット分のタクトスイッチと

5個内蔵の抵抗アレーをゲットしておいた。

とりあえずここまで。

残る課題は、単発でシャッター切るモードに加えて

インターバルで撮影するモードを載せることかな。

あと、どんな形状でどんな操作方法にするか…

本当は、インターバル撮影の最中でもボタン押せば

シャッター切れるような造りになってるとなお良し

なんだけどな。GX-100はそこまでは要らないか…

http://www.nicovideo.jp/watch/1345821364

新ゲーグラ45回。全然知らないマシンだなぁ。

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201208/2012082600003&rel=&g=http://www.jiji.com/jc/zc?k=201208/2012082600003&rel=&g=

ルイ=アームストロング氏死去。ご冥福を。