日本列島で地震が多発していますが 7月が要注意期間です!!

<picture class="picture_p169s49k"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965657023052022000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=537&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=16d7744a7f86c494894dfd384167d1cb" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965657023052022000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=537&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=16d7744a7f86c494894dfd384167d1cb" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965657023052022000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=505&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4783fa84615ddf699196c8580bc69e8c" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965657023052022000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=505&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4783fa84615ddf699196c8580bc69e8c" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965657023052022000000-3.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=505&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4783fa84615ddf699196c8580bc69e8c" media="(min-width: 0px)" />

</picture>

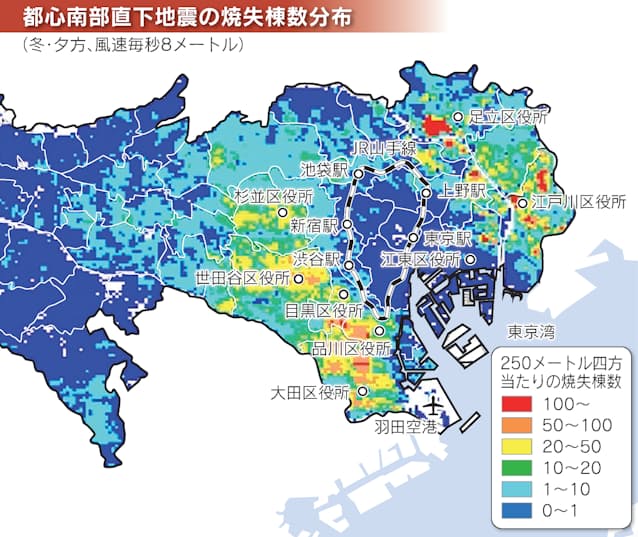

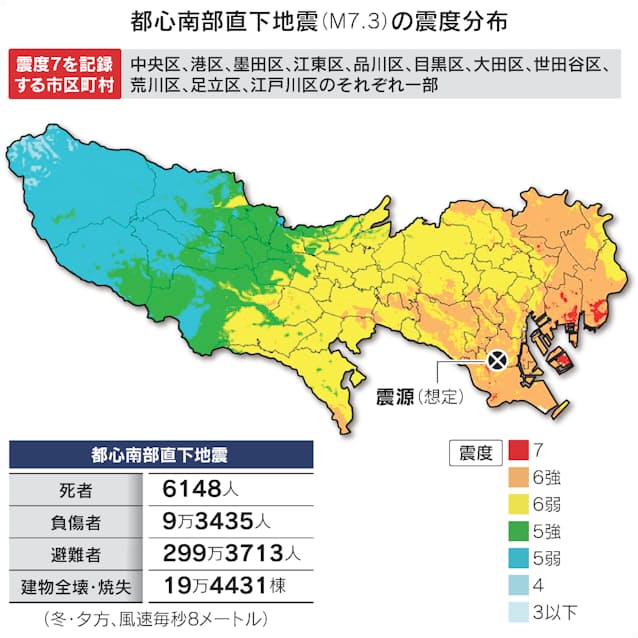

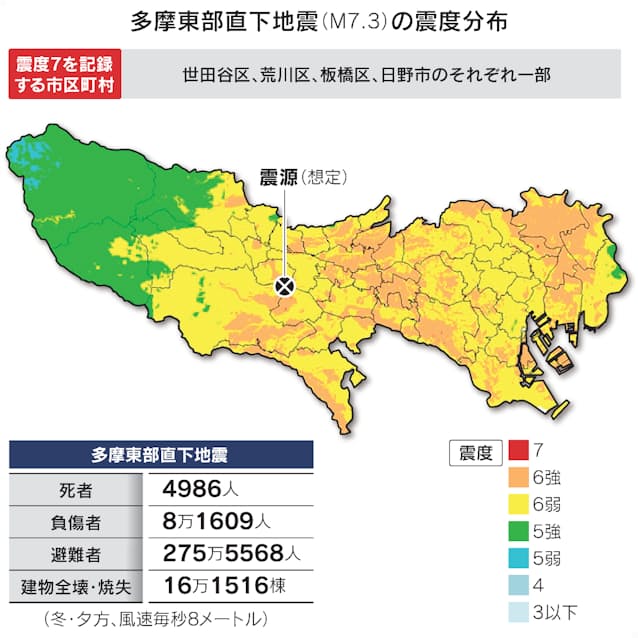

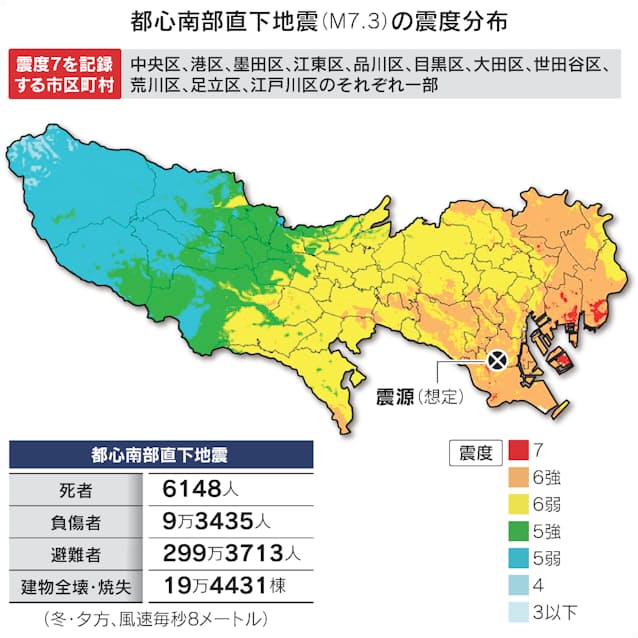

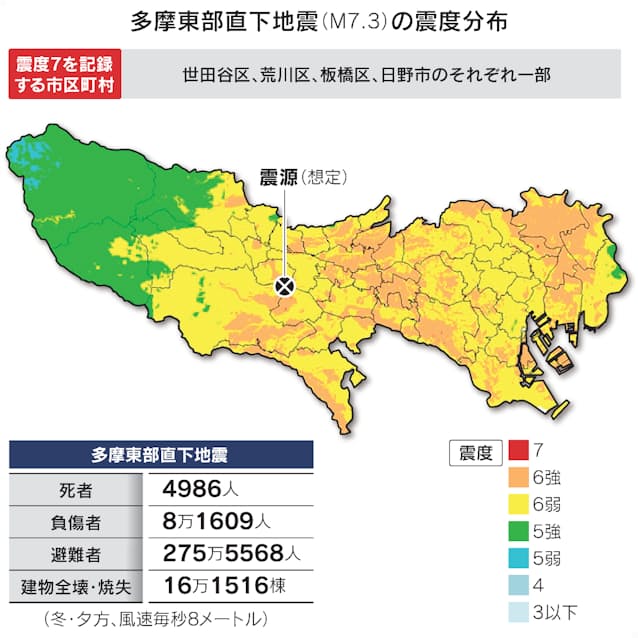

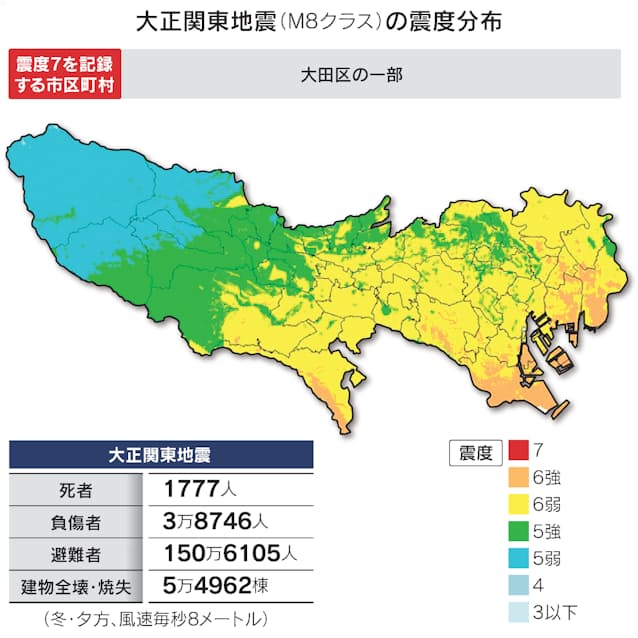

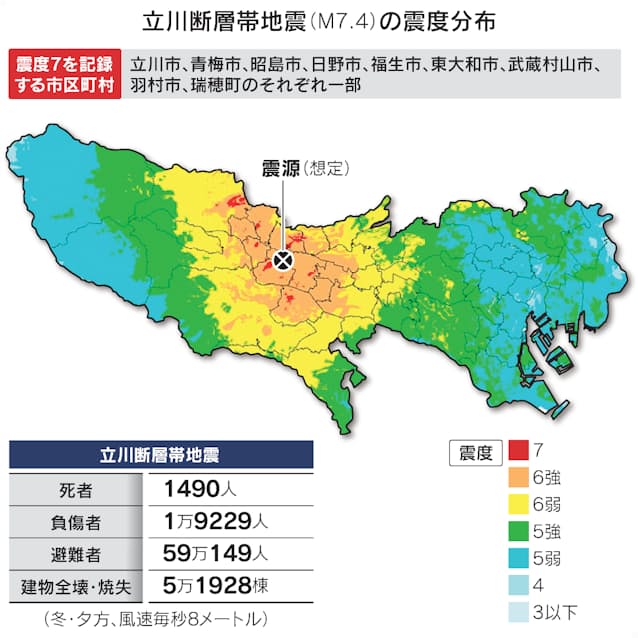

東京都は2012年以来10年ぶりに首都直下地震の被害想定を見直した。23区の南部で発生する「都心南部直下地震」や多摩地域を震源とする「多摩東部直下地震」などの首都直下地震と、1923年の関東大震災と同型の地震など計8ケースを想定。このうち首都近郊で発生する4ケースについて、それぞれ発生時間帯と風速が異なる6通りで被害を推計した。

<picture class="picture_p169s49k"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965662023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=80970bc735abfcefff9aefd775045e99" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965662023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=80970bc735abfcefff9aefd775045e99" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965662023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5c2a1b941955ca14a2925328649bd0a4" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965662023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5c2a1b941955ca14a2925328649bd0a4" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965662023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=5c2a1b941955ca14a2925328649bd0a4" media="(min-width: 0px)" />

</picture>

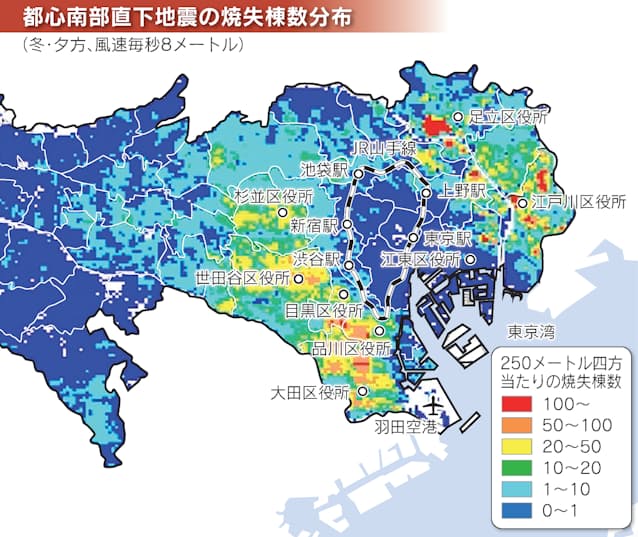

最も甚大な被害想定は「都心南部直下地震」だ。品川区と大田区の境界付近を震源とするM7.3の地震で、中央区や港区など11区の一部は震度7の揺れに襲われる。

冬の夕方に発生した場合の死者は6148人で、うち火災による死者は2482人とした。地震の揺れの影響で8万2199棟が全壊し、足立区や江戸川区、大田区などの木造家屋密集市街地を中心に11万8734棟が焼失する恐れがある(一部重複を含む)。

<picture class="picture_p169s49k"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965674023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=abf272d674829b358ad68e9765d38544" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965674023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=abf272d674829b358ad68e9765d38544" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965674023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=b8bdfcf266b0a3c42b11d27b4431f853" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965674023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=b8bdfcf266b0a3c42b11d27b4431f853" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965674023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=b8bdfcf266b0a3c42b11d27b4431f853" media="(min-width: 0px)" />

</picture>

日野市と昭島市の境界付近を震源とする「多摩東部直下地震」(M7.3)でも大きな被害を見込む。世田谷区や日野市などの一部で震度7を観測。冬の早朝に発生すると死者数は5104人に上る。冬の夕方だと4986人が犠牲になる。

揺れや火災による全壊・焼失棟数は、冬・夕方の場合が最大で16万1516棟で、冬・早朝の場合は9万8361棟だ。

政府の地震調査委員会によると「都心南部」や「多摩東部」など首都直下のプレートが割れる大地震の発生確率は、今後30年間で70%程度という。首都近郊のどこで発生するかはわかっていないため、必ずしも今回想定を出した地域が震源となるわけではないが、いつどこで発生してもおかしくない状況だ。

<picture class="picture_p169s49k"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965682023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=32c2049edba97224b71fc00c0fb6652a" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965682023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=32c2049edba97224b71fc00c0fb6652a" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965682023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=438e4a96f161e9576d8bc7cfc0da6131" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965682023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=438e4a96f161e9576d8bc7cfc0da6131" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965682023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=438e4a96f161e9576d8bc7cfc0da6131" media="(min-width: 0px)" />

</picture>

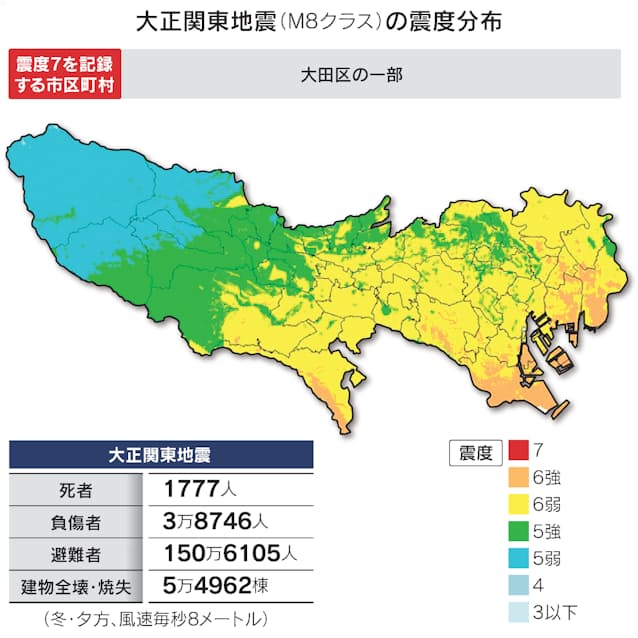

発生確率が小さい地震でも被害想定を公表した。「大正関東地震」は、1923年の関東大震災と同じ神奈川県西部を震源とするM8級の地震。今後30年間の発生確率は0~6%とされるが、冬の早朝に発生した場合、都内だけで最大1971人が死亡し、3万8510棟が全壊・焼失する。冬の夕方だと1777人が死亡する見込み。

<picture class="picture_p169s49k"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965690023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f606e205535eee9614cb673582139a69" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965690023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=638&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=f606e205535eee9614cb673582139a69" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965690023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fbad497a770a6d168dd7269f236e715e" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965690023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fbad497a770a6d168dd7269f236e715e" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1965690023052022000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=600&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fbad497a770a6d168dd7269f236e715e" media="(min-width: 0px)" />

</picture>

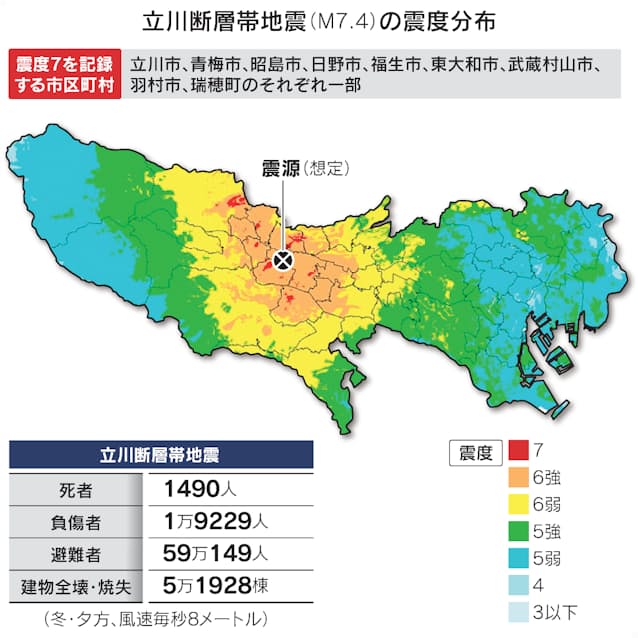

0.5~2%の発生確率とされる「立川断層帯地震」は、冬の夕方に発生する場合に最大で1490人が死亡するとした。全壊・焼失する建物の数は、国立市や立川市などを中心に5万1928棟に上る。ただ立川断層帯は、活断層の存在を否定する研究があるなど、専門家の間でも見解が分かれている。

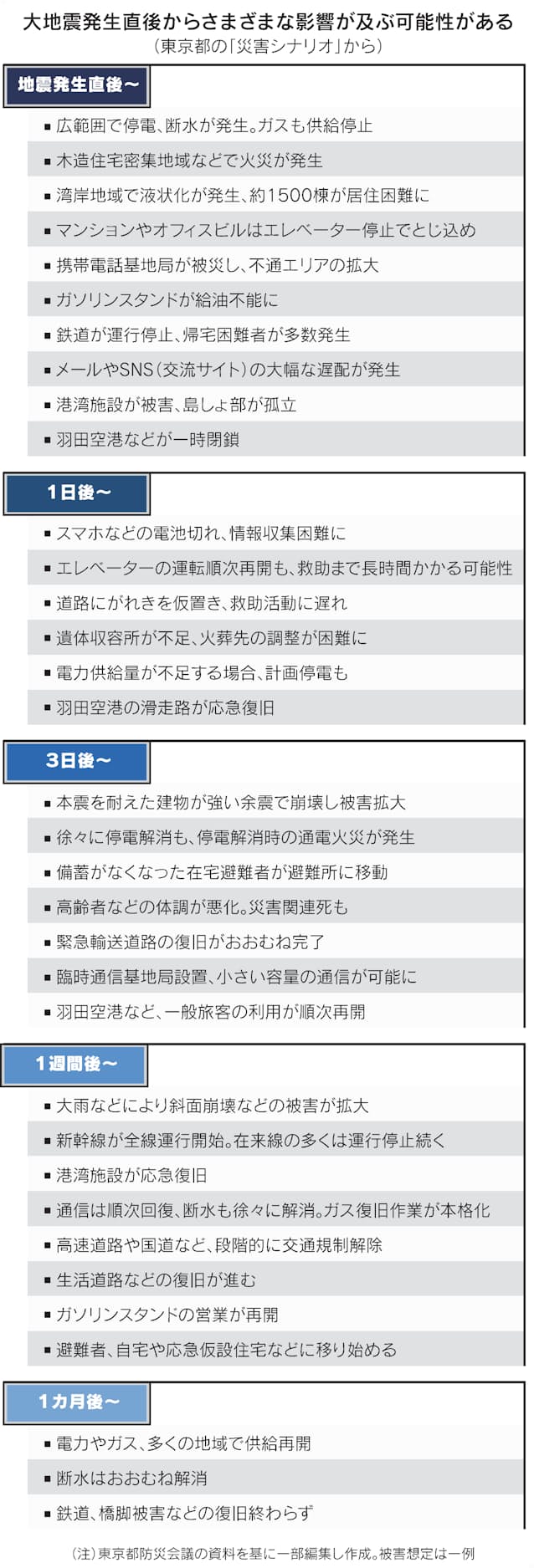

「災害シナリオ」備え促す

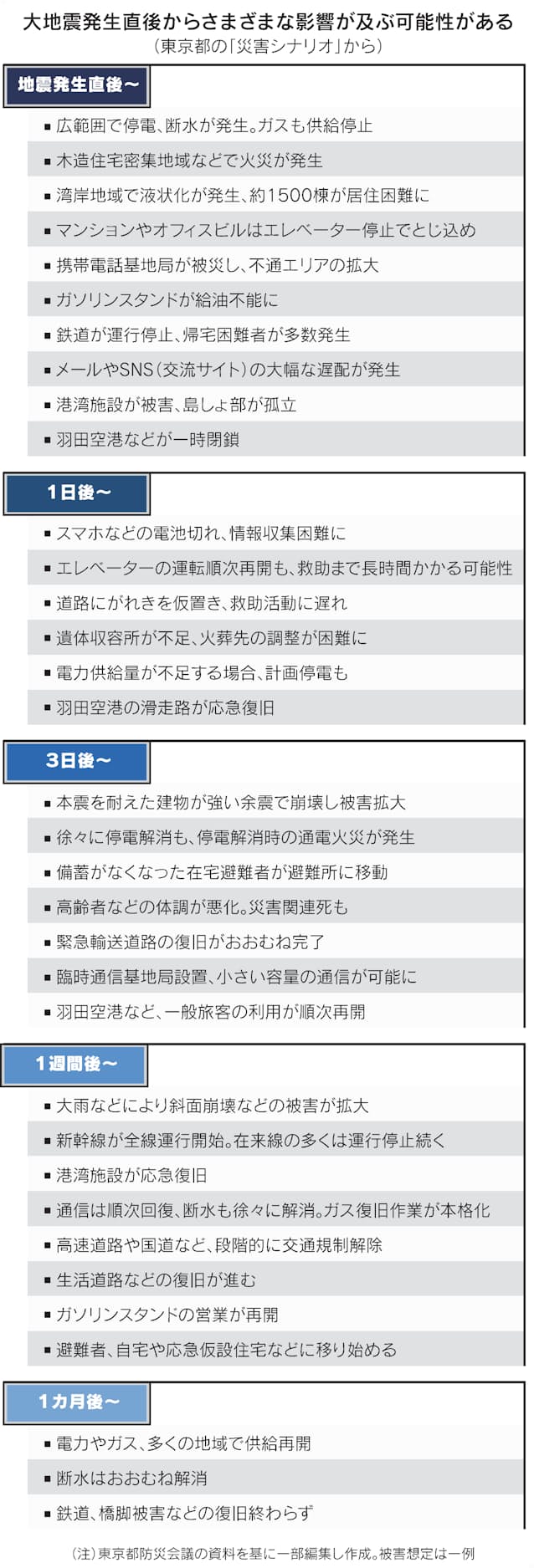

東京都防災会議は、今回の首都直下地震の被害想定報告書の中に「災害シナリオ」を新たに盛り込んだ。災害発生後に考えられる事象を具体的に示すのは初めての試みで、被災した時に必要な対策を想像しやすい作りにした。

災害シナリオは「電力」「通信」「帰宅困難者」といった項目ごとに、時間の経過とともにどのように状況が変化するかを細かく書き込んだ。具体的には電気やガス、上下水道などのインフラが被災後1週間で部分的に復旧することや、避難所で直面する可能性があるトラブルなどを列挙した。

情報収集に欠かせないスマートフォンの電池は地震発生から1日後までに切れる可能性が高いと言及。メールやSNS(共有サイト)のメッセージの着信は平時より遅れる可能性があることを挙げた。災害時、家族や友人との連絡手段をどのように確保すべきかなど、一人ひとりの備えの強化を促す内容にした。

一般的に災害想定は人口分布や建築物の構造、地形などのデータを分析する。揺れの大きさや火災が発生する地域を細かい条件に分けてシミュレーションし、科学的な手法にのっとって結果を示す。

だが都が今回公表した災害シナリオはデータ分析に基づいていない。報告書をまとめた都防災会議地震部会長の平田直・東京大名誉教授は「データによる定量評価が難しい事象で、災害時に起こりうることをまとめた」と話す。

部会は地震や都市災害の研究者ら8人で構成している。普段はデータを基に研究を進める専門家集団だが、委員の中から「データのみを根拠にする想定では、被害の過小評価につながる恐れが高い」と危惧する声が上がったため、具体的な被害想定を時系列に示したシナリオ仕立てで公表することにしたという。

平田名誉教授は「自分の住環境で災害時にどんなことが起きるかを都民それぞれが確認し、それにあわせて備えてほしい」と呼びかけている。

<picture class="picture_p169s49k"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1968847024052022000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=1875&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=beabfec88e96a57b6c60c14bdfb16a51" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1968847024052022000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=1875&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=beabfec88e96a57b6c60c14bdfb16a51" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1968847024052022000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=1763&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=bb80f5308db633c46fdc6443178b5eb9" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1968847024052022000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=1763&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=bb80f5308db633c46fdc6443178b5eb9" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO1968847024052022000000-4.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=1763&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=bb80f5308db633c46fdc6443178b5eb9" media="(min-width: 0px)" />

</picture>

首都直下地震とは

・複数の震源地を想定

首都直下地震とは、首都(東京都)直下で起こる地震であるとは限りません。

東京都・茨城県・千葉県・埼玉県・神奈川県・山梨県を含む、南関東の複数の地域が震源地となる可能性があります。

この地域で今後起こると考えられるマグニチュード7クラスの大規模な直下地震(内陸部で発生する地震)のことを首都直下地震といいます。

南関東地域では、過去にもマグニチュード8クラスの大規模な地震が2度発生しています。

●1703年 元禄関東地震

●1923年 大正関東地震(関東大震災)

周期だけで見れば、これらの大規模地震は再来間隔が約220年であるため、次回の発生はまだまだ先のように思えるところです。しかし、上記2つの大地震の間にも安政江戸地震(1855年)や東京地震(1894年)といったマグニチュード7クラスの地震が多数発生しています。

首都直下地震が発生したら

・首都直下地震の被害想定

内閣府は首都直下地震(マグニチュード7.3)が発生した場合の被害のシミュレーション結果を公表しています。

1. 人的被害

発生時期や時間帯にもよりますが、首都直下地震における死者数は最大2万3,000人、負傷者数は最大12万3,000人を見込んでいます。

また、自力脱出困難な要救助者の数も、最大で7万2,000人に及ぶということです。

2. 物的被害

首都直下地震における建物損壊については全壊及び焼失棟数の合計で最大61万棟、地震火災による焼失で最大41.2万棟と想定しています。沿岸部では津波の可能性もあり、被害は広い範囲に及ぶとみられています。

3. ライフライン、交通インフラへの影響

大規模地震の発生によって、日常生活に欠かせないライフラインや交通インフラへの影響も甚大です。内閣府による被害想定は以下のとおりです。

(1)電力:発災直後は約5割の地域で停電。1週間以上不安定な状況が続く。

(2)通信:固定電話・携帯電話とも、輻輳のため、9割の通話規制が1日以上継続。メールは遅配が生じる可能性。

(3)上下水道:都区部で約5割が断水。約1割で下水道の使用ができない。

(4)交通:地下鉄は1週間、私鉄・在来線は1か月程度、開通までに時間を要する可能性。

主要路線の道路啓開には、少なくとも1~2日を要し、その後、緊急交通路として使用。

都区部の一般道はガレキによる狭小、放置車両等の発生で深刻な交通麻痺が発生。

(5)港湾:非耐震岸壁では、多くの施設で機能が確保できなくなり、復旧には数か月を要する。

(6)燃料:油槽所・製油所において備蓄はあるものの、タンクローリーの不足、深刻な交通渋滞等により、非常用発電用の重油を含め、軽油、ガソリン等の消費者への供給が困難となる。

・自治体の対策

東京都は、独自に地震発生から72時間の応急対策の流れをマニュアル化しました。そして関係者がそのマニュアルに従って動く訓練と検証をし、さらにその結果をフィードバックしてマニュアルを改定。救出救助活動拠点候補地の選定、物資輸送ルートの策定、医療機関との連携など、被害パターンのシミュレーションをもとに、どのような場合でも適切に活動できるような対策を立てています。

命を守るために各自でできる対策とは

地震などの自然災害は、いつ・どこで発生するか誰にもわかりません。だからこそ、日頃から被災リスクを想定し、各自でできる防災対策を行っておくことは重要です。各自が意識しておくべき、地震災害に向けた事前対策について解説します。

・まずはリスクを知る

自分が住んでいる地域で地震が発生する可能性や、被災した場合のリスクについて把握しておきましょう。

また、自分が住んでいる地域の避難場所についても、事前に確認しておくことが重要です。大きな地震が発生した場合に、どの場所に、どの経路を使って向かえば良いのか、家族全員で決めておきましょう。

・揺れを感じたら取るべき行動とは

揺れを感じた場合は、机の下などに潜り込み、頭部を守ることが重要です。揺れが落ち着いたら、可能な限りでブレーカーを落とす、ガスの元栓を閉めるなど、火元の処理を行い、速やかに避難所へ向かいましょう。

地震における被害で最も死亡リスクが高いのは火災であり、約70%を占めているといわれています。火災発生のリスクを少しでも抑えるためにも、小規模の火災であれば早急な消火活動は必要ながら、決して無理はしないことも重要です。

・水や食料の備蓄、持ち出し品のチェック

被災した場合に、即座にいつでも持ち出しができるよう、防災バッグなどの準備をしておくことも大切です。

飲用や調理用として水を備えておくのはもちろんのこと、火が使えなくなることも想定して、常温で長期間保存できる缶詰やレトルト食品を用意しておくのも良いでしょう。備えておくと良い食材は以下のようなものです。

●水(飲用・調理用)

●主食(レトルトご飯・麺類など)

●主菜(缶詰・レトルト食品・冷凍食品など)

●缶詰(果物・小豆など)

●野菜ジュース

●加熱しなくても食べられるもの(チーズ・かまぼこなど)

●お菓子(チョコレートなど)

●栄養補助食品

●調味料(しょうゆ・塩など)

また、非常用ライトや携帯ラジオなどの備品も重要です。常備しておきたい備品については、以下のようなものがあります。

●非常用ライト

●携帯ラジオ

●電池(非常用ライトや携帯ラジオに使用するもの)

●携帯用バッテリー(充電しておく)

●ポリ袋

●新聞紙(断熱材などにも活用可能)

家庭でできる安全対策としては、まずは大型家具を固定することです。本棚や食器棚などの背の高い家具は、可能な限り壁や天井に固定するようにしましょう。また、日頃から高い場所にものを置かないように気をつけておくことも大切です。

地震保険の加入状況も必ずチェックしておきましょう。地震保険は、火災保険に付帯する保険ですが、火災保険には入っていても、地震保険には加入していないという人も多いです。

火災保険では揺れによる建物や家具の被害は補償されません。また地震が原因で発生した火災については、火災保険では補償されず、地震保険が必要になる場合があります。

</picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture>