預金封鎖をするためには、大災害が言い訳となる!

大地震か?

新たな原発事故?

狙われているタンス預金!

預金封鎖と政府債務の削減!

戦後の預金封鎖とは何か。1946年2月に政府はインフレの進行に歯止めをかけることを目的として、金融緊急措置令及び日本銀行券預入令を公布した。5円以上の日本銀行券を預金、あるいは貯金、金銭信託として強制的に金融機関に預入させ、既存の預金とともに封鎖のうえ、生活費や事業費などに限って新銀行券による払い出しを認める、新円切り替えが実施された。

番組では預金封鎖によるインフレ対策は限定的であり、政府の目的は別の面にあったと指摘している。つまり国民の預金を封鎖し、その際に銀行預金などの国民の資産を把握して、資産に対して税金を掛けて政府収入にあて、政府債務を削減することが大きな目的となっていた。実際に預金封鎖と同時に最高90%も課税される財産税が課せられていた。

公債残高は敗戦時に1408億円、政府保証等の残高は960億円に上がっていたが、猛烈なインフレーションの結果、1944年から45年までに実質政府債務残高はすでに3分の1以下に減ったとされる。

日銀の審議委員の候補とされる方が、政府債務である国債は日銀が買い入れれば、日本人に恩恵を与え、日銀は大きな儲けを生み、日銀が持っている国債260兆円は国のバランスシートから落とせると語っていた。

ハイパーインフレになりそうになっても、日銀はインフレターゲット政策をとっているため、物価を目標値に誘導させれば問題ないとの声も聞かれる。その物価目標を達成することがすでに困難になりつつある。

インフレターゲットはあくまでそれは目標であり、絶対的なものではなく、金融政策でそれを達成することはできない。それを前提に金融政策を考えなければ、もしもの時には日銀が事態をさらに悪化させかねないことになる。

NHKが預金封鎖の話題に言及してる!

預金封鎖とは、一定期間、皆さんが銀行に預けたお金が引き出せなくなることを指します。お金を引き出せなくしておいて、それに課税するわけです。最近ではキプロスで、実際にありました。

もうひとつ、世界で預金封鎖をやった国があります。それは日本です。

日本政府の負債は1941年3月の310億円から1946年3月には2,020億円に膨張しました。そこで日本は預金封鎖を実行したのです。このときの預金封鎖は、大成功しました。

預金封鎖は、経済学ではcapital levy(預金税)と言います。わかりやすい表現に直せば、実際には、自分の銀行預金通帳の残高の一部が、ある日、こつ然と消滅することを指します。

1946年3月3日の時点で、10万円以上の資産を持っている世帯は10%の預金税が課せられました。つまり10万円の残高が翌日から9万円の残高になったのです。

そこから累進的に最高で1,500万円以上の資産を持つ世帯には90%の税金が課せられました。言い直せば1,500万円の通帳の残高が、わずか150万円になったのです。

日本の私有財産全体の約9%を没収するというこの預金封鎖の試みは、当初の概算額とほぼ同等の成果を挙げ、世界でも稀に見る成功例となりました。 日本が預金封鎖した理由は、次の三つになります。

1.日本政府の債務を帳消しにするため

2.財政出動の予算の捻出のため

3.所得格差の是正 → これが最大の理由

次に日本の預金封鎖が大成功した理由について、カリフォルニア大学バークレーのバリー・アイケングリーン教授は次のように指摘しています。

1.戦後の特殊な時期に敢行されたこと

2.上位2~3%の裕福層が、実際にはターゲットにされたこと

3.大部分の庶民には、関係ない事だったこと

4.連合軍総司令部(GHQ)の指揮下にあったこと

従って、アイケングリーンは「ノーマルな民主主義の状況下では、裕福層が影響力を行使することで、実現を阻んだだろう」としています。

実際、預金封鎖の指示はエスキャップ(SCAP)、つまりマッカーサー元帥から日本の内閣に対して発せられており、日本政府が仮にそれを拒否した場合でも、SCAPはどんなことがあっても富の偏在を粉砕する決意を持っていたとしています。(なお、先日の記事で書いた通り、この後、日本の格差は、きれいに解消しています)

去年の12月に格付け機関ムーディーズが、日本の政府債務格付けを、これまでのAa3から一段階格下げし、A1としました。

大手格付け機関による日本の政府債務格付けの格下げは2年ぶりです。

その大手とはムーディーズ、スタンダード&プアーズ(S&P)、フィッチの三社になりますが、格付けの表記の仕方が違います。下の表(これは抜粋)のようになっています。なお赤字が現在の日本の格付けです。

格下げは日本国債だけでなく日本の金融機関にもプレッシャーを与えます。それを説明します。

日本の消費者は自分の貯蓄を現金・預金というかたちでもっている場合が多いです。これはアメリカやEUとはかなりちがう行動です。(下のグラフで日本の水色の部分が、極めて大きい点に注目してください)

その背景には「銀行預金は、いちばん確かだ」という金融機関にたいする日本人の絶大な信頼があります。それ自体は、銀行の側からすると、とても良い事だと思います。 (ただ個人の預金者の立場からすれば、これは隠れたリスクです)

普通、小口銀行預金は銀行の貸付原資として極めて強固な資金源(ファンディング・ソース)です。

なぜなら市場からおカネを調達してきた場合は、金融市場の乱高下に銀行の貸付能力が翻弄されるわけですが、小口銀行預金(リテール・デポジット)は、めったなことで流出しないからです。

小口預金(リテール・デポジット)は、我々個人投資家からみれば、利子を生む「運用先」と考えがちですが、それは同時に個人が銀行の債権者になっていることを意味します。

つまり我々消費者は、銀行に預金するという行為を通じて、実際には銀行にお金を貸しているのです。相手におカネを貸している以上、その相手が下手なコトして我々のたいせつなおカネをすってしまうリスクに日頃から目を光らせておく必要があります。

それでは日本の銀行は、我々から借りたお金を、どう運用しているのでしょうか?

銀行は我々から借りたお金で、国債を買ったり、企業などへの貸付に回したりしています。ここで問題になるのは、日本の場合、金融機関が日本国債(JGB)に投資している比重が異常なほど大きいという点です。GDPの218%に相当する規模です。

もし何かの拍子に、国債が急落し、銀行が大損したら、誰かがその尻拭いをしないといけません。

そこで注目して欲しいのが上のグラフ中、金融債(銀行などが出す債券)の部分です。金融債は、株式の後に「尻拭い」に使われる項目です。日本の銀行の場合、この部分は、とても小さい点に注目してください。

この部分が極めて小さいということは、次のレイヤー(それは我々の預金に他ならないわけですが)に手がつけられるまでのクッションが小さいことを示唆しています。

つまり預金が戻ってこないリスクがあるということです。

もう一度、わかりやすいように言い直せば、銀行経営が傾いたとき:

1.株式

2.金融債

3.預金

という順番で、投資家がなぎ倒されてゆくということです。そして運用損が莫大な場合は、株式、金融債によるリストラでも足らず、我々の預金にまで手が付けられるということも、無いとは言えないのです。

実際、キプロスの場合では、まず銀行が自己資本を吹っ飛ばす損を出し、金融債を利用した資本再構成が、そのクッションが小さすぎて出来なかったので、「禁じ手」である庶民の預金に手を付けたわけです。

それにしても預金封鎖の話になると、なぜキプロスと日本ばかりが話題になるのでしょう?

それは両国の銀行の資本ストラクチャが酷似(=預金偏重)しているからです。

だから日本国債の格下げは、われわれ銀行にお金を預けている庶民にとっても他人事ではないのです。

戦後日本が預金封鎖した際は、株式市場だけが封鎖の対象外でした。従って旧円を新円に甦らせるには、一旦、株にする必要があったのです。

わざと抜け道を作った理由は、財閥解体で放出される株式の「受け皿」を用意するためだったと説明する人もいます。

災害に、預金封鎖に備えましょう!

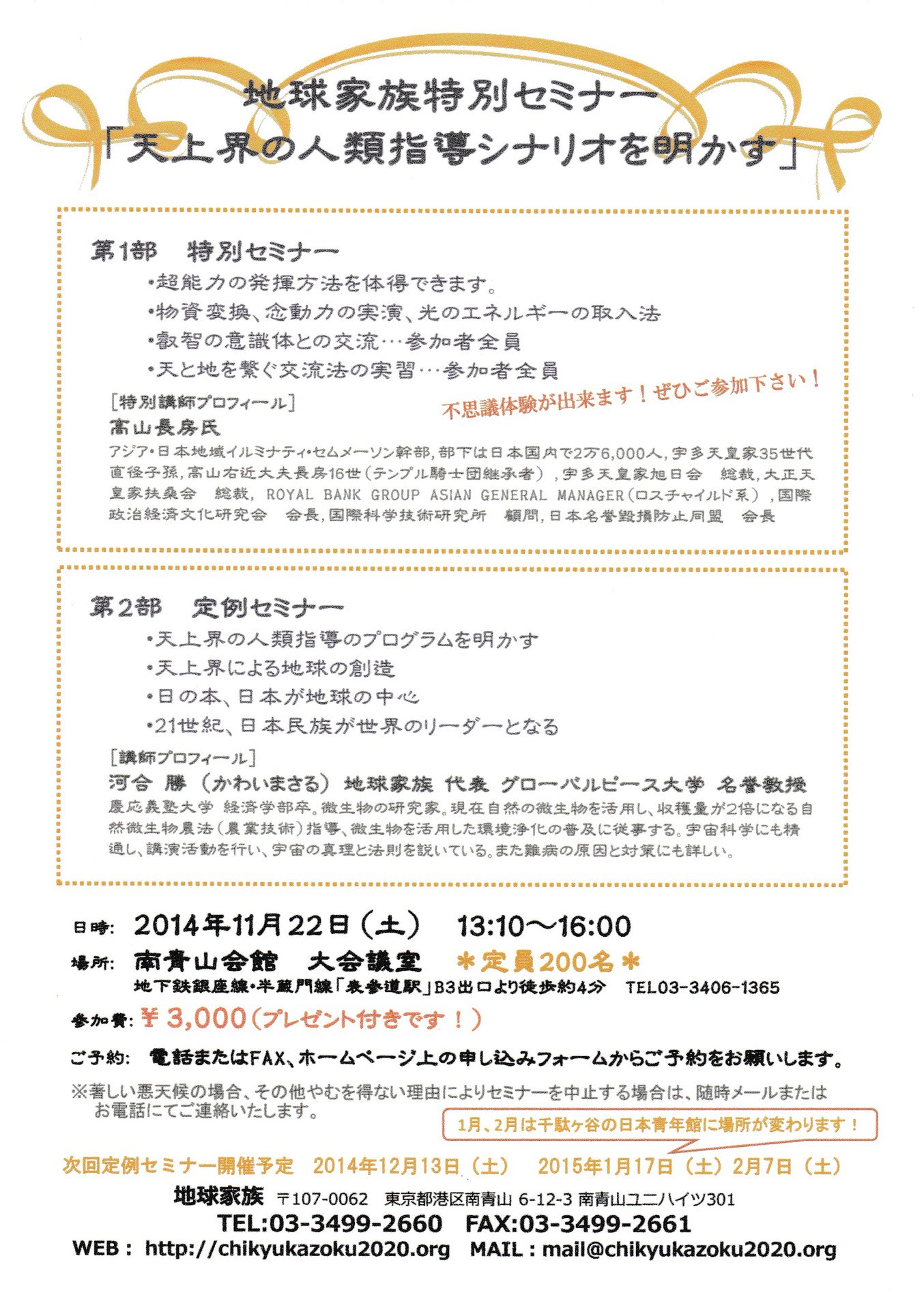

高山長房セミナー!

何故?

日本は、安全に<安心して<暮らせる国ではないの?

「日本国の真実!」

3月21日は、誰も知らない驚愕の日本国の真実をお話しします!