- 二ッ森貝塚は縄文前期から中期にかけて栄えた貝塚を伴うムラの跡である。つまり温暖期にあって縄文海進の時期にあたり、現在は貝塚からは遠くに望む「小川原湖」の湖岸が貝塚の近くまで延びて豊かな湖(海)の幸が豊富に獲れた地であったことが窺われた。

トークイベントに登場したお二人は、今回世界遺産に登録された縄文遺跡だけではなく道内のさまざまな遺跡発掘に携わった方である。遺跡発掘にまつわるあれこれを楽しく語ってくれた。

8月6日(土)午後、紀伊国屋札幌本店1Fインナーガーデンにおいてトークイベントが開催されたので参加した。トークイベントのテーマは「北の縄文人の素顔 ~遺跡から読み解く、縄文の人々の暮らし~」と題して、札幌国際大学縄文世界遺産研究室長の越田賢一郎教授と、元北海道埋蔵文化センター第2調査部長の三浦正人氏が登壇して語り合った。

越田氏は今回の世界遺産登録について、元々は今から14年前に北海道と北東北の縄文遺跡群を関係者間で「縄文回廊を作ろう!」と起ち上げたのが始まりだったという。それから苦節14年、地元の方々の熱意で世界遺産に登録されたことは関係した一人としてとても嬉しいと語った。氏は「その間はけっして長くはなかった」と話されたが、そこには「よく辿り着いたなぁ…」という感慨があったからだろうか?

一方で、主として道内の遺跡の発掘に数多く関わられた三浦氏は、世界遺産に登録された17の構成遺産だけが素晴らしいのではなく、構成遺産に入らなかった遺跡の中にも素晴らしい遺跡がたくさんあると指摘した。入らなかった遺跡も世界遺産の遺跡群を支えていると話された。

次に「北海道の縄文人の特徴」について語られた。

三浦氏は、その特徴として①冬の雪の暮らし(室内での仕事)、②縄文カレンダー、③鮭の利活用、を挙げた。北海道は特に雪に覆われる冬をどう過ごすかが縄文人にとっても大きな課題だったと思われるが、縄文人はこの間を利用して手工芸の技を磨いたとされ、土器・石器などに高度な技術を発揮している。さらには漆製品や翡翠などの装飾品も手がけたという。また、縄文人は諸外国の地域と違い農耕や家畜の飼育といった生活ではなく、狩猟・採集・漁労を中心とした生活をしていたことは知られているが、そのために一年の中で何をどうする、というカレンダーが確立していたのではないか、と指摘した。さらには、道内の河川に遡上する鮭(サケ)を食糧として、保存食として、あるいは履物、衣類などと十二分活用していたと語った。

一方で、越田氏は北海道の縄文人の特徴を「森と海と雪」と表現した。”森” については落葉紅葉樹林が北の地域の食物連鎖の源であるとした。”海” については、北海道の沖合で暖流と寒流が交差する漁場の宝庫だということ。そして “雪” は手仕事をする期間で、工芸品が発達するとともに、春を待つ生活が生活のリズムを作ったとした。

トークの最後に二人は、遺跡というのは壊される(埋め戻される)のが前提なのだが、残されるということは考古学的価値が高いというだと指摘した。この価値をどう伝え、発信していくかが関係者にとって問われる点である。道民の皆さんには今まで以上に関心を持っていただき、遺跡だけでなく景観と共に総合的な観点で地域の発展を図ってほしい、と結んだ。

今回、北海道・北東北の遺跡群が世界遺産に登録されたことを契機に、私のような俄かファンが増えたことは間違いない。このことが契機となって北海道が、北東北が縄文遺跡の聖地となって、全国の遺跡ファンで賑わうことを期待したい。

※ なお、両氏の発言については私の方で発言されたことを元に脚色した部分が多いことをお断りしておきます。

垣ノ島遺跡は国内最大級の「盛り土遺構」が有名であるが、にわか遺跡ファンとしては、遺構全体が芝生に覆われていることでその素晴らしさを今一つ実感できなかった。しかし、遺跡の傍に立つ「函館市縄文文化交流センター」の展示は見どころ十分だった…。

※ 「垣ノ島遺跡」のエントランスを入ると遺跡全体を見渡せる展望デッキがあり、そこから遺跡全体を写したものです。太平洋も望めました。

※ 「垣の島遺跡」の全体図です。遺跡域は右側半分だと思われます。

※ この遺跡の標柱に付くマークは、全体で縄文土器を表し、上部は北海道、下部は北東北を表し、その間に津軽海峡を表しているそうです。全体の朱色は当時から漆が使われていたことを表しています。

「垣ノ島遺跡」は「大船遺跡」と同じ旧南茅部町の臼尻地区にあり、「大船遺跡」とはそれほど離れていない、やはり海岸段丘の上に展開していた。

国道278号線沿いに位置する遺跡の入口には、斬新なデザインの「函館市縄文文化交流センター」が道の駅「縄文ロマン 南かやべ」と併設する形で建っていた。

※ 左側が「函館市縄文文化交流センター」、右側が道の駅「縄文ロマン 南かやべ」になっていました。

私は午後1時からの遺跡ガイドの説明を受けることにしていたので、時間がたっぷりあった。そこでまず「函館市縄文文化交流センター」を見学することにした。(入館料300円)

※ 交流センター内部には南茅部高校書道部の書が大書され、掲示されていました。

建物同様、展示の方法もかなり凝った展示方法のように私には映った。特に私が「凄い!」と思ったのは、「石鏃(せきぞく)」と称する石を加工して作った矢じりの展示だった。さまざまな大きさの矢じりがデザイン性も加味されて展示されていたが、その繊細さに驚いた。数千年前の縄文人の高い工芸技術に改めて驚かされた思いだった。

※ 縄文土器の展示にもひと工夫されています。

※ これが私が驚いた「石鏃」の展示です。その繊細さに驚きました。狩りをする矢の先端に括り付けていたものです。

※ こらちは持ち手の付いた手斧でしょうか?こちらの多様さも素晴らしいと思います。

また、北海道における唯一の国宝として有名な「中空土偶」が暗闇の中でスポットを浴びて展示されていて、特別感を感じさせてくれた。(なお、「中空土偶」は「垣ノ島遺跡」で発掘されたのではなく、近くの「著保内野遺跡」で発見されたものである)

※ フラッシュ厳禁の為、写りはイマイチですが国宝「中空土偶」です。

展示を一通り見て回っても時間に余裕があったので、交流センター内で実施されていた滑石(かっせき)を加工(磨く)して「勾玉」まがいのアクセサリーを作る体験教室にも参加した。滑石はとても柔らかい素材なので紙やすりを用いて滑らかな表面を作り出すことが容易だった。このようなことを面白がって挑戦するオヤジなど皆無に近いだろう。そんなことに挑戦するところが何でも面白がる田舎オヤジの真骨頂なのだ!とひとりごちしている私だった。

※ 私が完成させた作品(?)です。

午後1時。遺跡ガイドの説明を受ける時間になった。しかし、ここでも私以外は一組の親娘だけだった。お聞きしたところ、ここのガイドはボランティアではなく、アルバイトとして雇用されているガイドだということだった。担当したガイドは男性で老域に差し掛かっていてとても饒舌だった。

※ センターや道の駅の建物(壁)の右端に「垣ノ島遺跡」のエントランスがありました。

※ 遺跡ガイドをしてくれた方です。

ところが肝心の遺跡の方はというと、全体が芝に覆われていて、「大船遺跡」のような復元物は皆無だった。遺跡の片隅には「竪穴遺跡」とあったが、そこは円形に芝がはぎとられたところが2~3ヵ所見られるだけだった。その奥には国内最大級と言われる「盛り土遺構」が「コ」の字形に広がっていた。そこは周囲よりわずかに高くなっていて、その痕跡が伺えるだけだった。その中心には小さな丘状のところがあり、ガイドは「丘状遺構」と紹介し、ガイドはそこから刀形石器や石棒などの特殊な遺物が出土したことから、祭祀や儀礼などが行われた特別な場所だったのではないかと説明した。さらには「竪穴住居」のある方向から「丘状遺構」に向かって直線に伸びる跡が伺え、そこを「直線遺構」とガイドは紹介してくれた。あるいは縄文人は住居から祭祀や儀礼の会場に向かう通路だったのだろうか?

※ 向こうに遺跡域が広がるエントランス広場に立つ史跡を表す石標です。

※ エントランス広場から遺跡域全体を眺めたところです。

※ 竪穴住居跡を示しています。広さは表されていますが。深さはどうなのでしようか?

ただ、ガイドが一生懸命説明されても、目に映るのは芝生に覆われ凹凸の地形だけだった。ガイドによると「盛り土遺構」からは大量の遺物が発掘されたということだが、現在はそこが全て芝生に覆われていた。にわか遺跡ファンの私としては、せめてその一部だけでも発掘された状態の展示ができないものか、と思ったのだが…。それはおそらく専門家からすれば邪道であるということなのだろう。う~ん、でもなぁ~、という思いが残った。

「垣ノ島遺跡」の一角(遺跡域ではないのだろうが)には、芝生広場、体験広場が広がっていた。私は時間的に余裕もあったので、遺跡発掘の模擬体験をさせてもらった。おままごとのような体験だったが、シャベルの腹の部分を使って表土をそろりそろりと除いていく慎重さを担当者から指導していただいたことは、けっして無駄ではなく得難い体験をすることができた。

※ 遺跡発掘模擬体験の道具です。

※ 私が発掘した(?)土器や石器です。

※ 2泊3日の短い旅だったが、私にとっては収穫の多い旅でもあった。これから何日間かに分けて「道南旅物語」と題してレポートしてみたい。

大船遺跡は海岸段丘の上に展開されていた。そこに遺されていた竪穴住居跡は想像していたよりはるかに大きく、深いものだった。大船遺跡の特徴は、竪穴住居の完全復元、骨組復元、竪穴復元と多様な形で展示されていることだった。

※ 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産では必ずこのような標柱が掲示されているそうです。

「大船遺跡」は鹿部町から函館市に向かう途中、海岸沿いの大船地区の海岸段丘上に展開していた。大船地区は、現在は合併して函館市の一部となっているが、元南茅部町の集落の一つに存在する遺跡である。

※ 「大船遺跡」の「縄文の庭」部分の全景です。

※ 「大船遺跡」の全体図は右図ですが、私が主として見たのは左側の「縄文のにわ」部分です。

私は遺跡ガイドの説明会が午前10時から始まると事前に知っていて、約15分前に遺跡管理棟の前に着いた。遺跡管理棟は簡易な造りで、内部にはごく簡単な展示しかなかった。(本格的な展示は隣りの「垣ノ島遺跡」に併設する「函館市縄文文化交流センター」の方に展示されていた)

※ 「大船遺跡」の遺跡管理棟のエントランスです。

午前10時、その回の担当だった若い男性のガイドの方が説明を担当した。不思議なことに私の後にも続々と遺跡見物客が見えたのだが、誰一人として説明を聞こうとせずに、写真を撮るとそそくさと遺跡を跡にしていた。結局説明を受けたのは私一人だった。

説明はまず、管理棟の横にあった大量の「石皿」である。植物や魚などを切ったり、すりつぶしたりために使われたそうだが、展示されているのは出土したうちのほんの一部だという。(出土した石皿の数は2千枚以上とも聞いた)

※ 遺跡管理棟の壁横に展示されていた「石皿」です。

続いて復元されている竪穴住居跡に導かれた。復元されている竪穴住居跡は全部で6つあったと記憶している。印象的だったのはどの竪穴住居跡でも住居の入口と考えられるところとは対極のところに祭壇跡が設けられていたことだ。その祭壇跡の前には火を扱う簡単な竈跡があり、その形状から時代が分かるとの説明だった。つまり、当初の竈は土器だったが、土器と石の組み合わせ、石だけのもの、石を二重にしたものと変遷を遂げているとのことだった。

※ 竪穴を復元したものですが、深く掘られた穴は柱を立てるための穴です。写真奥中央の穴は祭壇を置いたところで、その手前には火を扱った竈跡だということです。写真の竈は石ですね。

※ 竪穴式住居の完全復元、骨組復元、竪穴復元が並んで見えるところです。

大船遺跡には完全復元した竪穴住居があるが、前日まで雨が降り続いたこともあり、竪穴住居を覆っている葦を乾かすために内部で火を焚いていたために内部見学をすることはできなかったが、外から見るかぎり他の住居跡と大差はないようだった。

※ こちらは完全復元された竪穴住居です。

※ こちらは竪穴住居の骨組みだけ復元されたものです。

遺跡の一方には石が不規則に転がっていた。ガイドによると、食料の残りかすや壊れた道具などが土と共に大量に積み重ねられた「盛り土遺構」であるとのことだった。「盛り土遺構」は単なるゴミ捨て場ではなく、火を焚いた痕跡があることから儀礼が行われていたと想像され、縄文人は全てのモノに宿った魂の「送り場」だったと考えられているそうである。

※ 「盛り土遺構」の跡です。

大船遺跡では100棟を超える竪穴住居跡が発掘されたそうだが、そのうち6つを様々な形で再現展示している。再現展示されているところも含めて発掘された住居跡は覆土されて保全されているということだろう。こうした形で当時の様子を復元展示していると、縄文人の生活を具体的にイメージすることができるという利点がある。学術的な保存という観点からはどのように評価されるのか知る由もないが、隣の「垣ノ木遺跡」とは、対照的だったことで考えさせられた点だった。

※ 遺跡がある丘からは太平洋(内浦湾)が近くに望めました。

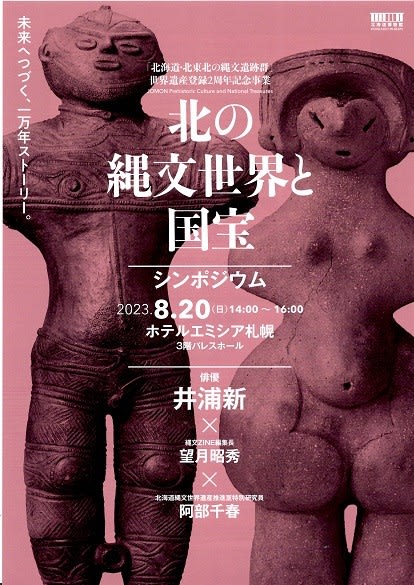

遺跡という地味な文化遺産、その上広域に渡っていることから、観光面でも、地域づくりの面でも難しさを抱える世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」をどう生かしていくか、という課題について考えるシンポジウムに参加した。

昨日(7月31日)午後、札幌グランドホテルを会場に「北海道・北東北の縄文遺跡群」の「世界遺産登録1周年記念シンポジウム」に参加した。シンポジウムは4時間という長丁場だったが盛りだくさんの内容が詰め込まれたシンポジウムだった。その内容とは…、

※ 開会前の会場の様子です。

◆基調講演「世界遺産と縄文遺跡群の役割」

講師:北海道環境生活部文化局文化振興課 縄文世界遺産推進室 特別研究員

阿部 千春 氏

◆1周年記念イベント 「各地の喜びのメッセージ」

◆パネルディスカッション「縄文世界遺産 これからのまちづくりと文化振興を考える」

パネリスト:岩手大学 平泉文化研究センター 客員教授 八重樫 忠郎 氏

DENEB株式会社 代表取締役 永原 聡子 氏

田辺市熊野ツーリズムビュロー 事業部長 ブラッド・トウル 氏

斜里町地域プロジェクトマネージャー 初海 淳 氏

北海道観光振興機構 政策マーケティング部室長 生川 幸伸 氏

コーディネーター:阿部 千春 氏

※ パネルディスカッションの様子です。ブラッド氏はカナダからオンラインでの参加でした。

シンポジウムの趣旨は、高いハードルを超えて無事に世界文化遺産の登録が実現したが、 このことをどのように観光に結び付け、地域振興を図っていくか、という課題解決を模索する場であったと理解した。

阿部氏は講演の中で、「・北東北の縄文遺跡群」は高い精神性と工芸技術の巧みさが秀でていると強調された。さらには狩猟・採集・漁労という農耕を主体としない形での定住生活を可能とした特異性にも言及された。確かに学術的な面からは「北海道・北東北の縄文遺跡群」は評価される側面が大きいと言えるかもしれないが、そのことが観光や地域振興とどう結びつくのか、という点には大きな課題がありそうである。

その点について、各地で活躍する人材が登壇してパネルディスカッションが展開された。各地の実践例、成功例が提起され、それぞれが傾聴に値する内容を含んでいるように思えたが、リード文でも触れたように「北海道・北東北の縄文遺跡群」特有の課題がある。すぐに他の地域の例が応用できるとは言い難い難しさがある。ただ、1点光明が見えた。それは他でもない “人” ではないのか!ということだった。つまり地元の人、地域の人が、“おらが街の文化遺産” の価値や素晴らしさを知り、それを誇りに思い、他に発信していく、やがてはそのことが地域振興、観光振興にも繋がっていくのではないか、ということだ。

難しい課題かもしれない。しかし、難しいからこそ即効薬ではなく地道に本流を貫くことこそ、確かな地域振興に繋がっていくのではないか?そんなことを思いながら会場を後にした。

※ 会場入り口には「世界遺産登録証」の写し(?)が展示されていました。

明日から道南地方の縄文遺産を巡ってきます!

別にシンポジウムを聴いたからではないのだが、タイミングよく計画を立てていた。明日からは「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成遺産の一つになっている函館市の「大船遺跡」と「垣ノ島遺跡」を巡ってくる。残念なのは関連遺産となっている森町の「鷲の木遺跡」がクマ騒動の為に見学中止措置が取られてしまったことだ。何時の日か訪れる日が来ることを期待したい。

※ 北海道遺産の一つ「五稜郭」です。(写真はウェブ上から拝借しました)

同時に、道南地方(特に函館市)に存在する「北海道遺産」も何ヵ所かカバーしてくる予定である。その北海道遺産は「函館西部地区の街並み」、「函館山と砲台跡」、「五稜郭と箱館戦争の遺構」などである。収穫の多い道南の旅になりそうだ。

大小さまざまな周堤墓が連続する様は壮観だった。また、この遺跡では市民ボランティアの方々が遺跡案内をされており、個人で伺っても対応してくれる仕組みとなっているところが素晴らしかった。

6月21日(火)念願だった千歳市の「キウス周堤墓群」に足を運んだ。

この日私は直接「キウス周堤墓群」には向かわず、まずは「千歳市埋蔵文化財センター」に立ち寄ってから向かうことにした。埋蔵文化財センターは千歳市の田園風景が広がる長都地区にあった。そこはいかにも廃校校舎を再利用したという趣きの建物だったが、調べてみると「旧長都小中学校」の校舎を改造したものだと判明した。

※ いかにも学校々舎の玄関といった趣の「千歳市埋蔵文化財センター」の入口です。

※ センターのエントランスには世界遺産登録の喜びにあふれるデコレーションがされていました。

千歳市には「キウス周堤墓群」だけでなく、「美々貝塚」をはじめ実に多くの遺跡が点在していることを知ることができた。それらの遺跡では、国指定の重要文化財がいくつも発掘されていることも知ることができた。

※ 千歳市の「ママチ遺跡」から発掘された約2,300年前、縄文時代晩期の土面だそうです。

※ こちらも千歳市の「美々4遺跡」から発掘された動物型土製品で、カメにも、水鳥にも、ムササビ、

アザラシにも見える不思議な姿をしています。(そう解説してありました)

文化財センターで「キウス周堤墓群」への行き方を確認して向かった。「キウス周堤墓群」は文化財センターから7km先にあった。

※ 「キウス周堤墓群」の駐車場と、市民ボランティアの方が詰めている詰所です。

※ 詰所の横には周堤墓をイメージするデコレーションが施されていました。

「キウス周堤墓群」の駐車場の先には案内ボランティアの方々が待機する詰所があり、そこで手続きをすると直ぐに対応してくれた。周堤墓とは、大きな円形の中に遺体を埋葬する集団墓地のことで、縄文時代末期に盛んに造られたということで、「キウス周堤墓群」だけではなく、千歳市周辺では多くの周堤墓が発見されているそうだが、「キウス周堤墓群」は特に大規模のために国指定の遺跡に指定されたという。その「キウス周堤墓群」は現在まで大小9基の周堤墓が発掘・保存されているそうだ。

周堤墓は「〇号周堤墓」と名称が付けられているが、これは発見された順に番号が付されているとのことだった。

※ 「キウス周堤墓群」の入口で説明してくださった市民ボランティアの方です。

私は市民ボランティアによって早速周堤墓に案内された。周堤墓のあるところは、縄文時代と変わらぬ鬱蒼とした大木が生い茂る森林である。私はまずキウス周堤墓の中でも最大級の規模を誇る「2号周堤墓」に案内された。周堤墓がどれくらいの大きさだったかというと円形の周堤の外径が73mほどという大規模なものである。さらに「2号周堤墓」は周りから約2mの高さまで土を盛り上げており、内部を3mほど掘り下げているため、周堤墓の内部からは約5mもの高さの壁となっているとのことだった。(残念ながら周堤墓の内部へ入っての観覧は許されていない)

※ 2号周堤墓の外側の淵の盛り上がりです。(前方)

※ 2号周堤墓の内部を撮ったトコろです。右奥のところが コンクリートで遮られているのが確認できます。

残念に思ったことがあった。それは市民ボランティアの方が「周堤墓をよ~く見てください。何か変わったことに気付きませんか?」と問われた。よく見ると、円形の一部が欠けているように見えた。その旨を答えると、「そうなんです。周堤墓の一部が道路にかかっているんです」と言われた。説明によると、周堤墓の存在がまだ特定されていなかった明治23(1890)年に周堤墓を横切るように道路(現国道337号線)が造成されたそうだ。この道路によって「2号周堤墓」と「4号周堤墓」は分断され、「5号周堤墓」、「12号周堤墓」は道路の向かい側に位置することになってしまった。いま考えるといかにも惜しいと思われるが、研究が進んでいなかった明治年代に道路が造成されたということだから致し方ないことと諦めるしかないということだろう。(う~ん。それにしても惜しい!)

※ 「キウス周堤墓群」の全体図です。2号と4号が道路によって寸断されています。

※ 道路側から撮った2号周堤墓です。

※ こちらは4号周堤墓だと思うのですが…。わずかに道路が写っています。

私は続いて「3号周堤墓」、「1号周堤墓」と案内された。「1号周堤墓」では現在、さらに周堤墓内で発掘作業が行われていて、青いビニールシートが目立った。「1号周堤墓」には簡単な展望台が設けられていた。しかし展望台というにはいささか貧弱なたった2段しかない台だった。国指定遺跡だから本格的なものの造成は制約されるのだろうが、周堤墓内には入れないのだから、せめたもう少し高い階段を用意していただいて周堤墓全体を俯瞰できるような措置を高じてはもらえないものだろうか?と思ったのだが…。

※ 1号周堤墓の外側の盛り上がりです。

※ 1号周堤墓の内部を遠望しました。青いビニールシートが見えますが、現在発掘作業中ということでした。

市民ボランティアの方から興味深いお話を伺った。実はこの「キウス周堤墓群」があるところは元々私有地だったそうだ。その私有地が貴重な遺跡らしいと知った持ち主は、耕作を止め周辺の雑草除去に努めたそうだ。そうした陰の努力が現在の「キウス周堤墓群」を形成しているとも語ってくれた。

前回、「入江・高砂貝塚」、「北黄金貝塚」を訪れた時に、学芸員の方の説明がいかに貴重だったかについて触れた。その際は団体で訪れたために学芸員の方も対応してくれたが、今回のように個人で訪れた場合は、普通はただぼーっと見学するだけで得るものも少ない。ところが「キウス周堤墓群」では個人で訪れてもボランティアの方が案内してくれるという有難い体制を取ってくれている。こうした千歳市の取り組みに感謝したい思いである。例えボランティアを活用するとはいっても財政的の問題もあろうかと思われるが、他の遺跡などでもぜひこうした取り組みを検討していただきたいと思うのだが…。

講師は「縄文人の高い精神性が世界に評価された」と胸を張った。昨年度、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録にあたり、その中心の一人とした活躍された講師のお話を聴いた。

昨日(6月9日)、石狩市の花川北コミュニティーセンターにおいて「いしかり市民カレッジ」の講座が開催された参加した。実はこの講座は6月7日に行われた縄文遺跡群の現地見学の前に行われる予定だった事前講座が、講師の都合で事後に行われることになった講座だった。

講師は北海道の縄文世界遺産推進室特別研究員の阿部千春氏で「縄文遺跡群は世界遺産としてどのような価値があるのか」と題して講演された。

阿部氏はまず、縄文文化の特色について触れられた。縄文文化とは、「日本列島に多様な自然環境のなかで、漁労・狩猟・採集を生業として定住生活を実現し、1万年以上も大きな争いもなく存続した先史文化である」とされた。他の文明が農耕を主とすることによって定住生活を実現させたのに対して、古の日本では多様な生物に恵まれたこともあり、世界にも類を見ない形で定住生活を実現させたということが言えるようだ。

※ 講演をされた阿部千春氏です。

縄文文化の特徴の一つとして「土偶」の存在がある。この「土偶」は縄文時代の始まりから終焉に至るまで作り続けられ、そのほとんどが壊れた状態で出土しているということだ。さらに「土偶」は潜在的に母性を持った女性像として作られているものが多いという。このことは、土偶づくりは「生」を、それを破壊することは「死」を意味していると阿部氏はいう。さらにそれらは「再生」すると縄文人は信じていたところがあるという。

阿部氏が興味深いお話を披露してくれた。阿部氏が直接発掘に関わった茅部町(現在の函館市)で「中空土偶」が発見されたが、それをMRIで透視したところ内部は見事な空洞だったことが判明したそうだ。その際に画像を子細に見たところ、身体の各部が離れやすいような構造となっていることが分かったという。このことは、土偶が破壊されやすいように、そしてまた再生しやすいようにという縄文人の思いなのではないかということだった。

※ 一躍有名となった中空土偶です。(愛称:カックウくんです)

また、発掘された土器や装飾品からも縄文人の思考が読み取れるという。例えば土器には赤い土器と黒い土器があるそうだ。また、装飾品の一つであるヒスイには白い地の中に碧い斑状のものが広がっているという。あるいは、男性と女性、偶数と奇数、というように縄文人は「二項原理」を意識し、その二項を対立させるのではなく、「二項融合」という考え方をしていたという。言葉を変えていえば、縄文人は全てを受け入れる思考法だったのではないかと思えるのだ。

現地見学の際の投稿でも触れたが、縄文人が遺した貝塚は単なるゴミ捨て場ではなく祭祀場として人だけではなく生きとし生けるものを祀る場であったことが判明している。いや生きとし生けるものだけではなく、縄文人の命を繋いだ生活の道具まで祀ることをしていた可能性があることが分かっている。こうした縄文人のサスティナブル(持続可能性)な考え方が、効率を求め過ぎた現代とリンクしたことが世界遺産登録を後押しした可能性があったと阿部氏は言及した。そして縄文遺跡群が世界遺産に登録されたことにあたって特徴的なことは、何か特異な建造物や、だれか偉人が成し遂げたようなことではなく、ごく一般の人たち(縄文人)が形づくり、遺してきた文化だったという点で特徴があるという点である。

※ 講座の様子を一枚撮りました。

私は毎週日曜日のTBS系の「世界遺産」は私の大好きな番組であり、録画して欠かさず視聴している。その「世界遺産」に取り上げられるには絵的に非常に地味で訴求力にかけるかな?と思われるが、逆にそのことが「北海道・北東北の縄文遺跡群」が注目を浴びるキッカケとなるかもしれない。縄文文化……、深いなぁ。ますます嵌まるかもしれない…。