<LED初心者には骨が折れます>

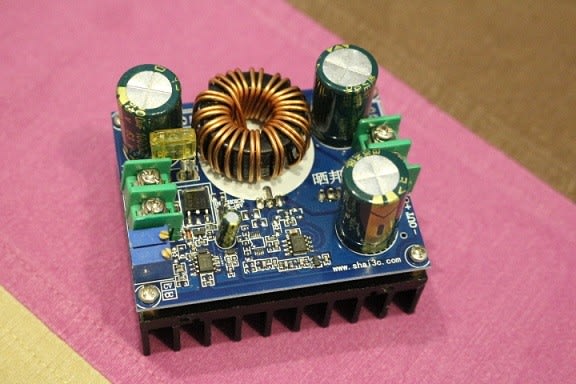

シングルサブ充電系がやっとの思いで復活しましたが、一見しますとDC-DCコンバーターが大型化し、ワットメーターが追加と成ったのみに見えますが、電気回路的にはノウハウとでも言えそうな変更が潜んでいるのです。

忘れ無い内に、回路図に起こしておかねば成りませんね。

後日の変更が楽に成りますから。

そんな今日は、例のハイマウントストップランプなのです。

拘りと時間が有る?Kenyはあのままでは終われないですよね。

更にレベルUP、照度UPしたLEDに快適化したく思っているのです。

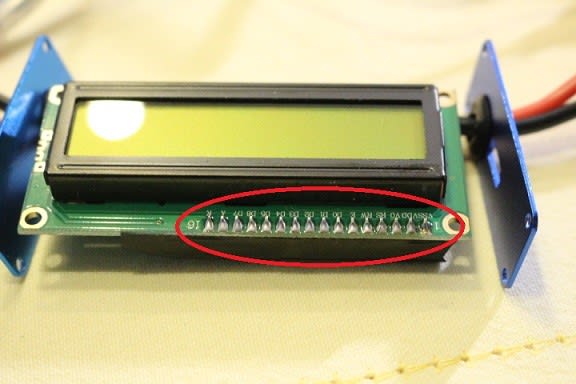

長時間放置していました、試作基板を取り出します。

前回のコルドバンクス ラボでの試験結果、LEDの導通不良と照度が暗い点が気に成っていました。

【導通不良 原因】

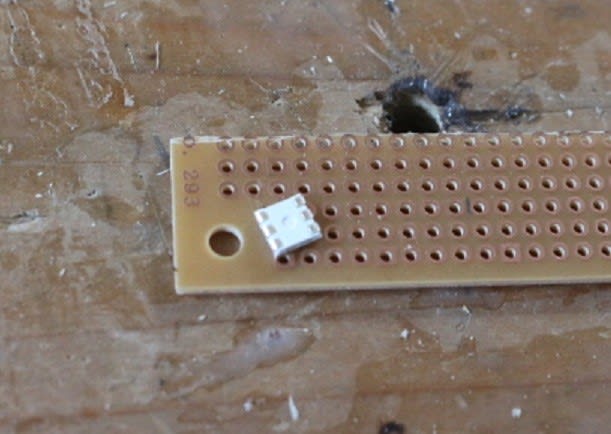

①、当該5050LEDは内部に3個のLEDを持っており、電極も左右に合計6ヶ所有ったのです。

従いまして、電極総てに配線する必要が有り、1ヶ所でも半田付けが不足しますと点灯せずに至ったのが原因なのです。

【照度が暗い原因】

①、前回の電流制限抵抗は安全を見込み電源電圧14.2Vで算出し、185Ωを得ました。

②、やはり電源電圧14.2Vでは、電圧設定見込みが大きく流れる電流が小さく成り、結果照度が低く成ったようですから、今回は電源電圧12.2Vで算出し28Ωとしました。

この辺りの設定はある程度、経験を要すようですね。

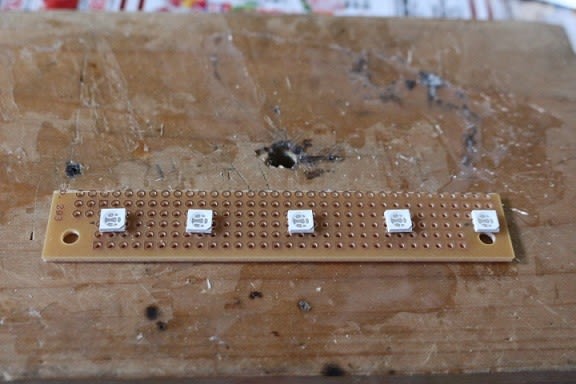

従来の185Ω抵抗を切り取ります。

次に抵抗、LED電極部を半田付けしょうとするのですが、濡れ性が悪く半田をはじくのです。

そこで、半田ペーストを買いに走ります。

もう~ここまで来ますと、本気モードですから半田コテスタンドも購入です。

そして、偶然にも手元に有りました、28Ω抵抗を取り出します。

ワット数が少々大きく、図体もデカイのですが、何とか使えるでしょう。

今度こそは、半田付けが上手く行くと期待を込め作業に入りました。

ペースト塗布した割には、相変わらずLED電極部は半田をはじきます。

それでも何とか、イモ半田で接続完了です。

コルドバンクス ラボでの点灯試験です。

どうでしょうか?

今回は照度は向上していますが、右側から2番目が不灯です。

写真撮影している内に、全灯消灯!!!!

ゲッ!!!

(@_@)

LEDは直列接続で、1灯不灯が有りますと他のLEDには高電流が流れるのかと?

しかし、1灯不灯のLEDユニットは良く見掛けます。

その後、再度通電するも点灯せずでした。

LEDは、なかなかやるものです。

一筋縄では行かないようですね。

さ~~て、ブログ完成しましたから電子パーツ屋さんまで行って来ます。

まだまだ、Kenyガレージは負けられません。

(@_@)(^^♪