大槌氏

中世~近世初頭、三陸沿岸の大槌一帯を領した武家で、江戸初期には北は現在の下閉伊郡山田町の豊間根、南は気仙郡境の釜石市平田、西は遠野境の山間地までの広大な沿岸地域を勢力範囲とし、3千石ともいわれる。

南部藩政時代初頭、元和3年、太守南部利直により、罪あって断家となり滅亡・・・とされる。

大槌城跡本丸

大槌氏は所伝によると遠野阿曽沼支族と語られ、大槌を含む釜石地域は遠野郷の内ともいわれ、遠野阿曽沼領であったともいわれている。

果たしてどうであったのか?大槌氏は阿曽沼氏の家臣的立場の武家であったのか、さらに大槌地区は遠野領であったのか?確たる証は今のところ見つけ出すことはできず、推測やら伝承の類といった内容に頼るほかは手立てが薄いといっても過言ではないことでもある。

○大槌氏歴代の謎と、その出目

大槌氏は一説には、遠野領主、阿曽沼親綱(鎌倉初期)の二男、遠野次郎が大槌地域を分地されたのが始まりと伝えられる。

また、別説でも阿曽沼朝綱(鎌倉末期~南北朝初期)の二男、次郎が大槌地方に分族したのが始まりとも語られる。

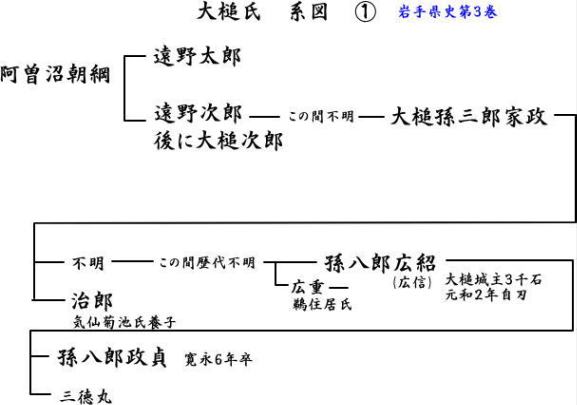

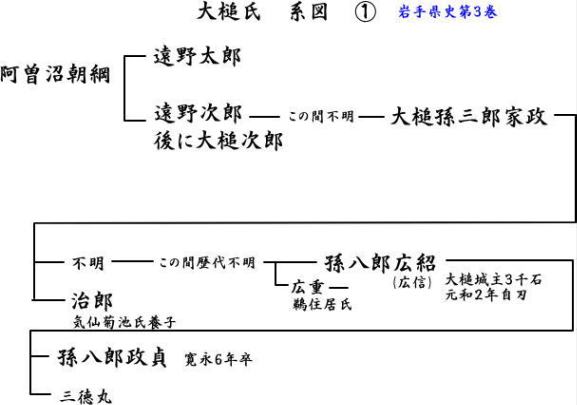

近世における各歴代当主の没年等に不審はあるが、伝えられる系譜としては大方、系図①のように伝えられている。

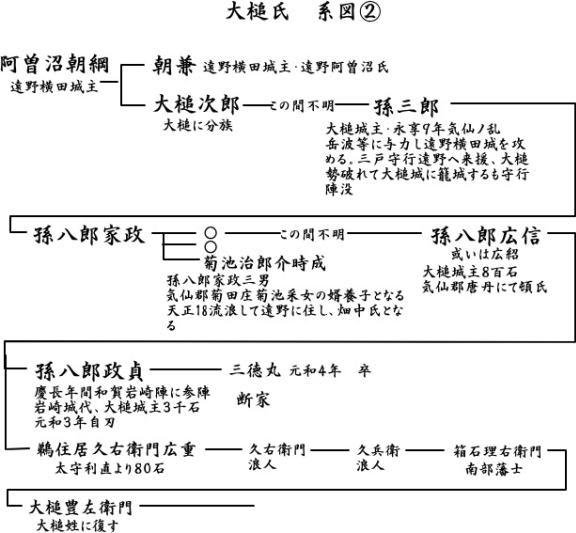

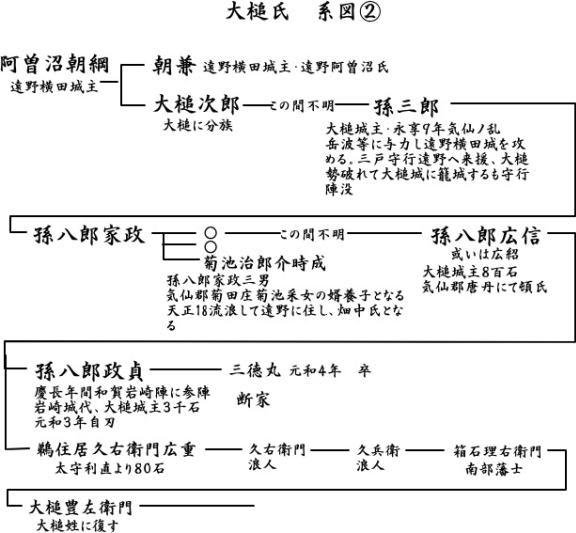

さらに詳しくまとめられた系図が大槌町史に掲載されているが、それを私なりに若干抜粋した系図が上記の系図②である。

大槌での最初が南北朝期の前半部分といった印象でもあるが、ここでも阿曽沼氏の血縁、支族といった内容である。

ただし、系図の歴代共に語られる歴代当主は、次郎、孫三郎、孫八郎・家政、広信、政貞のみで、大槌氏280年と伝えられる中にあって、歴代当主不明、空白年代があるのは何故なのか、三陸沿岸の大族との位置付ながらも謎の部分があまりにも多いのが事実でもある。

敗者の歴史は語られず・・・江戸初期、南部氏によって断家、いわゆる取り潰しの憂き目となった史実があり、これによりその事績は徹底的に闇に葬られた、或いは人々が口に出すことも叶わず、これにより、その多くが伝えられなかった、消えた歴史といった内容もあったものと推測はされますが、それにしても謎の部分、時代があることは否めない。

謎の一族、大槌氏・・・・

遠野阿曽沼氏との関連を否定する何かは今のところ見当たらない、むしろ何かしらの関係があったのだろうということが脳裏から離れることはないが、以前に別サイトでも記しておりますが、南北朝時代の前後、遠野は領主権を持つ本国下野国(栃木県佐野市)阿曽沼氏と現地の統治を任された代官職の阿曽沼庶流家があって、その代官職の執権が宇夫方氏、或いは宇夫方氏そのものが阿曽沼庶流の家柄であったものかもしれない。

南北朝争乱も落ち着いた時代、遠野領の主権を持つ阿曽沼主家が遠野へ下向、主家による本格統治の時代へとなると、かつての代官職を持つ庶流は、家臣化への道を歩まざるを得ない状況に陥り、これを嫌った一派は海岸方面、すなわち大槌へ移動したのではないのか?そして近隣の気仙郡内の豪族含む菊池一族や閉伊郡の閉伊氏一族との婚姻等で力を貯え、ある程度の勢力を有するようになったのではないのか?

永享9年、遠野横田城が気仙勢と大槌孫三郎に攻められた事件が語られますが、大槌孫三郎はかつての本拠地、遠野奪還の大義名分により遠野横田城を攻めたのではないのか?妄想ながらもそんな思いがいたします。

結局は永享年間の事件では、伝承によれば三戸の南部守行、義政父子が遠野へ来援、気仙、大槌勢は散々に敗れて撤退、大槌城は南部勢、遠野勢に囲まれ、籠城戦となるも、攻め手の大将南部守行が流れで瀕死の重症となり陣没。

南部勢、遠野勢は兵を引いたとされるが、何故にこれに対する南部方の報復がなかったのか?これもひとつの疑問でもあり、事件そのものが果たして史実であったのか、それとも年代が違っていたのか?

南部勢本陣とされる古廟坂方面

遠野での伝承に土淵角城館主の沢村氏は大槌孫三郎の兄といわれている。

その事績は全く伝えられていないし、その関係を図る資料もなく具体的な言い伝えも実はされていない。

ただし、土淵は大槌への道での遠野側の玄関口といった位置付でもあり、その方面に大槌氏或いはかつての代官職を持っていた庶流の一派が根付いていた、これも少しではあるがあり得た内容とも推測される。

遠野全体を阿曽沼主家が抑えていたといった雰囲気が感じられない思いもあるのも事実で、このことについては徐々に確かめるように調べを進めて参りたいと思ってます。

余談になりますが、土淵町角城館下の家々に前川姓のお宅が何件かある。

その昔、角城館は沢村氏が館主であった時代と前川氏が館主であった時代があったと推測しております。

前川氏といえば豪商吉里吉里善兵衛の本姓でもありますが、まさに大槌の豪商・・・善兵衛に関わる前川氏が角城館縁の前川氏との確証はなく、時代も違いますが、大槌との関わりを少し感じる思いでもあります。

単なる小烏瀬川の前に住んでいたから前川では小生の妄想はそれで終わりではありますが・・・。

次回は「参」として孫八郎を記してみたいと思ってます。

中世~近世初頭、三陸沿岸の大槌一帯を領した武家で、江戸初期には北は現在の下閉伊郡山田町の豊間根、南は気仙郡境の釜石市平田、西は遠野境の山間地までの広大な沿岸地域を勢力範囲とし、3千石ともいわれる。

南部藩政時代初頭、元和3年、太守南部利直により、罪あって断家となり滅亡・・・とされる。

大槌城跡本丸

大槌氏は所伝によると遠野阿曽沼支族と語られ、大槌を含む釜石地域は遠野郷の内ともいわれ、遠野阿曽沼領であったともいわれている。

果たしてどうであったのか?大槌氏は阿曽沼氏の家臣的立場の武家であったのか、さらに大槌地区は遠野領であったのか?確たる証は今のところ見つけ出すことはできず、推測やら伝承の類といった内容に頼るほかは手立てが薄いといっても過言ではないことでもある。

○大槌氏歴代の謎と、その出目

大槌氏は一説には、遠野領主、阿曽沼親綱(鎌倉初期)の二男、遠野次郎が大槌地域を分地されたのが始まりと伝えられる。

また、別説でも阿曽沼朝綱(鎌倉末期~南北朝初期)の二男、次郎が大槌地方に分族したのが始まりとも語られる。

近世における各歴代当主の没年等に不審はあるが、伝えられる系譜としては大方、系図①のように伝えられている。

さらに詳しくまとめられた系図が大槌町史に掲載されているが、それを私なりに若干抜粋した系図が上記の系図②である。

大槌での最初が南北朝期の前半部分といった印象でもあるが、ここでも阿曽沼氏の血縁、支族といった内容である。

ただし、系図の歴代共に語られる歴代当主は、次郎、孫三郎、孫八郎・家政、広信、政貞のみで、大槌氏280年と伝えられる中にあって、歴代当主不明、空白年代があるのは何故なのか、三陸沿岸の大族との位置付ながらも謎の部分があまりにも多いのが事実でもある。

敗者の歴史は語られず・・・江戸初期、南部氏によって断家、いわゆる取り潰しの憂き目となった史実があり、これによりその事績は徹底的に闇に葬られた、或いは人々が口に出すことも叶わず、これにより、その多くが伝えられなかった、消えた歴史といった内容もあったものと推測はされますが、それにしても謎の部分、時代があることは否めない。

謎の一族、大槌氏・・・・

遠野阿曽沼氏との関連を否定する何かは今のところ見当たらない、むしろ何かしらの関係があったのだろうということが脳裏から離れることはないが、以前に別サイトでも記しておりますが、南北朝時代の前後、遠野は領主権を持つ本国下野国(栃木県佐野市)阿曽沼氏と現地の統治を任された代官職の阿曽沼庶流家があって、その代官職の執権が宇夫方氏、或いは宇夫方氏そのものが阿曽沼庶流の家柄であったものかもしれない。

南北朝争乱も落ち着いた時代、遠野領の主権を持つ阿曽沼主家が遠野へ下向、主家による本格統治の時代へとなると、かつての代官職を持つ庶流は、家臣化への道を歩まざるを得ない状況に陥り、これを嫌った一派は海岸方面、すなわち大槌へ移動したのではないのか?そして近隣の気仙郡内の豪族含む菊池一族や閉伊郡の閉伊氏一族との婚姻等で力を貯え、ある程度の勢力を有するようになったのではないのか?

永享9年、遠野横田城が気仙勢と大槌孫三郎に攻められた事件が語られますが、大槌孫三郎はかつての本拠地、遠野奪還の大義名分により遠野横田城を攻めたのではないのか?妄想ながらもそんな思いがいたします。

結局は永享年間の事件では、伝承によれば三戸の南部守行、義政父子が遠野へ来援、気仙、大槌勢は散々に敗れて撤退、大槌城は南部勢、遠野勢に囲まれ、籠城戦となるも、攻め手の大将南部守行が流れで瀕死の重症となり陣没。

南部勢、遠野勢は兵を引いたとされるが、何故にこれに対する南部方の報復がなかったのか?これもひとつの疑問でもあり、事件そのものが果たして史実であったのか、それとも年代が違っていたのか?

南部勢本陣とされる古廟坂方面

遠野での伝承に土淵角城館主の沢村氏は大槌孫三郎の兄といわれている。

その事績は全く伝えられていないし、その関係を図る資料もなく具体的な言い伝えも実はされていない。

ただし、土淵は大槌への道での遠野側の玄関口といった位置付でもあり、その方面に大槌氏或いはかつての代官職を持っていた庶流の一派が根付いていた、これも少しではあるがあり得た内容とも推測される。

遠野全体を阿曽沼主家が抑えていたといった雰囲気が感じられない思いもあるのも事実で、このことについては徐々に確かめるように調べを進めて参りたいと思ってます。

余談になりますが、土淵町角城館下の家々に前川姓のお宅が何件かある。

その昔、角城館は沢村氏が館主であった時代と前川氏が館主であった時代があったと推測しております。

前川氏といえば豪商吉里吉里善兵衛の本姓でもありますが、まさに大槌の豪商・・・善兵衛に関わる前川氏が角城館縁の前川氏との確証はなく、時代も違いますが、大槌との関わりを少し感じる思いでもあります。

単なる小烏瀬川の前に住んでいたから前川では小生の妄想はそれで終わりではありますが・・・。

次回は「参」として孫八郎を記してみたいと思ってます。

いろいろとご見解ありがとうございます。

寛永年間の阿曽沼旧臣の一揆、当方も調査不足によりわかりません。すみません。

とんでも説、了解ですが無きにしもあらず的だと思います。領地というか知行する土地は違えど何かしら関連すること、これは口伝等の伝承や一部古文書にも顕れていることもあり、地域のつながりや文化含みの流入ルートもあることから、無ということはないと考えます。

またまた興味深い内容、痛み入ります。

角城舘跡麓の釜平神社との関わり、こちらもよくお調べになっておられ頭が下がる思いです。

北条氏関連、なるほどとう思いもいたしますし、目から鱗という感覚もありますが無いとはいえないこともない、そんな思いもしてますます興味深々という状態です。まずは気仙地域の歴史、その辺から確かめるようにして遠野へつなげたいそんな思いです。

清水氏は伊豆海賊衆の頭目ですから、物流に欠かせない江戸湾周辺の水上交通技術のノウハウや北條氏旧臣の人脈があったわけで、後の伊達政宗の慶長遣欧使節の覇権や、江戸幕府の命で河村瑞賢が伊豆下田を起点とした太平洋岸の廻船ルートを確立したのはこれがあったんじゃないかと。南部藩による大槌政貞謀殺といい、前川善兵衛が吉里吉里に移ったのにも何かの陰謀が隠れてるのかもしれませんから、土淵の角城館の前川氏も気仙に移った後の政宗の息のかかった清水氏の家臣団かも知れませんよ。

そうですか、お互い色々と立て込む時期でもありますしね。

いずれ、お会いできる機会が必ずあるものと思いますので、その時を楽しみにしたいと思います。

11日前後に有給を申請しようとした矢先突如「今年の新入職員の教育担当を命ずる」と上意が下りました。第三土曜日なら何とか帰還できますが11日は事実上「新人さんいらっしゃい」の担当です(とほほ)。

ああっ醇泉(じゅんせん)の吸い物を食したかった(BY松平麻佐女)。

早ければ今月末、ダメなら来月10日前後に予定しております。

是非にご案内願います。

後日、連絡先等をお知らせ願えばと思います。

お仙台なら尚のこといいですねえ。仙台伊達家御用達の料亭で一献(昼3000~5000円、夜、万はいきます)。それとも、釜石出身の女将の経営する花はん椿もいいですよ。そのうちまた。

阿津賀志山をみた後は温泉に入って仙台で旨い酒に肴・・・と目論んでますが、路銀不足で定額給付金をいただいてからになりそうです・・・汗

いつかはいってみたいところ。最近は春闘やらなんやらでスケジュールが立てずらいこの頃。

せいぜい郡山のアーケード街の飲み屋で討ち取られている状態(笑)。

罪人或いは絶家となった身としても墓所とか墓石等が見つからないといったこと、残念ですね。

大槌氏の事績からしても何処かにあってもよいようなものですがね。

南部晴政、晴継父子の墓所も所在不明なようで、歴史の闇に葬られるとは極めて過酷なのかもしれません。

大槌家臣団もまた興味がありますが、懸案である大槌町内の館跡探訪も早期したいと考えております。

おっとその前に阿津賀志山の防塁も見てみたいと考えております。

閉伊地方との関連調べ、こちらも期待しているところです。

何かありましたらご教授願います。

それと大槌の図書館、遠野のような郷土史の先生方の研究成果というべき資料なんかが極めて少ないように思えましたが、百聞は一見なんとかですから一度お尋ねになられても良いかもしれません。

大槌氏から菊池家へ、そして遠野に来て畑中氏、さらに大徳院・・・何処かで繋がるということで興味深いです。

大槌稲荷神社・・・大槌氏の館神とも、神職は十王館氏(大槌家臣阿部信濃の末裔らしい、里館・阿部氏と同族)。

前川善兵衛・・・元後北条氏家臣清水氏。元和頃に来住。その大番頭格とされる文蔵屋こと三浦氏は家老三浦越前の末裔の一つ。史書には大槌氏は近郷の浪人を面倒をみてたとのことから繋がりが怪しい。稲荷神社移転の際先導を前川善兵衛が勤めている。また、商号は東屋孫八?

かなりにおう。

ため確認はできないけどでてきたら新発見となろう。

大槌図書館の所在を確認しただけで行ってみてません。あとで資料を物色しに行ってみようと思ってます。

土渕の河内明神を調べようと思うと大槌小鎚明神、川井江繋明神の2社が近くですので閉伊七社明神、閉伊郡を調べてみなければならないのかなぁと思ってました。

>前川さん

釜平神社(加茂明神)の別当さんは図書館の資料では約1000年余りの旧家にて云々と書かれていました。根拠がわからないので調べてみる必要があると思っていましたがそのうちということでw