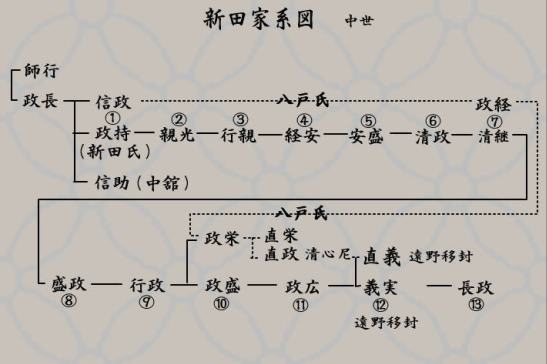

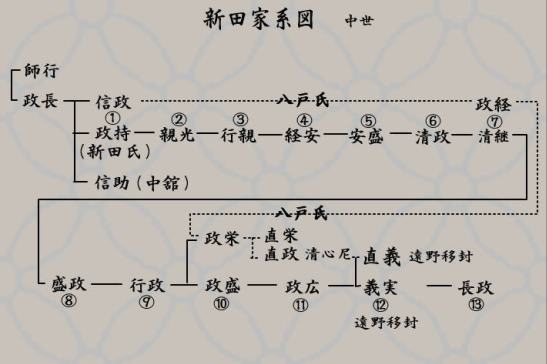

新田氏、八戸根城初代、南部政長の次男である新田政持が祖と所伝では語られ、主家八戸氏を支え、八戸氏に後継無き時は、新田氏から後継が入って主家を継承する家とされる。

八戸氏歴代をみると、八戸氏13代政経・18代政栄・22代直義(遠野南部)は、新田氏出である。

また、江戸期は遠野にあって、代々遠野留守家老、鍋倉城代と重きをなし、歴代は小十郎を名乗り、遠野南部家第一の家でもあった。

話は江戸初期における八戸家の遠野村替(遠野転封)の頃となりますが、今から3年程前、青森県八戸市で開催された「南部氏と根城」でのシンポジウム「中世糠部の世界と南部氏」での講演のひとつ、西野氏による八戸一族新田氏を中心に・・・で、遠野村替は伊達領との領域警備、そして八戸家の独立的な権力を削減する目的の為に太守南部利直が本貫地八戸から引き離し、遠野への村替を断行したと八戸家(遠野南部家)の立場から今までは考察されていたが、その真実はいかにといった講演だったと理解している。

新田城跡・・・・八戸市新井田大館

新田八幡

帯郭跡

新田氏は新田城にあって3千石を領し、八戸家中第一の家に相応しい武威を誇っていた。

●新田城時代の家臣団

一族・馬場、作田、杉岡、目内澤田、西村、飛内、脇山、福田

家士・水越、是川、川原木、松橋、類家、猪岡、江刺家、石橋、七戸、島森、小笠原、奥寺、木村、高橋、浅沼

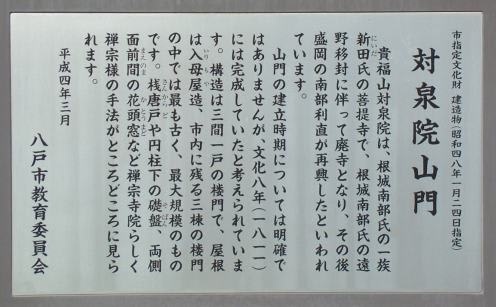

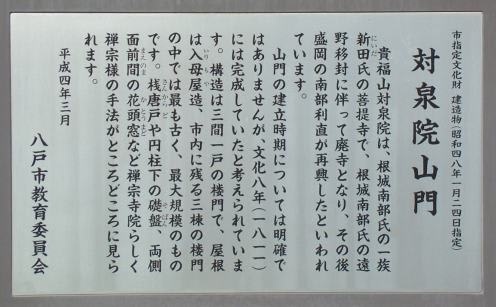

寺院・対泉院、成就院

遠野にもみられる姓名があると思います。

さて、遠野村替に関しては、寛永4年(1627)南部利直から八戸直義に発給されたあの例の「拾戸遠野村付目録」・・・・と記述された知行目録が存在しますが・・・・

横田城廻、白岩村、綾織村、上宮森、上宮森の際(下宮森の内)、附馬牛村、駒木村、青笹村は八戸弥六郎直義の蔵入分(直轄)

一方、新田家当主、新田因幡義実の知行地は・・・

小友村、鱒澤村、光興寺村、釜石村(綾織新里)、みさ崎(綾織)、白岩とありその中には「右之村者新田因幡」とあるように、太守南部利直から遠野は八戸直義の知行地として書かれた土地全てが一括与えられたのではなく、新田氏をはじめとして、中館氏、岡前氏、沢里氏等の一族、重臣の知行地の指定がされていた。

これは盛岡南部家(藩)の八戸家(遠野)への介入がしやすい結果ながらも、一方では遠野主家である八戸家が遠野家臣団に対し、盛岡南部家の絶大な権力によって統制と知行権維持を可能にすることができる内容ともいわれます。

新田氏に関しては、伊達領との境に知行地が定められ、小友、鱒沢に・・・岡前氏や中舘氏は上郷方面に定められている。

各番所勤番も当初は、上記の家々の家臣達が配置されていた。

後の寛永19年、新田家当主、新田義実(直義弟)が30歳で死去、後継たる男子が無く、子女が3人のみで正保3年、2千石の内、1千5百石を取り上げ、5百石となり、家臣団の多くも主家八戸家に吸収された。

画像は2005年7月と2006年10月のものです。

おまけ・・・・

ここ2日程、晴天に恵まれている、そして今時期は田植時期、水田に水が張られ、山野の緑と空の青、花々の黄、赤・・・とまさしく美しいコントラスト・・・遠野ブロガー達もこぞってすばらしい画像をご披露しておりますが、昨日は勤務、本日は系統(まぎ)の火葬、葬儀、忌明法要と一日が費やされ、今時期しか撮れない画像収集ができず・・・・・涙

なんとか近日中に画像収集したいと思います。

八戸氏歴代をみると、八戸氏13代政経・18代政栄・22代直義(遠野南部)は、新田氏出である。

また、江戸期は遠野にあって、代々遠野留守家老、鍋倉城代と重きをなし、歴代は小十郎を名乗り、遠野南部家第一の家でもあった。

話は江戸初期における八戸家の遠野村替(遠野転封)の頃となりますが、今から3年程前、青森県八戸市で開催された「南部氏と根城」でのシンポジウム「中世糠部の世界と南部氏」での講演のひとつ、西野氏による八戸一族新田氏を中心に・・・で、遠野村替は伊達領との領域警備、そして八戸家の独立的な権力を削減する目的の為に太守南部利直が本貫地八戸から引き離し、遠野への村替を断行したと八戸家(遠野南部家)の立場から今までは考察されていたが、その真実はいかにといった講演だったと理解している。

新田城跡・・・・八戸市新井田大館

新田八幡

帯郭跡

新田氏は新田城にあって3千石を領し、八戸家中第一の家に相応しい武威を誇っていた。

●新田城時代の家臣団

一族・馬場、作田、杉岡、目内澤田、西村、飛内、脇山、福田

家士・水越、是川、川原木、松橋、類家、猪岡、江刺家、石橋、七戸、島森、小笠原、奥寺、木村、高橋、浅沼

寺院・対泉院、成就院

遠野にもみられる姓名があると思います。

さて、遠野村替に関しては、寛永4年(1627)南部利直から八戸直義に発給されたあの例の「拾戸遠野村付目録」・・・・と記述された知行目録が存在しますが・・・・

横田城廻、白岩村、綾織村、上宮森、上宮森の際(下宮森の内)、附馬牛村、駒木村、青笹村は八戸弥六郎直義の蔵入分(直轄)

一方、新田家当主、新田因幡義実の知行地は・・・

小友村、鱒澤村、光興寺村、釜石村(綾織新里)、みさ崎(綾織)、白岩とありその中には「右之村者新田因幡」とあるように、太守南部利直から遠野は八戸直義の知行地として書かれた土地全てが一括与えられたのではなく、新田氏をはじめとして、中館氏、岡前氏、沢里氏等の一族、重臣の知行地の指定がされていた。

これは盛岡南部家(藩)の八戸家(遠野)への介入がしやすい結果ながらも、一方では遠野主家である八戸家が遠野家臣団に対し、盛岡南部家の絶大な権力によって統制と知行権維持を可能にすることができる内容ともいわれます。

新田氏に関しては、伊達領との境に知行地が定められ、小友、鱒沢に・・・岡前氏や中舘氏は上郷方面に定められている。

各番所勤番も当初は、上記の家々の家臣達が配置されていた。

後の寛永19年、新田家当主、新田義実(直義弟)が30歳で死去、後継たる男子が無く、子女が3人のみで正保3年、2千石の内、1千5百石を取り上げ、5百石となり、家臣団の多くも主家八戸家に吸収された。

画像は2005年7月と2006年10月のものです。

おまけ・・・・

ここ2日程、晴天に恵まれている、そして今時期は田植時期、水田に水が張られ、山野の緑と空の青、花々の黄、赤・・・とまさしく美しいコントラスト・・・遠野ブロガー達もこぞってすばらしい画像をご披露しておりますが、昨日は勤務、本日は系統(まぎ)の火葬、葬儀、忌明法要と一日が費やされ、今時期しか撮れない画像収集ができず・・・・・涙

なんとか近日中に画像収集したいと思います。

特に歴史系は読むたびに勉強になるなぁと思っています。毎回、感嘆詞しか出てきませんヨ!

郷土史関連、単に誰でもわかる、知っている歴史を語るだけでは物足りない、そんな思いから興味を持ったのもひとつのきっかけ、マイナーながら今後もいくつかご紹介できたらと考えております。

それにしても悔しいのはせっかく予約したのにあのシンポジウムに参加できなかったこと。

今でも残念に思ってます。

あれ以来ああいうイベントがないというのがちょっと淋しいです。

それにしても、懐かしい写真ばかりですなあ。

遠野においては新田氏はマイナー、知らない人が多いのも事実、しかも「にいだ」と言うのも最近知りえたことでもあります。

私も八戸での大きなシンポジウム、期待といいますか待っているのですが、あれから開催されなくて寂しいですよね。

遠野と八戸、連携して相互に八戸氏関係、開催することがあってもいいような。

写真、少し古いものですが、そのうち最新画像仕入れに参りたいと思います。

と言う書籍を発見し借りてきました。内容はおそらくシンポジウムの発言内容であると思われます。

おそらく入手不能と思われますのでスキャナ~で画像化してあります。もしお入用でしたら提供いたします。

また最近、久保さんのサイトでも新田氏の分流と思われる大畑出身で田名部の争いで北海道に渡った新井田氏からの問い合わせなど見ておりますので興味あります。また八戸にも新田氏、新井田氏がおりますし。新田氏は一時は新井田と改名してまた新田に復姓したとの話もありますので同族なのだろうと思ってます。

遠野の新田氏の紋所はなんでしょうかね?

の新田氏のことでした。

参考です。

http://homepage1.nifty.com/t-kubo/Japan/matumae/kasinke2.htm

こちらへもお越しありがとうございます。

時折、八戸やら南部家関係も発信しておりますし、今後もその方向でもありますので、どうぞよろしくお願いします。

さて、八戸の新田氏、八戸家、清心尼時代に南部利直に田名部の領有権が移りますが、新田氏も田名部の一部を持っておりました。

この際に主家の持分と共に利直の手に移りますが、目名(東通村)が新田氏のものだったらしいです。

代替地として利直より小舟渡、法師浜、こころいち(道仏)が与えられました。

田名部に新田氏の関連地があり、松前家に仕えた新井田氏が居たことは考えられることでもありますが、今少しその略歴がほしいところでもありますね。

シンポジウム、なかなかよかったですよ。

遠野の現在の新田氏の家紋は少しお待ちください。

遠野南部家臣の新田氏は七曜紋、そして南部鶴に七曜紋です。

主催者のサイトでちゃちゃ入れるわけにいかないですし、メルアドも不明ですのでどうにもなりませんが興味ありますので調べてみようかと・・

下北にも新田氏の領地があったんですね。ますます面白いですね。年代的にどうなのか分かりませんが松前家の家臣の新田氏の祖は義信ということですので意外に新しく遠野新田氏の12代あたりと一字が同じですね。目名舘はどこなのか不明ということでこれも興味あるし・・、知りたいことが多過ぎです。

私の先祖はおそらく近世八戸南部家臣で100石取

だったようでそちらも調べてますが歴史上はあまりでてきません・・、活躍してなかったのか~。

1万2千7百石余の遠野南部家の場合ですと、100石ともなれば家老級の家柄で上士ですが、八戸藩は2万石、遠野の倍近くではありますが、それでも中士以上、上士の家柄かと思います。

何かしら系譜が伝えられていると思うとうらやましいですね。

下北に関しては、新田氏の領地も存在したことにより、現地へ代官なり一族に連なる誰かが居たものと思います八戸一族新田氏に関る可能性がありそうですね。

苦労してます。なんでも深川の蔵屋敷に勤務が長かったようで、時々ご褒美やら旅費やらいただいてるようです。そのほかにどっかのお偉いさんの饗応役もしたような。全部読めれば面白いんですが大部分読めないです~。習字は苦手だし崩し字は・・・キライ。

これは難題ですよね、私もこういったことは不得手ですが、取り組み方によって面白いと思います。

是非に解読されて、口語訳にでも直したものを後世に伝えてください。

そのうえ明日は運動会、仕事もなんだし~。

ということで頑張ります。解読できましたら発表

しますね。いつになるかは不明ですけど・・

仕事も雑事も山積といったところかもしれませんが、機会を見つけられ是非に挑戦されてください。

例の猫淵神社考関連で、「遠野古事記」のクワシャの謎を追っているんですが、八戸南部氏が新田姓を名のるのは、なぜなのか。南朝の忠臣新田義貞との関係、それと、徳川将軍家も系図上その流れをくむ、猫絵の殿様として知られた、名門新田岩松家と遠野南部氏は血縁関係にはなかったのか?

それと正法寺三世虎渓良乳禅師を輩出した江刺郡人首氏の出自について、一説に下野の名門小山氏の流れを組むと聞いているんですが、多分この二つの血脈が、クワシャと遠野をつなぐ、重要なキーワードだと推理しているので、もし何か御存じでしたら、ご教授願えれば幸いです。

お久しぶりです。

色々とご研究を継続のご様子、今後の成果にご期待いたします。

さて、八戸南部氏での新田氏・・・「にった」とは呼ばず「にいだ」と発音します。

出目は八戸の新田で一節には大館、秋田大館に縁ある一族ともいわれ、八戸の新田城辺りは大館という地名でもあります。

南北朝初期の頃、比内凶徒新田政持が秋田比内地方にいたことが資料により明らかになっています。

八戸すなわち遠野南部家の新田氏はその系譜とされておりますが、いずれ何かしら深い関係はありそうですね。

人首氏については葛西氏の配下ということだと思いますが、遠野の阿曽沼氏は下野佐野辺りの出目とされており、近隣での小山関連、何かしら関わりはあるかもしれません。

多分、源姓新田氏の流れを組むことに一応なっている徳川将軍家に憚って、読みを「にいだ」にしたような気もします。新田氏の総本家の新田岩松氏も姓を岩松に代えてますし、気仙の新田氏は、仙台藩から吉田姓を賜って変えた話があった気がしますからね。面白い事に、この新田岩松氏、源氏なのに、元々は葛西氏と同じく桓武平氏の流れを組む平将門と同族だったようなんです。遠野新田氏の家紋は向鶴に七曜だそうですが、七曜は北斗七星、鶴は南極老人(福禄寿・寿老人)の使いで、南極星ですから、千葉氏と同じく、北斗妙見信仰の匂いがしまくりですね。

同じ俵藤太の末裔に、近江の蒲生氏があり、この家から南部利直の正室である於武の方(源秀院)が出てるんですが、まるで、俵藤太が退治した三上山の大百足の祟りであるかのように秀郷の末裔を名のる何れの名家も断絶の憂き目に遭っているのは気になるところ。更に奇妙なのは、クワシャに襲われた松晃院の死から三年後に、二代藩主南部重直、源秀院母子が相次いで没し、源秀院の墓所からは百足や蛇が沸き出すと言う怪事に見舞われ、重直は四代藩主となるべき後継者が次々と没し、嗣子を決めずに死去したため、二人の異母弟が幕府の裁定により、南部盛岡藩と八戸南部藩を興している事。それに遠野南部の清心尼の娘である、松晃院の実姉(名前不明)の婿が重直の異母兄、南部政直であり、この人は花巻城で、重臣柏山命助と共に変死している事。

四代南部重信が、やはり嫡子がなく没した四代将軍徳川家綱の後継の将軍を決める際、大老酒井忠清に反対し堀田正俊、水戸光圀とともに、家綱の異母弟であった綱吉を推挙したとの伝えがある事。堀田家や酒井家、南部家、蒲生家に祟った怨霊伝説の伝えがある事。…どうも地獄の使者である火車猫を通じて、全部繋がっているみたいです。

また話を結城合戦に戻しますが、佐々木喜善の『江刺郡昔話』に、曹洞宗東北大本山水沢黒石の正法寺の住職が、天井に巣食う大鼠に食われて行方不明になっていたとかで、忠義猫の助けにより大鼠を討ち取った話が伝わっているのですが、行方不明になったとされるのは佐々木喜善によれば、正法寺四・五・六世の三人と言う噂があるらしく、丁度、籤将軍と言われた室町幕府五代将軍足利義教の頃で、正法寺四世中山良用が永享八年(1436)八月一日に没してから、五世となる金堂妙菊が宝徳二年(1450)九月に正法寺に入寺するまで、約十四年もの開きがあり、この頃は、比叡山延暦寺の山門騒動始め、永享の乱や結城合戦、嘉吉の乱と言った動乱が相次いだ時期と一致し、資料が手元にないのでまだ詳しくは解らないんですが、恐らく正法寺でも何かあったんだと考えてるんです。

ご教授いたみいります。

最近は郷土史関連や民俗的分野に関わってないということもあって、以前色々と学んだり研究したのに聞くことが初めてみたいな感覚になりますね・・・笑

そのうちに時間を作ってもう一度、おさらいも含めて取り組めたらと思います。

色々とありがとうございました。

このように古い記事へのコメント欄でのご挨拶申し訳ありません。

さて、いよいよ約半世紀ぶりでの新市史編纂が始まったようでございます。先日ご紹介を得て笛吹さまにお会いいたしましたヨ^^)

各種講座においても旧地名などで苦労いたしております。

ここへも、『拾戸遠野 寛永四年本資料』を検索いたしたどり着きました^^。

そろそろ、お館さまの出番ではないかと、各講座でもお待ち申しておりますが、いかがでございましょうか?

こちらこそご無沙汰しております。

遠野市史もいよいよ敢行ということで長丁場の編纂作業が開始されているようてすね。

もともと好きな分野ですが、以前より本業が厳しくなっておりなかなか講座へも顔が出せない状態、また今となっては少し離れているので敷居高いと感じてもいて難しいかと思います。

こちらで少しずつリハビリをしてまずは菊池一族から初めてみたいと思います。

いずれ新しい市史、楽しみに世に出るのを待ちたいと思います。頑張ってください。

新田城時代の家臣団名が載っていますが、どの資料にあるか思い出せますか?

八戸でのシンポジウム資料からの抜粋と記憶しております。

今、捜索中ですので、しばしご猶予を・・・。