名 称:穴八幡古墳(あなはちまんこふん)

墳 形:方墳

築 造:古墳時代終末期・7世紀後半

指 定:埼玉県指定史跡(名称:穴八幡古墳 昭和34年(1959)3月20日指定)

所在地:埼玉県比企郡小川町増尾63-1ほか

小川町の八幡台地にある『穴八幡古墳』は、県内最大級の方墳です。当初は円墳として認識されておりましたが、

発掘調査・計測の結果、二重周堀を構えた方墳と確認されました。

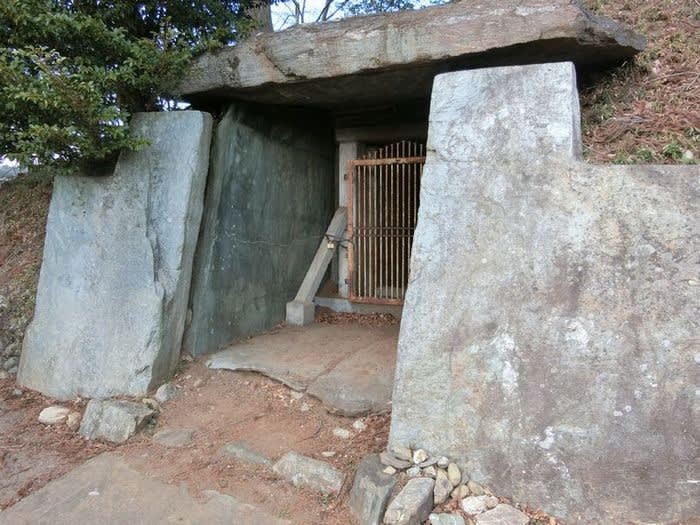

外堀の南半分については確認されていません。棺を納めた石室は、横穴式石室で、全長8.2メートルを測り、開口

部は南に向いています。

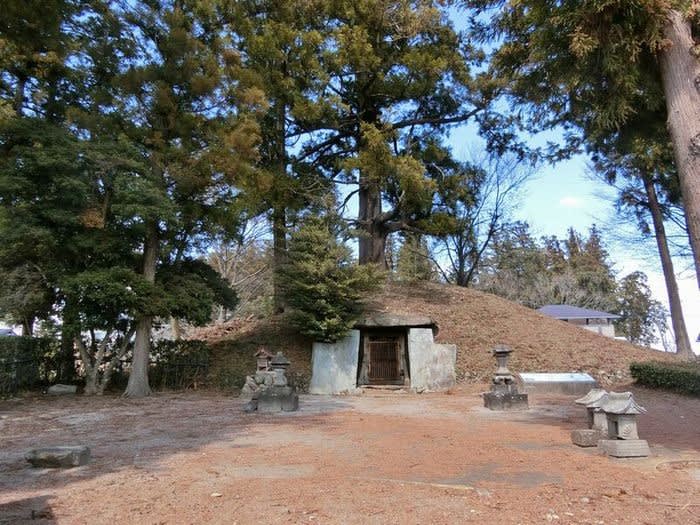

南側から見た穴八幡古墳 南東部の一部は道路となったため欠落しています

北東から見た穴八幡古墳

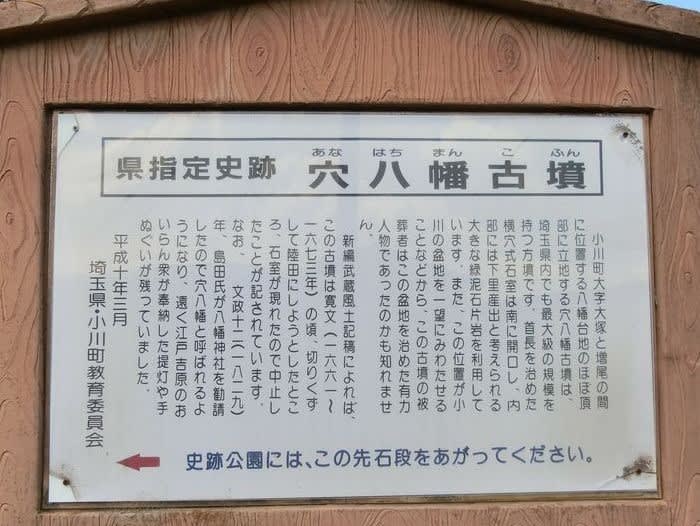

「県指定史跡 穴八幡古墳」説明板 その1

小川町大字大塚と増尾の間に位置するとあります。元々、この古墳は大塚郷に属していましたが、郷界移動によ

って増尾郷に属するようになったようです(遠~い昔の話ですが)

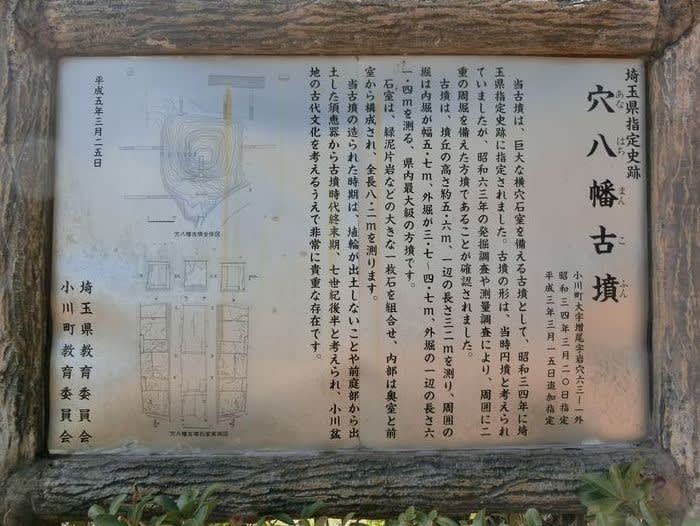

墳丘部に設置されている「埼玉県指定史跡 穴八幡古墳」説明板

古墳の規模や構造等について説明されています

墳丘部南側

墳丘部南側を東方から

開口部前にある祠は産泰神社

穴八幡古墳の全体図や出土品の説明板

穴八幡古墳全体図 古墳の北約100mの所に八幡神社が鎮座しています

八幡神社南側の二重土塁の所が大塚郷(現在の小川町大塚)と増尾郷(旧大河村〔現在は小川町』増尾)の境界

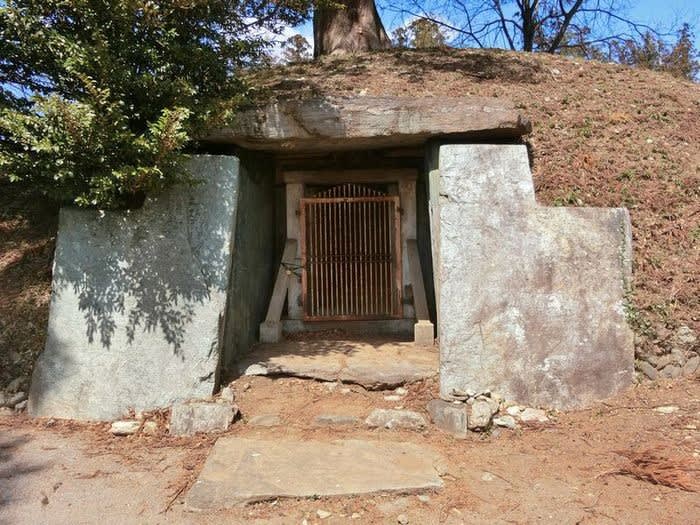

開口部 左右の大きな板石は後世に置かれたもの

開口部を斜めから

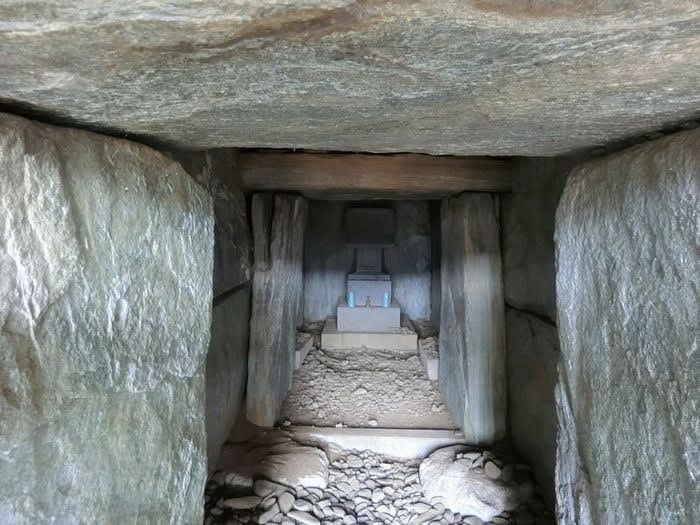

側壁や天井は、小川町下里地域で採掘される緑泥石片岩など結晶片岩の一枚石を組み合わせて造られています

石室内部は前室と後室の2室に分かれています 奥に八幡社が祀られています

墳丘西側の二重周溝 左側にはっきり見えているのが外側周溝

北西方から内側周溝を

墳丘北側の二重周溝の内側周溝 西方から東方へ

墳丘北側の二重周溝の内側周溝 東方から西方へ

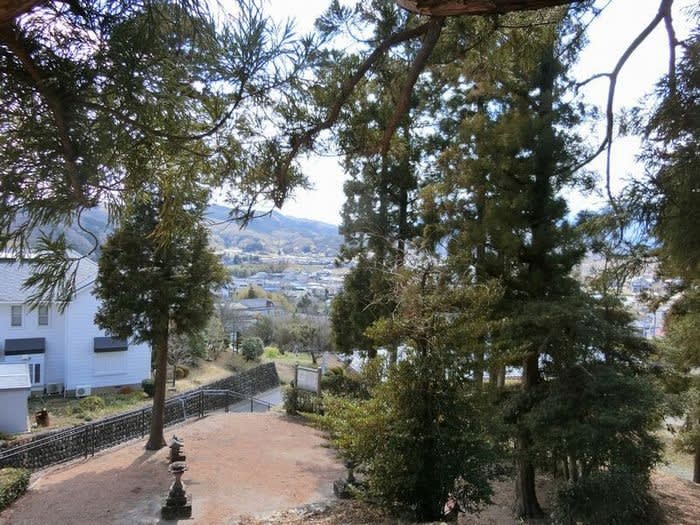

墳頂から小川町増尾・青山方向を

墳丘西側から腰越城跡方向を望む

散策日:平成31年(2019)4月2日(火)