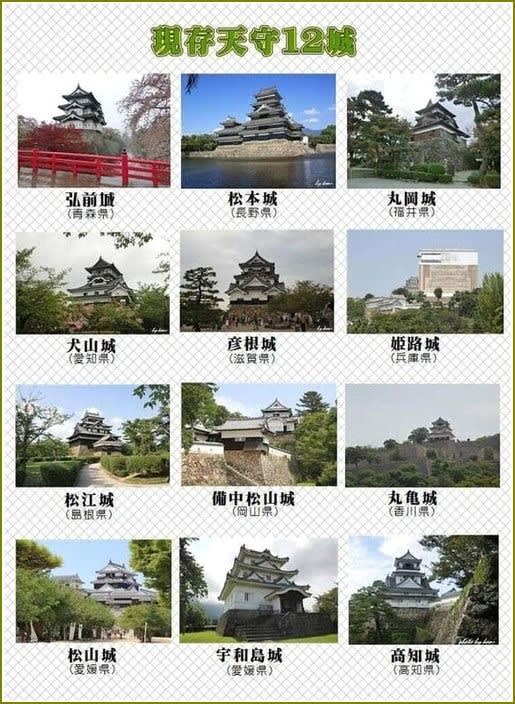

現存12天守のうち実にその3分の1が四国地方にあります。この(3)ではその四国にある4城を。

【 丸亀城 】 国指定史跡、重要文化財 香川県丸亀市 日本100名城 78 攻城日:2012(平成24)年8月13日

石垣の城として有名な丸亀城の威容を初めて見たのは2011年8月のことでJR予讃線の車窓からでした。この時から丸亀城の攻城を考えるようになり、

翌2012年8月13日に攻城した次第です。その後3年間も8月になるとやはり車窓から眺めてきましたが、この先は再攻城することも車窓から眺めることもないようです。

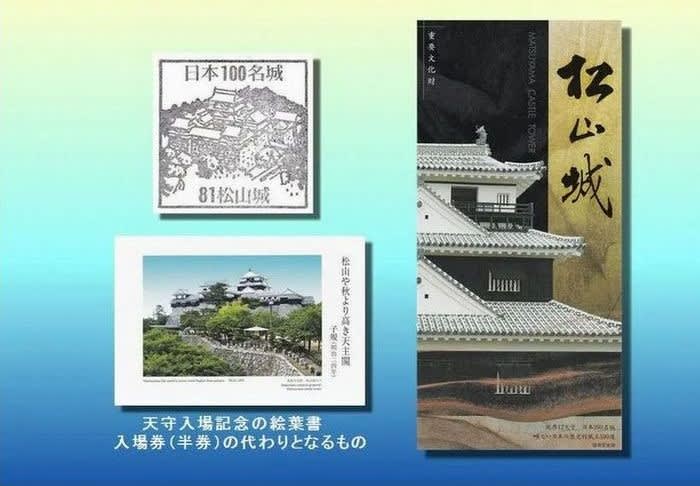

【 松山城 】 国指定史跡、重要文化財 愛媛県松山市 日本100名城 81 攻城日:2012(平成24)年8月7日

この日は猛暑で、何本ものペットボトルを空にしていました。上りはロープウェイを利用しましたが、帰りは二の丸跡(二の丸史跡庭園)を見て行こうと乾門から徒歩で

下って行ったのですが途中「ロープウェイ駅方面」の看板を見ましたのでその方向へと進んだ次第です。上り坂でしたが山のことですから下るだけでなく登ることもあろうと

ハーハーしながら登りました。しかし一向に下りになりません。これは山麓駅に向かっているのではなく山頂駅に向かっているのだと気付いた時には既にかなり

山頂方面に引き返していたわけです。登ってきた道を引き返し山麓を目指しましたがこの時は体力の限界に来ていたようで、手はパンパンに浮腫んでいましたし、

脚を上げるのさえも大儀になりこのままその場に倒れてしまおうかとすら思いましたが、そうもいかずどうにかこうにか山麓まで辿り着きました。

本来は城に関する話しを書くべきなのでしょうが、これが一番の(楽しくない)思い出となってしまいました。

【 宇和島城 】 国指定史跡、重要文化財 愛媛県宇和島市 日本100名城 83 攻城日:2012(平成24)年8月8日

宇和島城攻城の前月に南予地方を襲った豪雨はあちこちに被害をもたらしていたようです。宇和島城もやはり同様で土砂崩れが発生し、井戸丸方向ルートは閉鎖。更に登城道も

土砂崩れで仮設階段がパイプで組まれていたという状況でした。しかし、天守や立ち上がり門は無事でしたし、天守にも上がれたので井戸丸跡を見られなかったことは我慢しましょう。

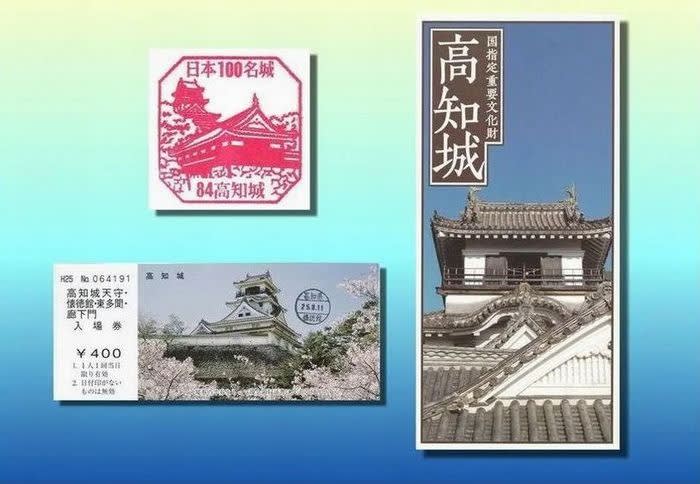

【 高知城 】 国指定史跡、重要文化財 高知県高知市 日本100名城 84 攻城日:2011(平成23)年8月8日

♪高知の城下へ来てみいや じんまもばんばもみな踊る の歌につられて2011年から5年連続で8月になると高知入りをしてきました。当然、高知城も5年連続で攻城しました。

天守まで上がったこともあれば、大手門手前で天守を眺めて終わりにしたりと色々ですが、どこの城が好きですかと訊かれれば「高知城」と答える自身です。

無論、ほかにも好きな城は沢山ありますが。いくら好きな城のひとつでも5年も行けば十分でしょう。

※ この記事を書いた時点では5年連続の状態でしたが、この後も行っていますので実際には6年連続になります。

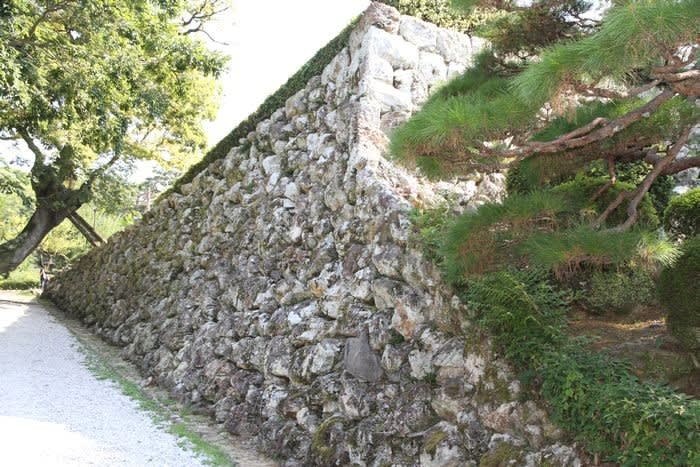

【 丸亀城 】 国指定史跡、重要文化財 香川県丸亀市 日本100名城 78 攻城日:2012(平成24)年8月13日

石垣の城として有名な丸亀城の威容を初めて見たのは2011年8月のことでJR予讃線の車窓からでした。この時から丸亀城の攻城を考えるようになり、

翌2012年8月13日に攻城した次第です。その後3年間も8月になるとやはり車窓から眺めてきましたが、この先は再攻城することも車窓から眺めることもないようです。

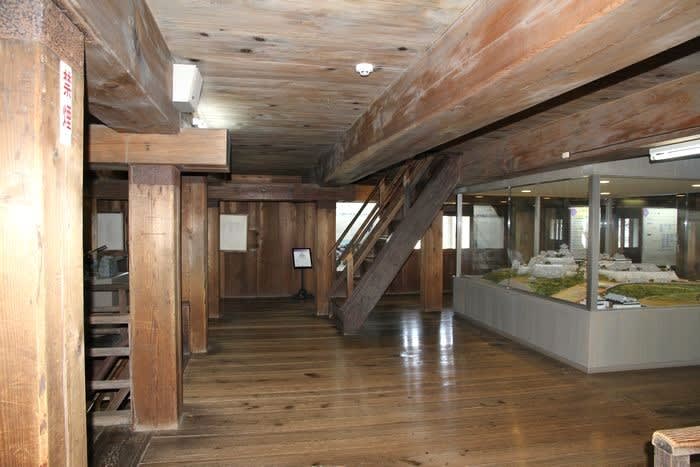

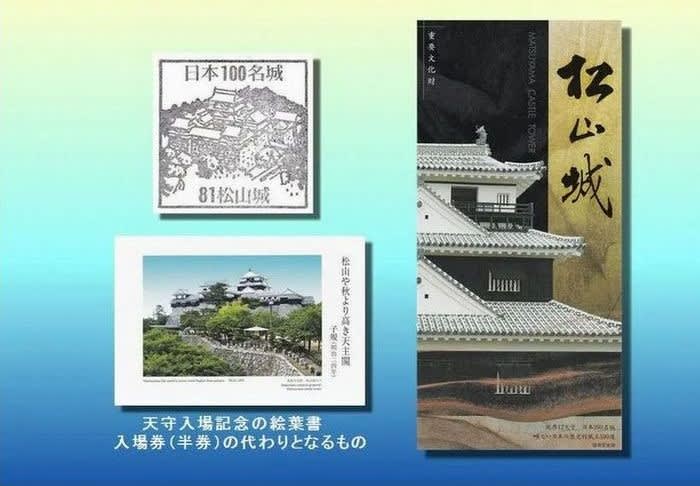

【 松山城 】 国指定史跡、重要文化財 愛媛県松山市 日本100名城 81 攻城日:2012(平成24)年8月7日

この日は猛暑で、何本ものペットボトルを空にしていました。上りはロープウェイを利用しましたが、帰りは二の丸跡(二の丸史跡庭園)を見て行こうと乾門から徒歩で

下って行ったのですが途中「ロープウェイ駅方面」の看板を見ましたのでその方向へと進んだ次第です。上り坂でしたが山のことですから下るだけでなく登ることもあろうと

ハーハーしながら登りました。しかし一向に下りになりません。これは山麓駅に向かっているのではなく山頂駅に向かっているのだと気付いた時には既にかなり

山頂方面に引き返していたわけです。登ってきた道を引き返し山麓を目指しましたがこの時は体力の限界に来ていたようで、手はパンパンに浮腫んでいましたし、

脚を上げるのさえも大儀になりこのままその場に倒れてしまおうかとすら思いましたが、そうもいかずどうにかこうにか山麓まで辿り着きました。

本来は城に関する話しを書くべきなのでしょうが、これが一番の(楽しくない)思い出となってしまいました。

【 宇和島城 】 国指定史跡、重要文化財 愛媛県宇和島市 日本100名城 83 攻城日:2012(平成24)年8月8日

宇和島城攻城の前月に南予地方を襲った豪雨はあちこちに被害をもたらしていたようです。宇和島城もやはり同様で土砂崩れが発生し、井戸丸方向ルートは閉鎖。更に登城道も

土砂崩れで仮設階段がパイプで組まれていたという状況でした。しかし、天守や立ち上がり門は無事でしたし、天守にも上がれたので井戸丸跡を見られなかったことは我慢しましょう。

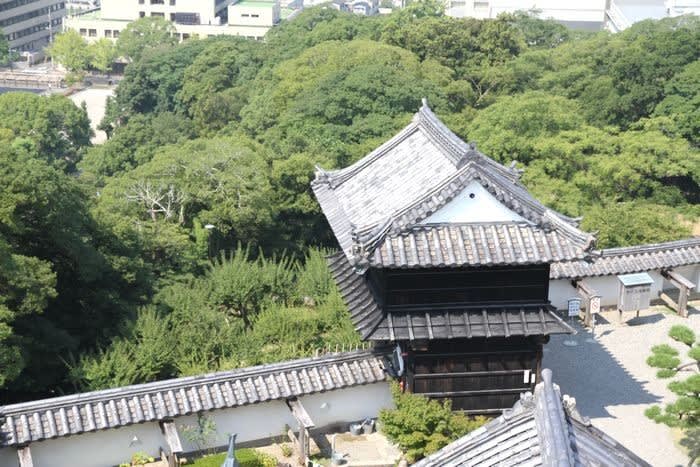

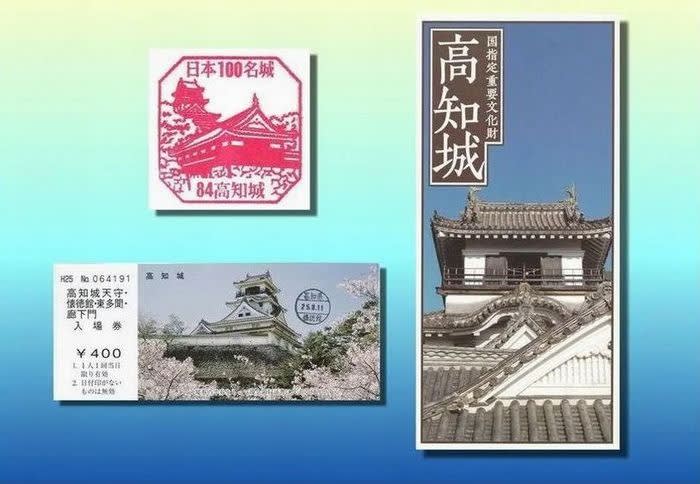

【 高知城 】 国指定史跡、重要文化財 高知県高知市 日本100名城 84 攻城日:2011(平成23)年8月8日

♪高知の城下へ来てみいや じんまもばんばもみな踊る の歌につられて2011年から5年連続で8月になると高知入りをしてきました。当然、高知城も5年連続で攻城しました。

天守まで上がったこともあれば、大手門手前で天守を眺めて終わりにしたりと色々ですが、どこの城が好きですかと訊かれれば「高知城」と答える自身です。

無論、ほかにも好きな城は沢山ありますが。いくら好きな城のひとつでも5年も行けば十分でしょう。

※ この記事を書いた時点では5年連続の状態でしたが、この後も行っていますので実際には6年連続になります。

]

]