毛呂山町大類地内を走る県道39号川越坂戸毛呂山線沿いに個人の方が建立した万葉句碑があるというこ

とをひょんなことから知りましたので、場所を特定して訪ねてみました。

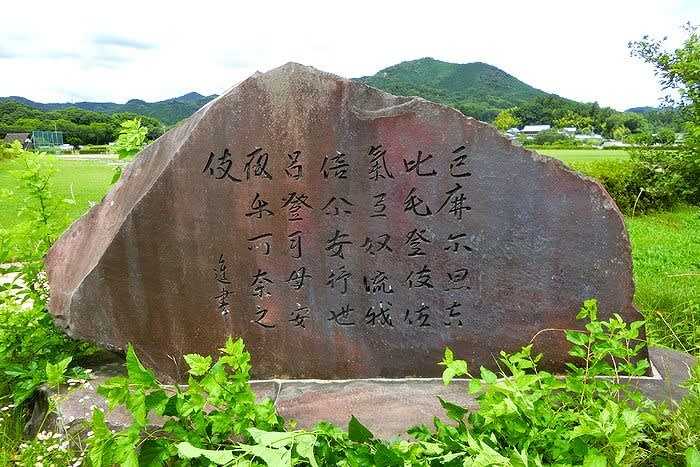

万 葉 歌 :萬葉集 巻十四東歌三三七八 「入間道の 大家が原の ・・・」

揮 毫 :小澤香秋

建 立 日 :平成5年11月嘉祥日

建 立 者 :新井安雄 (個人)

所 在 地 :入間郡毛呂山町大類

【碑文】 萬 葉 の 歌 碑

入間道のおほやが原のいはゐ蔓

引かばぬるぬる吾にな絶えそね

伊利麻治能於保屋我波良能伊波為都良

比可波奴流奴流和尓奈多要曽祢

読売歌壇十余首入選を喜びて建立 新 井 安 雄

還暦を迎えての幸せとして 仝 ふ み

平成癸酉五年霜月嘉祥日建之

狭山市 峯 小澤香秋書

石匠 助力 森 進謹刻

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

この歌碑にある歌は、萬葉集 巻十四東歌三三七八 にある

いりまじの おおやがはらの いわいづら

伊利麻治能 於保屋我波良能 伊波為都良

ひかばぬるぬる わになたえそね

比可波奴流奴流 和爾奈多要曾禰

《大意》「入間道のおほやが原のいわゐ蔓を 引けばぬるぬるとよってくるように あなたと私の仲を

絶やさないでください」

歌にある「大家が原」がどこかは不確かながら、入間地方のいくつかの市町が、我が町が「大家が原」発

祥の比定地と名乗っています。

これまでに越生町・日高市・狭山市・坂戸市の4カ所でこの歌の歌碑を確認しておりますが、建立者は当

該市町の教育委員会のものが3基、ロータリークラブが1基であり、これらは比較的知れ渡っているもの

の、ここ大類の歌碑は意外と知られていませんし、現に自身も数日前に知った次第ですし、個人の建立と

いう珍しいものです。

因みに、越生町には「大谷(おおや)」、日高市には「大谷沢(おおやざわ)」、狭山市には「入間(いるま)」、

坂戸市には「大家(おおや)」という場所(地名)があり、これらを根拠にしているようです。なお、毛呂

山町には「大谷木(おおやぎ)」という地名があります。

【碑陰】

歌碑建立に至る経緯、建立にあたってお世話になった方々への謝辞、家族のことなどが建立者の言葉が書

かれて(刻まれて)いますが、銘文はあえて転記しません。

歌碑の前を走っている道路が「埼玉県道39号川越坂戸毛呂山線」です。

散策日:令和6年(2024)11月1日(金)