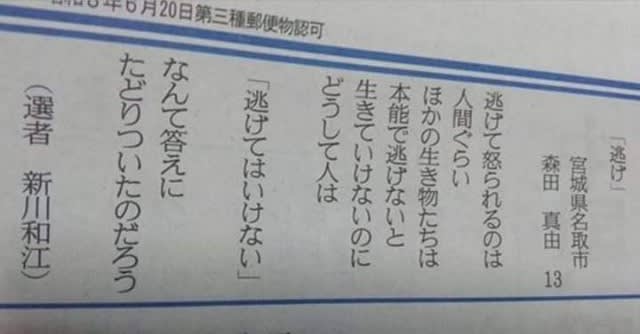

「なぜ、逃げてはいけないのか」 中学生の新聞投稿に目がとまった。

「動物は本能的に逃げて生き延びるのに、人間は逃げると怒られるのはなぜ?」という問いかけ・・・。 そんなことは、考えてもみなかったが、逃げるという行為には ネガティブ、後ろ向きなプレッシャーがあることは確かだな。児童期から思春期に入る子ども達には周囲からつきつけられる圧力であろうな。 この時期に、「立ち向かうか、逃げるか」の対処方法を学んでおかないと、大人になって困難にあった時に生き延びれなくなってしまうだろう・・。

同じ質問を面と向かってされたらどう答えるだろうか・・・。

結論は、「逃げてもいい」というか、自分の身を守ることは攻めだけではないということだと思うが、この文章を書いている子は、「逃げ場」がない、逃げることを許してくれる環境がまわりにない、と感じているのかな・・。 それは不幸なことだ。

というよりも、社会全体が逃げ場を用意していない、逃げた者は脱落者でなまけものだというレッテルを貼る傾向にあるのだと思う。 自分の心身を痛めるような状況からは逃げてもいいのだ、と教える必要があるだろう。

一方、がんばることも必要だ。私たちは、子ども達のココロの安心の領域を広げることを活動の大きな目標にしている。これは少しずつ、子どもが新しいことに挑戦する気持ちを広げてあげようという試みだ。いつもと違うことする、いつもと違う場所にゆく、いつもと違う人に出会わせてあげることでそれは育まれてゆく。それはちょっと勇気が必要なことでもあるが、その体験を達成すると、自信もつく。その体験は相手に反応を与えることもある、感動を与えることにもある、自分の為したことが、相手に影響を与えることに気づくことにもなる自己効力感を得ることにもつながり、さらにはそんなことができた自分を肯定することにもなってゆく。 自分の前にある困難を乗り越える力の源泉にもなるのだ。

こういった練習を子どもの頃にはたくさんした方がいい。 鬼ごっこや隠れんぼは、逃げ通せた、捕まえた、隠れられた、見つけたという単純な行為ではあるが、子どもの発達段階にはとても重要な遊びだと思う。

動物には知識を知恵としてゆく行動ができなから、弱者は強者から逃げることで命を守ることになる。しかし、人間は困難に立ち向かうために、知識や技術の獲得、そのうえでの知恵や技術の開発が可能な能力も有している。逃げるだけでない、命を守る方策も得ることができるのだ。 逃げるが立ち向かうかの選択もできるわけだ。 大人になるということは、その選択を自ら判断してよりよい方向に迎えるようになるということだと思う。

逃げてはいけないと詰め寄る大人だけに囲まれて生きる子どもは辛いね、不幸だね・・。

こう書いた、ココロの気持ちを表現した子には、まわりの大人は、ちゃんと寄り添ってあげないといけないね。