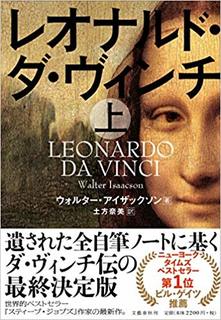

「スティーブ・ジョブズ」の作者ウォルター アイザックソンの新著。

興味深いのは、勿論、無数の膨大な関連資料や文献を参考にしているのだが、更に、残された7200枚のダ・ヴィンチ全自筆のメモや走り書きを読破して、ダ・ヴィンチの世界を描き切ったと言うことである。

ダ・ヴィンチの作品については、欧米の美術館を結構回っているので、作品や素描や鏡文字で書かれたメモなど観ているのだが、実際には、その何倍もの自筆メモを残していた筈だと言うから、知の宝庫なのであろう。

まず、私のレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画作品の行脚だが、一番最初に観たのは、フィラデルフィアへの留学時1973年に、ワシントンのナショナル・ギャラリーの「ジネーヴラ・デ・ベンチの肖像」。

そして、その翌年に、クリスマス休暇でヨーロッパに旅行して、パリのルーブルで、「モナ・リザ」「岩窟の聖母」「洗礼者聖ヨハネ」「聖アンナと聖母子」「ミラノの貴婦人の肖像」、イタリアのミラノで、「最後の晩餐」、フィレンツェのウフィツィ美術館で、「受胎告知」「東方三博士の礼拝(未完)」、バチカン美術館で、「聖ヒエロニムス」。

その後、ヨーロッパへの出張や旅行や在住で、ロンドンのナショナルギャラリーで、「岩窟の聖母」「聖アンナと聖母子(画稿・習作)」、ミュンヘンのアルテ・ピナコテークで、「カーネーションを持つ聖母」。その他にも、観たような気がするが、思い出せない。

今世紀に入って、ミラノのアンブロジアーナ図書館で、「音楽家の肖像」、ザンクトペテルブルグのエルミタージュ美術館で、「ブノアの聖母」「リッタの聖母」。

前述の絵画でも、ロンドンやパリなど、作品によっては、何回も何時間も観ているのもあり、実際に、20点弱しか残っていないと言うダ・ヴィンチの絵画の過半の実物を観たと言う強烈な印象が、この本の鑑賞に大いに役立ったのが嬉しい。

「モナ・リザ」などは、今では、堅牢な防弾ガラス製の大型のケースに収容されていて、それに人が多くて、中々、間近に鑑賞できないが、最初に観た時には、普通の額縁に収容されたモナリザが、ほんの数10センチ前に、布製のロープが渡されているだけで、顔を近づけて鑑賞できたし、人も殆ど居らず、写真も自由に撮れた。

もっと、幸運だったのは、ミラノのサンタ・マリア・デレ・グラツィエ聖堂修道院食堂の「最後の晩餐」で、廃屋のような薄暗い建物の中の修復前、修復中、修復なって完全な状態になった後、3回観ている。

修復後は、空調完備で、入場者が1回に20人程度と極めて少人数に絞られてしまって、中々、見るチャンスを得るのが難しくて、何度も、電話を入れて申し込んだが駄目だったのを、切羽詰まって事前にロンドンからホテルに頼み込んで家族3人分入場券を取ってもらった。

そして、これも幸運と言うべきか、ヨーロッパを離れる直前に、フランスのロワール河畔を車で走って、フランソワ1世が1516年に晩年のレオナルド・ダ・ヴィンチを招いて住まわせ,1519年に息を引き取ったクロ・リュセ城クルーの館を訪れて、ここで、半日を過ごして、ダ・ビンチの生涯に思いを馳せたことである。

ダ・ヴィンチが、最後まで持っていた「モナ・リザ」など多くのダ・ヴィンチ作品が、パリのルーブルにあるのは、このためである。

さて、冒頭、序章「絵も描けます」と言う章で、筆者が、ダ・ヴィンチについて、興味深い指摘をしているので、この点に触れて話を進めたい。

ダ・ヴィンチを何故描くのか。伝記作家として追い求めていたテーマ、「芸術と科学、人文学と技術と言った異なる領域を結び付ける能力こそが、イノベーション、イマジネーション、そして非凡なひらめきのカギとなる」と言うテーマを、彼ほど、体現する人物はいないからだ、と言う。

製品発表会のクライマックスで、リベラルアーツとテクノロジーの交差点を示す道路標識を見せたスティーブ・ジョブズは、ダ・ヴィンチをヒーローとして崇めており、「レオナルドは、芸術とテクノロジーの両方に美を見出し、二つを結びつける能力によって天才となった」と言っていると指摘している。

この考え方は、もっと広範な世界の歴史においても証明されており、異文化異文明の遭遇する文明の十字路において、世界からの芸術や技術、知が結集して生み出したメディチ・エフェクトによって、ルネサンスの華が開き、ダ・ヴィンチは、このルネサンスの土壌に開花した最も秀でたイノベーターだと言うことであろう。

レオナルド、コロンブス、グーテンベルクの生きた15世紀は、発明、探求、そして新たな技術が拡散する時代であって、今日とそっくりであり、当時も今も、芸術、科学、技術、人文学、そして想像力を融合させる能力が、クリエイティビティに欠かせないものである。

レオナルドは、非嫡出子で、同性愛者で、菜食主義者で、左利きで、注意散漫で、時には異端であったが、当時のフィレンツェは、これには寛容な社会であり、何よりも、レオナルドの止まるところを知らない好奇心や進取の気性は、与えられた知識を受け入れるだけではなく、積極的に疑問を抱くこと、更に、想像力を働かせてくれること、そして、あらゆる時代のはみ出し者や反逆者がそうであるように、人と違った発想をすること(Think Different)の重要性を教えてくれている。と言う。

この論点など、前著で展開していたスティーブ・ジョブズのイノベーション論の一面を彷彿とさせていて、非常に面白い。

著者が、ダ・ビンチを、イノベーターと捉えているところに、文明史や経営学と交差した新しい視点が息づいており、スティーブ・ジョブズへの卓越した分析が、この本にも生きていて秀逸であり、類書とは違った貴重な価値がある。

序章の「絵も描けます」と言うタイトルは、レオナルドが、フィレンツェを見限って、ミラノに移り住み、ルドヴィーコに宛てた求職の手紙に、軍事技術の専門家だとして自分を売りこみ、末尾に、ほんの序のように、「どんな絵でも描いてみせます」と書いてあったと言うことによる。

とにかく、レオナル・ド・ダヴィンチは、マルチタレントの芸術家であり、技術者だったと言うことであり、この本は、そのマルチ人間のルネサンスに生き抜いた波乱万丈の人生の軌跡をビビッドに活写していて、非常に面白い。

興味深いのは、勿論、無数の膨大な関連資料や文献を参考にしているのだが、更に、残された7200枚のダ・ヴィンチ全自筆のメモや走り書きを読破して、ダ・ヴィンチの世界を描き切ったと言うことである。

ダ・ヴィンチの作品については、欧米の美術館を結構回っているので、作品や素描や鏡文字で書かれたメモなど観ているのだが、実際には、その何倍もの自筆メモを残していた筈だと言うから、知の宝庫なのであろう。

まず、私のレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画作品の行脚だが、一番最初に観たのは、フィラデルフィアへの留学時1973年に、ワシントンのナショナル・ギャラリーの「ジネーヴラ・デ・ベンチの肖像」。

そして、その翌年に、クリスマス休暇でヨーロッパに旅行して、パリのルーブルで、「モナ・リザ」「岩窟の聖母」「洗礼者聖ヨハネ」「聖アンナと聖母子」「ミラノの貴婦人の肖像」、イタリアのミラノで、「最後の晩餐」、フィレンツェのウフィツィ美術館で、「受胎告知」「東方三博士の礼拝(未完)」、バチカン美術館で、「聖ヒエロニムス」。

その後、ヨーロッパへの出張や旅行や在住で、ロンドンのナショナルギャラリーで、「岩窟の聖母」「聖アンナと聖母子(画稿・習作)」、ミュンヘンのアルテ・ピナコテークで、「カーネーションを持つ聖母」。その他にも、観たような気がするが、思い出せない。

今世紀に入って、ミラノのアンブロジアーナ図書館で、「音楽家の肖像」、ザンクトペテルブルグのエルミタージュ美術館で、「ブノアの聖母」「リッタの聖母」。

前述の絵画でも、ロンドンやパリなど、作品によっては、何回も何時間も観ているのもあり、実際に、20点弱しか残っていないと言うダ・ヴィンチの絵画の過半の実物を観たと言う強烈な印象が、この本の鑑賞に大いに役立ったのが嬉しい。

「モナ・リザ」などは、今では、堅牢な防弾ガラス製の大型のケースに収容されていて、それに人が多くて、中々、間近に鑑賞できないが、最初に観た時には、普通の額縁に収容されたモナリザが、ほんの数10センチ前に、布製のロープが渡されているだけで、顔を近づけて鑑賞できたし、人も殆ど居らず、写真も自由に撮れた。

もっと、幸運だったのは、ミラノのサンタ・マリア・デレ・グラツィエ聖堂修道院食堂の「最後の晩餐」で、廃屋のような薄暗い建物の中の修復前、修復中、修復なって完全な状態になった後、3回観ている。

修復後は、空調完備で、入場者が1回に20人程度と極めて少人数に絞られてしまって、中々、見るチャンスを得るのが難しくて、何度も、電話を入れて申し込んだが駄目だったのを、切羽詰まって事前にロンドンからホテルに頼み込んで家族3人分入場券を取ってもらった。

そして、これも幸運と言うべきか、ヨーロッパを離れる直前に、フランスのロワール河畔を車で走って、フランソワ1世が1516年に晩年のレオナルド・ダ・ヴィンチを招いて住まわせ,1519年に息を引き取ったクロ・リュセ城クルーの館を訪れて、ここで、半日を過ごして、ダ・ビンチの生涯に思いを馳せたことである。

ダ・ヴィンチが、最後まで持っていた「モナ・リザ」など多くのダ・ヴィンチ作品が、パリのルーブルにあるのは、このためである。

さて、冒頭、序章「絵も描けます」と言う章で、筆者が、ダ・ヴィンチについて、興味深い指摘をしているので、この点に触れて話を進めたい。

ダ・ヴィンチを何故描くのか。伝記作家として追い求めていたテーマ、「芸術と科学、人文学と技術と言った異なる領域を結び付ける能力こそが、イノベーション、イマジネーション、そして非凡なひらめきのカギとなる」と言うテーマを、彼ほど、体現する人物はいないからだ、と言う。

製品発表会のクライマックスで、リベラルアーツとテクノロジーの交差点を示す道路標識を見せたスティーブ・ジョブズは、ダ・ヴィンチをヒーローとして崇めており、「レオナルドは、芸術とテクノロジーの両方に美を見出し、二つを結びつける能力によって天才となった」と言っていると指摘している。

この考え方は、もっと広範な世界の歴史においても証明されており、異文化異文明の遭遇する文明の十字路において、世界からの芸術や技術、知が結集して生み出したメディチ・エフェクトによって、ルネサンスの華が開き、ダ・ヴィンチは、このルネサンスの土壌に開花した最も秀でたイノベーターだと言うことであろう。

レオナルド、コロンブス、グーテンベルクの生きた15世紀は、発明、探求、そして新たな技術が拡散する時代であって、今日とそっくりであり、当時も今も、芸術、科学、技術、人文学、そして想像力を融合させる能力が、クリエイティビティに欠かせないものである。

レオナルドは、非嫡出子で、同性愛者で、菜食主義者で、左利きで、注意散漫で、時には異端であったが、当時のフィレンツェは、これには寛容な社会であり、何よりも、レオナルドの止まるところを知らない好奇心や進取の気性は、与えられた知識を受け入れるだけではなく、積極的に疑問を抱くこと、更に、想像力を働かせてくれること、そして、あらゆる時代のはみ出し者や反逆者がそうであるように、人と違った発想をすること(Think Different)の重要性を教えてくれている。と言う。

この論点など、前著で展開していたスティーブ・ジョブズのイノベーション論の一面を彷彿とさせていて、非常に面白い。

著者が、ダ・ビンチを、イノベーターと捉えているところに、文明史や経営学と交差した新しい視点が息づいており、スティーブ・ジョブズへの卓越した分析が、この本にも生きていて秀逸であり、類書とは違った貴重な価値がある。

序章の「絵も描けます」と言うタイトルは、レオナルドが、フィレンツェを見限って、ミラノに移り住み、ルドヴィーコに宛てた求職の手紙に、軍事技術の専門家だとして自分を売りこみ、末尾に、ほんの序のように、「どんな絵でも描いてみせます」と書いてあったと言うことによる。

とにかく、レオナル・ド・ダヴィンチは、マルチタレントの芸術家であり、技術者だったと言うことであり、この本は、そのマルチ人間のルネサンスに生き抜いた波乱万丈の人生の軌跡をビビッドに活写していて、非常に面白い。