山本夏彦著『日常茶飯事』『茶の間の正義』。山本夏彦氏のエッセイ集。

少しだけ抜粋してみます。

〔 私はかげで、あるいは面とむかって、へそ曲りだと言われることがある。へそ曲りとは、つむじ曲りのことである。

私はへそ曲りという言葉を認めない。それは由緒正しい言葉ではないと、一人ぎめにきめて用いない。

いくら私が用いなくても、皆さん用いて、今ではつむじ曲りと言う人の方が稀だとは、承知している。だから、わざと使わない。

一国の言語は、抵抗がなければ、どこまで堕落するかもしれなものである。

私はつけ火と言って放火と言わない、ちか目と言って近眼と言わない、フィクション(虚構)を作り話、または絵そらごと、スポンサーをひもと訳して、これがわが語彙だと書いたことがあるが、語彙には選択と抵抗がなければならない。

抵抗のない「豊富な語彙」なんぞ、にせの豊富だと私は思っている。その議論は改めて披露するとして、ここはへそに返る。

私はいくつかのへそを、注目したことがある。それは、注目に値しないものであった。傷跡のように、深くへこんだものがある。開いてむきだしになったものがある。

露出したものは、貝のむきみに似ている。私はしばらく正視して、やがて顔をそむけた。

それが曲がっているか否か、どうして分ろう。第一、へそに正しい天地・左右があるだろうか。よしんばあっても、誰かへその天地を知らんと思ったのである。

むろん男子のそれではない、妙齢の女子のである。

私は女性崇拝で、寝てもさめても思いつめ…(以下略) 〕

〔 私のつむじは、曲るべくして曲っているのである。こんな世の中に生まれて、生きて、これを礼賛せよ、謳歌せよと言われても、私はことわる。少年のころから、私はことわり続けてきた。

私は何事にも逆らって、しかも「何でも反対党」とは相違する。相違しなければ、それはわが沽券にかかわる。

何でも反対党は、あらかじめ反対することが分っていて、その通り反対するのだから、首ふり人形みたいなものだ。あんなものを、つむじ曲りの仲間にいれてやるわけにはいかない。…(以下略) 〕

(「つむじ曲り」 中公文庫『日常茶飯事』)

僕が山本夏彦氏のエッセイ集を読んだのは80年代です。文章が面白いんですね。キレがあって、コクがあって、苦みがあって、読みやすい。

「へそ曲り」と「つむじ曲り」で、こんなには語れないですよ、ふつう。

この山本夏彦の本、将棋棋士の芹沢博文さんが、自身のエッセイの中で薦めていたので若いときに読んだのです。

芹沢博文(せりざわひろぶみ、将棋棋士)、1936年生まれ、高柳敏夫門下、静岡県沼津市出身。

中原誠十六世名人の11歳年上の兄弟子で、10代の中原少年の将棋の稽古相手になった人物です。

芹沢さんが、TV番組の『アイアイゲーム』にレギュラー出演されていたのは70年代だったでしょうか。山城新吾司会のあの『アイアイゲーム』はちょっと画期的な番組で、それまでのクイズ番組といえばみな真面目に「正解」を競っていたのに、現代のようにわざと間違えて番組を面白くする、いまではバラエティ番組の常識である「ボケる」ということを、最初に取り入れたのがあの番組ではないかと思います。

山城新吾さんがクイズの問題を振る時に、「××」というのを「チョメチョメ」と読んでいたので、その番組に出ている芹沢八段のことは「チョメチョメ八段」と呼ばれたりしたのでした。(高見知佳とかクロード・チアリとか、懐かしいですね。)

僕は80年代、芹沢さんのエッセイはよく読みました。本を買ったり、雑誌を立ち読みしたり。

しかし数か月前ですが、図書館で芹沢博文のエッセイ集があったので手に取ったのですが、今読んでみると、“ひどい”内容でしたね~。

どう“ひどい”かと言いますと、とにかく他人の悪口を言う、そういうエッセイでした。その悪口の根拠もうすい。ほとんど空想。一度も面識のない芸能人について、ちょっとTVで見た印象だけで、こういう人間はダメだ、出世しない、売れない、というようなことを羅列する、そういうエッセイでした。「毒舌」ということで、需要があったんでしょうね。どんどん書いてくれ、と頼まれたのかな。

ああいう文章を当時面白がって読んでいた自分は、若かったなあ、感覚がおかしかったなあ、とその時は思った次第。

後日また別のエッセイ集を見てみたら、そっちはひどくはなかったんですが。

将棋棋士、芹沢博文は1936年生まれ、加藤一二三よりも4つ年上。

19歳でプロ棋士(四段)になり、最初の年度は停滞したが、次年度からは順位戦をノンストップで駆け上がり、A級棋士となった。ところがそこで本人いわく「才能を過信して遊んでしまって名人になりそこねた」らしいのです。A級を2期続けた後は、ほとんどずっとB1クラスに在籍していた。

芹沢さんのあのエッセイの文章の“ひどさ”は、自分の将棋の「才能」を、うまく育てて花開かせることのできなかった悔しさからくる心の“荒れ”なのかなあと、僕は今感じます。

芹沢チョメチョメ八段の将棋を紹介しましょう。

実はプロの将棋で「最長手数の対局」というのが、どうやら、1969年の「芹沢博文‐原田泰夫戦」らしいんですな。(ホントかどうかよくは知らないが、ネット内ではそうなっていました。)

その棋譜をちょっと調べてみた。1968年度の順位戦(B1)。

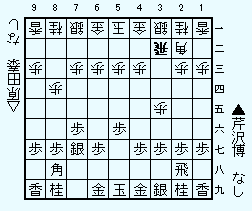

芹沢博文‐原田泰夫

芹沢博文‐原田泰夫

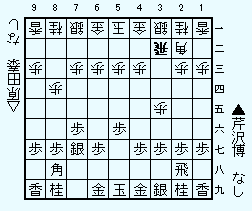

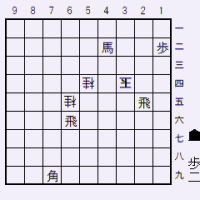

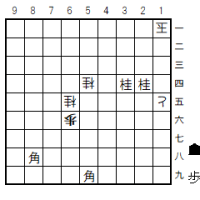

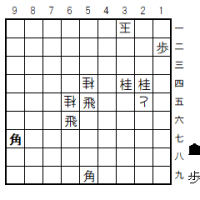

後手原田泰夫(近藤正和の師匠)の「陽動振り飛車」。(矢倉のオープニングから、振り飛車に変化する指し方)

先手の芹沢も、ならば、と5八飛。相振り飛車に。

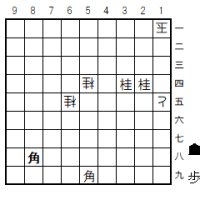

これは先手が勝つでしょう、という感じ。しかし危ういところもある。すでに秒読みで、手数は165手。

先手は油断してはいけない。

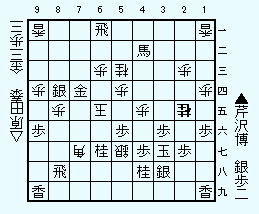

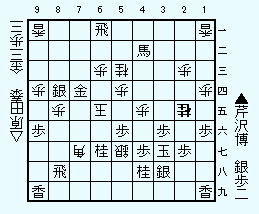

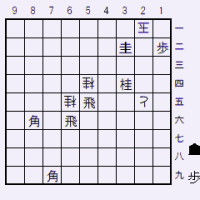

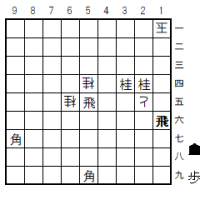

油断したみたいだ。2五桂から、原田の攻め。

2五桂、2六玉、4四角成、3五歩、4八銀不成(桂馬を取った)、同飛、3四桂、3六玉、5六玉。

5六玉は198手目。

5八銀、6六玉、6三飛成、7七玉、5三馬、同馬、同飛成、5九角…

後手、ついに「入玉」か?

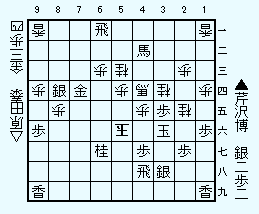

芹沢はそれでも原田玉を捕まえようとする。原田も踏ん張る。

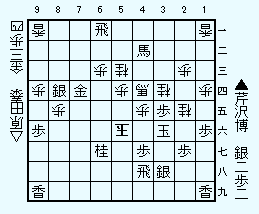

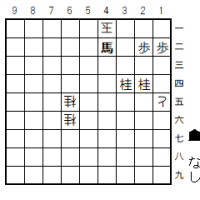

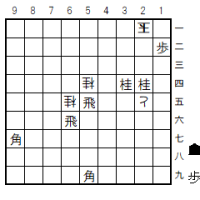

ここで先手の芹沢、攻めるのは無理とあきらめて、6八金。以下、9五歩に、3四歩。先手も「入玉」をめざす。6八金は243手目。

ここからあと約150手続くのである。

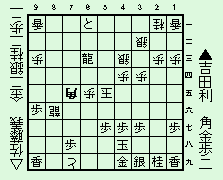

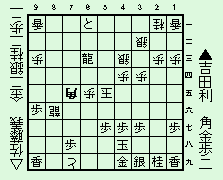

投了図

投了図

原田、投了。 総手数389手。

お互いに入玉して相手玉は攻められなくなったが、「入玉規定」により、先手芹沢の勝ちとなる。あと一枚、原田が駒を確保できていたら、「引き分け」になったところだった。

しかしあれですね、こういう記録史に刻まれるような将棋の対局者として名を残すというのは、やはり名棋士に違いありません。しかも勝利者として。

記録係は誰だったのでしょう。ご苦労様でした。(棋譜は手書きで五枚、でしたっけ?)

次は河口俊彦(芹沢の友人だった)の『対局日誌』に書いてあったネタ。

吉田利勝‐佐藤義則

吉田利勝‐佐藤義則

佐藤義則は芹沢博文の弟子で、芹沢さんより12歳下で、この対局時は23歳。

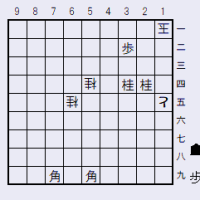

後手の佐藤が優勢だったが、図の7五角がポカ。7七角から3手詰めの「トン死」。

この対局日は、1983年2月8日。佐藤義則がトン死負けしたのは午後4時。

同じ日に対局していた芹沢博文は、弟子の「トン死」を、ばかなやつだと笑った。

佐藤大五郎‐芹沢博文

佐藤大五郎‐芹沢博文

芹沢の相手は佐藤大五郎。「マキ割り流」などという豪快なネーミングをつけられた棋士で、佐藤大五郎が将棋の本を出すと、よく売れた。「大五郎」の名前が良かったらしい。

その将棋の終盤。後手芹沢博文が入玉できれば勝ち、という将棋。

図で、先手佐藤大五郎の7六桂の王手に、後手の芹沢は9五桂と逃げた。

その瞬間、「トン死だ!」と佐藤は叫んだらしい。

6二角成以下の「トン死」である。

芹沢は、弟子の佐藤義則の「トン死」を笑った三時間後に、自身も「トン死」してしまったのである。

「うっかり他人を笑うもんじゃないと思った」と芹沢。

佐藤義則八段は、いまだ現役棋士で、勤続43年目です。(これも立派だが、加藤一二三さんは来年でプロ棋士現役60年をむかえる。)

それにしても、将棋界における「佐藤姓」の多さよ。過去には、佐藤健伍さん、佐藤豊さん、佐藤正平さんもいた。

ちょっと記録を眺めて見ました。

プロ棋士デビュー(四段)から、順位戦ピラミッドを、C2→C1→B2→B1→Aと昇級してA級棋士になり、A級リーグで1位になると名人挑戦権がつかめます。

そのプロになって、C2からAまでをノンストップで昇級した棋士が二人いて、それが加藤一二三と中原誠。初A級の時の年齢は加藤さんが19歳、中原さんが23歳。

谷川浩司は初年度の1年だけ昇級できず(それでも8勝2敗)、しかし後はノンストップでA級(20歳)になり、その勢いで名人にまで駆け上がった。

芹沢博文も谷川と同じく1年だけ足踏みしてその後連続昇級で、25歳でA級入り。

「A級棋士」というのは、この世界で“超一流”の勲章をもらったようなものですから、若い年齢でそうなれば、「天狗」になっても仕方がないとは思う。人情的にはそう思うけれども、そこで天狗になってしまうのはその程度の「器」ということなんでしょうね。将棋というのは結局は、細心さ、謙虚さが必要なゲームですので、豪快なだけだと才能が無意味になってしまうんですね。

A級からB1級へと降級が決まった日(4勝6敗で降級)、芹沢博文は、「おれはもう名人に成れないのか」と酒場で泣いたそうです。

まあ、A級棋士になって「おれは天才だ」と勘違いするような人生など、後で思えば本人は恥ずかしいでしょうが、一般人からみればそれもうらやましい経験ですね。

才能があってもなくても、生きることは大変です。

まったく関係ないが、芹沢博文を一字換えると「芹沢博士」となる。

映画『ゴジラ』で、初代ゴジラを退治した「オキシジェン・デストロイヤー」を発明した片目の青年博士だ。

また、怪獣ゴジラのデザインを考えたのは渡辺明という人らしい。

〔 この二十年来、欠乏してもいないビタミンを飲む流行に、ポッカレモンは乗じたにすぎない。すでにその発想が迷信につけこむにあるなら、だまされたもないものだ。これにだまされる位なら、死ぬまでその時代の迷信にだまされるだろう。

だまされた男女がいるから、だます男女がいるのである。ビタミンはその息のながいものだ。根底がいかさまなら、枝葉もいかさまにきまっている。小ビンと中ビンにはふくまれているビタミンを(高価でもないビタミンを)、大ビンだけに惜しんだ料簡は、誰にもわからない。たぶん、うっかり入れ忘れたのだろう。してみればメーカーは、はじめからビタミンなんか信じていなかったと察しられ、いっそ私にはユーモアが感じられるのである。

飲んでよし、あびてよいポッカレモンは、正体不明の清涼飲料水である。その発売元は無名の存在である。怪しい商品と無名の会社が、一挙に売出すには日ごと夜ごとテレビに出るに限る。テレビはそのためにある。品物ばかりではない。タレントと呼ばれる芸人たちもそうである。テレビに出ていたから信用した、と言えば通る世の中である。

テレビもまたあざむくかと、これによってこりるがいいが、善男善女はこりはしない。そのつど電話して、「非」は他人にあって、断じて自分にないから、永遠にこりる気づかいないのである。

こりなければ、再び三たびだまされる。なんどだまされても、非は彼にあって我になければ、とがめていい気分にはなれようとも、経験が経験にならない。他人の経験はおろか、せっかくの自分の経験も経験にならない。 〕

(「ポッカレモン」 山本夏彦 中公文庫『茶の間の正義』 一部抜粋)

少しだけ抜粋してみます。

〔 私はかげで、あるいは面とむかって、へそ曲りだと言われることがある。へそ曲りとは、つむじ曲りのことである。

私はへそ曲りという言葉を認めない。それは由緒正しい言葉ではないと、一人ぎめにきめて用いない。

いくら私が用いなくても、皆さん用いて、今ではつむじ曲りと言う人の方が稀だとは、承知している。だから、わざと使わない。

一国の言語は、抵抗がなければ、どこまで堕落するかもしれなものである。

私はつけ火と言って放火と言わない、ちか目と言って近眼と言わない、フィクション(虚構)を作り話、または絵そらごと、スポンサーをひもと訳して、これがわが語彙だと書いたことがあるが、語彙には選択と抵抗がなければならない。

抵抗のない「豊富な語彙」なんぞ、にせの豊富だと私は思っている。その議論は改めて披露するとして、ここはへそに返る。

私はいくつかのへそを、注目したことがある。それは、注目に値しないものであった。傷跡のように、深くへこんだものがある。開いてむきだしになったものがある。

露出したものは、貝のむきみに似ている。私はしばらく正視して、やがて顔をそむけた。

それが曲がっているか否か、どうして分ろう。第一、へそに正しい天地・左右があるだろうか。よしんばあっても、誰かへその天地を知らんと思ったのである。

むろん男子のそれではない、妙齢の女子のである。

私は女性崇拝で、寝てもさめても思いつめ…(以下略) 〕

〔 私のつむじは、曲るべくして曲っているのである。こんな世の中に生まれて、生きて、これを礼賛せよ、謳歌せよと言われても、私はことわる。少年のころから、私はことわり続けてきた。

私は何事にも逆らって、しかも「何でも反対党」とは相違する。相違しなければ、それはわが沽券にかかわる。

何でも反対党は、あらかじめ反対することが分っていて、その通り反対するのだから、首ふり人形みたいなものだ。あんなものを、つむじ曲りの仲間にいれてやるわけにはいかない。…(以下略) 〕

(「つむじ曲り」 中公文庫『日常茶飯事』)

僕が山本夏彦氏のエッセイ集を読んだのは80年代です。文章が面白いんですね。キレがあって、コクがあって、苦みがあって、読みやすい。

「へそ曲り」と「つむじ曲り」で、こんなには語れないですよ、ふつう。

この山本夏彦の本、将棋棋士の芹沢博文さんが、自身のエッセイの中で薦めていたので若いときに読んだのです。

芹沢博文(せりざわひろぶみ、将棋棋士)、1936年生まれ、高柳敏夫門下、静岡県沼津市出身。

中原誠十六世名人の11歳年上の兄弟子で、10代の中原少年の将棋の稽古相手になった人物です。

芹沢さんが、TV番組の『アイアイゲーム』にレギュラー出演されていたのは70年代だったでしょうか。山城新吾司会のあの『アイアイゲーム』はちょっと画期的な番組で、それまでのクイズ番組といえばみな真面目に「正解」を競っていたのに、現代のようにわざと間違えて番組を面白くする、いまではバラエティ番組の常識である「ボケる」ということを、最初に取り入れたのがあの番組ではないかと思います。

山城新吾さんがクイズの問題を振る時に、「××」というのを「チョメチョメ」と読んでいたので、その番組に出ている芹沢八段のことは「チョメチョメ八段」と呼ばれたりしたのでした。(高見知佳とかクロード・チアリとか、懐かしいですね。)

僕は80年代、芹沢さんのエッセイはよく読みました。本を買ったり、雑誌を立ち読みしたり。

しかし数か月前ですが、図書館で芹沢博文のエッセイ集があったので手に取ったのですが、今読んでみると、“ひどい”内容でしたね~。

どう“ひどい”かと言いますと、とにかく他人の悪口を言う、そういうエッセイでした。その悪口の根拠もうすい。ほとんど空想。一度も面識のない芸能人について、ちょっとTVで見た印象だけで、こういう人間はダメだ、出世しない、売れない、というようなことを羅列する、そういうエッセイでした。「毒舌」ということで、需要があったんでしょうね。どんどん書いてくれ、と頼まれたのかな。

ああいう文章を当時面白がって読んでいた自分は、若かったなあ、感覚がおかしかったなあ、とその時は思った次第。

後日また別のエッセイ集を見てみたら、そっちはひどくはなかったんですが。

将棋棋士、芹沢博文は1936年生まれ、加藤一二三よりも4つ年上。

19歳でプロ棋士(四段)になり、最初の年度は停滞したが、次年度からは順位戦をノンストップで駆け上がり、A級棋士となった。ところがそこで本人いわく「才能を過信して遊んでしまって名人になりそこねた」らしいのです。A級を2期続けた後は、ほとんどずっとB1クラスに在籍していた。

芹沢さんのあのエッセイの文章の“ひどさ”は、自分の将棋の「才能」を、うまく育てて花開かせることのできなかった悔しさからくる心の“荒れ”なのかなあと、僕は今感じます。

芹沢チョメチョメ八段の将棋を紹介しましょう。

実はプロの将棋で「最長手数の対局」というのが、どうやら、1969年の「芹沢博文‐原田泰夫戦」らしいんですな。(ホントかどうかよくは知らないが、ネット内ではそうなっていました。)

その棋譜をちょっと調べてみた。1968年度の順位戦(B1)。

芹沢博文‐原田泰夫

芹沢博文‐原田泰夫 後手原田泰夫(近藤正和の師匠)の「陽動振り飛車」。(矢倉のオープニングから、振り飛車に変化する指し方)

先手の芹沢も、ならば、と5八飛。相振り飛車に。

これは先手が勝つでしょう、という感じ。しかし危ういところもある。すでに秒読みで、手数は165手。

先手は油断してはいけない。

油断したみたいだ。2五桂から、原田の攻め。

2五桂、2六玉、4四角成、3五歩、4八銀不成(桂馬を取った)、同飛、3四桂、3六玉、5六玉。

5六玉は198手目。

5八銀、6六玉、6三飛成、7七玉、5三馬、同馬、同飛成、5九角…

後手、ついに「入玉」か?

芹沢はそれでも原田玉を捕まえようとする。原田も踏ん張る。

ここで先手の芹沢、攻めるのは無理とあきらめて、6八金。以下、9五歩に、3四歩。先手も「入玉」をめざす。6八金は243手目。

ここからあと約150手続くのである。

投了図

投了図原田、投了。 総手数389手。

お互いに入玉して相手玉は攻められなくなったが、「入玉規定」により、先手芹沢の勝ちとなる。あと一枚、原田が駒を確保できていたら、「引き分け」になったところだった。

しかしあれですね、こういう記録史に刻まれるような将棋の対局者として名を残すというのは、やはり名棋士に違いありません。しかも勝利者として。

記録係は誰だったのでしょう。ご苦労様でした。(棋譜は手書きで五枚、でしたっけ?)

次は河口俊彦(芹沢の友人だった)の『対局日誌』に書いてあったネタ。

吉田利勝‐佐藤義則

吉田利勝‐佐藤義則佐藤義則は芹沢博文の弟子で、芹沢さんより12歳下で、この対局時は23歳。

後手の佐藤が優勢だったが、図の7五角がポカ。7七角から3手詰めの「トン死」。

この対局日は、1983年2月8日。佐藤義則がトン死負けしたのは午後4時。

同じ日に対局していた芹沢博文は、弟子の「トン死」を、ばかなやつだと笑った。

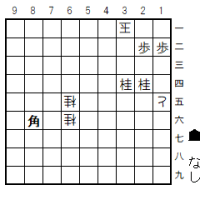

佐藤大五郎‐芹沢博文

佐藤大五郎‐芹沢博文芹沢の相手は佐藤大五郎。「マキ割り流」などという豪快なネーミングをつけられた棋士で、佐藤大五郎が将棋の本を出すと、よく売れた。「大五郎」の名前が良かったらしい。

その将棋の終盤。後手芹沢博文が入玉できれば勝ち、という将棋。

図で、先手佐藤大五郎の7六桂の王手に、後手の芹沢は9五桂と逃げた。

その瞬間、「トン死だ!」と佐藤は叫んだらしい。

6二角成以下の「トン死」である。

芹沢は、弟子の佐藤義則の「トン死」を笑った三時間後に、自身も「トン死」してしまったのである。

「うっかり他人を笑うもんじゃないと思った」と芹沢。

佐藤義則八段は、いまだ現役棋士で、勤続43年目です。(これも立派だが、加藤一二三さんは来年でプロ棋士現役60年をむかえる。)

それにしても、将棋界における「佐藤姓」の多さよ。過去には、佐藤健伍さん、佐藤豊さん、佐藤正平さんもいた。

ちょっと記録を眺めて見ました。

プロ棋士デビュー(四段)から、順位戦ピラミッドを、C2→C1→B2→B1→Aと昇級してA級棋士になり、A級リーグで1位になると名人挑戦権がつかめます。

そのプロになって、C2からAまでをノンストップで昇級した棋士が二人いて、それが加藤一二三と中原誠。初A級の時の年齢は加藤さんが19歳、中原さんが23歳。

谷川浩司は初年度の1年だけ昇級できず(それでも8勝2敗)、しかし後はノンストップでA級(20歳)になり、その勢いで名人にまで駆け上がった。

芹沢博文も谷川と同じく1年だけ足踏みしてその後連続昇級で、25歳でA級入り。

「A級棋士」というのは、この世界で“超一流”の勲章をもらったようなものですから、若い年齢でそうなれば、「天狗」になっても仕方がないとは思う。人情的にはそう思うけれども、そこで天狗になってしまうのはその程度の「器」ということなんでしょうね。将棋というのは結局は、細心さ、謙虚さが必要なゲームですので、豪快なだけだと才能が無意味になってしまうんですね。

A級からB1級へと降級が決まった日(4勝6敗で降級)、芹沢博文は、「おれはもう名人に成れないのか」と酒場で泣いたそうです。

まあ、A級棋士になって「おれは天才だ」と勘違いするような人生など、後で思えば本人は恥ずかしいでしょうが、一般人からみればそれもうらやましい経験ですね。

才能があってもなくても、生きることは大変です。

まったく関係ないが、芹沢博文を一字換えると「芹沢博士」となる。

映画『ゴジラ』で、初代ゴジラを退治した「オキシジェン・デストロイヤー」を発明した片目の青年博士だ。

また、怪獣ゴジラのデザインを考えたのは渡辺明という人らしい。

〔 この二十年来、欠乏してもいないビタミンを飲む流行に、ポッカレモンは乗じたにすぎない。すでにその発想が迷信につけこむにあるなら、だまされたもないものだ。これにだまされる位なら、死ぬまでその時代の迷信にだまされるだろう。

だまされた男女がいるから、だます男女がいるのである。ビタミンはその息のながいものだ。根底がいかさまなら、枝葉もいかさまにきまっている。小ビンと中ビンにはふくまれているビタミンを(高価でもないビタミンを)、大ビンだけに惜しんだ料簡は、誰にもわからない。たぶん、うっかり入れ忘れたのだろう。してみればメーカーは、はじめからビタミンなんか信じていなかったと察しられ、いっそ私にはユーモアが感じられるのである。

飲んでよし、あびてよいポッカレモンは、正体不明の清涼飲料水である。その発売元は無名の存在である。怪しい商品と無名の会社が、一挙に売出すには日ごと夜ごとテレビに出るに限る。テレビはそのためにある。品物ばかりではない。タレントと呼ばれる芸人たちもそうである。テレビに出ていたから信用した、と言えば通る世の中である。

テレビもまたあざむくかと、これによってこりるがいいが、善男善女はこりはしない。そのつど電話して、「非」は他人にあって、断じて自分にないから、永遠にこりる気づかいないのである。

こりなければ、再び三たびだまされる。なんどだまされても、非は彼にあって我になければ、とがめていい気分にはなれようとも、経験が経験にならない。他人の経験はおろか、せっかくの自分の経験も経験にならない。 〕

(「ポッカレモン」 山本夏彦 中公文庫『茶の間の正義』 一部抜粋)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます