1968・8 白山別山平にて白山を 今を想像できない?からいいか。。

50年以上前では了解は・・。

50年以上前では了解は・・。

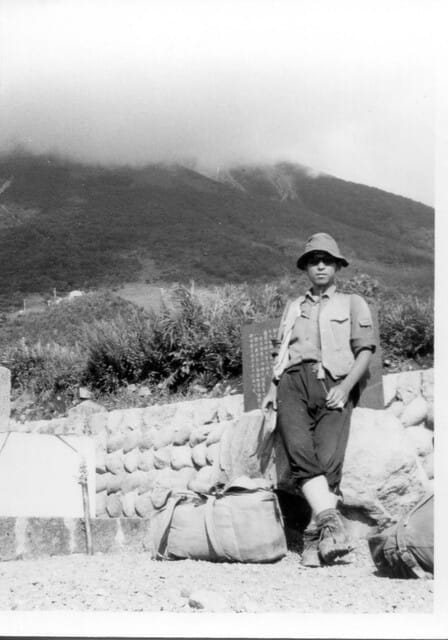

1969・8 伯耆大山集結。

1969・8 伯耆大山集結。

1969・11 リーダー合宿?

1969・11 リーダー合宿?

阿蘇鍋の平?

阿蘇鍋の平?

1983・8 ニセコ

1983・8 ニセコ

1984・8 大雪永山岳

1984・8 大雪永山岳

1986・8 1日目大雪黒岳避難小屋、2日目白雲避難小屋、3日目緑岳より高原温泉へ

2002・8 ツムラウシ山  ひさご沼

ひさご沼

2006・9 槍ヶ岳縦走 以後ブログにて掲載。

以後ブログにて掲載。

さて中国共産党、国民の幸福度より党の繁栄を優先していくのか?中国の人々は共産党の奴隷にいつまで甘んじるのか?

そして民主主義に守られた人々は自己の安全安心がこれからも続いていくと思うのか?未来に何が待ち受けているのか?

コメントを見てみましょう。

毎日新聞 2022/10/18 東京朝刊 朝刊政治面 社説

中国党大会の習演説 内向きの「強国」に危うさ

自国の強さを追い求めるだけで、国民の間に広がる閉塞(へいそく)感を打破できるのだろうか。

5年に1度の中国共産党大会が開幕した。党トップとして異例の3期目入りが確実視される習近平国家主席が、活動報告の演説で強国路線の継続を打ち出した。

世界をリードする「社会主義現代化強国」の建設は、前回大会で自ら掲げた長期戦略である。

しかし、その後の5年間で、中国を取り巻く環境は一変した。

米国との対立が激化し、日本を含む周辺国との摩擦が絶えない。新疆ウイグル自治区などの人権問題やロシアのウクライナ侵攻を巡って、欧州との溝も深まった。

国内に目を移すと、経済の失速が覆い隠せない状態だ。厳しい行動制限で感染拡大を抑え込む「ゼロコロナ」政策が消費の低迷や雇用の悪化という副作用を招いた。

開幕の数日前には、北京の陸橋に、習氏を批判する横断幕が掲げられた。先行きの見えない不安の表れと言えるだろう。

「世界は100年に1度の激変期にある」。習氏はそう言いながらも、状況の変化に応じた処方箋を示せているようには見えない。

懸念されるのは、力を頼みに主張を押し通すような振る舞いだ。

香港での民主派弾圧や台湾海峡での軍事行動について他国からの批判を受け付けようとしない。

ナショナリズムの高まりも気がかりだ。台湾統一に向けて「武力行使の放棄を約束しない」と述べると、会場から大きな拍手が起きた。強硬姿勢を打ち出すことで求心力を維持しようとしているように映る。

「中国式現代化」の優位性を強調し、米国中心の秩序や価値観に対抗する姿勢を鮮明にした。

市場原理よりも「国家の安全」を優先し、経済や科学技術で自立性を高めようとしている。グローバル経済をけん引する中国が内向きになれば影響は計り知れない。

習氏への権力集中がさらに進むことが予想されている。だが、異論を封じて誤りを正せなくなれば政策は硬直化し、国際協調が成り立たなくなる。

「永遠に覇を唱えず、拡張もしない」。それを言葉だけでなく行動で示さなければ、責任ある大国としての信頼は得られない。

ダイヤモンドオンライン 2022.11.1 4:12 上久保誠人:立命館大学政策科学部教授 上久保誠人のクリティカル・アナリティクス

英国の「50日で首相交代」が恥ではない理由、中国と比べると一目瞭然だ

英国のリズ・トラス前首相が、わずか50日でスピード辞任した。首相交代が頻繁に起きたことで、「英国政治は迷走している」とみる向きもある。だが筆者は、首相の間違いを国民が短期間で見抜いて交代させた英国の体制は恥ずべきものではなく、むしろ「健全」であると評価している。昨今の中国の動きと対比しながら、英国の自由民主主義体制の優位性について解説する。(立命館大学政策科学部教授 上久保誠人)

英国の「頻繁な首相交代」は恥ではなく健全である

英国で10月下旬、ここ4カ月間で2回目となる保守党の党首選が行われた。

結果は、元首相のボリス・ジョンソン氏をはじめとする他候補が出馬を断念したため、元財務相のリシ・スナク氏が無投票で当選した。スナク氏は、バッキンガム宮殿で国王チャールズ3世の任命を受け、新首相に就任した。

前首相のリズ・トラス氏は、7月にジョンソン氏が辞任した後に首相に就任していたが、わずか在任期間50日で辞任。トラス氏の在任期間は英史上最短記録となった。

トラス氏は経済危機が広がる中、大規模な減税や財政出動を伴う政策パッケージを打ち出したが、財源の裏付けがないと厳しい批判を受けた。株価は急落し、支持率も7%まで低下したことで、辞任を余儀なくされた。

2016年6月のEU(欧州連合)離脱の是非を問う国民投票の実施以降、英国では首相交代が繰り返されてきた。スナク首相は、過去6年間で5人目の首相である。

元首相のうち、テリーザ・メイ氏、ジョンソン氏、トラス氏の3人はいずれも総選挙での敗北ではなく、保守党内の反対派に引きずり下ろされる形で辞任した。

頻繁な首相交代は、英国政治の迷走ぶりを露呈し、信頼を傷つけているとメディアなどで批判されている。

自由民主主義国家の指導者の基盤の弱さを示すものであり、世界的に広がる社会の分断や、大衆迎合主義(ポピュリズム)に対応する能力を欠いているという批判もある。自由民主主義社会は危機に陥っているという論調も多く見られる。

しかし、私はそれらの論調にくみするつもりはない。英国の首相交代劇はむしろ、自由民主主義のシステムが、危機的状況において健全に機能していることを示しているからだ。

大衆迎合的な政策に国民がNOを突き付けた

トラス氏からスナク氏への交代劇は、英国政治がポピュリズムに陥っていないことを示している。

トラス氏は首相就任後、総額450億ポンドの大型減税策を発表した。しかし、財源の担保がない減税策は厳しい批判を浴びて、通貨ポンドは暴落。金融市場を混乱させた責任を取らせる形で、トラス氏は財務相だったクワジ・クワーテング氏を更迭し、看板公約をほぼ全て撤回した。

トラス氏はその後、非主流派のジェレミー・ハント氏を後任の財務相に起用したが、党内融和はできなかった。内相のスエラ・ブレーバーマン氏が辛らつに政権批判してスピード辞任する事態となり、政権は機能不全に陥った。

こうした要因が重なったことで、前述の通り支持率は急落し、トラス氏は辞任せざるを得なくなった。

要するに、財源の担保のない、大衆迎合的かつ無秩序な政策に国民がNOを突き付けたのだ。国民の声を踏まえて政治家が動き、政権を交代させたのである。

トラス氏の辞任を受けて行われた保守党党首選において、一度はトラス氏に敗れたスナク氏が勝利したことも、ポピュリズムと真逆の動きである。

党首選の立候補には、党所属下院議員357人のうち100人以上の推薦が必要だった。スナク氏が180人を超える圧倒的な支持を集めた一方で、いまだ国民の間で高い人気を維持するジョンソン氏が再登板を模索したが、支持を集められず断念した。

スナク氏は、金融大手ゴールドマン・サックス勤務後に政界入りした経済通だ。トラス氏の大型減税策を批判し、堅実な政策の実行による経済の立て直しを主張してきた。英国が、次々と起こる政治的混乱の果てに選択したのは、ポピュリズムではなかったということだ。

そのため、英国の首相がわずか50日で退任したことを「混乱」と決めつけるべきではない。逆に、首相が間違いを犯していることを短期間で見抜き、交代させることができた体制に着目すべきである。

スピーディーな首相交代の裏側には、本連載で主張し続けてきた、自由民主主義体制にあって他の政治体制にはない優位性があると筆者は考える(本連載第218回)。

中国では習近平国家主席の「独裁体制」が完成

自由民主主義体制では、国民がオープンな情報を通じて指導者の間違いを知ることができる。それは、国民が選挙でこの指導者を選んだことに対する誤りを知ることでもある。そして、選挙を通じて政治をやり直すことができる。英国の頻繁な首相交代は、この自由民主主義体制だけが持つメリットなのである。

一方、英国でスナク新首相が誕生したのとほぼ同時期に、まるで「皇帝」になったかのように自らの権力を強大化した世界の指導者がいる。中国の習近平国家主席である。

中国共産党も10月下旬に、第20期中央委員会第1回全体会議を開催し、党最高指導部人事を決定。2期10年にわたって国家主席を務めてきた習近平氏が、さらに3期目を務めることが決まった。

習氏は69歳であり、「党大会の年に68歳以上なら引退」という慣例を破ったものであった。習氏の権威をいっそう高める文言を盛り込む、党規約の改正も行った。

最高指導部である政治局常務委員の人事では、習氏の側近が抜てきれた。首相に就任する李強氏は、かつて上海市のトップを務めた人物だ。新型コロナウイルス対策による封鎖で上海市が混乱に陥った際、住民から直接面罵される動画が出回ったこともある。

党中央書記処書記に就任する蔡奇氏も、かつて北京市のトップだった。この人物も、かつて北京市で違法建築物の摘発に伴う強制的な立ち退き措置を行い、住民の批判を呼んだことがある。

いずれも、国民からは政策や能力が疑問視されてきたが、習氏への忠実度で選ばれたとみられる。

一方、習氏と距離があるとされた李克強首相らは退任した。次期首相候補ともいわれていた胡春華副首相は、政治局常務委員にも選ばれず、序列上位24人の政治局員からも外れて降格した。「習派」以外を徹底的に排除する人事となった。

政治局常務委員には習氏の後継候補は見当たらない。習氏は4期目も担うつもりであるとの見方が早くも出ている。

何より驚かされたのが、閉幕式で胡錦濤前総書記が途中退席したことだった。国営の新華社など中国側の説明によると、糖尿病などの持病を持つ胡氏の体調異変を察知した係員が同氏を支えながら退場したという。

だが、党大会の公式行事での途中退席は異例である。そのため、党人事に不満を持っていたため、胡氏は退席させられたのではないかと臆測を呼んだ。

その真偽はともかく、習氏は国家主席としての任期の制約を廃し、権力を自らに集めた。そして、自身と考えが合わない幹部を徹底的に排除し、周囲をイエスマンで固めた。すなわち、習氏の「独裁体制」が事実上完成したといえる。

独裁体制を倒すには「人命」という代償が伴う

習氏の独裁体制が中国の国民にもたらす未来は、決して明るいとは思えない。すでに共産党大会では、国内総生産など経済統計の発表が突然延期される事態が起こった。習氏に「忖度」して、経済の不振を印象付ける指標を隠したとみられている。

中国のような権威主義体制は、指導者は間違いを犯すことがないという「無謬(むびゅう)性」を前提としている。うまくいかなくなったら、うそを重ねて権威を守ることになる。

自由民主主義体制では当たり前に行われる、国民の声を聴いて政策を修正することは、権威主義体制では絶対に認められない。国民の意見に耳を傾けるという行為自体が、権威を揺るがしかねないためだ。

あえて平易な言い方をするが、個人でも国家でも「うそがよくない」のは当然のことだ。権威を守るためにうそを重ねていけば、最終的につじつまが合わなくなる。うそが国民に明らかになるときに、国家が破滅的な状況に陥るのは歴史が証明している(第220回)。

例えば、第2次世界大戦時の大日本帝国は、日本軍が連戦連勝を続けているという「大本営発表」を繰り返した。国民が実際の戦況に気付いたときには、すでに敗北が決定的となっていた。

一方、英公共放送BBCは、ウィンストン・チャーチル英首相(当時)の圧力に屈せず、「真実を放送する方が国益にかなう」として、初期の対独戦の敗北を正確に伝え続けた。報道が国民に与えた影響に鑑みると、どちらが正しかったかは明らかである(第108回)。

中国に話を戻すと、何より問題なのは、万が一「独裁体制を築いた習氏を、国家主席から降ろして交代させたい」という機運が高まったとしても、その実現に大変なコストとエネルギーを必要とすることである。

国家主席を「健全」に交代させるプロセスが機能していない以上、実現にはクーデターや暗殺、場合によっては革命が必要になる。多かれ少なかれ人命が失われる可能性が高いのだ。

優秀な指導者がいるときには、どんな政治体制でも、政治は機能し社会は安定するものだ。問題は、間違いを犯しかねない指導者が現れたときである。そのときの対応に、自由民主主義と権威主義の差が現れてくる。

不適格な指導者を選挙によって取り換えられる自由民主主義体制と、クーデター・暗殺・革命を必要とする権威主義体制の、どちらが仕組みとして優位にあるかは、言うまでもないだろう。

台湾への軍事侵攻は「愚の骨頂」習氏は合理的な意思決定をすべきだ

最後に、中国に提言しておきたいことがある。

習氏は共産党大会政治報告で、台湾への武力行使を「絶対に放棄しない」と述べ、武力統一の可能性を示唆した。共産党内には、習氏の野心を止められる人物はいないと懸念されている。

しかし、中国共産党に合理的な判断能力があるならば、台湾に軍事侵攻するべきではない。なぜなら、台湾を攻撃して多くの人を殺し、企業を破壊し、独立の機運をそいだとしても、中国が得られるものは少ない。

台湾には天然資源が豊富にあるわけではない。台湾が持つリソースとは、半導体などの生産力や技術力、それらをオペレートする人材が持つ知識である。

その全てを破壊し、焼け野原と化した台湾を占領・統治しても、中国の産業や経済にもたらすメリットはない。

中国と台湾は経済圏として一体化しているといっても過言ではない(第263回)。台湾経済を破壊することは、中国経済の破壊に直結する。

さらにいえば、中国が台湾に侵攻すれば、米国などの自由民主主義陣営から厳しい経済制裁を受ける。その結果、国民が失業や貧困にあえげば、中国共産党への支持が失われる。習主席の「終身政権」の夢が揺らぐことになる。

すでに米国は、ナンシー・ペロシ下院議長が台湾を訪問するなど、中国を挑発するかのような振る舞いを続けている(第310回)。もし中国が挑発に乗り、台湾を攻撃した場合は米国の思うつぼである。

もし有事に至った場合、米国はウクライナ戦争のように、中国との直接対決を避けながら、台湾に武器供与などの支援を行うだろう。戦争が泥沼化し、経済制裁で中国経済が大打撃を受ければ、米国にとってはしめたものである。中国に覇権国家の座を脅かされるリスクを低減できるからだ。

こうした観点からも、中国による台湾への軍事侵攻は愚の骨頂だ。

語弊を恐れずいえば、中国は台湾に穏やかな態度で接しながら、その生産力・技術力・人材を「有効活用」すべきだろう。中国経済を発展させられるほか、国際社会から白い目で見られることも、経済制裁を受けることもない。

もし習氏が、本当に台湾への軍事侵攻を決断した場合、それは世界に対して自らの力を鼓舞したいという「ちっぽけなプライド」を満たすための愚行である。

賢明な判断ができる指導者ならば、軍事侵攻のリスクとリターンを緻密に計算し、台湾や西側諸国とうまく付き合う道を選ぶだろう。

習近平という指導者は、そうした合理的な意思決定ができるはずだと、皮肉を込めて言っておきたい。

私見;絶対的権力には絶対的腐敗

ダイヤモンドオンライン 2023.3.31 4:20 姫田小夏:ジャーナリスト China Report 中国は今

習近平氏がロシアを訪問 Photo:Contributor/gettyimages

習近平氏がロシアを訪問 Photo:Contributor/gettyimages

中国人の間で「鎖国が迫る」の胸騒ぎ…習近平の訪露に中国で不安じわり広がる

世界が二つに割れるかのような「デカップリング」の動きが、いよいよ極まってきた。3月、中国の習近平国家主席はロシアを訪問したが、中国では“新冷戦が深化する兆し”と受け止める若い世代もいる。新冷戦に耐えるため中国が打つ布石に、「鎖国が間近に迫るのではないか」と不安がる声がじわりと出始めている。(ジャーナリスト 姫田小夏)

習氏ロシア訪問で停戦どころか新冷戦が進んだ

「アイルランド、スペイン、マルタ、ギリシャ、カナダ、ポルトガル…。ここ数年で僕の友人たちはみな海外に移住しました。これだけ長い時間、市民を家に閉じ込めた指導部に対する不信感はそう簡単に消すことはできません」

湖北省武漢市出身の男性・張学さん(仮名、30代)は面会に訪れた筆者にこう胸の内を明かした。彼もまた中国を脱出し、日本に逃れてきた一人だった。

その2週間後、張さんは従来の危機感をいっそう強めていた。契機となったのは、習近平国家主席のロシア訪問だ。

習主席は3月20〜22日のロシア訪問で、プーチン大統領と互いに「親愛なる友人」と呼びあった。「戦略的パートナーシップ」を強調し、中国政府が2月に発表したウクライナ戦争に関する12項目の「和平計画」について意見を交換した。また、プーチン大統領と習主席は共同声明で「すべての核保有国は海外に核兵器を配備してはならず、海外に配備された核兵器を撤回すべきだ」と述べた。

その中国の仲裁と前後して、国際社会はさまざまな動きを見せた。

習氏によるロシア訪問中に、岸田文雄首相がウクライナを電撃訪問した。米国では、安全保障上の脅威を理由にTikTokのCEO周受資氏が5時間にもわたって公聴会で質問攻めにあった。また、3月26日には台湾と断交したホンジュラスが中国と国交を樹立した。ブラジルのルラ大統領は予定していた中国訪問を延期し、岸田首相は離任する前中国大使との面会を断った。

張さんは「世界が二つに割れるかのようなデカップリングがどんどん進み、ウクライナ停戦どころか、新冷戦はもはや止めようがないのでは…」と動揺する。

5倍以上も積み増しされた中国の外交費

中国は新冷戦に耐えるための布石を打っている。

3月上旬に開催された全人代(全国人民代表大会)で発表された2023年の予算案にも、それが映し出される。国防費として前年比7.2%増の1兆5537億元(約2256億ドル)が計上され、また外交費は前年比12.2%増の548億元(約79億ドル)が計上された。

中国の一部市民が注目したのは、2022年の2.4%の伸びに対して5倍以上も積み増しされた外交予算だった。対外援助が大幅に増加したとみられており、3月26日に中国がホンジュラスと正式に結んだ国交にも「台湾を切り崩す狙いで、ホンジュラスに数千万ドルが送金された」ともささやかれている。

南半球の国々に触手を伸ばしている中国は、これらの国々との関係強化に、また残り13カ国となった台湾と外交関係にある国を取り込むために、外交予算を巧みに利用する可能性がある。

一方、中国海関総署が行った1月13日の報告によると、中国の対ロシア貿易は2022年に1兆2800億元(約1902億ドル)となった。中国の輸出入総額に占める割合は3%に過ぎないが、中露貿易は約30%の成長を遂げた。

特にロシアからの中国への輸出の伸びが顕著であり、前年比43.9%増の7670億元(約1141億ドル)となった。うち7割以上が石油、天然ガス、石炭などのエネルギー関連である。また同年、ロシアからの穀物の総輸出量は15%の増加となったが、中国への輸出量は小麦などを中心に78%も増えた。

原材料も市場も国外に求めなければならない中国は、西側諸国が敷いた包囲網の突破口をロシアに求め、エネルギーと食料を調達するための後方支援に位置づけているのだろう。中国とロシアの貿易は、二国間で設定した「2024年に2000億ドル」の目標に近づきつつある。

他方、中国の若い世代の中には、中国のロシアへの接近を快く思っていない層も存在し、「貿易を通して中国がロシアに資金提供を行い、ロシアの軍備増強を間接的に支持していくのではないか」と疑念を向ける人もいる。また、こうした布石が「国際社会で中国をさらに孤立させるのではないか」と不安に思う人もいる。

ロシア接近が招く西側との断絶に警戒感

習氏のロシア訪問と前後して、国際社会ではさらにさまざまなことが起こった。

13日には米英豪の3カ国による安全保障の枠組み「AUKUS」の首脳会議が開かれ、アメリカ製の原子力潜水艦のオーストラリア配備をめぐり協力することで一致した。16日は韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領が日本を訪れ、翌17日にはハーグの国際刑事裁判所(ICC)が、ウクライナ侵攻をめぐる戦争犯罪容疑でプーチン大統領らに逮捕状を出した。

20日はバイデン米大統領が新型コロナウイルス感染症の起源に関する情報の機密解除を求める法案に署名し、19日には岸田首相がインドを訪問、その足で21日にウクライナを電撃訪問した。

こうした動きはますます中国を刺激しロシアに接近させ、ますます世界のデカップリングを進行させるだろう。

すでに西側諸国の包囲網は中国経済に打撃を与え、その諸症状が表れ始めている。サプライチェーンの移転による失業、貿易の減少がもたらす工場稼働率の低迷、先行きの不透明感から来る消費の落ち込みなどだ。自動車の消費も伸びず、自動車購入税は397億元(2023年1〜2月、57億ドル)と、前年同期比33%も下落した。

習近平政権の「1期目」(2012年〜17年)では「中国の夢」が14億人の国民の求心力となったが、「3期目」に入った今ではそんなムードもすっかりなくなった。

今の中国が見せるロシアへの接近は、1950年に中国とソ連が結んだ軍事同盟を彷彿とさせる。国営企業に勤務する上海市在住の男性・蔡仁波さん(仮名、40代)は次のように意見を述べた。

「今回の習氏の訪露は新冷戦を象徴する大きな出来事です。建前は仲裁ですが、この時期にロシアを訪問することは二極に分かれた両陣営の片方を選ぶことであり、独裁国家と呼ばれるロシアと一蓮托生(いちれんたくしょう)になるかのような選択です。私は中国と西側諸国の断絶はさらに深まると感じています」

蔡さんによれば、これまで国外脱出を希望したのは“習指導部の強権政治”に嫌気がさした人々が中心だったが、「今回は違う」と言う。そこには“新冷戦の開戦”を強く感じ始めた人たちもいて、「英語も日本語も分からない友人さえも、日本に移住したいと騒ぎ始めている」(同)

中国は鎖国の道を選ぶのか

今回、筆者が対話をしたのは、30~40代の中堅世代だが、こうした世代は中国の将来を悲観する傾向が強い。中には「習氏の訪露が“鎖国の準備”を早めることになるのでは」と胸騒ぎを起こす人もいる。

確かに「中国は鎖国の道を選ぶ」とする見方も一部にはある。その理由は二つある。世界を二つに割るかのような「デカップリング」と中国共産党の権力基盤の維持存続だ。中国には「国を丸ごとグローバル社会から隔離させることが、中国共産党の影響力を未来永劫(えいごう)、子々孫々に伝えるには有効なのだ」という考え方があるのかもしれない。

自宅に市民を閉じ込めた上海の大規模ロックダウンからちょうど1年になる。今になって思うのは、あのロックダウンこそが、中国共産党が振るう権力の“ここぞの見せ場”でもあり、隔離政策の拡大版ともいえる“鎖国”のための練習台だったのではないか、ということだ。

改革開放政策が導入されたのはわずか40余年前のことだった。世界に向けて開かれたその扉も、徐々に閉じられようとしている。

中国共産党の影響力を維持しながら、仲のいい国々と“半鎖国経済”を回していく――、中国はそんな段階に突き進もうとしているのではないだろうか。

ダイヤモンドオンライン 2023.4.7 4:50 ヤニス・バルフアキス ギリシャ元財務相 world voice

中国には米国の貿易赤字を前提とする米中間の「闇取引」をやめる選択肢がある Photo: AP/AFLO

中国には米国の貿易赤字を前提とする米中間の「闇取引」をやめる選択肢がある Photo: AP/AFLO

中国は米国との「闇取引」を放棄するのか

『父が娘に語る 美しく、深く、壮大で、とんでもなくわかりやすい経済の話。』の著者ヤニス・バルファキス元ギリシャ財務相による連載。今回のテーマは、米中冷戦の「ポイント・オブ・ノー・リターン(引き返し不能点)」です。両国関係が二度と後戻りできなくなる分岐点は、米国の貿易赤字を前提とする米中間の「闇取引」の終焉ですが、ルビコン川を渡るかどうかを決めるのは米国ではなく中国だとバルファキス氏は指摘します。

真の覇権国は、実力行使によってではなく、ファウストを誘惑した悪魔のように魅惑的な取引を通じて、その勢力を広げていく。その好例が、米国との新たな冷戦が始まる前、中国の経済的奇跡を支えてきた「闇取引」である。だが今や、その「闇取引」は風前の灯火(ともしび)である。

以前、中国当局者から説明を受けたことがある。「『闇取引』の前提は、米国の貿易赤字だ。そのおかげで中国の工業製品への需要が高止まりしている。その見返りに、中国の資本家はドル建ての超過利潤を米国の金融・保険・不動産セクターに大量投下している。このプロセスが始まって以来、米国は工業生産の多くの部分を中国に移転した」。

この「闇取引」のおかげで、中国は半世紀近く、自国の生産過剰分(すなわち純輸出)を米国内における資産・賃貸料収入に対する権利へと転換できた。こうしてドルの優位性は、米国の不労所得者のみならず、中国の資本家にも同じように利益をもたらす機能を果たしたのである。

従って米国のグローバルな優位の余命は、中国のジレンマと、さらには1周回って、労働者階級と中間層の空洞化を反映した有害な米国の国内政治と分かち難く絡み合っている。ドルのグローバルな優位なくして米国の脱工業化は加速しなかっただろうし、中国の資本家が中国人労働者から巨大な剰余価値を搾取し、米国の不労所得セクターに隠匿することはできなかっただろう。

米国が中国を敵視する根拠がなんであれ、米国がドナルド・トランプ前大統領の時代に開始し、ジョー・バイデン大統領がエスカレートさせた「新冷戦」は、米国のコングロマリットと中国共産党の双方に多大なプレッシャーをかけている。両者とも、これまでそれぞれの利益の核心にあった「闇取引」の、さらにその先を考えざるを得なくなった。

アップルのようなコングロマリットにとって、中国との関係から離脱しつつ、その過程での破滅を免れずにいることは極めて難しいが、中国側には、リスクがあるとはいえ、現実的な代替策がある。自国で育成したフィンテック産業の展開により、米国の敵対的措置の影響を免れることである。

Google、Facebook、Twitter、Instagram、YouTubeを単一のアプリケーションに統合してみよう。さらに、同じプラットフォームにSkype、WhatsApp、ViberやSnapchatを入れ込み、AmazonやSpotify、Netflix、Disney+、Airbnb、Uber、Orbitzといった電子商取引のプラットフォームも追加する。PayPalやCharles Schwab、そしてウォール街の銀行系アプリも軒並み投げ込む。

だが、想像はここまでだ。実は、これは騰訊控股(テンセント)のモバイルメッセージアプリ「微信(WeChat)」がすでにユーザーに提供していることなのだ。

次のページ 米中デカップリングを決めるのは中国

続きを読むには会員登録が必要です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます