9/18(土)に開催された定例てつがくカフェについて

世話人の石井が報告させていただきます。

今回も会場&オンラインの同時開催となりました。

台風が接近している中で、

会場には13名、オンラインでは5名の計18名の方にご参加いただきました。

定刻通り16時から始まりました。

ここで今回参加いただいた方の発言の一部をご紹介いたします。

【死刑とは何か?】

・それぞれ意見が異なるので、まずそこから聞きたい

・死刑はなぜあるのかというところから考えてみたい

・法の名のもとに行う行為で凶悪犯罪者の抑止力になると思われていたが、豊かな世の中となって死刑になりたい人間も出てきた

・死刑とは長期禁固という刑で、一生涯をかけて償うもの。自由をすべて奪われ、働かなくていいというもの

・無期懲役は減刑されるし、仕事もあるので、禁固刑(労務作業のない身柄拘束刑)とは分けて考えるべきだと思う

【死刑は何のためにあるのか?】

・死刑は刑法に制度として取り入れているが、国会が法律を制定する権利を有しているということは、つまり死刑という人を殺すやり方(罰)を国民が受け入れているということ。民主主義の観点から国民が国会議員を選んでいるので、国民が認めていることだと思う

・ブログの案内で死刑についてまとめられていて、その中で紹介された死刑制度の存続が賛成多数となっていたが、だれしも死んだことがないし、自分の死は経験したことがないことなので非常に難問。国家に死刑を簡単に許すのは良くないし、取り返しのつかないものなので安易に国家権力に委ねるのはまずいのでは?

→現在有罪となって死刑になるのは「外患誘致罪」で、これは必ず死刑になるが今まで一度もない。明治の時代から残しているということは、国のやり方として「死刑」は国を守るという意味合いで使われているように思える

→国家とは何かというと、封建国家の場合は王様の持ち物であった。民主制国家の場合も生殺与奪の権は国家が持つ。警察権や議員・官僚など行政権もあるが、戦争の時代が長かったからか徴兵の流れもあり、国が人を殺しても罰せられない

・国家が人を殺すという問題については、倫理的に人を殺すのは良くないと思うが、一方で持ち物ならば殺すのも拘束するのも同じではと思う。あと死刑と普通の刑罰を比べてもそこまで違いはないのではと思う。なぜ(そこまで死刑という刑罰を)重視するのかなと

・これまであんまり死刑について考えたことがなかった。昔はお殿様の裁量で行われたと思うが、今は死刑という制度が何であるのかなと考えたとき、他の刑罰と比べて改善の見込みがない人が該当するのかなと思った

・日本の死刑の判例では、故意による殺人(2名以上)と決められている。ただ実施されるかは時の法務大臣の判断に委ねられる。またなぜ死刑があるのかという疑問については、一つのグループを統一した場合、(殺人などの)重罪を犯した際に、そのグループが生き延びるため(存続するため)に取り決めとして、やってはいけないことを決めなければ、集団的に成り立たなかったということ

・死刑は刑法で主に殺人が多いと思うが、そもそも人はなぜ殺人をするのか?ということを考えると、殺人事件はニュースでは日常茶飯事で、動機は多分憎しみや嫉妬、復讐など感情の高まりからくるものかなと。つまり相手の存在を消したいという願望で、相手の存在を否定することではないかなと。これは人間が存在する限り無くならない。さらに殺人をした人をどう扱うか?という問題もある。日本は死刑を行う数少ない国家であることを踏まえても

→怒りや憎しみで犯行に及ぶという話だが、理由があって行われた殺人は死刑にはなっていないのでは?と思った。殺人=死刑ということではないのでは?

・法律については詳しくは知らないが、死刑については昔は別に何とも思わなかった。しかしとある映画で、登場人物がなぜ殺人を犯したのかを丁寧に描かれているのを観て、物語ではあるが人が人を殺すのにはそれなりの理由があるということで、それこそ国レベルの転覆をはかる人でもその国に何か問題があるから行うわけで、何かしらの思惑やその国の政治体制など何かあって行うのだと思う。死刑には反対の理由として、(殺人などを犯した裏には)確実に何かあるわけで、罪を犯した人に寄り添ってケアできるような、専門職や更生する施設など別なステップに導けるようなシステムがあればいいと思う。どうしても必要なら死刑か無期懲役か選択できる刑罰がいいと思う。あと、部族的な話で悪い人は殺しても仕方ないという話があったが、とある部族ではそのコミュニティで何か悪いことした人がいたら、みんなで囲んでその人が過去にした良いおこないを一人ひとり語っていくという風習があり、罪を犯した人を立ち直らせるシステムだと思った

・殺したやつを極刑にしてほしいという被害者の想いもがあるから、存在するのではないか?

→遺族の方の想いという話が出たが、自分は死刑はありというか、一部ありを認めるという立場で、遺族の方が一生苦しむかもしれないし、また犯罪者が反省してないかもしれない場合もあるわけで。また裁判で公平に決まったもので、死刑が決まった時点で残された親族の方は救われるのではと思う。ただ、度を越した犯罪に関しては死刑はありだと思う

・死刑廃止の活動しているが、慰撫できない親族の方の想いというか、これは長い年月をかけて折り合いをつけていくしかないと思う。近代国家になって核家族化・個別化していくコミュニティの中で、生の感情のぶつかり合いがあって殺人に及ぶということもあれば、障がい者は不要だからと殺した事件もあったが、どちらも人を殺して理想を達成している。こうした事件が起こるたびに抑止できたのではないか?と思う。日本だけではなく、キリスト教圏のヨーロッパなども悩んでいるのではないかなと

・憎しみという動機から死刑にはならないのでは?と思うが、大阪の附属池田小事件の場合、自殺未遂の犯人が自分一人で死ぬのは割が合わないという理由から、ある種の怨恨で犯行に及び、結果死刑判決を受けたが、犯人は控訴はしなかった。さらに「死刑を待つのは嫌だ」「さっさと死刑にしろ」「早く死にたい」などと発言もしていた。事件後一年ちょっとで死刑になったが、結局は彼のやりたかったことは達成されてしまったわけで、遺族は複雑な感情だったという。また法務大臣の判断で死刑執行の時期が違うという話も、国の思惑で動いてしまっているというところが、かなり問題含みだなと思った

・死刑はなぜあるのかという話だが、さかのぼると拷問の末の行いだったのかと。またかたき討ちという制度も昔はあって、それは際限ないやり合いに繋がるわけで。近代となってからはあっさりした死刑の方法になった。本当にただ苦しめるというか痛めつけるような刑のくだし方は昔はあったが、近代で刑罰もより合理化された。君主制から民主制に変わったということは、国家の在り方が変わったわけで、(死刑という制度も)単なる多数決の問題ではなくなったのかなと。楽に死ねるという理由から死刑を選ぶ人も出てくるような気がする

→かたき討ちの話が出たが、古くは室町時代の曾我兄弟からあり、江戸時代にも制定されていたが、明治には禁止された。ただ仇討ちには厳格なルールがあったわけで、誰でも彼でもかたき討ち出来たわけではないことは理解していただきたい

・冤罪死刑囚の話だが再審請求の中、刑務官が独房の前を通る度に「いよいよ今日か」と思う日が何年も続く恐怖を体験したという。これが果たして人道的なのか?

→毎朝いつ言われるか分からないというのは、今の制度だからあるというかそういう形で責めるというか。死刑はない方がいいと思うが、これまでの話を聞いても「じゃあ死刑をなくそう」というところまではいかない

・遺族のためという観点もあるが、国というかコミュニティが良くなるためにあるのかなと思う。それが死刑である必要があるのかは分からないが

→罪を犯した人にも人権はあるわけだから本当に必要だろうか?

→受刑者にも人権はあるという話だが、権利を制限されただけであって、じゃあどれだけの人権を与えるかと。罪を償わせているというが、どれだけのことをやったら認められるかという話で、場合によっては死刑もあっても良いのではないかなと。北九州の工藤会のトップが最近のニュースだと死刑判決を受けたが、世の中の秩序を乱す組織ということでの判決だったと記憶しているが、本当に更生が出来るのか裁判官は悩んだのではないかなと思う

→死刑にするかどうか徹底的な論証の積み重ねは必要で、安易にするのはどうなんでしょうとは思う

・人権が制限されるという話が出たが、実際は公民権の停止であって、食事や治療も受けられる。人は最後まで人であるという日本刑法で取り扱われている。ただ死刑制度は世界人権宣言とは乖離しているわけだが

・本来は生涯をかけて罪を償うべきで、償えないから死刑にするというのが現状。本来あるべき姿は罪を償うことで、死刑にしてしまったら無意味なことになってしまうのではと思う

・有りか無しかでいえば、場合によってはやむを得ない制度かなと。例えば内乱罪などは世の秩序を乱す許せない行為で、クーデターなんかも一種の内乱になるのかなと。あと先ほどの大阪の殺人事件の話は自殺というか死にたいという人がいるというが、個人がコミュニティの中で人生を築いてきた中で殺人者が出るのはどういうことかと。自由意思ということなのか、(組織の)中にいる人間がそういう状況になるのはどういうことなのかと。コミュニティ事態も緩んでいるからか、道徳的に低下しているのでは?と感じる。また、死刑は人道的ではないというが、人道的とはどういうことか?無期懲役は生命を存続するが果たしてそれは人道的か?

→終身刑とどう違うのかという話だと思うが、人権の制限というか。人道的かは死ぬまでの準備が出来るということかと。ただ本質的な違いが分からないし、人道的な死刑というものがあった場合、その違いは何かとも思う

・世界人権宣言に日本も批准しているが、日本では形骸化していると思う。また「人権」と「人道」は明確に分かれているということも言っておきたい。我々は死刑という制度を実施してきたわけで。言いたいのは一度崩壊した社会を立て直すことが必要で、生活していく知恵を次の世代に伝えられる場がなくなってきているのが心配

・死刑と終身刑の違いの話も出たが、イタリアでは終身刑の囚人が国に「殺してくれ」と直訴した事例もある。また極刑が死刑というのは必ずしも妥当しないと思う。死刑のその上がないというか選択肢がなくなるわけで、それは公平性がなくなるのだと思う。罪を償うというが、何をしたら罪を償うことになるのか?死ねば罪を償うことになるのか?

裁かれてほしいと願っているがそれはどこまでの裁きなのか?そんなところ分からないわけで、それこそ個別の事例になってしまう。一般化するのは不可能な話で、国家が統治するための方法として、死刑制度を維持してきたというがその国家をそこまで信用できるのか?人の命を任せるられるのか?個人的には最低限任せる、つまり国家に人の命をどうこうさせない方がよいと思う

→その意見には反論というか、国家は司法・立法・行政が分かれていて(三権分立)、ある程度制御出来ていると思う。個人の想いなどで恣意的な運用が出来ないようにされているわけで、司法権の部分までいくのは話が飛びすぎている気がする

→現状死刑に関しての問題は、恣意的に運用される可能性があるという話で、また原理的に国家が命を奪うことを認めていいのか?ということ。国家は必要悪だと思っているが、日本の司法には憲法裁判所がないことから、日本はちゃんとした三権分立ではないと思う

・凶悪犯罪が起きない良い世の中になればいいなというのはその通りで。あと私は生まれ変わりを信じていて、人生は修行だと思っている。世界は不完全で、いろんな意識を持った方々が皆それぞれ愛を持ってお互いを認め合えれば犯罪もなくなるのではと思っている

・罪を償うことはなんなのか考えたとき、池袋の暴走事件は被告がもっと重罪になるかと思ったが、そうはならなかった(禁錮5年の実刑判決)。そう思ったとき、罪状で犯罪の重さを判断している国民だなというか、全体的に国民の(罪と罰の)認識がぼやけているのかなと

→池袋の暴走事故の判決は、上限を決めていた中でのMAX(の罪)というか。それこそ個々の犯罪に対して、罪を償うといことは各自で判断せざる負えないので、禁固何年罰金いくらと上限が決められているという話

→第三者が刑の大きさで罪の重さを判断するという話だが、(池袋の事件が)終身刑の方が望ましいのではと思ってしまうということは、国民の意識が極刑は死刑となっているということなので、まずは国民の意識を変えないと難しいのではないかと思う

・死刑について考えた時、被害者だけでなく第三者がすっきりするからあるのかなと。重罪人が生きているのは、嫌な気分だからという理由で死刑を認めている人がいるのではないかなと

→罪を償うことで、どうしてすっきりするのかと考えたとき、第三者が性格や人格を変えたいという願望というか、謝らせたいなど変質することで達成されることがスッキリの感情に繋がるのではないかなと。また(反省していないなど)人格の変質が望めないから死刑になるのでは?

・池袋の事件が死刑にならないのは、死刑とは故意に人を殺した場合に成り立つのであって、業務上過失致死は禁固五年が最高刑

・理想論ではありますが、死刑だと罪を償えないと思うので、更生できる施設があればいいと思う

・その人がやった行為が悪いこととして裁かれるわけで、死ぬ時まで人は人であるという話はまさにその通りだと思う。その人の存在を尊い命と罪を別にして考える必要があるのかなと。囚人が死ぬことによって救われる人もいるが、罪を償う選択もあるわけで。また今現在の死刑は絞首刑と聞いたとき、現代でもまだそのやり方かと驚いた

→失った家族は戻ってこない。犯人を最初は殺してやりたいと思うかもしれないが。また日本の死刑は残酷かという話だが、ヨーロッパの絞首刑や銃殺刑などは見せしめだが、日本では見せしめはされないので、そういった部分ではヨーロッパの方が残酷かと

・アメリカの終身刑のようになると「終わらせてくれ」と思うが、200年など重犯罪者が確実に出てこれないので安心という側面もある

・死刑を行うのは刑務官で、私たちと何ら変わりのない普通の人が行う。軍人など訓練を受けた人ではない。私たちに代わって行ってくれているということを覚えていただきたい

上記のような様々な意見があり、 議論が活発に行われました。

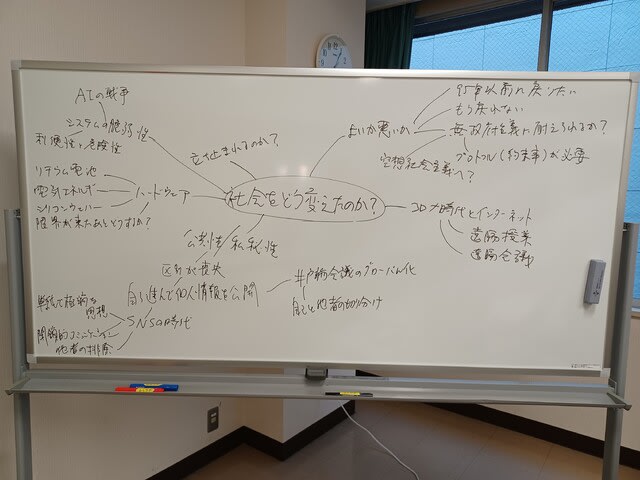

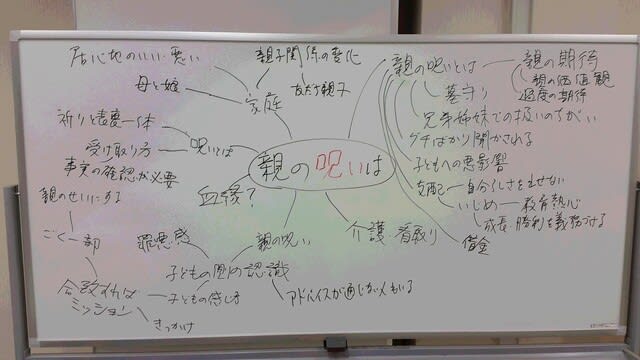

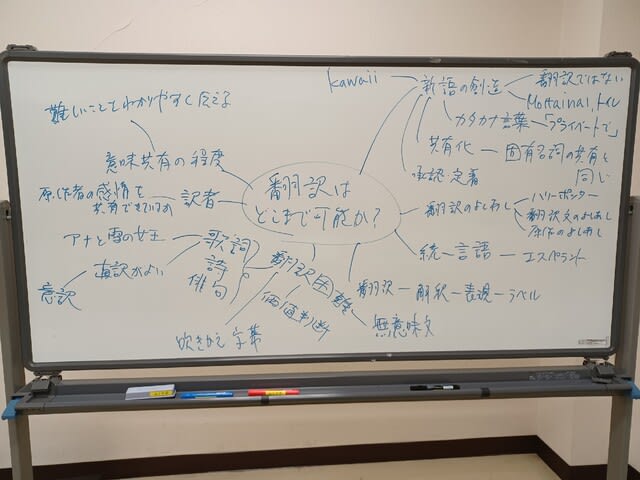

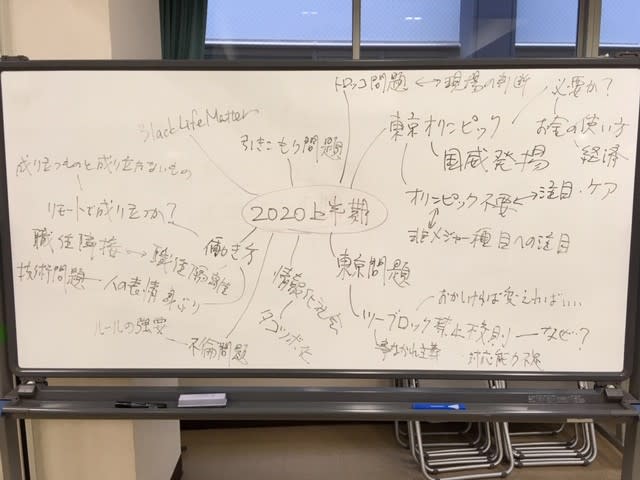

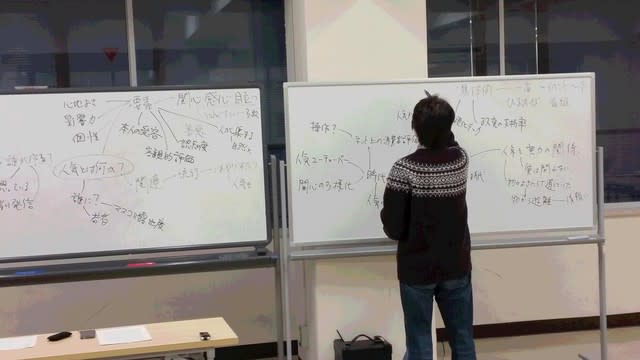

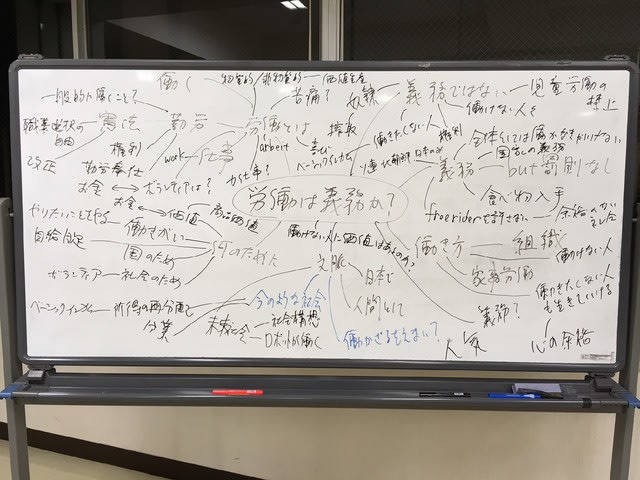

最終的な板書はコチラ↓

次回のてつがくカフェは、

10月16日(土)16時から福島市市民活動サポートセンターで行います。

テーマは「お酒を飲むことは必要か?」です。

なお、会場参加にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策のため、

マスク着用の上、ご来場いただきますようお願い致します。

また、オンラインによる参加をご希望の際は、

てつがくカフェのメールアドレスまでご連絡ください。

そのほか、てつがくカフェのTwitterとFacebookもありますので、フォローしていただけると幸いです。

▶てつがくカフェ@ふくしま Twitter

▶てつがくカフェ@ふくしま Facebook

それでは皆様また次回の「てつがくカフェ」でお会いしましょう。

世話人の石井が報告させていただきます。

今回も会場&オンラインの同時開催となりました。

台風が接近している中で、

会場には13名、オンラインでは5名の計18名の方にご参加いただきました。

定刻通り16時から始まりました。

ここで今回参加いただいた方の発言の一部をご紹介いたします。

【死刑とは何か?】

・それぞれ意見が異なるので、まずそこから聞きたい

・死刑はなぜあるのかというところから考えてみたい

・法の名のもとに行う行為で凶悪犯罪者の抑止力になると思われていたが、豊かな世の中となって死刑になりたい人間も出てきた

・死刑とは長期禁固という刑で、一生涯をかけて償うもの。自由をすべて奪われ、働かなくていいというもの

・無期懲役は減刑されるし、仕事もあるので、禁固刑(労務作業のない身柄拘束刑)とは分けて考えるべきだと思う

【死刑は何のためにあるのか?】

・死刑は刑法に制度として取り入れているが、国会が法律を制定する権利を有しているということは、つまり死刑という人を殺すやり方(罰)を国民が受け入れているということ。民主主義の観点から国民が国会議員を選んでいるので、国民が認めていることだと思う

・ブログの案内で死刑についてまとめられていて、その中で紹介された死刑制度の存続が賛成多数となっていたが、だれしも死んだことがないし、自分の死は経験したことがないことなので非常に難問。国家に死刑を簡単に許すのは良くないし、取り返しのつかないものなので安易に国家権力に委ねるのはまずいのでは?

→現在有罪となって死刑になるのは「外患誘致罪」で、これは必ず死刑になるが今まで一度もない。明治の時代から残しているということは、国のやり方として「死刑」は国を守るという意味合いで使われているように思える

→国家とは何かというと、封建国家の場合は王様の持ち物であった。民主制国家の場合も生殺与奪の権は国家が持つ。警察権や議員・官僚など行政権もあるが、戦争の時代が長かったからか徴兵の流れもあり、国が人を殺しても罰せられない

・国家が人を殺すという問題については、倫理的に人を殺すのは良くないと思うが、一方で持ち物ならば殺すのも拘束するのも同じではと思う。あと死刑と普通の刑罰を比べてもそこまで違いはないのではと思う。なぜ(そこまで死刑という刑罰を)重視するのかなと

・これまであんまり死刑について考えたことがなかった。昔はお殿様の裁量で行われたと思うが、今は死刑という制度が何であるのかなと考えたとき、他の刑罰と比べて改善の見込みがない人が該当するのかなと思った

・日本の死刑の判例では、故意による殺人(2名以上)と決められている。ただ実施されるかは時の法務大臣の判断に委ねられる。またなぜ死刑があるのかという疑問については、一つのグループを統一した場合、(殺人などの)重罪を犯した際に、そのグループが生き延びるため(存続するため)に取り決めとして、やってはいけないことを決めなければ、集団的に成り立たなかったということ

・死刑は刑法で主に殺人が多いと思うが、そもそも人はなぜ殺人をするのか?ということを考えると、殺人事件はニュースでは日常茶飯事で、動機は多分憎しみや嫉妬、復讐など感情の高まりからくるものかなと。つまり相手の存在を消したいという願望で、相手の存在を否定することではないかなと。これは人間が存在する限り無くならない。さらに殺人をした人をどう扱うか?という問題もある。日本は死刑を行う数少ない国家であることを踏まえても

→怒りや憎しみで犯行に及ぶという話だが、理由があって行われた殺人は死刑にはなっていないのでは?と思った。殺人=死刑ということではないのでは?

・法律については詳しくは知らないが、死刑については昔は別に何とも思わなかった。しかしとある映画で、登場人物がなぜ殺人を犯したのかを丁寧に描かれているのを観て、物語ではあるが人が人を殺すのにはそれなりの理由があるということで、それこそ国レベルの転覆をはかる人でもその国に何か問題があるから行うわけで、何かしらの思惑やその国の政治体制など何かあって行うのだと思う。死刑には反対の理由として、(殺人などを犯した裏には)確実に何かあるわけで、罪を犯した人に寄り添ってケアできるような、専門職や更生する施設など別なステップに導けるようなシステムがあればいいと思う。どうしても必要なら死刑か無期懲役か選択できる刑罰がいいと思う。あと、部族的な話で悪い人は殺しても仕方ないという話があったが、とある部族ではそのコミュニティで何か悪いことした人がいたら、みんなで囲んでその人が過去にした良いおこないを一人ひとり語っていくという風習があり、罪を犯した人を立ち直らせるシステムだと思った

・殺したやつを極刑にしてほしいという被害者の想いもがあるから、存在するのではないか?

→遺族の方の想いという話が出たが、自分は死刑はありというか、一部ありを認めるという立場で、遺族の方が一生苦しむかもしれないし、また犯罪者が反省してないかもしれない場合もあるわけで。また裁判で公平に決まったもので、死刑が決まった時点で残された親族の方は救われるのではと思う。ただ、度を越した犯罪に関しては死刑はありだと思う

・死刑廃止の活動しているが、慰撫できない親族の方の想いというか、これは長い年月をかけて折り合いをつけていくしかないと思う。近代国家になって核家族化・個別化していくコミュニティの中で、生の感情のぶつかり合いがあって殺人に及ぶということもあれば、障がい者は不要だからと殺した事件もあったが、どちらも人を殺して理想を達成している。こうした事件が起こるたびに抑止できたのではないか?と思う。日本だけではなく、キリスト教圏のヨーロッパなども悩んでいるのではないかなと

・憎しみという動機から死刑にはならないのでは?と思うが、大阪の附属池田小事件の場合、自殺未遂の犯人が自分一人で死ぬのは割が合わないという理由から、ある種の怨恨で犯行に及び、結果死刑判決を受けたが、犯人は控訴はしなかった。さらに「死刑を待つのは嫌だ」「さっさと死刑にしろ」「早く死にたい」などと発言もしていた。事件後一年ちょっとで死刑になったが、結局は彼のやりたかったことは達成されてしまったわけで、遺族は複雑な感情だったという。また法務大臣の判断で死刑執行の時期が違うという話も、国の思惑で動いてしまっているというところが、かなり問題含みだなと思った

・死刑はなぜあるのかという話だが、さかのぼると拷問の末の行いだったのかと。またかたき討ちという制度も昔はあって、それは際限ないやり合いに繋がるわけで。近代となってからはあっさりした死刑の方法になった。本当にただ苦しめるというか痛めつけるような刑のくだし方は昔はあったが、近代で刑罰もより合理化された。君主制から民主制に変わったということは、国家の在り方が変わったわけで、(死刑という制度も)単なる多数決の問題ではなくなったのかなと。楽に死ねるという理由から死刑を選ぶ人も出てくるような気がする

→かたき討ちの話が出たが、古くは室町時代の曾我兄弟からあり、江戸時代にも制定されていたが、明治には禁止された。ただ仇討ちには厳格なルールがあったわけで、誰でも彼でもかたき討ち出来たわけではないことは理解していただきたい

・冤罪死刑囚の話だが再審請求の中、刑務官が独房の前を通る度に「いよいよ今日か」と思う日が何年も続く恐怖を体験したという。これが果たして人道的なのか?

→毎朝いつ言われるか分からないというのは、今の制度だからあるというかそういう形で責めるというか。死刑はない方がいいと思うが、これまでの話を聞いても「じゃあ死刑をなくそう」というところまではいかない

・遺族のためという観点もあるが、国というかコミュニティが良くなるためにあるのかなと思う。それが死刑である必要があるのかは分からないが

→罪を犯した人にも人権はあるわけだから本当に必要だろうか?

→受刑者にも人権はあるという話だが、権利を制限されただけであって、じゃあどれだけの人権を与えるかと。罪を償わせているというが、どれだけのことをやったら認められるかという話で、場合によっては死刑もあっても良いのではないかなと。北九州の工藤会のトップが最近のニュースだと死刑判決を受けたが、世の中の秩序を乱す組織ということでの判決だったと記憶しているが、本当に更生が出来るのか裁判官は悩んだのではないかなと思う

→死刑にするかどうか徹底的な論証の積み重ねは必要で、安易にするのはどうなんでしょうとは思う

・人権が制限されるという話が出たが、実際は公民権の停止であって、食事や治療も受けられる。人は最後まで人であるという日本刑法で取り扱われている。ただ死刑制度は世界人権宣言とは乖離しているわけだが

・本来は生涯をかけて罪を償うべきで、償えないから死刑にするというのが現状。本来あるべき姿は罪を償うことで、死刑にしてしまったら無意味なことになってしまうのではと思う

・有りか無しかでいえば、場合によってはやむを得ない制度かなと。例えば内乱罪などは世の秩序を乱す許せない行為で、クーデターなんかも一種の内乱になるのかなと。あと先ほどの大阪の殺人事件の話は自殺というか死にたいという人がいるというが、個人がコミュニティの中で人生を築いてきた中で殺人者が出るのはどういうことかと。自由意思ということなのか、(組織の)中にいる人間がそういう状況になるのはどういうことなのかと。コミュニティ事態も緩んでいるからか、道徳的に低下しているのでは?と感じる。また、死刑は人道的ではないというが、人道的とはどういうことか?無期懲役は生命を存続するが果たしてそれは人道的か?

→終身刑とどう違うのかという話だと思うが、人権の制限というか。人道的かは死ぬまでの準備が出来るということかと。ただ本質的な違いが分からないし、人道的な死刑というものがあった場合、その違いは何かとも思う

・世界人権宣言に日本も批准しているが、日本では形骸化していると思う。また「人権」と「人道」は明確に分かれているということも言っておきたい。我々は死刑という制度を実施してきたわけで。言いたいのは一度崩壊した社会を立て直すことが必要で、生活していく知恵を次の世代に伝えられる場がなくなってきているのが心配

・死刑と終身刑の違いの話も出たが、イタリアでは終身刑の囚人が国に「殺してくれ」と直訴した事例もある。また極刑が死刑というのは必ずしも妥当しないと思う。死刑のその上がないというか選択肢がなくなるわけで、それは公平性がなくなるのだと思う。罪を償うというが、何をしたら罪を償うことになるのか?死ねば罪を償うことになるのか?

裁かれてほしいと願っているがそれはどこまでの裁きなのか?そんなところ分からないわけで、それこそ個別の事例になってしまう。一般化するのは不可能な話で、国家が統治するための方法として、死刑制度を維持してきたというがその国家をそこまで信用できるのか?人の命を任せるられるのか?個人的には最低限任せる、つまり国家に人の命をどうこうさせない方がよいと思う

→その意見には反論というか、国家は司法・立法・行政が分かれていて(三権分立)、ある程度制御出来ていると思う。個人の想いなどで恣意的な運用が出来ないようにされているわけで、司法権の部分までいくのは話が飛びすぎている気がする

→現状死刑に関しての問題は、恣意的に運用される可能性があるという話で、また原理的に国家が命を奪うことを認めていいのか?ということ。国家は必要悪だと思っているが、日本の司法には憲法裁判所がないことから、日本はちゃんとした三権分立ではないと思う

・凶悪犯罪が起きない良い世の中になればいいなというのはその通りで。あと私は生まれ変わりを信じていて、人生は修行だと思っている。世界は不完全で、いろんな意識を持った方々が皆それぞれ愛を持ってお互いを認め合えれば犯罪もなくなるのではと思っている

・罪を償うことはなんなのか考えたとき、池袋の暴走事件は被告がもっと重罪になるかと思ったが、そうはならなかった(禁錮5年の実刑判決)。そう思ったとき、罪状で犯罪の重さを判断している国民だなというか、全体的に国民の(罪と罰の)認識がぼやけているのかなと

→池袋の暴走事故の判決は、上限を決めていた中でのMAX(の罪)というか。それこそ個々の犯罪に対して、罪を償うといことは各自で判断せざる負えないので、禁固何年罰金いくらと上限が決められているという話

→第三者が刑の大きさで罪の重さを判断するという話だが、(池袋の事件が)終身刑の方が望ましいのではと思ってしまうということは、国民の意識が極刑は死刑となっているということなので、まずは国民の意識を変えないと難しいのではないかと思う

・死刑について考えた時、被害者だけでなく第三者がすっきりするからあるのかなと。重罪人が生きているのは、嫌な気分だからという理由で死刑を認めている人がいるのではないかなと

→罪を償うことで、どうしてすっきりするのかと考えたとき、第三者が性格や人格を変えたいという願望というか、謝らせたいなど変質することで達成されることがスッキリの感情に繋がるのではないかなと。また(反省していないなど)人格の変質が望めないから死刑になるのでは?

・池袋の事件が死刑にならないのは、死刑とは故意に人を殺した場合に成り立つのであって、業務上過失致死は禁固五年が最高刑

・理想論ではありますが、死刑だと罪を償えないと思うので、更生できる施設があればいいと思う

・その人がやった行為が悪いこととして裁かれるわけで、死ぬ時まで人は人であるという話はまさにその通りだと思う。その人の存在を尊い命と罪を別にして考える必要があるのかなと。囚人が死ぬことによって救われる人もいるが、罪を償う選択もあるわけで。また今現在の死刑は絞首刑と聞いたとき、現代でもまだそのやり方かと驚いた

→失った家族は戻ってこない。犯人を最初は殺してやりたいと思うかもしれないが。また日本の死刑は残酷かという話だが、ヨーロッパの絞首刑や銃殺刑などは見せしめだが、日本では見せしめはされないので、そういった部分ではヨーロッパの方が残酷かと

・アメリカの終身刑のようになると「終わらせてくれ」と思うが、200年など重犯罪者が確実に出てこれないので安心という側面もある

・死刑を行うのは刑務官で、私たちと何ら変わりのない普通の人が行う。軍人など訓練を受けた人ではない。私たちに代わって行ってくれているということを覚えていただきたい

上記のような様々な意見があり、 議論が活発に行われました。

最終的な板書はコチラ↓

次回のてつがくカフェは、

10月16日(土)16時から福島市市民活動サポートセンターで行います。

テーマは「お酒を飲むことは必要か?」です。

なお、会場参加にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策のため、

マスク着用の上、ご来場いただきますようお願い致します。

また、オンラインによる参加をご希望の際は、

てつがくカフェのメールアドレスまでご連絡ください。

そのほか、てつがくカフェのTwitterとFacebookもありますので、フォローしていただけると幸いです。

▶てつがくカフェ@ふくしま Twitter

▶てつがくカフェ@ふくしま Facebook

それでは皆様また次回の「てつがくカフェ」でお会いしましょう。