森本町通り(レンガ通り)を歩いていくと、突き当たりに三島公園があります。

三島公園は旧久留島氏の庭園で廃城になった「角牟城(つのむれじょう)」の山麓に森陣屋を置いていた頃に作られたとされています。

三島公園から栖鳳廊(せいほうろう)、末廣神社を経て角牟城まで道がつながっています。

角牟城までは三の丸までは車で上がれるみたいですが、ここは歩かなくてはということで歩くことにしました。

これがとんでもない道のりで判断に過ちがあったことはすぐに明らかになりました。

栖鳳廊、末廣神社までは普通の道のりでした。それでも坂道や石段はあって少し息が切れる程度でした。

ここでやめれば良かったのですが、展望台ということばに釣られてそのまま登ることにしました。

ひたすら登る一本道で坂道と石段以外はありません。

山登りと覚悟していればそれなりの心つもりはしていたのですが、そんなことは考えずにいたので完全に息が上がっていました。

でも、途中に石の像が刻んであってそれがなかなか形がいいので、由緒あるものだと思いながら登りました。

三の丸あたりから立派な石垣が出てきます。

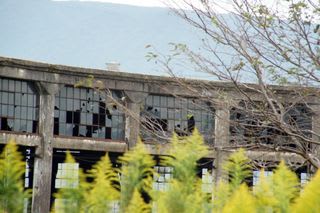

角牟礼城は、13世紀後半に築かれたとされています。その後戦国時代には大内氏と大友氏との争いで強固にされたとされます。

16世紀後半には島津氏による侵略にも耐えて、難攻不落の城として名をはせたと言われています。

1594年秀吉の家臣の毛利高政によって、中世の山城から石垣や櫓門をもつ近世の城郭に作り変えられたとされます。

その遺構からは中世の城郭から近世の城郭への移行の様子をうかがうことができる貴重な城跡だそうです。

角埋山の頂上(576m)から本丸、二ノ丸、三ノ丸の順に配置され、伝搦手門跡には滋賀の穴太衆(あのうしゅう)が積んだとされる穴太積み(あのう)と呼ばれる野面積みの石垣が残っています。

これは安土城などと同じ石の積み方ださそうです。

やっとの思いで山頂に上がりました。

山頂は大変広い台地になっています。小さな小学校の運動場くらいはあります。

これは、ビュートと呼ばれる山の形だそうです。

でも、展望はあまり開けません。

少し降りた所に展望デッキがありました。

そこからは大岩扇山(おおがんせんざん)や、伐株山(きりかぶやま)や万年山(はねやま)が一望できます。遠く久住の山も見えてきます。

玖珠盆地の山々はメサ、ビュートと呼ばれるテーブル状の形をしたものが多く見られます。

50万年前~60万年前の火山活動でできたものが浸食されたとされています。

こういった風景から、日本のグランドキャニオンとか、緑のグランドキャニオンと呼ばれているそうです。(笑い)

それでも、大岩扇山の柱状節理の絶壁は見事です。岩の扇を広げたようです。

山から下りると末廣神社はお祭りの準備をしていました。

昔ながらの祭の風景で、地域の伝統というものを感じました。

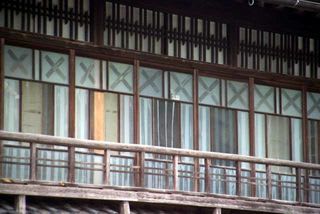

栖鳳廊は茶室のようで茶室からは久住連山を借景として使っていたようです。

やっとの思いで降りてきて、そろそろ帰り支度です。

でも、せっかく大分まで来たのですから、温泉に入らなくてはということで日帰り入浴ができる場所を地図で探しました。

耶馬溪方面に見つけたので入ることにしました。

露天風呂だけの小さな温泉です。入湯料は400円とリーズナブルな値段でした。

誰も入ってなくて独り占めでゆっくりつかることができました。

帰りは耶馬溪方面から10号線経由で北九州空港から東九州道を通って帰る道を選びました。

途中青の洞門の所で大きな石橋を見つけました。

耶馬溪橋(オランダ橋)と言うそうです。

帰りの道すがら見た空はきれいな空でした。

天領だったということで代官様が迎えてくれました。

天領だったということで代官様が迎えてくれました。