奈良滞在2日目です。この日の午後から全国障害児教育学級・学校学習交流集会があります。受付は12時からなので、午前中は寺廻りをします。

インターネットで検索すると、法隆寺が朝8時から拝観できるとのこと。

朝8時の開門に間に合うべく法隆寺に向かいました。

流石に朝早くの境内は静かでほとんど観光客らしき人たちもいなくて、心穏やかに向かうことができました。

法隆寺訪問も学生の頃から数えたら10数回になると思います。書籍もたくさん持っているので、滅茶苦茶詳しいのですが、それでもやっぱり生の迫力には圧倒されます。

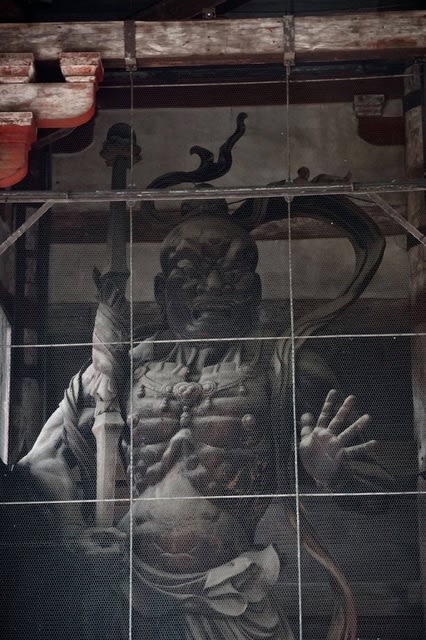

法隆寺では建物だけしか撮影できないので、どうしても建物ばかりになりますが、金堂にある釈迦三尊像ももちろんですが、百済観音、広目天、多聞天等々それはすごい飛鳥仏に囲まれています。

ため息が出るほどの歴史を前にそれをほとんど独り占めしている時間は、本当に貴重でした。

今回は南大門が工事中で、金堂、五重塔、南大門のスリーショットが撮れなかったのが。ちょっと残念ですが、家にはたくさんの写真があります。

一枚めは大講堂です。正面にある灯篭の獅子も見事です。

解説し始めるとメンドくさい男になるので、ここら辺で。

五重塔や金堂のある伽藍を西院と呼びます。そこから夢殿がある東院に向かいます。

どこを撮影しても歴史的資料なのですが、我が家には若い頃に無理して買った「岩波版奈良の寺」全6巻(ほるぷ出版)があるので、家に帰ってゆっくり堪能できるので、全部撮影することはないのですが、やっぱり撮影してしまいます。

法隆寺から中宮寺に向かい彌勒菩薩像を見てから、時計を見ながら斑鳩三塔を巡ります。

歩くにはちょっとあるのですが、バスを待つには不便ということもあり、やっぱり歩きます。(これが後で後悔につながるのですが、それも知らず)

まずは、法輪寺に向かいます。創建は、飛鳥時代に遡る寺なのですが、現在では規模も小さくなり、国宝だった三重塔も1944年落雷で消失してしまいました。

現在の塔は、1975年に再建されたものです。

講堂には、飛鳥時代、白鳳時代の重要文化財の仏像が多数あります。

すぐ近くで見ることができてなかなかのものでした。

斑鳩三塔最後の法起寺です。

パンフレットやガイドブックには「ほうきじ」と書いてありますが、自分の記憶では「ほっきじ」と読んでいたと思います。

地元の方に聞いてみました。すると、地元の方は「ほっきじ」と呼ぶことの方が多いそうです。でも、どちらも正解のようです。

法輪寺も法起寺も生活空間に根付いた塔のような気がします。

法起寺は聖徳太子建立の七ヶ寺の一つとされています。

三重塔は706年に建立されたとされ、最古の三重塔として国宝に指定されています。

溜池越しにひょいと顔を出す風景が好きです。

敷地内の池越しに見える三重塔はやっぱり落ち着きのある姿を見せます。

左下の写真のように畑のすぐ横に建っている姿は、三重塔

周辺の観光モードとは程遠い、いかにも奈良の風景だと思います。

法起寺をしっかり見てから、お寺の人に奈良に戻る方法を尋ねました。

法隆寺に戻るより、バスに乗って奈良に戻る方法がベストだというアドバイスをもらってバス停に行ってみました。

次のバスの時間まで40分近くあります。でも、法隆寺駅まで歩いても40分以上かかるし。ということで待つことにしました。

ベンチも近くに店もないので、法起寺周辺のあぜ道をブラブラと散策しながらバスの時間を待つことにしました。

前回紹介した畑越しの三重塔がそれです。

テレビでやっている「路線バスの旅」が好きで憧れて見ているのですが、テレビで見て楽しむのと現実は違いますね。

奈良交通のバスは、1時間に1本あるのですが、この日は土曜日。さらにバスの間隔が空いていました。

バスはまさに路線バスです。各バス停ごとに速度を下げながらゆっくりゆっくり進みます。なかなかロングドライブでした。

ただ、Suikaのカードが使えたので両替を気にせず乗車できたのは良かったです。

交流集会2日目からは奈良教育大学に場所を移します。

奈良教育大学の裏手には新薬師寺があります。分科会が始まる前に時間を見計らって是非とも行きたいお寺です。

本堂も何とも味わいのある奈良時代の建物です。もちろん国宝です。中には、薬師如来坐像があり、それを囲むように十二神将立像があります。どれも国宝に指定されており、仏像の写真集には必ずと言っていいほど、掲載されています。

時間はあまりなかったのですが、時を忘れるほど見入っていました。

すぐそばには入江泰吉記念 奈良市写真美術館があります。

入江泰吉さんの万葉路の写真と花の写真にすっかり魅入ってしまいました。

やっぱり私の写真の原点はここでした。構図といい色合いといい、この人のコピーから始まったようです。

ちょっと高くて重かったのですが、入江さんの写真集を買って帰りました。

奈良教育大学周辺は大変落ち着いた町並みです。好きな風景の町並みです。

分科会が終わってからホテルに帰る道すがら撮影した写真です。

古都奈良に行ってもやっぱり鉄道は撮ってしまいます。

行く前にはなるべく乗り換えを減らしたいこともあり、ローカル線に揺られるのも良いかと思い、JR一本で京都経由という旅を選びました。

でも、近鉄線にも興味が湧き、西大寺経由で沿線の写真を撮ってきました。