川口まで自転車で往復した帰り道、近道をしようと思ってかえって迷ってしまい、うろうろしているうちに、田端の「切り通し」の崖の上に出てしまった。橋がかかっていて、そこから下界を眺めると、夕方6時過ぎ、ちょうど「暮れなずむ頃」というあたりで、何とも不思議な光景だった。風がひゅーひゅーと吹きつける。Tシャツに半ズボンだったので、寒いのなんの。でも、最前、荒川大橋を渡った時、欄干に吹きつける風が、びよーんびよーんと音楽みたいに鳴っていたようなところまではいかない。

ここにはもう一本、人ひとりやっと通れるような、山奥の吊り橋のような雰囲気の小さな橋が併行してかかっている。下の通りに出るにはこちらが近道であるようなので、そこを自転車で渡ろうとしたら、向こうから中折れ帽子をかぶった背広姿の紳士が歩いてきたので自転車から下りてやり過ごしたら、紳士は私をちらりと見て、会釈をした。私もちょこっと頭を下げながら、顔を見ると、白人だった。こんなところに外人さんが住んでいるのか!とちょっとびっくり。もちろん、住んでいるかどうか知らないが、いずれにせよ、普通のビジネスマンではない。日本の近代文学かなにかを研究しているのだろうか。だとしたら、芥川龍之介あたりか。

というのは、たしか、芥川は田端と縁があったと思って、そう書いたのだが、あやふやなので、ウィキペディアで調べたら、芥川龍之介は東京、京橋区出身、牛乳屋の息子で、海軍大学で英語を教えている頃は、鎌倉の材木座海岸の近くに住んでいた。田端の自宅で服毒自殺、とあった。

そうだったのか。知らなかった。しかし、田端のどこに住んでいたのだろう。切り通しの崖の上ってことはないだろうな。たまに見るならともかく、こんなところに住み、始終こんな眺めに取り囲まれていたら、神経が鋭い人は頭がおかしくなる。(それで自殺したりたのかも、なんちゃって新説)

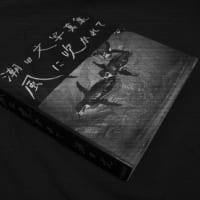

事務所に帰ってから、なんとなく中井英夫の「虚無への供物」の文庫版(講談社文庫)を開き、解説(出口裕弘筆)を読んだら、なんと、中井英夫が田端で生まれ、育ったそうで、しかも、「黒鳥譚」という中編小説の、「田端の切り通し」に架かっている橋について書かれた一節が引用されていた。

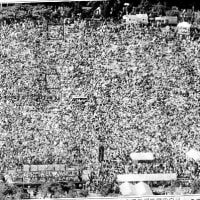

『田端の橋たもとまでくると、青年は手すりにもたれて遠くを眺めた。そこは高台の切れ目で、見下ろすと低い町並み一帯は、陽に烟りながら、水に泛んだ見知らぬ都市のようにひろがっている。橋は大きく弓なりに鉄道線路をひとまたぎにし、下町の中へのめり込む。疲れた足をひきずってここまで辿りつくと、ぼうぼうと風に吹かれながらこうして佇むのがいつものことだった。橋の下から白い煙を吹き上げる蒸気機関車。黒い貨車の列。その向こう、蒼味がかった巨大なガスタンクや、川べりの三本煙突などのあいだに、小さな家並みがたてこんで人々は蟻のように動き回っている』

私は、ガスタンクも、三本煙突も、蒸気機関車も、また、「低い町並み」も巨大なショッピングモール状の建物に埋もれて見ることはできなかったが、「蟻のように動く人々」、「水に泛んだ見知らぬ都市」といったSF的印象は、現在の方がより強いように思う。(今気がついたが、意図せぬ田端彷徨の後、「虚無への供物」を開いたのは、この小説に東京の地名がやたらに出てくるからだ。「虚無への供物」は一度読んで、とても面白かった記憶があるが、どんな話だったかは全然覚えていない。特に、謎解きのトリックなんかはさっぱりだ。「虚無への供物」だけではない。トリックを覚えている推理小説なんて一つもない。こんなんでは、推理小説を読んだことにならない……だろうか? わからないが、こんな時、私はつくづく思う。俺って頭悪いのかな~と。)

ここにはもう一本、人ひとりやっと通れるような、山奥の吊り橋のような雰囲気の小さな橋が併行してかかっている。下の通りに出るにはこちらが近道であるようなので、そこを自転車で渡ろうとしたら、向こうから中折れ帽子をかぶった背広姿の紳士が歩いてきたので自転車から下りてやり過ごしたら、紳士は私をちらりと見て、会釈をした。私もちょこっと頭を下げながら、顔を見ると、白人だった。こんなところに外人さんが住んでいるのか!とちょっとびっくり。もちろん、住んでいるかどうか知らないが、いずれにせよ、普通のビジネスマンではない。日本の近代文学かなにかを研究しているのだろうか。だとしたら、芥川龍之介あたりか。

というのは、たしか、芥川は田端と縁があったと思って、そう書いたのだが、あやふやなので、ウィキペディアで調べたら、芥川龍之介は東京、京橋区出身、牛乳屋の息子で、海軍大学で英語を教えている頃は、鎌倉の材木座海岸の近くに住んでいた。田端の自宅で服毒自殺、とあった。

そうだったのか。知らなかった。しかし、田端のどこに住んでいたのだろう。切り通しの崖の上ってことはないだろうな。たまに見るならともかく、こんなところに住み、始終こんな眺めに取り囲まれていたら、神経が鋭い人は頭がおかしくなる。(それで自殺したりたのかも、なんちゃって新説)

事務所に帰ってから、なんとなく中井英夫の「虚無への供物」の文庫版(講談社文庫)を開き、解説(出口裕弘筆)を読んだら、なんと、中井英夫が田端で生まれ、育ったそうで、しかも、「黒鳥譚」という中編小説の、「田端の切り通し」に架かっている橋について書かれた一節が引用されていた。

『田端の橋たもとまでくると、青年は手すりにもたれて遠くを眺めた。そこは高台の切れ目で、見下ろすと低い町並み一帯は、陽に烟りながら、水に泛んだ見知らぬ都市のようにひろがっている。橋は大きく弓なりに鉄道線路をひとまたぎにし、下町の中へのめり込む。疲れた足をひきずってここまで辿りつくと、ぼうぼうと風に吹かれながらこうして佇むのがいつものことだった。橋の下から白い煙を吹き上げる蒸気機関車。黒い貨車の列。その向こう、蒼味がかった巨大なガスタンクや、川べりの三本煙突などのあいだに、小さな家並みがたてこんで人々は蟻のように動き回っている』

私は、ガスタンクも、三本煙突も、蒸気機関車も、また、「低い町並み」も巨大なショッピングモール状の建物に埋もれて見ることはできなかったが、「蟻のように動く人々」、「水に泛んだ見知らぬ都市」といったSF的印象は、現在の方がより強いように思う。(今気がついたが、意図せぬ田端彷徨の後、「虚無への供物」を開いたのは、この小説に東京の地名がやたらに出てくるからだ。「虚無への供物」は一度読んで、とても面白かった記憶があるが、どんな話だったかは全然覚えていない。特に、謎解きのトリックなんかはさっぱりだ。「虚無への供物」だけではない。トリックを覚えている推理小説なんて一つもない。こんなんでは、推理小説を読んだことにならない……だろうか? わからないが、こんな時、私はつくづく思う。俺って頭悪いのかな~と。)