猿渡(さわたり)川の護岸堤防はコンクリートで固められていて、どちらかと言えば殺風景な印象を持たせられます。

昔ながらの河川という感じがしなくて、いかにも人工の「放水路」というような感じを抱かせます。

海にはだいぶ近づいていますので、潮の満ち干の通りに川の流れ方も向きが変わりますし、海の魚もやって来ます。

川のせせらぎが聞こえない代わりに水鳥が来ていて、それを眺める楽しみもあります。

小生の場合は山岳景観に特化してやって来ましたが、そんな水面にも目をやりながら下流に向かってそぞろ歩きをしています。

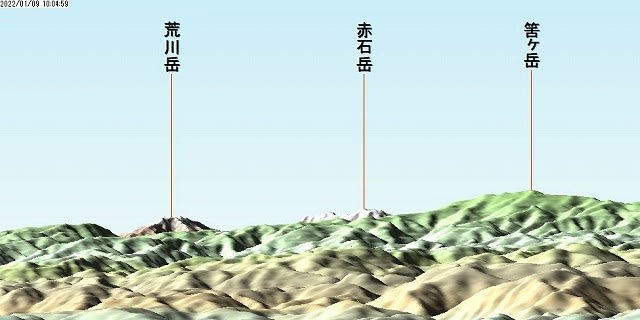

高須橋より荒川・赤石岳 ↓

高須橋の橋の上から期待を込めて、南アルプスの方角を覗きます。 荒川岳と赤石岳が白い峰を見せていました!

カシバードで確認 ↓

同じ画角でカシバードにより確認します。

もう一つ下流の神明橋から ↓

ここからは荒川岳のみが見えたように記憶しています。神明橋は江戸時代からお神明橋と呼ばれていたそうで、その由来は橋のたもとに神明社を祀ったことに拠るそうです。

オナガガモ ↓

今回、オナガガモが群れを作っている場面は見ませんでした。(上に写っているのはコガモです。)

名古屋鉄道の沢渡川橋梁 ↓

二両編成の電車が通るところを待ち受けていました。

沢渡川橋梁の手前から恵那山方面 ↓

団地の高楼から恵那山方面を写しませんでしたので、条件が悪いのですが、ここから恵那山にカメラを向けます。

巡見橋に到着 ↓

橋の柵にこんなものが付いていました。

おそらく橋の名前と関係することのようだと察しました。

まず、巡見使(じゅんけんし)とは:

江戸幕府が諸国の大名・旗本の監視と情勢調査のために派遣した上使(諸大名などに将軍の意(上意)を伝えるために派遣した使者)のことです。(wikiより)

そして巡見橋の名前の由来:

江戸時代に架けられたこの橋は、幕府の巡見使の通行する道筋にあたり、

刈谷藩の役人がここで出迎えるのが例であった。その当時から巡見橋と呼ばれている。(この板に刻まれている文より)

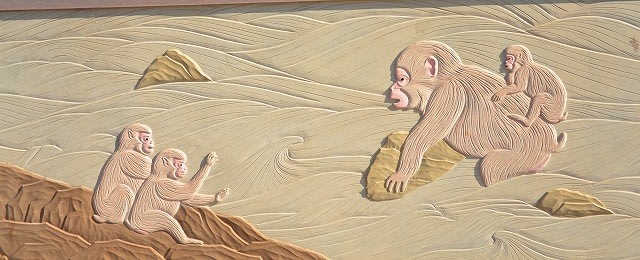

次に下を流れる猿渡川の名前の由来 ↓

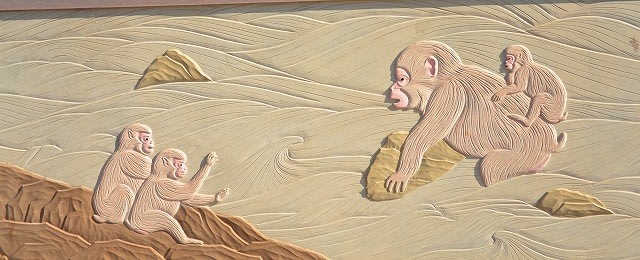

これも橋の手すりに組み込まれている鋳物製の板です。

猿渡川の名前の由来とは(wikiより引用):

弘法大師空海が帰京の際に現在の知立市付近を通りがかり、橋のない川に差し掛かると、その川のたもとで親猿と3匹の子猿に遭遇したそうです。

見たところ兄猿と弟猿2匹は仲が悪い様子で、どのようにして川を渡るのか見ていたところ、以下のようにして親猿は自分がいない場所で兄猿と弟猿を一緒にすることなく、巧みに3匹の子猿を対岸まで背負って渡した。

親猿は兄猿太郎を背負って対岸に着き、兄猿を置いてこちらに戻った。

親猿は弟猿次郎を背負って対岸に着き、兄猿太郎を背負ってこちらに戻った。

親猿は弟猿三郎を背負って対岸に着き、そのままこちらに戻った。

親猿は兄猿太郎を背負って対岸に着き、4匹の猿はすべて対岸に着いた。

空海は親猿の知恵に感心し、この川を猿渡川と名付けたそうです。

これはひとくくりにして「猿知恵」とは侮れません。

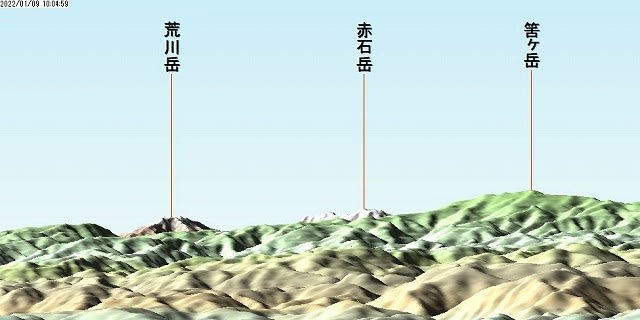

巡見橋から荒川岳 ↓

巡見橋から赤石岳 ↓

ここからも荒川岳と赤石岳が見えていました。

そして驚くべきことに・・・・・・

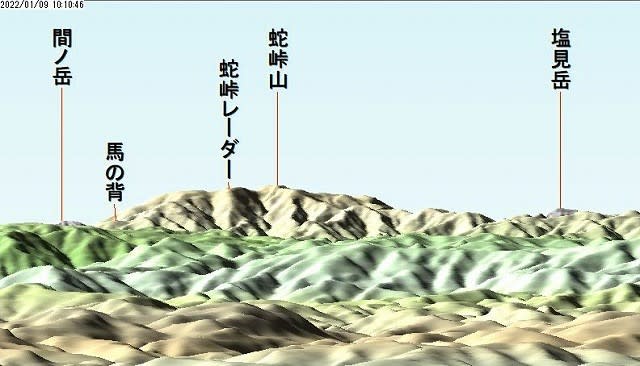

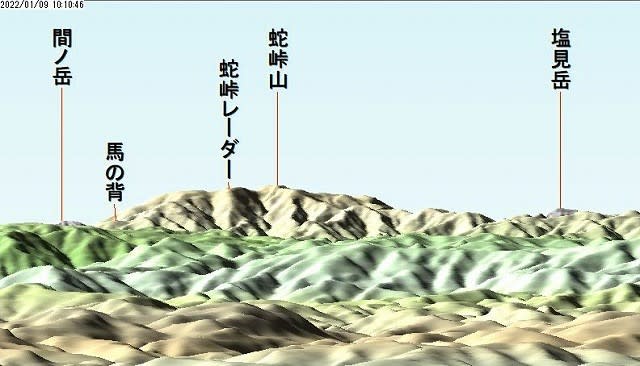

蛇峠山を挟んで間ノ岳と塩見岳が ↓

左側に白根三山の間ノ岳の雪嶺がほんの僅かだけ見えています。そして右側には塩見岳も・・・・。

カシバードで確認 ↓

もう一度、今度は双眼鏡を持ってここに確認に来ることにします。

巡見橋からも恵那山 ↓

恵那山を単独では捉えられませんが、これも山の眺めの一つということで受け止めておきましょう。

昔ながらの河川という感じがしなくて、いかにも人工の「放水路」というような感じを抱かせます。

海にはだいぶ近づいていますので、潮の満ち干の通りに川の流れ方も向きが変わりますし、海の魚もやって来ます。

川のせせらぎが聞こえない代わりに水鳥が来ていて、それを眺める楽しみもあります。

小生の場合は山岳景観に特化してやって来ましたが、そんな水面にも目をやりながら下流に向かってそぞろ歩きをしています。

高須橋より荒川・赤石岳 ↓

高須橋の橋の上から期待を込めて、南アルプスの方角を覗きます。 荒川岳と赤石岳が白い峰を見せていました!

カシバードで確認 ↓

同じ画角でカシバードにより確認します。

もう一つ下流の神明橋から ↓

ここからは荒川岳のみが見えたように記憶しています。神明橋は江戸時代からお神明橋と呼ばれていたそうで、その由来は橋のたもとに神明社を祀ったことに拠るそうです。

オナガガモ ↓

今回、オナガガモが群れを作っている場面は見ませんでした。(上に写っているのはコガモです。)

名古屋鉄道の沢渡川橋梁 ↓

二両編成の電車が通るところを待ち受けていました。

沢渡川橋梁の手前から恵那山方面 ↓

団地の高楼から恵那山方面を写しませんでしたので、条件が悪いのですが、ここから恵那山にカメラを向けます。

巡見橋に到着 ↓

橋の柵にこんなものが付いていました。

おそらく橋の名前と関係することのようだと察しました。

まず、巡見使(じゅんけんし)とは:

江戸幕府が諸国の大名・旗本の監視と情勢調査のために派遣した上使(諸大名などに将軍の意(上意)を伝えるために派遣した使者)のことです。(wikiより)

そして巡見橋の名前の由来:

江戸時代に架けられたこの橋は、幕府の巡見使の通行する道筋にあたり、

刈谷藩の役人がここで出迎えるのが例であった。その当時から巡見橋と呼ばれている。(この板に刻まれている文より)

次に下を流れる猿渡川の名前の由来 ↓

これも橋の手すりに組み込まれている鋳物製の板です。

猿渡川の名前の由来とは(wikiより引用):

弘法大師空海が帰京の際に現在の知立市付近を通りがかり、橋のない川に差し掛かると、その川のたもとで親猿と3匹の子猿に遭遇したそうです。

見たところ兄猿と弟猿2匹は仲が悪い様子で、どのようにして川を渡るのか見ていたところ、以下のようにして親猿は自分がいない場所で兄猿と弟猿を一緒にすることなく、巧みに3匹の子猿を対岸まで背負って渡した。

親猿は兄猿太郎を背負って対岸に着き、兄猿を置いてこちらに戻った。

親猿は弟猿次郎を背負って対岸に着き、兄猿太郎を背負ってこちらに戻った。

親猿は弟猿三郎を背負って対岸に着き、そのままこちらに戻った。

親猿は兄猿太郎を背負って対岸に着き、4匹の猿はすべて対岸に着いた。

空海は親猿の知恵に感心し、この川を猿渡川と名付けたそうです。

これはひとくくりにして「猿知恵」とは侮れません。

巡見橋から荒川岳 ↓

巡見橋から赤石岳 ↓

ここからも荒川岳と赤石岳が見えていました。

そして驚くべきことに・・・・・・

蛇峠山を挟んで間ノ岳と塩見岳が ↓

左側に白根三山の間ノ岳の雪嶺がほんの僅かだけ見えています。そして右側には塩見岳も・・・・。

カシバードで確認 ↓

もう一度、今度は双眼鏡を持ってここに確認に来ることにします。

巡見橋からも恵那山 ↓

恵那山を単独では捉えられませんが、これも山の眺めの一つということで受け止めておきましょう。

何か由緒ある場所のようですね。

今日もよく晴れています。

巡見橋には上述のような由来がありました。

三河は家康の母の於大の方とも縁がありますので、疎かにはされなかったのではないかと思います。

太平洋側と日本海側とで、空模様がきっぱりと別れましたね。

「親猿と3匹の子猿」3回読みふけったが解らない、理解できずまた翌日にでも読み返しましょう。

▼ 親猿と 川を渡るを 三度読み

それで分からず 宿題にする(縄)

寒さにめげず、頑張っています!!

南の島、石垣島では田植えが始まったとか、日本列島長し!!

冬来たりなば、春は必ずやってくる、もう少し・・・・。

今日と言う日を頑張りましょう。そして大事に・・・・。

今季最強の寒波が到来しているようで、こちら四国も昨日から冷えています。

ところで、荒川岳、赤石岳、それに南アルプスの名だたる山々が御地の平野部から眺めることができたのですね。

たまたま、今日は田中陽希さんのグレートトラバースで荒川岳と赤石岳をしていたので、見入ってました。赤石岳には以前も書いたかもしれませんが大学3年の秋合宿で登りました。ところが風雨に遭い、自分がどんなところを歩いているのかすらわからないほどでした。今日の放映で、大きな山だったのだな~と思いました。

荒川岳辺りはお花畑も見事だそうですね。

登ったけど、その山容すらわからなかった赤石岳にもう一度登る機会はあるのかしらん?などと考えていました。

お大師さんはほんとに全国各地を行脚されているのですね。

兄猿と弟猿を自分がいない場で一緒にしないために、いったん渡らせた兄猿を、再び、こちら側に連れ帰るのですね。これは何かの教訓か何かなのでしょうか。

猿渡川の名前の由来についてはややこしかったですね。

また適当に遊んでやってくださいまし。

この頃の寒さは辛いですね。首都圏では雪の降る日がかなりの日数になるのではないでしょうか。

三河でも今晩当たりから明朝にかけて降るかもしれないという予報でした。

このまま3月頃まで寒さが続きそうな気がしてきました。

オミクロン株が蔓延してきていますが、何とか凌いでいけると良いですね。

元気づけをいただきましてありがとうございます。

この頃の雪雲の様子を見ると、四国にも頻繁にかかっていますね。

ところが不思議なことに(幸いなことに)東海地方の太平洋沿岸には雪雲が届いて来ていないのです。

今回も始めのうちはそうでしたが、時間が経つにつれて雪雲が南進しそうになって来て、午後7時の予報では愛知県の平野部にも積雪がありそう・・・・という風に変わって来ました。

グレートトラバースの荒川岳と赤石岳を小生も録画してから後から見ました。

自分は単独行で逆方向の茶臼岳から北上して今日の山域を歩きましたが、大きな山の連続でしたね。

Keitann様は合宿で重い荷物を担ぎ上げたのでしたか。

風雨の中での行軍とはお気の毒なことでしたね。

あの田中陽希さんの映像を見て、小生もまたあそこを歩きたいと切望しました。

弘法大師さんは神出鬼没のスーパーマンですね。

お猿さんの話は後付けのものなのでしょうが、暇つぶしのクイズにはなりそうですね。

三河では名古屋鉄道が路線網が充実しています。

この碧南線は乗客が少ないのでしょうね。

以前は碧南から西尾まで路線が伸びていましたが、10年ほど前でしょうか碧南から先は廃止になってしまいました。

2両編成は本線(豊橋-岡崎-知立-名古屋-一宮-岐阜)ではありえないのでしょうが、支線では珍しくはなくなってしまったかもしれません。

猿の川渡りは「猿知恵」の馬鹿にならないことを教えてくれますね。