弓張山地という言葉は、山好きの人でも余程三河や遠州の山に興味がなければ聞くことのない名前かもしれません。

以下にウィキの記述を適当に加工して引用します。

(引用開始)

弓張山地(ゆみはりさんち)は、南アルプスの南端の山域とされることもあり、赤石山脈の南側の愛知県豊橋市・新城市と静岡県湖西市・浜松市北区 にまたがる山地である。

一般的には鳶ノ巣山(標高706m)を北東端の最高地点として、南西に延びる愛知県と静岡県境の弓状に連なる山域であり、太平洋沿岸付近まで約50kmに亘って延びる。

(引用終了)

掻い摘んでいうならば、JR東海道本線の二川駅の北から北東に鳶の巣山まで延びる山地です。

この稜線を歩き通してみたいと考え、一昨年の三月から少しずつ歩いて来ましたが、12/28日に最後の部分を歩いてやっと一つの線に繋がりました。

面白いのはこの稜線上に浅間山という名前の山が4つもあったことでした。

(すべて「センゲンヤマ」と読みます。)

1.崇山(すせ)の浅間山(370m)=頭浅間

2.下の浅間山(479m)

3.上の浅間山(519m)

4.阿寺の浅間山(644m)と、北に行くにしたがって標高も高くなってきています。

今回は12/08日に歩いた阿寺の浅間山から尾根に取付き、この弓張山地の最高地点である鳶ノ巣山まで県境稜線を歩いて行きました。

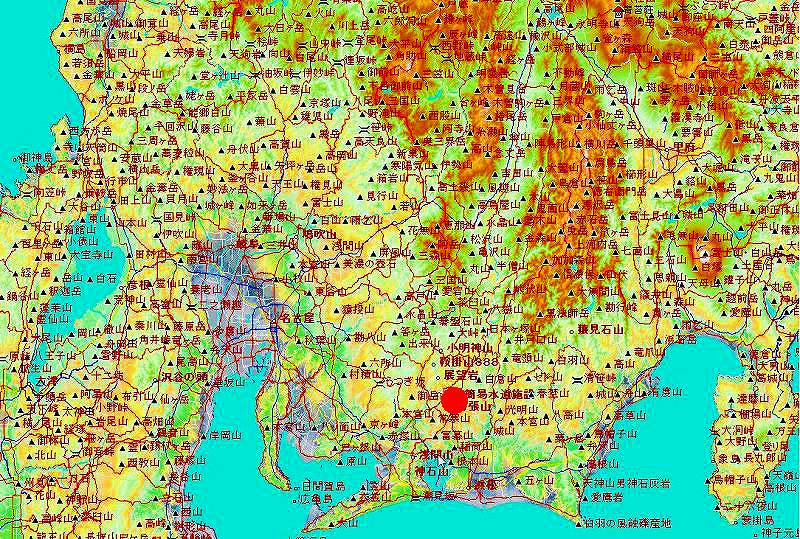

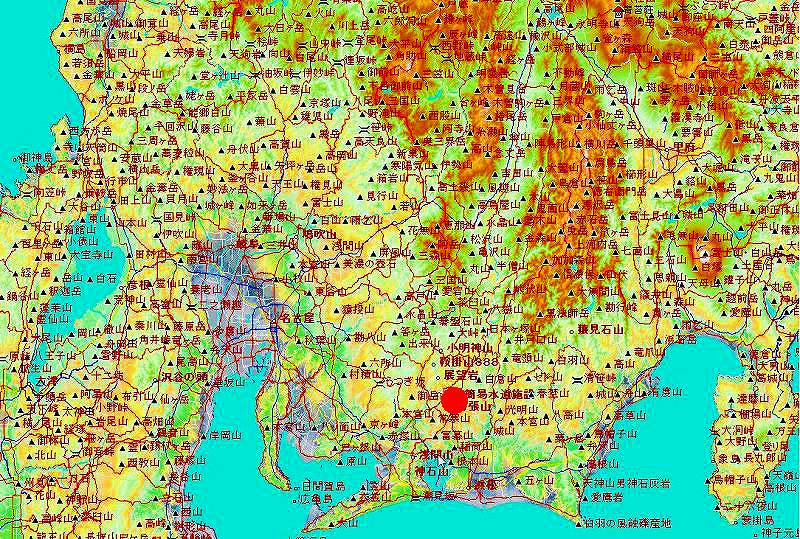

位置図 ↓

赤丸部分になります。

鳥瞰図 ↓

駐車地点から反時計回りで歩きました。

実行図 ↓

同じく駐車地点から反時計回りで歩いています。

断面図 ↓

低山の稜線歩きですので、スケールの大きな凹凸はありません。

歩き始め ↓

日の出タイムの直前に、舗装された林道を歩き始めます。

ミツマタ ↓

林道沿いにミツマタが植えられていました。

朝陽が差す ↓

朝の陽が当たったところは黄金色に輝いています。この日の好天が約束されたようなものです。

ミヤマシキミ ↓

コウヤボウキ ↓

本宮山 ↓

寒い朝でしたので、遠くの見晴らしもよさそうです。本宮山も長い尾根を横たえています。

鳳来寺山から宇連山まで ↓

三河の山も良く見えています。

鳳来寺山 ↓

ここからですと鳳来寺山が裾の方から山体をよく見ることが出来ます。

棚山 ↓

棚山は全体を「棚山高原」というほど山頂部分がなだらかに見えています。

宇連山 ↓

棚山に比べれば宇連山は山の頂がはっきりしています。

鹿島山から平山明神山まで ↓

この山群は周回するのにちょうど良い塊になっています。

三ツ瀬明神山 ↓

一人離れて・・・・という感じで三ツ瀬明神山が自己主張しています。

林道はやがて地道に ↓

道が分岐して、地道の林道を歩くようになります。

山に取付く ↓

ここから山に取付いていきます。目指すは12/08日に行った(阿寺の)浅間山の山頂です。

キッコウハグマ ↓

道が不明瞭になり、適当に藪を漕いだりしながら歩く中で見つけました。

県境稜線 ↓

取付きからいくらも歩かないうちに県境の稜線に乗り上げました。浅間山の頂上はすぐそこです。

以下にウィキの記述を適当に加工して引用します。

(引用開始)

弓張山地(ゆみはりさんち)は、南アルプスの南端の山域とされることもあり、赤石山脈の南側の愛知県豊橋市・新城市と静岡県湖西市・浜松市北区 にまたがる山地である。

一般的には鳶ノ巣山(標高706m)を北東端の最高地点として、南西に延びる愛知県と静岡県境の弓状に連なる山域であり、太平洋沿岸付近まで約50kmに亘って延びる。

(引用終了)

掻い摘んでいうならば、JR東海道本線の二川駅の北から北東に鳶の巣山まで延びる山地です。

この稜線を歩き通してみたいと考え、一昨年の三月から少しずつ歩いて来ましたが、12/28日に最後の部分を歩いてやっと一つの線に繋がりました。

面白いのはこの稜線上に浅間山という名前の山が4つもあったことでした。

(すべて「センゲンヤマ」と読みます。)

1.崇山(すせ)の浅間山(370m)=頭浅間

2.下の浅間山(479m)

3.上の浅間山(519m)

4.阿寺の浅間山(644m)と、北に行くにしたがって標高も高くなってきています。

今回は12/08日に歩いた阿寺の浅間山から尾根に取付き、この弓張山地の最高地点である鳶ノ巣山まで県境稜線を歩いて行きました。

位置図 ↓

赤丸部分になります。

鳥瞰図 ↓

駐車地点から反時計回りで歩きました。

実行図 ↓

同じく駐車地点から反時計回りで歩いています。

断面図 ↓

低山の稜線歩きですので、スケールの大きな凹凸はありません。

歩き始め ↓

日の出タイムの直前に、舗装された林道を歩き始めます。

ミツマタ ↓

林道沿いにミツマタが植えられていました。

朝陽が差す ↓

朝の陽が当たったところは黄金色に輝いています。この日の好天が約束されたようなものです。

ミヤマシキミ ↓

コウヤボウキ ↓

本宮山 ↓

寒い朝でしたので、遠くの見晴らしもよさそうです。本宮山も長い尾根を横たえています。

鳳来寺山から宇連山まで ↓

三河の山も良く見えています。

鳳来寺山 ↓

ここからですと鳳来寺山が裾の方から山体をよく見ることが出来ます。

棚山 ↓

棚山は全体を「棚山高原」というほど山頂部分がなだらかに見えています。

宇連山 ↓

棚山に比べれば宇連山は山の頂がはっきりしています。

鹿島山から平山明神山まで ↓

この山群は周回するのにちょうど良い塊になっています。

三ツ瀬明神山 ↓

一人離れて・・・・という感じで三ツ瀬明神山が自己主張しています。

林道はやがて地道に ↓

道が分岐して、地道の林道を歩くようになります。

山に取付く ↓

ここから山に取付いていきます。目指すは12/08日に行った(阿寺の)浅間山の山頂です。

キッコウハグマ ↓

道が不明瞭になり、適当に藪を漕いだりしながら歩く中で見つけました。

県境稜線 ↓

取付きからいくらも歩かないうちに県境の稜線に乗り上げました。浅間山の頂上はすぐそこです。

これで全ての稜線が繋がったのですね。

素晴らしい快挙でこの年を終ることが出来羨ましいことでした。

浅間山が沢山あるのには驚きしたし 南アルプスとも繋がっていることも思いもよりませんでした。

ミツマタは春の準備中ですね。

朝日に輝く紅葉の写真は広告に使えそうないい写真でした。

登られた山々が見られて懐かしかったでしょうね。

林道が整備されていて歩きやすそうでした。

弓張山地の稜線歩きを思いついて足掛け3年でやっと一本の線として細々とつながりました。

山歩きの上での危険個所や困難な登攀は要求されることがありませんでしたが、そこへ行くまで(車でのアプローチ)の道のりや、帰る道などでいろいろと工夫する部分はありました。

もしかするとこういう地味すぎる山行を思いついて、飽きずにやり通す馬鹿げた人間は数少ないかもしれませんね。

これでこの稜線上の4つの浅間山にすべてお詣りできました。

ミツマタの自生はないはずでしたね。ところが、今回のこの山地ではどういう訳なのか林道沿いでポツポツと見ました。

ちょうど良いタイミングで朝の陽が山体に当たり、黄金色に輝きだしました。

程よい距離で今年歩いた山群が見え、上手い具合に一人納め会が出来たと思いました。

今回は林道歩きが半分近くあり、距離の割には身体が楽を出来ました。

鳶ノ巣山に行ったのですね。

それも浅間山からの続きも歩き、本当に線で二川から鳶ノ巣山まで繋がったのですね。お見事です。

登山には、いろいろと楽しみがありますが、こういうのも満足感は十分あるのではないでしょうか。

言われる通り、ルート計画、駐車場選びなどが普通の山と違い難しいですね。

尾根ルートは、これから出てくるでしょうが、どんな感じか興味津々です。

低山こその面白さです。

こんな青空で富士山は、見えなかったのですか?

展望地がなかったのですか、それとも東方に雲がかかっていたのですか?

楽しみに見ていきます。

最後の目的地鳶ノ巣山は来年回しにしようと思っていましたが、郷里で幼馴染が73歳の若さで亡くなり、それから後に、行けるうちに行っておこうという気持ちが湧きおこり、行動を早めました。

この縦走の皮切りでは、宇利峠を少し下ったところで、きなこ様に拾って頂き、新城駅間まで車で送っていただきましたね。

それから後の縦走での勢いがついた感じがします。

小生の山歩き形態が、概ね周回ルートを主体にしていますので、行動に制約が出来てはいましたが、幸いなことに車で走る道はしっかりしていましたので、心強かったですね。

今山行の尾根ルートは時々道を失ったりしましたが、危険度の少ないところばかりでした。

すぐ近くを林道がついているので、利用頻度の少ない山道は放っておかれるような場面は多々あったと思います。

途中でエビネの群生を見ていますので、その時期になったらご案内しましょうか。

陣座峠から鳶ノ巣山までの間でエビネの群生箇所は3ヵ所ありましたね。

その中にはナツエビネもあるかもしれません。

富士山はついに最後まで見ることが出来ませんでした。天気は良かったのに残念です。

稜線に立木があって、どうしても展望が得られませんでした。

普通ならそんなことは考えられないことですが、真剣に展望ポイントを探しながら歩いてこの体たらくでした。

しかし、もしも大木によじ登ることが出来たらきっと見ることが出来たでしょうね。

小生も「浅間山」と書かれた字を見ると、まず第一に「あさまやま」という音が浮かびます。

それほど、「あさまやま」は家からよく見えていたのです。

ところが三河ではみな「せんげんやま」読みなんです。

断面図では凹凸が強調されて描かれますが、数字で見るとそれほど大した高低差ではないのです。

もっとも、マラソンコースではこんなアップダウンはあり得ないのでしょうね。

弓張山地は天竜川で北側が切り取られていますが、地質的には赤石山脈の末端になります。それにしても三河の山々がはっきり見えます。鳳来寺山、棚山の姿は豊川の対岸のこの場所が絶好の展望地であることを知らせます。山頂の展望が利くならば南ア南部も見れるのでしょう。

今年もお世話になりました。来年も宜しくお願い致します。

鳶ノ巣山は随分奥地にあるような気がしましたが、行ってみると県境稜線上であり、それほど運命的な場所でもありませんでした。

山の奥にまで車道はついていて、「こんなところにまで人が住んでいるのか・・・」という思いはありましたが・・・。

鳶ノ巣山の山頂は木立の中であり、遠くへの眺望は全く利きませんでした。

稜線上でごくまれに愛知県側の峰々が見える場所があったという程度でしかありませんでしたね。

そして、静岡県側には全く眺望の得られる場所がないと言えると思いました。

出来れば富士山を見たかったのですが、それは叶いませんでした。

もしも、木の高さ以上の望楼が作られたらきっと南アルプス南部の峰々も見えるのでしょうね。

今年はいろいろとありましたが、ふらっと様にはたくさんお付き合いをしていただきました。

来る年も、こちらからもよろしくお願いいたします。