このところ5月のような

気温の高い日もあり

横手の”かまくらまつり”も

雪不足で冬の観光としては

落胆させられる状況でした

当地も前日の天気とは違って

真冬に戻り、

いつもなら暖かい冬は大歓迎だが

身勝手ですが

冬の雪景色を

味わうために予約したので

寒波は大歓迎

何年も前に朝日新聞にシリーズで

紹介されていた秋田の真ん中を

南北に走る秋田縦貫鉄道に乗りたいと

思い続けていたのが実現

連れと一緒に参加予定だったのが

このコースの1回目(16~17日)

連れの足の具合が悪く

誰も一緒に行きそうもないので

一週遅れの22~23日に変更し

一人参加となりました

東京駅の集合が早く

駅までタクシーを予約

予約と送迎料金が

乗車料金より高いのでびっくり

今まで連れ合いが送ってくれたのに感謝

福島を過ぎたころから

白いものが目立ち

今回ばかりは悪天候大歓迎

雫石あたりか?岩手山

雪景色は素人が写真をとっても

映えない、静かな水墨画のよう?

ここで秋田縦貫鉄道の乗り換えるが

1時間ちょっと時間があり

添乗員には駅周辺で時間を

つぶすように言われたが、

思い切って行けるところまでと

武家屋敷を目指す

途中荷物を預けてくれば、

もっとたやすく行動できたのにと悔やむ

不安なのでここで我慢して

引き返す

でもまだ20分ぐらい余裕があったが

ひと汗かいたようだ

角館から阿仁合駅まで

イベント列車に乗車

車内の天井には周辺で見れる

植物や動物の絵

秋田犬をモチーフにしたシートの背もたれ

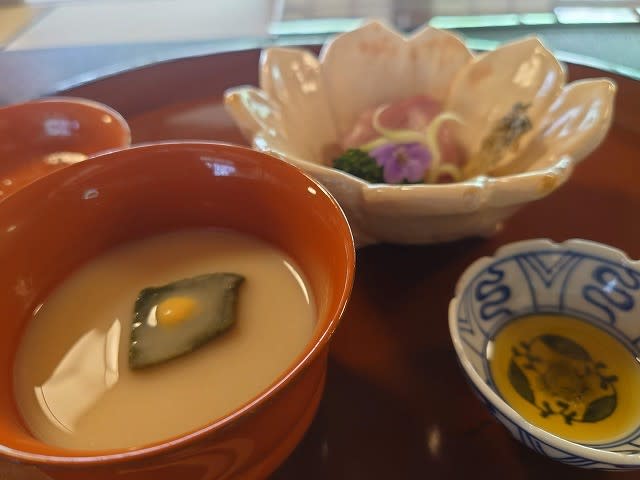

「ごっつお玉手箱列車」で

農家のお母さんたちが農閑期に

第三セクターの鉄道会社に協力

沿線の駅に近いお母さんたちが

お弁当の中身を次々届けてくれる

手塩にかけたお漬物

お酒のあてにするようだ

梅肉の入った寒天

栗ご飯をとどけてくださり

おかずは地元の山菜等の天ぷらや煮物

西明寺駅のそばに住む人は焼き栗

移住してきた若者は焼き芋

自宅に戻ってきてから

食べましたが、ねっとり美味しかった

なんてことない自然が美しい

昨日までは田んぼの土が見えていた

というので、ラッキーです

ここはマタギの集落

絶景ポイントだとアナウンス

全長94.2キロの鉄道には322の橋と

20のトンネルがあるようです

長い十二段トンネルの中に仙北市と

北秋田市の境があると言ってました

降車駅の阿仁合到着

駅舎が4の数字の形をしているのは

北緯40度に位置しているからだそうです

ここでバスに乗り換え秘境の宿

打当(ウットウ)温泉へ

下は内陸鉄道の線路

宿に着いてくまくま園へ

冬眠中のくまを見せてくれました

赤ちゃんの抱きかかえたり

どちらが頭かお尻だかわかりません

このくまの見学と

旅館の別館でのどぶろく見学

設備の見学と説明だけで

(毎日醸造しているのではないので)

企画としてはただの時間つぶし

マタギ資料館を見学して

現役のマタギの人から話を聞く

9代続いたが息子は外へ出て

狩猟免許も持っていないので

外から入ってくる人に

期待せざる負えないとのことです

熊のたんのう

山の幸

ここでしか味わえないというどぶろく

部屋の窓から翌日も雪

このコースを選んだもう一つは

森吉山の樹氷見学

森吉山は花の百名山で憧れの山

もう頂上には登ることが出来ないと

諦めているので、

雨具を着込んで、ゴンドラに乗って

出来れば一めぐりしてきたい

下が凍っていて、

上に新雪が積もったので

ズルズル滑って上りにくく

ちょっと横にそれると

20センチほどずぼっと入り込む

風も強く手袋をしている

手が凍傷になるのではと心配する

ほとんど人がいないので不安

モンスターのようにはなっていないが

恐々だけど頑張りました

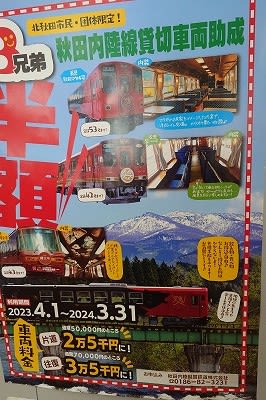

チケット売り場のコーナーで

気持ちよさそう

秋田内陸縦貫鉄道を半額で

貸し切れるようです

最後の訪問地

田沢湖へ

日本で一番深く凍らない湖

たつ子像は反対側にあるようです

地元の食材のランチ

田沢湖駅前から昨年夏に訪れた秋田駒、

乳頭山を望む

雪国での生活は大変でしょうが

観光客にとっては

雪のない冬景色は殺風景なだけ

四季を感じられるのは幸せ