皆さんへ 豊穣Cの秘書さん、公募です!

https://www.ynu.ac.jp/hus/ias/31979/detail.html

周囲にいい方おられたら、ご紹介してください!

豊穣な社会研究センターのセンター長の細田です。

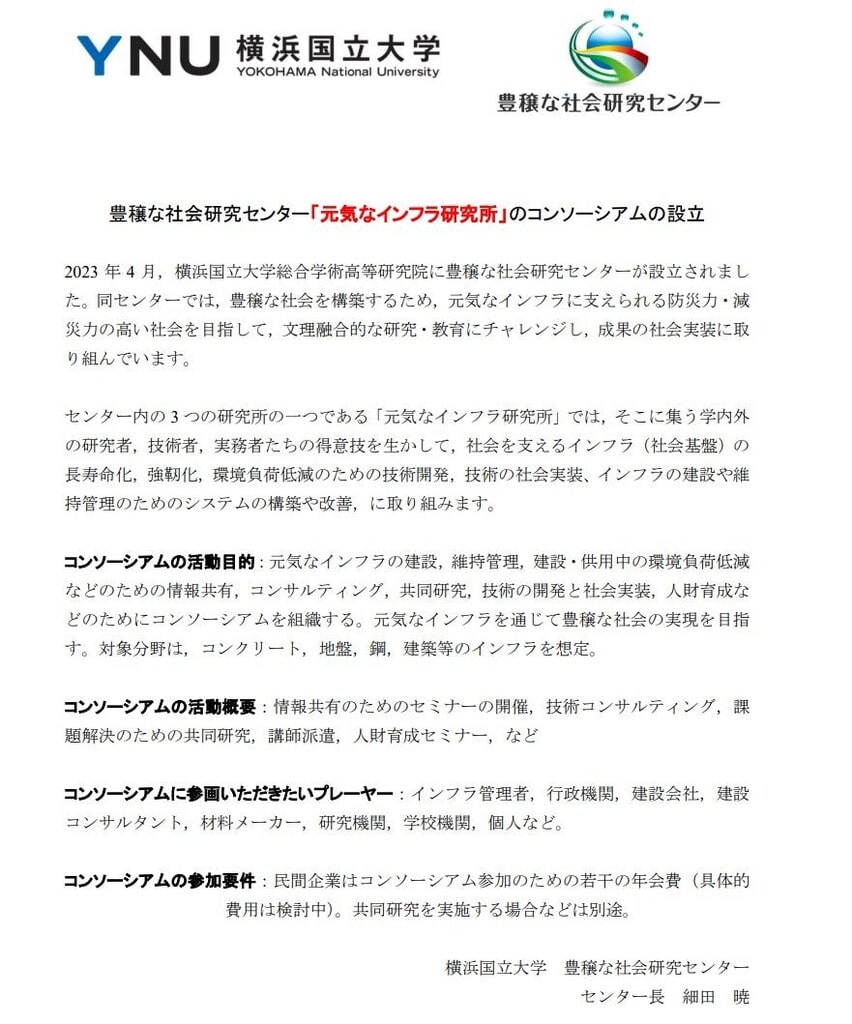

センターの中の3つの研究所の一つである、「元気なインフラ研究所」のコンソーシアムを設立する予定で準備を始めています。

コンソーシアムのイメージは以下です。

私自身は、どんなに遅くとも年度内にコンソーシアムを立ち上げ、活動を開始したいと思っています。地域を支える、志にあふれた企業の方々にも多数、ご参画いただけると、私としても大変にやりがいを感じます。ご興味ある場合は、遠慮なくお問い合わせください!

センター長のメールアドレス: concrete(あっと)ynu.ac.jp

豊穣な社会研究センター、センター長の細田 暁です。

このセンターには、3つの研究所があり、その一つが「元気なインフラ研究所」です。

元気なインフラ研究所では、社会の活動を支える様々なインフラ(社会基盤)のうち、土木や建築の分野のインフラについての研究、教育を行います。

インフラは平時の皆さんの生活を支えています。現代文明社会においては、インフラが無くなると、我々は死にます。日本という国土に1億2千万人以上もの人がひしめいて住んでいる以上、これは冗談ではなく、我々のほとんどはインフラに支えられて生きています。

例えば、道路、鉄道、水道、下水道、港湾、空港、建築物、電力、ガス、橋、トンネル、ダム、防災施設などのインフラが、長期間に渡って健全に機能を果たすことは、我々の社会が元気に活動をするための大前提条件です。そして、これらのインフラは、災害時にも極めて重要な役割を果たし、直接的に防災・減災に役立つ場合もあるでしょうし、災害後の復旧を迅速にするために役立つものもあります。

インフラが元気であるための研究、は私たちの現代文明が続く限り、重要な研究であり続けると確信しています。

元気なインフラ研究所では、そこに集う研究者、実務者たちの得意技を生かして、技術開発、技術の社会実装、インフラの建設や維持管理のためのシステムの構築や改善、に取り組みます。

元気なインフラ研究所に集う、コンクリート、地盤、鋼、交通、建築構造、などを専門とする研究者たちが、学内外の様々な方々と連携して、実践的研究にチャレンジします。

例えば、私自身が関わる研究は、以下のようなイメージです。

(1) コンクリート構造物を建設する際の品質確保、耐久性確保、ひび割れ抑制

2009年から山口県のひび割れ抑制システム、品質確保システムに参画しており、土木学会技術賞も受賞しています。「山口システム」は、その後、東日本大震災後の東北の復興道路の建設で応用され、多くの橋、トンネルの建設で長持ちするコンクリート構造物の建設が産官学の協働で実践されました。私はその中核で活動してきたので、現在も、国交省の品質確保の試行工事の指導など、数多くのプロジェクトに実践的に関わっており、コンサルティングが可能です。また、山口システム、東北システムなどすでに動いている現実のシステムの改善にも関わっており、研究はもちろん現在進行形です。

(2) 革新的な環境負荷低減型の建設材料の開発

私自身、正直に言うと、「脱炭素」という動きには賛同していません。そんな看板を掲げなくとも、「省エネ」や「廃棄物の有効利用」で十分だと思っています。

私は、2021年から、生コン会社などの元気な方々とチームを組み(チーム名は「HAYN隊」(ヘインたいと読みます))、どんどんと技術開発し、社会実装をしています。真に革新的と言える、廃棄物も有効に使った、社会に喜んでいただける建設材料を開発し、実際に市場で売れて使われていく状況は、極めてエキサイティングで、楽しいです。

今のところ、私が関わっている材料は、「オワコン」と「イワモル」です。

HAYN隊の活動は、まさに自律分散的であり、このような活動のやり方がどんどんと拡がっていくとよいな、と思っています。

(3) 膨大なインフラの維持管理システムの改善

社会を支える膨大なインフラをどのように維持管理していくのか、は私たちの社会の命運を握るといって過言でありません。100年、200年と使われる可能性のあるコンクリート構造物の維持管理技術そのものが研究テーマなのですが、膨大なインフラ群を効率的に維持管理していくシステムの構築、継続、改善となると、これまた相当に難しい研究テーマとなります。

私は、若いころ、JR東日本で技術者として働いていた経験もあるので、実務的、実践的な研究が好きなのですが、現在は、富山県の高岡市の橋梁の維持管理システムの改善、過酷環境で供用されるコンクリート構造物の維持管理技術の開発、などに関わっています。

人、技術、金、に困っている地方自治体などのインフラ管理者の維持管理システムの改善のために、元気なインフラ研究所としてでき得ることにチャレンジしていきたいと思っています。

以下、私自身も含め、元気なインフラ研究所でチャレンジできるかな、と思うテーマを並べてみました。近く、元気なインフラ研究所のコンソーシアムを立ち上げます。インフラ管理者、行政機関、建設会社、コンサルタント、材料メーカー、研究機関などなど、クリエイティブな活動を自律分散的にチャレンジしていく仲間になりませんか?お問い合わせはお気軽に。センター長 メールアドレス:concrete(あっと)ynu.ac.jp

・新設インフラの建設時の長寿命化

・膨大な既設インフラの維持管理システムの改善

・既設インフラの診断、補修、補強技術

・建築物の長寿命化

・建築物の供用時の使用エネルギー削減

・建設での廃棄物削減、使用エネルギー削減

・建設材料の技術開発

・構造物のスマート解体技術

・建設マネジメント(システム、契約、国際協力、海外支援)

・交通施設(バスターミナルなど)の利便性、快適性

・交通システムの改善、交通の安全性の改善

・大都市問題の改善

・自動運転システム

・流域、海岸の防災

・湾、湖の環境マネジメント

・地域の防災

・幸せ、健康のための街づくり

・人口環境と自然環境の調和

・風の災害

・火災

・極限環境でのインフラの性能評価

・インフラの事故への対応

・人財育成

皆さん、こんにちは。

横浜国立大学、豊穣な社会研究センターのセンター長の細田 暁です。

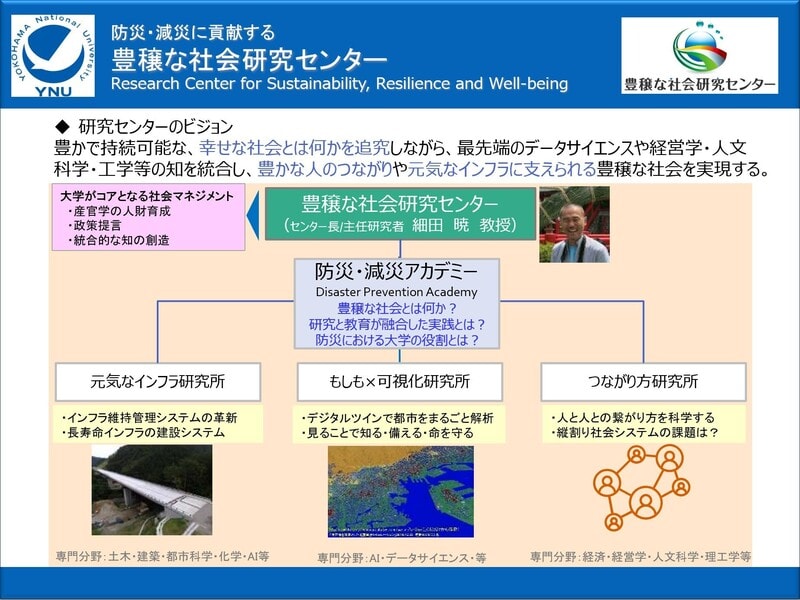

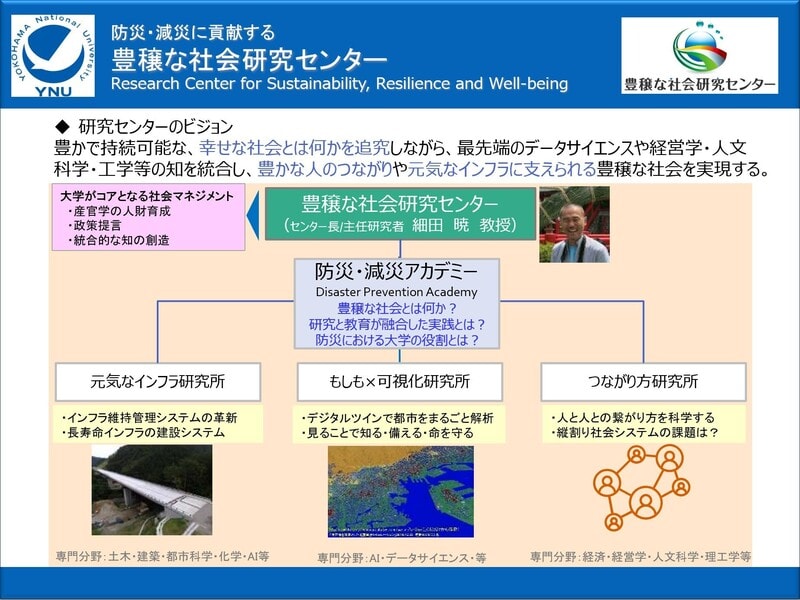

豊穣な社会研究センターは、2023年4月に発足しました。「豊穣な社会」を目指して、研究と教育に取り組みます。

「豊穣な社会」とは何か?

この問いこそが重要であると考えています。

私が抱く「豊穣な社会」のイメージは、「すべての人が先天的・後天的に与えられた資質と能力を十分に活かし、生き生きと生活し、将来世代のために夢と希望を抱いて生きるための環境を耕し続ける、豊かで稔りある社会」というものです。センターでは、「豊穣な社会」を目指して、総合学術的かつ実践的な研究・教育を展開します。

なぜ、豊穣な社会を目指す必要があるのか?

現在の日本社会が、豊穣な社会からどんどんとかけ離れて行っているから、と考えるからです。なぜ、どんどんかけ離れていくのか。この根幹的な原因についても、センターのメンバーで勉強を重ねていますので、どんどん情報発信していきたいと思います。

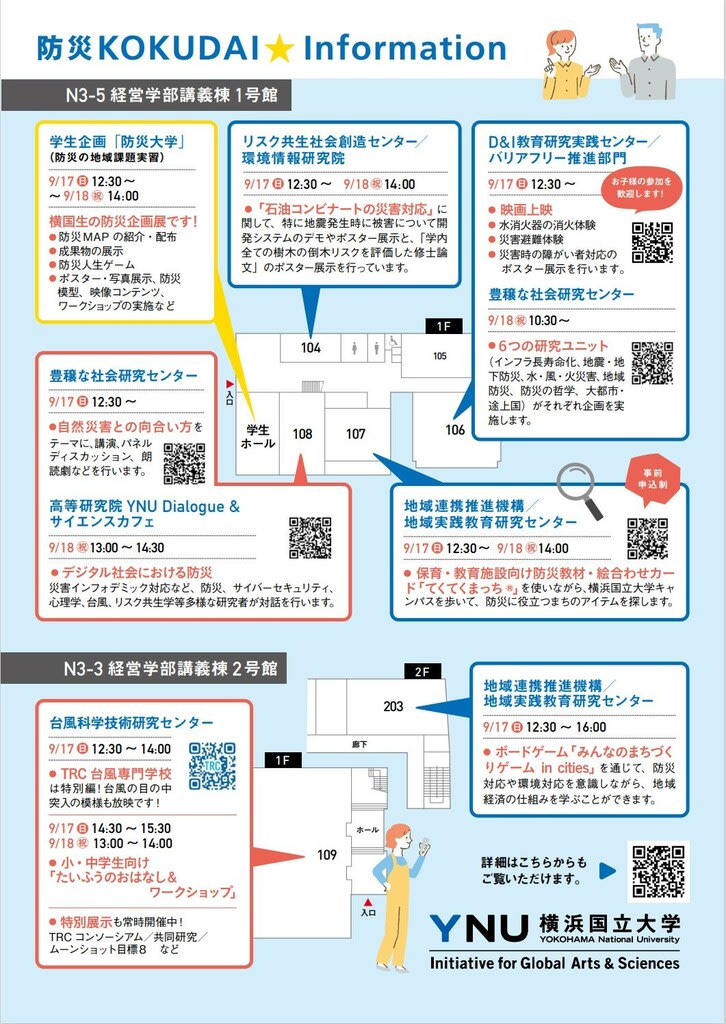

2023年4月の開設を目指して、「防災・減災」に貢献する研究センターの設立を横浜国立大学が検討していました。土木工学という分野で、防災・減災に関する研究・教育に取り組んできたYNU防災研に白羽の矢が立ち、検討を重ねた結果、「豊穣な社会研究センター」が設立されました。

私は、防災・減災という取組みに対して、自然災害のみをイメージしません。むしろ、人災と呼ぶべき災害によって、日本社会の良さ・強さがどんどんと毀損されている状況にあると思っています。その上でさらに巨大な自然災害に見舞われるリスクがある、と認識しています。

そこで、センター長の専門分野である土木工学も含んで、社会を支えるインフラに関する研究、デジタルツイン技術による防災・減災のための研究、そして、幸せな社会のための人と人のつながり方についての研究、を通じて豊穣な社会を目指す研究センターを構築しました。

豊穣な社会研究センターには、横浜国立大学の中の様々な分野の研究者が集い、また学外からもセンタのビジョンに共鳴する優秀な研究者・実務者に参画してもらい、それぞれの得意技を生かして、豊穣な社会のための研究、教育に取り組んでいます。

また、2023年度中に、「元気なインフラ研究所」と「つながり方研究所」については、それぞれのコンソーシアムの設立を計画しており、学外の行政機関、インフラ管理者、ゼネコン、コンサルタント、材料メーカー、つながり方研究に関心のある様々なプレーヤーが集い、議論し、共同研究も自由闊達に実施できる仕組みを構築します。

「もしも×可視化研究所」においては、「都市丸ごと解析」のデジタルツイン技術を用いて、横浜市と連携して研究を行っており、巨大災害に対する防災計画の改善や都市のレジリエンスの改善のための実践的な研究をスタートしています。

豊穣な社会研究センターの活動にご関心の方は、遠慮なくお問い合わせください!

センター長 メールアドレス: concrete(あっと)ynu.ac.jp

5月が終わり、5月の後半、やや調子が崩れ、6月に何とか調子を上向きに、と思っている間に6月中旬も終わろうとしています。

5月の中旬以降、足のすねの内側の部分や足の指先、両手の指辺りの肌の調子が悪く、6月中旬に入ってようやく回復してきました。半年くらい前の2022年11月ごろにも似た感じ(手には無かったけど)の不調があり、思い当たる節はあるのですが、定かではないので、自分にできる対策で回復してきました。

5月のGWは、13,000歩/日、くらいの活発さでスタートしたのですが、その後、国内出張が相次いだり、上記の不調もあったりして、5月中旬くらいから活性度が大幅に低下し、最終的には5月は10,317歩/日と何とか一万歩を確保して終了。

一方で6月は徐々に上向きで、6/17の時点で11,600歩/日程度。

来月の7月は博多でのJCI年次大会や、ベトナムのダナン+シンガポールの出張、山口県の構造物の調査(1泊2日)、伊豆長岡+三島の出張などなど、動きがまた活性化するので心身の調子を整えておきたいと思います。

今月の6月を終わると、教授職に就いてからちょうど5年となります。2018年7月に就きましたので。

その前、14年9ヵ月ほど、つまり15年くらい准教授を務めていました。

今のままの仕事を続けるとして(その保証はどこにもありませんが)、准教授15年、教授で5年が経過し、あと15年ほど教授を務める可能性あり。

そのまま務めたとしても、長いようであっという間なのだろうとは思います。

この間の3月に定年退職された前川宏一先生が6年くらい前に横浜国大に着任されたとき、私は44歳。「細田さんが50歳になったときに、どういう体制を敷くか、そこが大事だね。」と言われたのを覚えています。現在、豊穣な社会研究センターが2023年4月に立ち上がっており、並走するYNU防災研が活動を活性化させています。この二つは近い将来、豊穣Cに統合されると私は考えていますが、この豊穣Cが、私が50歳のときの一つの形、なのだろうと思っています。

YNUの教授職と、豊穣Cのセンター長職は併任であり、負担もかなりのものではありますが、幸いに身体も健康ですので、まだ無理のきく元気な間は、それこそ全身全霊でこれらの職務にあたりたい、と思っています。豊穣C&YNU防災研はかなりの大所帯ですので、運営も一筋縄では行かないところももちろんあるのですが、下手な策を弄すよりは、自分自身の誠実さで貫き通し、自分自身も実践することで率いていきたいと思っています。賛同、共鳴してくれる人たちは少なからずいますので、「来るもの拒まず、去る者追わず」で行きたいと思います。

あと15年、教授職を務めるとして、5年×3というスパンですら見通しが立てにくい、あくせく、バタバタした世の中になってしまっています。3年×5、もしくは2年×7くらいで、日々様々なチャレンジを重ね、数年スパンくらいで着実に成長を感じられるような組織運営を心掛けたいと思います。

組織運営の前に、私個人が研究者、教育者としてまだまだ伸びていかねばならない存在であることを自覚しており、プレーヤーとして研さんを重ねたいと思います。

豊穣な社会研究センターが4月に開設されました。また、このセンターの活動を併走しながら支える組織として、豊穣な社会のための防災研究拠点(YNU防災研)が2021年度から活動を活性化させていました。

豊穣センターとYNU防災研の目指すべきところは少しずつ明確になってきており、ともにチャレンジする仲間も増えてきています。センターと防災研の役割分担がまだ明確になっていないと感じられる方もおられるかもしれませんが、現時点ではそれぞれがお互いを支えながら存在することに意義があると私は思っており、このような併走体制を敷いています。ごく簡単に言うと、豊穣センターがまだ自立できる状態にない、というのが私の直観です。

さて、豊穣センターにしろ、YNU防災研にしろ、メンバーの多くはYNUの専任教員が兼務しています。皆、元から忙しいわけです。今さら、余計な仕事を抱え込みたくない、と思うのが自然でしょう。

現代の大学にはよくある話でして、自分の専門分野のことに「真の専門家として」しっかり取り組んでいればよかった大学はすっかり過去の話で、とにかく時代の流れに沿った新しい組織を作れ、社会貢献を見える形にせよ、大型予算を取れるチームを編成せよ、などと威勢の良い掛け声がかけられ、そのように組織が改変されていきます。そういう改変を重ねないと、文科省から予算ももらえない、というジレンマに大学も直面しているわけです。

私自身もそのような大学の改変(世の中では「改革」という)の流れに無縁であるわけにはいかず、例えば都市イノベーション研究院の創設(2011年)、都市科学部の創設(2017年)などもそうです。

改変が目的となりがちであり、当然にそのための事務仕事も増え、結局、やりたいことをやる時間もお金も無くなり、トータルのパフォーマンスは落ちていく。そんなことになりがちなわけです。もしくは、「選択と集中」なる掛け声の中、ごくごく一部の人だけが得をして、全体は沈没していく。

そんな「流れ」の中、豊穣センターやYNU防災研も発足したわけです。どちらも私がリーダーを務めています。

組織構成や、組織の目標設定も私に任されていますので、これらの組織に関わる方々が本当にやりたいと思うことに取り組み、ご自身の元々の活動にもメリットがあり、その上で様々な発展が生まれるような組織にしたい、しなければならない、という強い思いが私にはあります。そうでないなら、これらの組織は止めてしまえばよい、と本気で思っています。

さて、どのように運営するか、ですが、

まず、私自身のことから述べます。

豊穣センターやYNU防災研の専属の研究者であればよいのですが、併任であり、私自身もこれらの組織ができる前の仕事は丸ごと抱えたままです。学生たちの研究指導、講義は当然です。土木の留学生事務のディレクターも務めています。誰にでも共通の原理ですが、一日は24時間しかない。

そこでどうするか、ですが、以前からの私の行動の原則でもあるのですが、「ミッション・ステートメント」に従って行動する、ということに尽きます。ミッション・ステートメントに従って日々を積み重ねることで、豊穣センターやYNU防災研の舵取りも、元からの大学教員の仕事も、学会等の社会貢献なども達成できるように日々の習慣を組むしかありません。

豊穣センターやYNU防災研のために、新しい活動をわざわざ起こす必要ももちろん少しはあるでしょうが、そうすると負担が増えるばかりです。誰もそんな方針には付き合ってくれないでしょう。それよりは、これまでの日常を自然に積み重ね、それらが自然に融合するようにした方が楽ですし、結局日常も豊かになるかと思います。

ですから、私自身について言えば、私の日常そのものが豊穣センターやYNU防災研の発展につながるように、私の日常を設計するようにしています。

土木学会のコンクリート委員会でも膨大な量の仕事をしていると思いますが、それらも「インフラ長寿命化」「国土強靭化」にもちろんつながっています。豊穣センターの「元気なインフラ研究所」やYNU防災研の「インフラ長寿命化研究ユニット」の目指すところそのものです。

また、「豊穣な社会」と銘打ったことにより、それこそ私のありとあらゆる活動が、豊穣な社会の実現のためにある、と解釈することができます。ほぼすべての研究活動、教育活動、プライベートの時間の大半、がそれにつながっている、と解釈することができ、個々の活動の意味も明確になり、連鎖反応で全体のクオリティが高まっていくようにも感じます。

さて、次に豊穣センターやYNU防災研のメンバーについてですが、

多くの素敵な方々にメンバーになっていただいており、これらの方々と十分に連携できていなかった過去をもったいなく思いますし、まずはそれらの方々の人物を良く知る、活動を知る、ことから始めています。

YNU防災研にある6つの研究ユニットがそれぞれの活動を展開していますが、各ユニットで開催される勉強会はとても面白く、学びの多い時間です。お互いから学び合い、相談できる関係性が築かれていれば、自然に連携・協働は生まれるものと思っています。自然発生的に連携・協働が生まれる場合や、連携・協働を推進する入れ物を先に作る場合など、現時点では入り乱れていますが、それぞれのメンバーの貴重な日常を大切にしつつ、少しずつつながっていく、そういう組織運営を心掛けたいと思っています。

特に、豊穣センターの「つながり方研究所」のテーマは、およそ土木工学のコンクリートを専門とする私が取り組むような研究ではないかもしれませんが、ある意味では、私の興味そのもの、とも言えます。山口システム、東北システム、鞆の浦、などの取組みで私自身が形成されていったわけですが、その根幹には「つながり」があります。私のプライベートの時間での勉強も多くは「豊穣な社会」や「つながり方」のために割かれており、なるべくしてなった、という気もしてきます。現在、様々な分野から、この研究所の目指すところに共鳴して集まってくださっており、どのような研究が展開されるか、私自身もとても楽しみにしています。卒論生が一名、つながり方研究をテーマに研究に取り組むことになり、来週は一緒に鞆の浦へ、そしてそのまま彼のフィールドの一つである三重県の鳥羽に私が連れて行かれます。さっそくつながっていきます。

GWもあと二日。GW中にやりたいと思っていた仕事も少しずつ進めていますが、もう少し進めます。このブログを書くことも、プライベートの活動でもありますが、当然に、仕事でもあります。

YNUに、豊穣な社会研究センターが設立されました。その中に、「つながり方研究所」が配置されています。センターのヴィジョン、そしてセンターの中にある3つの研究所について、以下の図に示されています。豊穣な社会研究センター長は私が務めます。立ち上がりの時期は、つながり方研究所の所長も私が併任します。

さて、つながり方研究所、とは何をどのように研究するところなのでしょうか。

私としては、本当に研究したいことを、本当にやりたいと思う方々とともに研究する、そういう研究所にしたいと思っています。現代の社会において、このようなやり方で研究することはそう容易ではありませんが、「役に立つ」とか「研究費を獲得できる」とか「レベルの高い論文集に論文が掲載される」とか、世の中から求められがちなたぐいのことは別の研究所や別の組織でやることにして、この研究所では、本当にやりたいことを追求してみたいと思っています。

(「役に立つ」「研究費を獲得できる」「レベルの高い論文集に掲載される」というようなことも、それなりに重要と思っており、私はこちらの軸も持ち合わせた人間です。要は、どっちもやります。)

さて、前置きはよいとして、

「つながる」「つながり」という概念は、極めて根源的で、本質的な概念である、と思っています。

3月に、「自由ではないのだけど、やたら暇な時間がある」という大学教員には想像が付くであろう特殊な時間がありまして、そのときに紙一枚とボールペンで、いろいろと考えておりました。「何のためにつながるのだろう?」

その時間に私が考えたことは、およそ以下の6つの群で、「つながる」ということを分類できるのではないかというものでした。

第一群:生物(生命が生きのびるため)

つながりの例:絡合、細胞、生命体、DNA、交配、生物の群れ、種(しゅ、たね)、進化、血管、神経、脳

第二群:物理、化学(真理)

つながりの例:原子の結合、分子、電気的・磁気的な結合、物質・物体の結合、素粒子、ゼロ・ポイント・フィールド

第三群:心理的なつながり(幸せのため)

つながりの例:愛情、恩、感謝、同胞意識、祖先崇拝、宗教、哲学、道徳

第四群:制度(効率的、安全に、衡平に、快適に、便利に、・・・)

つながりの例:社会、組織、マネジメント、マイノリティ、社会的弱者、コミュニティ、孤立、国家、同盟、グローバリズム、ナショナリズム、国際、市場

第五群:技術(効率的、安全に、衡平に、快適に、便利に、・・・)

つながりの例:インフラストラクチャ-、交流、公共交通、ライフライン、ネットワーク、IT、インターネット、データベース、エネルギー、資源、土木技術・材料

第六群:時間軸でのつながり、持続的発展(幸せのため)

つながりの例:文化、伝統、世代間・世代を超えた継承、歴史、文明の連続・断絶,持続性、環境、資源、エネルギー、食糧、食事、言語、文学

以上のようなことを考えました。こう考えると、つながり、とはこの世のほとんどすべてのことをカバーできる概念と思えます。

また、特に第四と第五群のものは、その目的(例えば、効率的、安全に、衡平に、快適に、便利に、など)が怪しい場合が特に現代は少なくなく、目的から考え直さないと、制度や技術が社会を豊穣でない方向に導いてしまうことが往々にしてあるのだとう、と思っています。

さらに、私の考えで六つに分類してみたのはよいとして、研究所メンバーの真鍋先生(経営学)からは、六つの群の間のつながりについても、考える必要があるかもしれませんね、と言われています。

さて、つながり、がこの世のほとんどすべてのことをカバーできる概念だとして、つながり方研究所で何をどのように研究するか、ですが、

(1) まずは、つながり方研究所に集まる方々自身が、「知らないことをよく勉強する」ことが大事であろうと思います。「何をどのように勉強すれば知識を得られるのか」ということを体系的に整理する、ことも後輩の方々への参考になろうかと思います。専門バカでありたくないですね。

(2) 日本という国の正確な理解,抱える課題の的確な把握をしたい。この国が豊穣な社会に向かっていく必要がある、ということ、現状が「豊穣でない」ということです。豊穣でない、という状況がどういう状況なのか、を理解することが重要と思います。

そして、この国の状況をマクロな視点で理解できれば、そこからBreakdownした形で、組織・制度の課題を把握することができ、改善のための診断、対策の検討・提案・実施などが可能になると思います。

(3) そして、個々人が幸せになるための処方箋を手にし,個々人が幸せに生きることに貢献したい。幸せな個人がつながって,全体が幸せに。(これは、順序が逆かもしれません。全体の中で個人が幸せになる、のかもしれません)

以上が、「つながり方研究所」の大きな方向性で、すでにメンバーが集まって創造的な議論を開始しました。具体的にどのような活動が実践されていくか、ご期待ください!ぜひ皆さんと一緒につながって、豊穣な社会を目指したいです。

前川宏一先生の最終講義のご案内です。

ご関心の方は、申し込みをよろしくお願いします。

ご参加登録フォーム(12/19-1/31):https://forms.office.com/r/W1Bhfdbn28

「グローバリズム植民地 ニッポン - あなたの知らない「反成長」と「平和主義」の恐怖」を読了しました。藤井聡先生が、我が国の一億の同胞に向けて、ぜひ知ってほしいとの心からの願いで書かれた本です。

我が国がアメリカの属国であることは知ってはいましたが、77年も経過した今でも完全な植民地であること、未だかの戦争は我が国では全く終わっていないこと、を体系的に理解することができ、恐怖を感じました。現代社会において、完全に合法的に、アメリカが我が国を植民地にしているその戦略、したたかさには「敵ながらあっぱれ」です。

そして、恐ろしいことに、我が国はもはや、ダブル植民地であり、中国の侵略も「合法的に」やられるがままに受けており、まさに我が国の「滅亡」がはっきりと手に取るように分かる良書です。

そして、これらの根幹的な原因が、我が国の「反成長」マインド。イデオロギーと言ってもよいかと思います。

成長することは悪いことなのでしょうか。

環境問題をやかましく喧伝する方々も、ほとんどは反成長、です。

ただ成長すればよい、などと幼稚な、のんきなことを我々も考えているわけでは全くありません。成長しながら、環境にも配慮すればよいではないですか。実際、そうしてきたではないですか。

「反成長」と表裏一体を成す「平和主義」。これらの毒矢が、見事に日本国憲法と財政法4条に打込まれ、戦後77年を経て、日本国民のほとんどに浸透してしまう悲惨な状況に陥ってしまいました。成長もしない、闘う気力もない、そんな国がこの弱肉強食と言ってよいグローバル社会でどうやって生き残っていけようか。

詳細は藤井先生の著書や、様々な動画コンテンツ等をご覧ください。どうやって転換するか、ももちろん終わりに書かれています。

ところで、私の職業のコンクリート、ですが、英語では、"Concrete"です。

語源は、

ラテン語,”con-”(一緒に)+ “cresco” (成長する)だそうです。( “concresco” (凝縮する,固める)が語源)

セメント、砂、砂利、混和材料などの複合材料がともに成長して、コンクリートとなり、インフラに使われ、社会を支える。

「反成長」ならぬ「成長」こそが一番求められる我が国において、コンクリートの研究や教育に携われる、というのはまさに天命。

人生とは不思議なもの。

出会うべき人とは出会うタイミングで出会う、と言われるようですが、最近もまさにそのようにしか思えない出会いが重なっています。

ともに成長を。

「さあ、ともにチャレンジを。」

最後のフレーズは、私が拠点長を務める「豊穣な社会のための防災研究拠点」(「自然災害ミチゲーション研究拠点」から名称変更手続き中)の大改造中のWebのトップページのキーワードでもあります。

細田 暁」

私たちの職場で、教員の公募が開始されました。

募集の分野は、「インフラ長寿命化・都市防災分野」です。ご興味のある方は公募要領を参照し、不明な点は遠慮なくお問い合わせください。また、ご関心のありそうな方が周囲におられましたら、ご案内よろしくお願いします。

今日は共通テストの初日です。関東地方も気温が高くなる予報で、18℃くらいとのことだったので、そのような服装で通勤しました。受験生も、受け入れる側の会場のスタッフも、気を使いながらのテストとなりますが、無事に進行することを切に願います。

今日は、私は監督者補助、の役割なので、午前のテストと、本日の最後の英語のリスニングのみが出番で、間の時間はオフィスで仕事をしています。明日の二日目はお役目無し、です。昨年、一昨年と二日間のフル出動で相当に疲弊しましたので、今年は楽をさせていただいてありがたいです。

と言っても、一つ前のエッセーで書いたように、1/9~11の三連休の辺りが仕事がタイトで、AUN/SEED-NetというJICAのプログラムのCEPの一環で、7名の学生たち(ホーチミン市工科大学)に英語でオンラインの講義を合計11時間しておりました。4日間で合計11時間の、Construction Technolog and Managementというタイトルの講義でした。これだけならそうでもないのですが、1/12(火)の15:00がコンクリート工学年次論文集の投稿締切りで、久しぶりに私も筆頭著者で1本投稿し、他の論文の添削作業もあったので、結構過酷でした。1/12(火)の締切りの日は、早朝、長女のお弁当を作った後は、私自身の原稿の執筆に専念。12時半ごろには電子投稿を完了しましたが、その後、ぐったりでした。そして、その日の夜8時から英語での最後の講義を終えて終了。

かなり久しぶりに、口唇ヘルペスの少し軽い症状が出て、疲労が蓄積していたのだろうと思います。子供のころから、右の上唇の一部に口唇ヘルペスが疲れたときに出ます。何十年経っても、ウイルスさんと共存しているのですね。

というわけで、コロナはどうか分かりませんが、風邪が流行る季節であることは間違いないですし、ヘルペスが出るほど抵抗力が落ちておりますので、本日の共通テストの試験監督には私もかなり用心しております。答案用紙を回収した後は、アルコール消毒しましたし、オフィスに戻ってお弁当を食べる前にもしっかり手洗いとうがいをしました。

次の出番の英語のリスニングまで4時間以上の空き時間ができたため、溜まっていた英語論文の添削作業などを始めました。私の添削を待ってくれていた方々には申し訳ないですが、あまり無理して仕事をして体調を崩すのが今は怖いので、謝意の文章を添えつつ、添削したものを送っております。

英語論文の添削以外にも、溜まった仕事を明日の日曜日には何とかさばいて、かなりリカバリーした状態で来週の月曜日を迎えられそうで、追い込まれた状況を抜け出せそうです。毎年、こういうピークの状況を何度か切り抜けて、年度末にたどり着きますが、今年も同じですね。

土木史やメインテナンス工学などの講義も、それぞれあと2回ずつで終了となります。最初は不安だったオンライン講義も、もう慣れてしまって当たり前のようにこなしておりますが、あと2週、私に提供できる最良のものを提供したいと思います。一つ一つ、ですね。

本日は、土木工学棟の裏の屋外にて、9月に修了する博士課程や修士課程の学生(ほとんどが留学生)の修了式を、土木のみで行いました。お祝いされる学生たちはやはり嬉しそうでした。

下記、私のつたないスピーチですが、記録として残しておきます。

" Congratulations on your successful achievement and graduation.

I feel very happy to be here to celebrate your graduation.

This year, as all of you know, due to Covid-19, most of you must have faced difficult situations, but finally you have passed your final defense, and you are going to start a new stage in your carrier.

What did you learn in the civil engineering department of YNU ?

I guess that you realized that it is very difficult to find a new thing, or to find a truth in research activities. How could you do it ? Maybe only due to accumulation of daily efforts and due to appropriate communication.

I also guess that you observed the sincere attitude of Japanese researchers toward research.

I hope that all of you will continue your efforts and collaboration with your colleagues to become experienced and talented civil engineers.

In this messy and confused world situation, the importance of civil engineers must be increased.

Please keep in touch with YNU team, and please enjoy contributing to the society with the YNU pride.

Finally, again, congratulations on your successful time in YNU.

Akira HOSODA "

私は2003年10月1日に横浜国立大学に着任しましたので、本日が17年目の開始、ということになります。丸16年、横浜国立大学で勤務してきたことになります。

あっという間、という気は全くしませんが、決して短くない時間を積み重ねてきました。

数知れない講義もやってきましたし、非常に多くの学生の指導もしてきました。私自身も無数の経験をさせていただき、苦労もありましたが、楽しく過ごしてきたと言えると思います。特に、人生の宝物と思えるような、たくさんの素敵な方々との出会いを学内外でさせていただき、感謝の気持ちしかありません。

先月の9月は、ほとんど大学にいませんでしたが、国内外で様々な活動を実践していました。私自身が委員長を務めた土木学会の356委員会も9/13に報告会+シンポジウムが無事に終了しましたし、幹事長を務めたJCIのシステム革新委員会も昨日、9/30に報告会が無事に終了し、ほっとしました。1年くらい準備に関わってきた社会マネジメントシステム学会の国際会議も終了しましたし、チェコでの招待講演も無事に終わりました。いろいろなことに区切りが付いて、フレッシュな気持ちで17年目を迎えております。

本日より、愚策中の愚策である消費増税が実施され、日本はまた大変な状況に陥ることかと思います。我が国の世界における相対的な地位の没落ぶりには目を覆わんばかりですが、なるべく多くの国民が一刻も早く真実に気付き、声を挙げていくしかないのですけど。

私自身はあまりぶれることなく、サステイナブルでレジリエントな国家の構築に貢献すべく、自分自身の特質を活かす方向性を模索し、進んできたつもりです。

着任直後のころは、様々な不安を感じたこともありますが、結局はやるべきことをやる、しかなく、そうしていれば結果も付いてくるということをここまで16年間は続けてきました。その前提条件として、適切な哲学、ヴィジョンを持つことが最も大事だと思います。

17年目の初日の今日は、気仙沼に向かっています。復興道路・復興支援道路の建設も、来年度末で一区切りで、それまでに膨大な工事が一気に完成に向けて進められていきます。時間の無い中で造られるものこそ、品質がおろそかにならないよう、私たちの一連の取組みの勝負所、のつもりで、同志たちと気持ちを引き締めたいと思います。

「実学志向」「現場主義」「実践」等、のキーワードで評されることが多いですが、私の心の底からの思いにしたがって活動を重ねてきた結果であろうと思います。

今一度、自身の哲学、ヴィジョンを振り返り、研究テーマの設定や、講義のあり方(全く新しい学部3年生の科目「メインテナンス工学」も10月から始まる)、研究予算申請書の作成など、を自分らしくやりたいと思います。