新しいといっても、もう6年ぐらい前に組み立てたベアボーン・ノートです。CPUもCore 2 Duoではなく、その前のCore Duoです。

ベアボーンってご存知でしょうか。

デスクトップやノートの半完成品で、ユーザーが好みの処理速度のCPUや適当な容量のハードディスクやメモリをつけ、光学ドライブとか無線LANなども必要に応じて取り付けて完成させる商品です。

一時はノートパソコンでも、主にマザーボード・メーカー(MSIもそのうちの一社です)がいろいろな製品を出していたのですが、最近はデスクトップだけになってしまいました。

まあここ数年のパソコン価格の低下ぶりを見ると、売れなくなったのも無理はありません。

そのMS-1057ですが、古いといっても私の用途では十分。ただこのパソコン、ハードディスクの接続規格がそれまでのIDEから現在主流となっているSerial-ATAへの移行期の直前に発売されたため、古いIDEのままなのが残念なところでした。(すぐ後のマイナーチェンジでS-ATAになりましたが)

組み立てた後、しばらくはIDEのハードディスクで使用していましたが、Windows7を入手したのを機に、SSDに交換しました。このころが私のSSD熱の最高の時期でしたね。(笑)

それから最近まで普通に使ってきたのですが、少し前から終了が異常に遅くなってきていました。使ってきたといっても、入れたオフィスソフトが2007で、どうにもメニューが馴染ないので、主に動画のエンコードやオーサリングなど、CPUパワーを生かした用途が主でした。

症状は、シャットダウン操作後2~3分かかって電源が落ちる感じです。これは私のパソコンの中では激遅に属します。

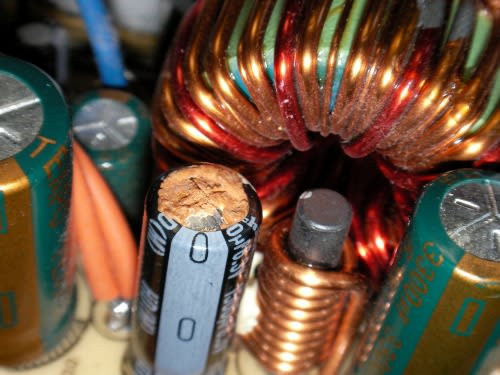

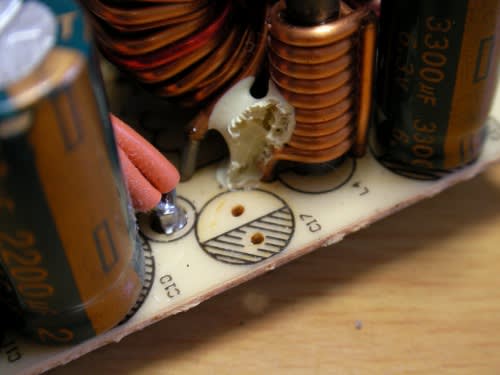

終了時のディスクアクセスが原因かとデフラグをかけてみたら、これも異常に時間がかかります。そして完了せず、途中で中断してしまいます。ハードディスクのチェックのためユーティリティソフトを起動したら、エラーメッセージが出て強制終了。

そのチェックの後から、起動時にエラー表示が出てストップして再起動がかかる最悪のループになってしまいました。

よくいう「破損しかけたハードディスクのディスクチェックはご臨終の引き金」という結果になってしまったのです。回復コンソールなどで修復したらしばらくは使えるでしょうが、常用は無理でしょうね。

まあいつかはSSDがダメになるかもしれないと思って、今年7月に日本橋で、今や希少となった2.5インチIDEで大容量320GBのハードディスクを見つけて買ってあったので、交換することにしました。

幸いなことに起動はだめでも、外付けケースに入れて他のパソコンでSSDをチェックしたら見られたので、メールデータやお気に入り等は無事にバックアップできました。マイドキユメントはもともと光学ドライブのスペースに増設していたハードディスクに変更してあったので問題なし。

前回のWindows7のンストール作業の詳細はもう完全に忘れていたので(耄碌しています)、Xpと同じように各デバイスのドライバーを用意しなければいけないかなと思っていたら、超簡単に終了。

驚きでしたね。

OS標準のドライバーですべてOKでした。無線LANはもちろん、ブルートゥースや後付けの無線のネットワークプリントサーバーのアプリまで、何の操作もなしに使えるようになったのは感動ものでした。大したものです。

で、再びOffice2007などのアプリも入れ、メールの設定や定番のユーティリティも使えるようにしました。

ところが、何回かの再起動後にデスクトップアイコンがみんな真っ黒に!

結局、これまでのXpの時と同様に、「窓の手」でショートカットアイコンの「矢印」を消していたのが原因でした。消す代わりに透明の矢印アイコンを使用するようにしたら、アイコンファイルも戻り、矢印も消えてすっきりしました。その後OSやアプリのアップデートも済ませました。

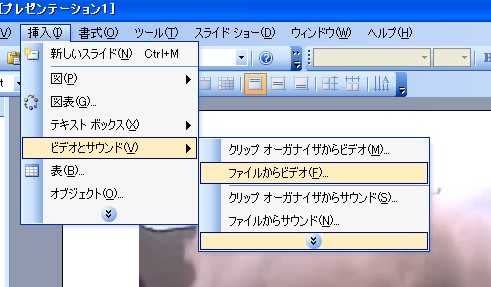

これで1件落着と思っていたところに、前回のパワーポイント作業の依頼です。その締切まであまり時間がないので、生産性を上げるためパワーポイントの2003を使うことして、関連アプリのインストールも必要なのでOSもXpにしようかと思い立って、また余計な作業をする羽目になってしまいました。

急いでいるときに余計なことをしたがるのが私の悪いクセです。(^_^;)

でも、せっかくWindows7環境も完成したので、そのハードディスクはそのまま保管することにして、これまた手持ちの新品の250GBのハードディスク(一体いくつハードディスクを持っているのでしょうね)にXpとOffice2003などを入れた環境を作ることにしました。本当にビョーキです。(笑)

このパソコンのハードディスクは、本体底の6本のネジを外してパームレスト部のカバーを持ち上げれば簡単にアクセスできます。ハードディスクと基盤の接続はしっかりしたアダプタで固定するので、ヨメさんが使っている東芝のダイナブックSS1610みたいなトラブルとは無縁です。

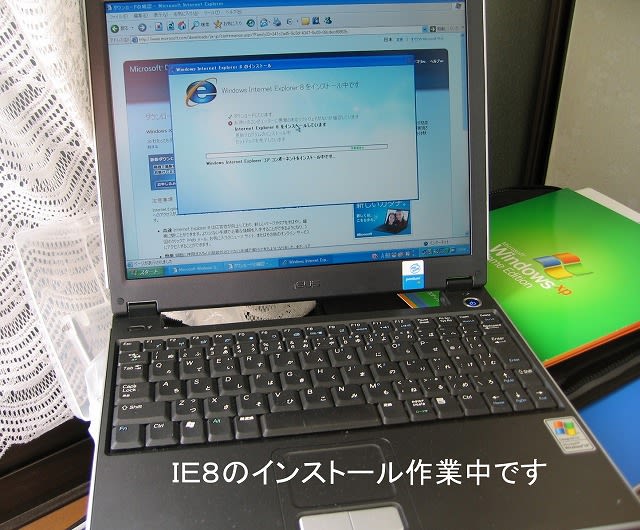

7をインストールしたハードディスクは丁寧に保管することにして、また以前使っていたXpとOffice2003のインストール作業開始です。

インストールそのものは淡々と終了。

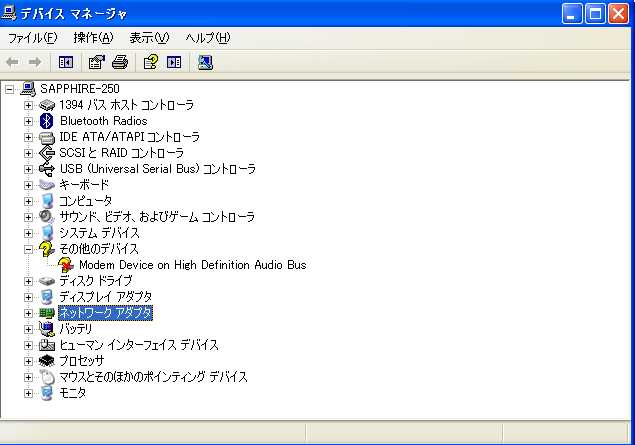

しかし一通り作業が終わって、「マイ コンピュータ」から「プロパティ→ハードウェア→デバイスマネージャ」と辿って各デバイスの認識状態を確認すると、「その他のデバイス」に黄色い?が5個ほどついています。そのなかには無線/有線のLANも含まれています。

やはりXpの標準ドライバーだけではダメでした。自分で入れないといけません。ところが、ドライバーの入ったCDは、一時海外に持って行って使っていた愚娘が紛失してしまって手元に無し。

メーカーサイトにもドライバーはありません。別のパソコンで検索したらダウンロードサービスのサイトが見つかりましたが、有料で、ダウンロードツール自体何やら怪しげでパスしました。ただ、ドライバー名はそこでいくつか判明しました。

それらを参考に、心当たりのデバイスメーカーのサイトからダウンロードしていきました。インテルのチップセットドライバーでグラフィック関係や無線LANはOK。サウンドはリアルテックでOKでした。

最終的にモデムのドライバーだけ?が残りましたが、今時モデムなど絶対に使いませんから、無効で処理。プチ不満ですが気にしないことにします。(笑)

とういわけで、こまごまとした設定を完了して、いまこれを書いているのもMS-1057です。

やはりWindows7は新しいだけのことがありましたね。でも、私はこの面倒なXpも結構好きだったりします。

今となってはシンプルだし、なにしろ達成感が違います。(笑)

これでXpと7の使い分けができるようになりました。もちろん一台のハードディスクにOSを2つ入れて起動時に選択するという方法もアリですが、私は好きではありません。いえ、単に好みの問題ですが‥