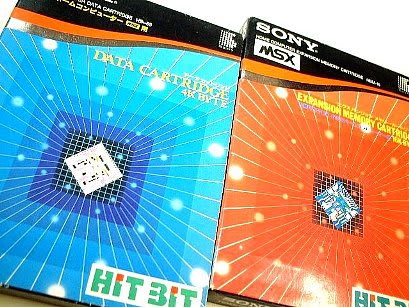

これは、1983年にソニーよりMSX用に発売されていたエクスパンション メモリーカートリッジとデータカートリッジ。ゲームソフトではなく、メモリーを拡張したり、データを保存するための拡張用のカートリッジです。

MSXは家庭用8ビットPCの統一規格として登場しましたが、MSX1の時点では価格に幅を持たせるためかRAM容量は統一されておらず、各メーカー各機種ごとに8KB、16KB、32KB、64KBとまちまちでした。8KBはカシオのみ、64KBバイトは10万円近い高級機種が多く、16KB、32KBのものが一般的だったと思います。ROMソフトの場合、ほとんどの機種で問題なく動きますが、TAPEだと32KB必要なものが多く8KB、16KBでは動かないということになります。これは、その16KBのPCのRAM領域を、32KBに拡張する16KB増設メモリーカートリッジになります。

84年くらいまでの時点では、3万~5万円ほどの売れ筋のものは16Kのものが多く、他社のPCでも使えると思いますが、主にソニーのHITBITの下位~中間機種向けに出されたものだと思います。メガロムが出るまでは、アドベンチャーやRPGなどはTAPEメディアのものが多く、これがないと指をくわえて広告を見ているしかなかったんですね。

こちらは、ソニー データカートリッジ4KB HBI-55。ソニーのHB-55/75に内蔵されていたソフトの情報をバックアップできるというカートリッジ。ソニーHB-75に付属品として付いていたようです。実際に使用したことがないため、他社のPCで使えるかどうか、ゲーム用のデータを保存できるのかは不明。似たようなものにS-RAMを搭載した、パナアミューズメントカードリッジ、コナミの新10倍カートリッジなどがあります。

実は説明書がないため、当時どのようにして使うものなのかわかりませんでした。私の持っていたHB-101でも使えたとは思いますが。

デザイン的には、統一されていてなかなかかっちょいいです。

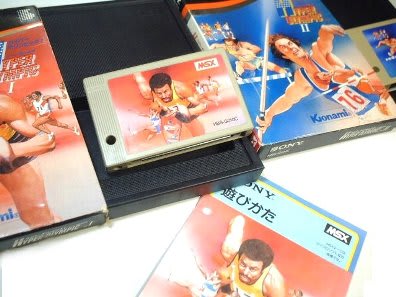

データカートリッジ4KBのHBI-55の使い方がわからなかったと書きましたが、実は購入した記憶もなかったりします。エクスパンション メモリーカートリッジの方は、TAPEメディアのゲームをするのに必要で8,000円ほどしますので、おまけとして付いてきたとは考えにくいのですが、こちらも買った記憶がなかったり。以前紹介したソニー製ロードランナー、ハイパーオリンピック1、2、リバーレイドなども買った記憶がありません。ソニー製ロードランナーは、ソニー製のPCに一時期販促用として付いていたようです。ハイパーオリンピック1、2は、使用感がありましたので、店頭でデモ用に使われていたものを付けてくれたのでしょうか。リバーレイドは友達からもらったんだったっけ??初めてのMSX1は量販店ではなく、親の知り合いの個人の電気店より購入したのですが、購入時期がMSX2がすでに登場した85年と遅かったですから、在庫品をごてごてと付けてくれたんでしょうね。

まだこの頃は、個人の電気店が健在で店頭でもMSXのデモなどをしていました。個人の電気店では遊びにくいですから、学校帰りなどにデパートの試遊機で遊んでいましたが。まだのんびりとした、そういういい時代だったんですね。