『西部開拓史』 2016年10月31日

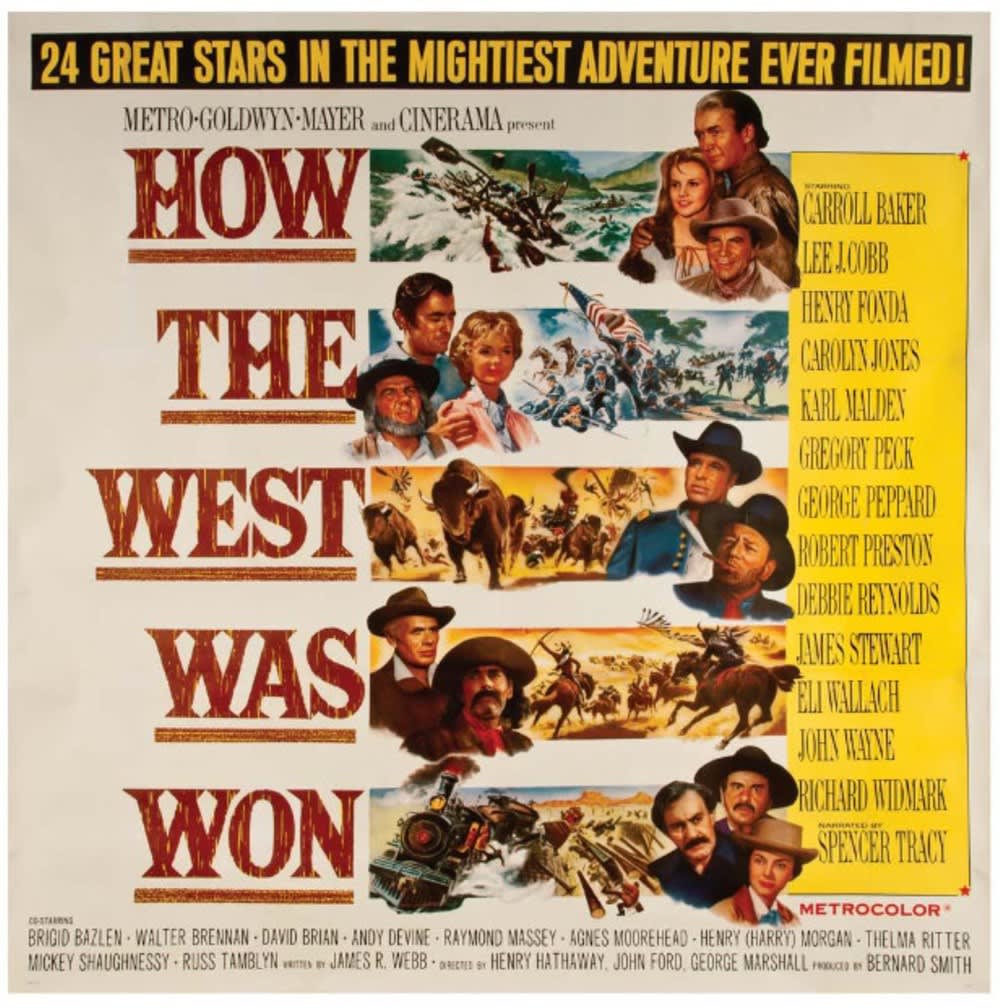

『西部開拓史』 2016年10月31日1962年(昭和37年)11月29日に日本公開されたシネラマ映画 『西部開拓史』 梅田のOSシネラマ劇場で観たよ、

オレにとっては、当時、アメリカ西部劇映画華やからしき頃、いろんなのを夢中で観た中の代表作だね。隣の席の綺麗なお姉さんに

「良かったら、どうぞ」って、お寿司屋さんで買ってきたお寿司を広げて差し出され、「ありがとう」って、真っ赤になって頂いたよ。

当時は、お弁当やお菓子などを食しながら映画を愉しむ風情があったね。とても和やかな雰囲気で違和感などなかったように思う。

映画が始まると夢中なんだけど、オレが感動するシーンでは、隣のお姉さんも同じように感動してんかな、なんて思ったね。

劇場内の様子は大凡ではあるけど記憶に留まってる、だけど、当時のOSシネラマ劇場のまわりの街の様子が全く記憶にない。

昔の思い出の中には、同じ頃の梅田周辺の様子が前後して残ってるけど、『西部開拓史』を観た時の梅田は皆目覚えがない。

常日頃の有り様は、記憶の川を流れ往くんだろうね。その中で、インパクトのある部分が焼き付いて消えない。

『西部開拓史』は、よお~く覚えてる。あの時の感動をそのままに、オレの記憶のポケットに押し込んで彼の世まで持って逝くんだろうね。

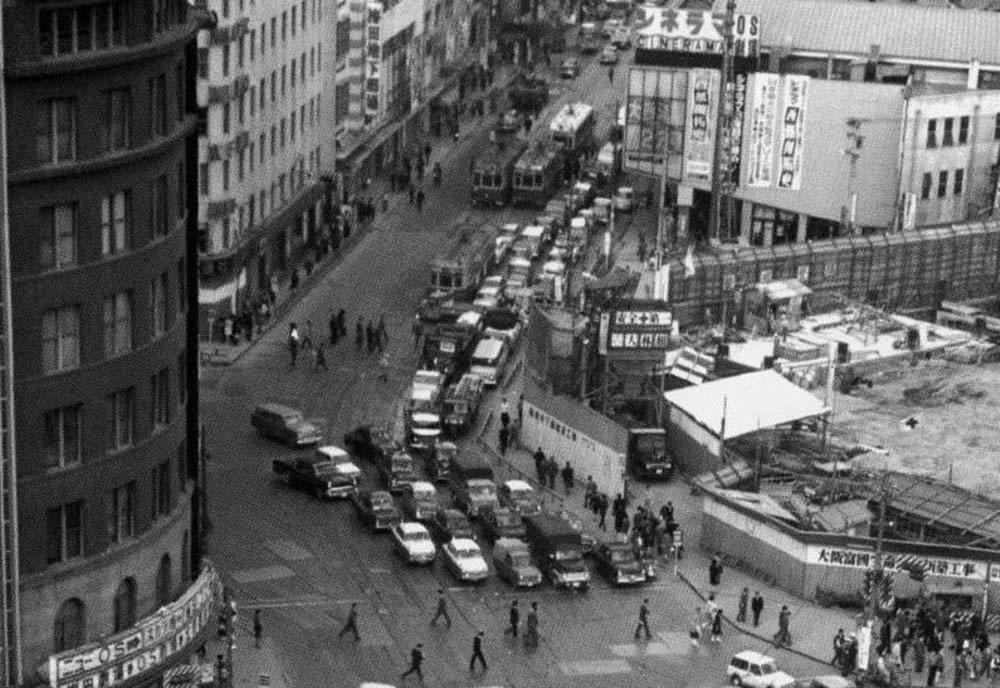

『大阪梅田 1962~3年(昭和37~8年)』 梅田OSシネラマ劇場が映ってるよ

『大阪梅田 1962~3年(昭和37~8年)』 デカいのを見つけたよ、追加しておきます。向かい側に曽根崎警察署も写ってるね。

当時の写真が残ってるよ。写真右手向こうにOSシネラマ劇場が見えてる。劇場壁面に「西部開拓史」の大きな垂れ幕がある。

公開中か予告か解らないけど、オレが観に行った当時の梅田周辺が写真で残ってる。こんなだったんだね。

『大阪梅田 1960年代とある』 阪急百貨店と阪急国際交通社ビル

『大阪梅田 1960年代とある』 阪急百貨店と阪急国際交通社ビル

『大阪梅田 1962年(昭和37年)』 手前阪急百貨店側から阪急国際交通社ビル前

街行き交う人々は、それぞれに自分の歴史を生きている。オレが、こうして振り返る年月のうちには数えきれない人々の生き死が

繰り返されているのに、今日ある姿と変わらなく思える。胡麻粒の如き命でも、人それぞれに自分は重きに在る。

自分の目を通して世界が在る、主軸に生きているのに胡麻粒でしかない。歴史の中に、何かしらの種を撒いて流れ去るということなのかねえ?

『大阪梅田 1962年(昭和37年)』 阪急百貨店と阪急国際交通社ビルの間の通り北野劇場前

『大阪梅田 1963年(昭和38年)』 大阪駅前 向こうの黒く見えるビルは中央郵便局

『大阪梅田 1961年(昭和36年)』 大阪環状線開通

『大阪梅田周辺 1962年(昭和37年)』 写真右上阪急百貨店右隣、阪急国際交通社ビルを挟んで白く写ってる建物がOSシネラマ劇場

『大阪梅田周辺 1962年(昭和37年)』

『大阪梅田 大阪駅 1962年(昭和37年)』

『大阪梅田周辺 1962年』 母なる淀川が滔々と大阪湾に流れ往くね 中央郵便局の裏手に港のようなのが在る、当時は、まだ、在ったんだね

此の大阪梅田は、昔、明治まで梅田墓って云って墓地が多かったってのは有名だね。謂わば旧南区の千日前と似たようなもんだね。

墓地だった上に建てると祟るか栄えるかの分かれ道みたいにいうけど、幸いに北も南も栄えて結構だったよ。

中央郵便局の裏手の入り江みたいなのは梅田入堀といって、蜆(しじみ)川、出入橋、を経て曽根崎川、堂島川に繋がってたらしい。

曽根崎川は、明治後年に埋め立てられて、その姿はない。オレは、この梅田入堀は見たことがないけど、この辺の古い写真を探してると

今では考えられないような地域に船着き場が在って、其れが中央郵便局の後ろに見えてる写真に出くわすんだね。

川だったら、そうでもないんだけど、入り江みたいなのが場違いで、なんかピンとこないんだね。今では、出入橋が其の名残になってる。

親父の仕事の配達で自転車やバスで出入橋を何度も渡ってたんだけどねえ? 何処見てたんかね? 「一直線だろ?」 そうかもね。

『大阪梅田 中央郵便局の後方に梅田入堀』 写真向こうへ大阪駅、阪急百貨店が見える

『梅田入堀を当時の空中写真で見る』 右上が中央郵便局

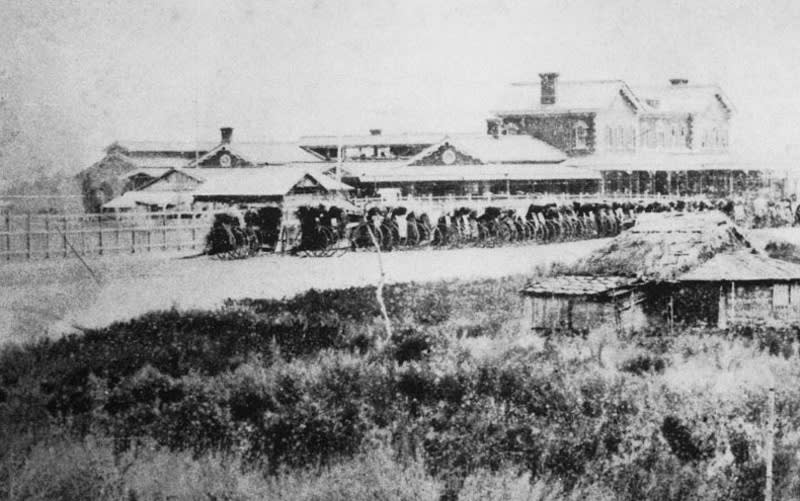

『明治8年の梅田大阪駅』

『昭和6年の梅田大阪駅前』 写真左側中央辺りが大坂駅になる 左上の建物が阪急百貨店

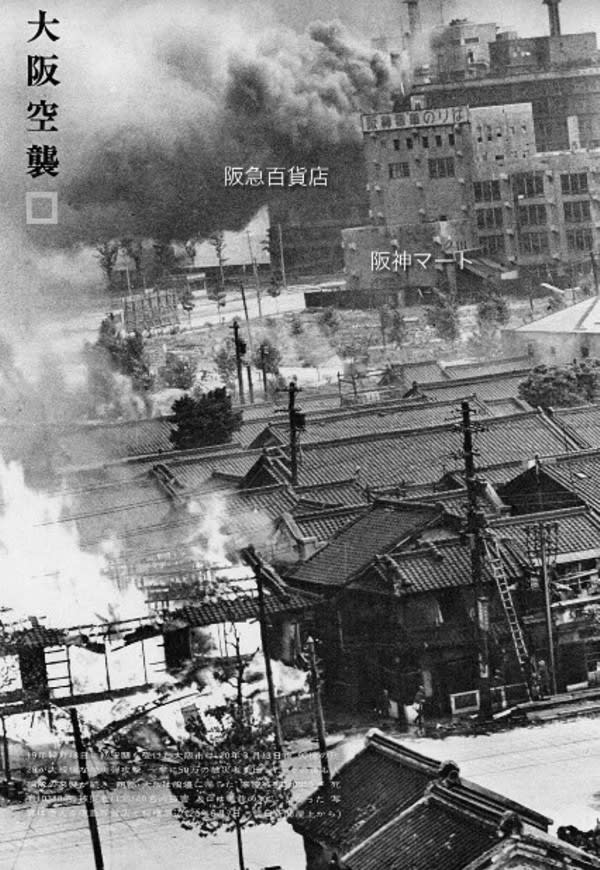

戦前の質素ながらな日本の佇まいは空襲で全て焼き払われて無に化した。

戦争は、アメリカもイギリスもフランスもドイツも中国もロシアも、そして日本も、皆、悪い。

その時は、互いが戦争に勝つことに一生懸命だったことに変わりない。負けたものが負を被る、遠い昔からの世の習いだよ。

過去を教訓に明日を拓く、人は、愚かから学んで成長する生きものだから悲しいね。

そうして発展する世の中を見て、果たして犠牲になられた多くの人々の魂が安らぐのかどうかは、本当のところは解らない。

ただ、出来るのは、その悲しみの慟哭の上に今日が在る感謝を忘れてはいけないってことだろうね。

『昭和20年10月の梅田大阪駅』 周辺の建物はすべて焼失して焼野原 大阪駅から南方面を望む

『昭和20年10月の梅田大阪駅』

『昭和21年3月梅田大阪駅周辺』

『そして、時は流れて現在の大阪梅田駅周辺』 信じられない発展の様相だね

世の中も、人も、喜びや悲しみ、怒りや苦しみを繰り返し明日を信じて生きるから今が在る。

喜びは悲しみの向こうにある、笑いは怒りの向こうにある、愉しみは苦しみの向こうで待っている。

信じて裏切られても信じる力は失わない。歴史の中に生きた人々の声なき声が、それを今生きる人々に伝えてるように思えるんだね。

開拓魂だね。へこたれない人間の力だね。古い写真を見てると、そんな思いにさせられるよ。人間は時代の流れに力を注ぎ、

世代に引き継ぎ発展の礎になって土になる。それぞれが、それぞれに己の人生を懸命に生きて何かしらの種を残して夢を繋ぐ。

形として残す人も在れば、無形なれども、その下地になって存在の価値に生きた人も居る。

「おまえは?」 おまえは、いつもそうしてオレに問うね? オレは、オレの人生に忠実に生きて忠実に死ぬことに全てを懸けてる。

ふっふふふ、オレは、まだ、生きてんだぜ。オレは、オレの人生の開拓史を格好良く刻んでみせたるっ。

「おまえは、口で城を建てる男だね」 よく云ったっ、それで結構、西部開拓史の歌がオレの意気を燃えさせてくれるんだよ。「病気やね」

How the West Was Won (1962) - Alfred Newman and Ken Darby

豊かさ溢れる偉大な国土

築いたのは夢と鉄拳と拳銃

自由と勇気と幌馬車が行き

ついに勝ち取った我等が大西部

勇士は大平原に散ったが

彼らを止められるものは何もない

あらゆる地方から続々と現れ

ついに勝ち取った我等が大西部

彼らが終生の夢にした土地

其処には今も清流が流れ

人々が生活の根をおろし

夢と愛とを育てている

彼らの夢から実現した国

彼らの自由を受け継ぐ子孫

かくして生まれた麗しの国土

ついに勝ち取られた我等が大西部

今になって観れば色褪せたものでも1962年(昭和37年)梅田OSシネラマ劇場で、当時、観た感動は冷めやらないんだね。

腹に響く大音響で映像が迫って来る、歌声は心に響いて、今も鼓膜を震わす余韻が活きている。

顔見知りの多くの役者たちは、もう、大方の人が亡くなってるはずだね、でも、オレの記憶の映像には、当時のままに、まだまだ元気に生きているよ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます