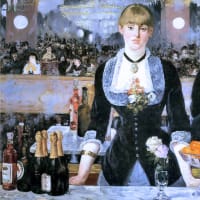

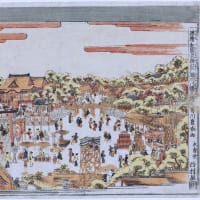

画は拙作にて「永平秋天に」です。

油彩F10号。

* 永平とは皆様ご存知、道元禅師の別称です。

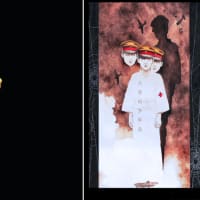

☆さて、ミャンマー情勢について、

日頃あまりニュースに接することがありません。

古くは「ビルマの竪琴」ぐらいですかね。

そのミャンマー、仏教国です。*上座部仏教 89%とか。

*限りない輪廻を繰り返す生は「苦しみ(dukkha)」である。苦しみの原因はこころの執着(貪瞋癡)である。そしてこころの執着を断ち輪廻を解脱するための最も効果的な方法は、出家をし、聖者の生き方をまねぶ僧侶(比丘)として修行することである、として出家重視の立場をとる。

出家仏教たる禅宗が比較的立場が近いかと。

ただ、禅は唐代から宋代にかけて興隆を極めた宗門で

いささか支那臭があるかな。

古い記事ですが、

◆ミャンマーの悲劇 どこかの国が「いい子」のせいで…

[2001年01月20日 東京夕刊]

九〇年代初めのミャンマーはなまじの貧しさではなかった。

かつてアジア最大のハブ空港として栄華を誇ったミンガラドン空港は、そう言っては何だけれど差し押さえられた町工場みたいに暗く、わびしかった。

ヤンゴン市内へのアクセスだって小型トラックの乗り合いタクシーだけ。乗客は荷台の木製ベンチに腰掛け、スコールがやってくれば幌から漏れる雨水でびしょ濡れにもなった。

この国は元英国植民地では異例の非英国的右側通行になる。というのもビルマ人は「英国」が大嫌いだからだ。

英国人はさまざまな手口でビルマ人のアイデンティティーを奪った。十九世紀末には国王以下の王族をインドの果てに島流しにして、国民の求心力を奪った。

国王の娘、美貎のファヤ王女の消息をほぼ一世紀ぶりにヒンドスタン・タイムズ紙が報じた。王女は英植民地軍兵士の愛人にされて貧困の中で死に、その娘、つまり国王の孫娘ツツは「最貧困層に身を落とし、造花を売って生計を立てている」という。

おとなしいビルマ市民がこの王家の悲劇を語るとき、本当に怒りで唇を震わせる。

英国は国王を追放したとき、ついでに黄金の玉座も失敬した。戦後、国連を通じて返還を求めたが、戻ってきた玉座は穴だらけ。はめ込まれたルビー、ダイヤなどの宝石がすべて盗られていた。

そういう過去があるからビルマは独立するとすぐに英国のにおいのするものはすべて排斥した。ヤンゴンの外語大も、英語を教科から外し、日本語を入れた。交通ルールもそのときに英国流の左側通行から右側通行に変えた。

国父アウンサンの暗殺後、英国に渡ったきりの一人娘スー・チーが三十年もたって英国人の妻になって戻ってきたとき、ビルマ人は正直、戸惑った。彼女は英国人になりきっていたからだ。

「政治集会やデモの場合、どこの国もそうだが、ここも届け出制にしている。しかし、彼女は故意にそれを無視する。政府がたまりかねて規制すると『民主主義を弾圧した』と騒ぎ立てる」(山口洋一前ミャンマー大使)。骨の髄まで嫌みな英国人なのである。

英国に次いでビルマの人々は中国を嫌う。中国人は植民地時代に入り込み、英国人のよき手先となってビルマ人を搾取した。英国人が引き揚げたあとも彼らは居座って経済実権を握り続けた。

ネ・ウィンが鎖国政策をとったのも、ビルマ経済を停滞させて商売のうまみを消し、彼らが愛想を尽かして出ていくのを待つ、という意味があった。

だから生活は貧しく不便だったが、国民は我慢した。それが自分の国を取り戻すためだと知っていたし、同じような状況のベトナムが華僑追放という強制手段を選んで、戦争(中越紛争)に巻き込まれたのよりは、ましな方法だと認識していたからだ。

しかし、中国人はビルマ乗っ取りにもう一つ、手段を講じた。共産ゲリラの侵入だ。彼らは社会不安をあおりながら南下し、七〇年代にはヤンゴンのすぐ北のペグーにまで進出した。

これを掃討したのが今の政権を担当するタンシュエである。

中国人といえば、タイの華僑もしたたかだ。モン、カチンなど山岳民族をけしかけてビルマ人政府と対立させ、武器弾薬を売ってはチーク材を手に入れていた。「中国」というだけでビルマ人は顔をしかめたものである。

ところが九七年に当時のD・エーブル計画経済相に会ったとき、側近から「中国の批判は避けてほしい」といわれた。

スー・チー問題を口実に欧米がミャンマーに経済制裁を科し、日本が右にならえをしていたころである。この国の経済はそれでほぼ破綻しようとしていた。

その窮状に援助の手を差し伸べたのがほかならない中国だった。

“英国人スー・チー”に屈するのか、嫌いな中国の援助を受けるのか、究極の選択を強いられたビルマ人は結局、中国を選んだ。

今、ヤンゴンの表玄関、イラワジ川にかかる鉄橋が中国の支援で建造された。

ネ・ウィンと国民が死ぬ思いで耐え、そして出ていってもらった中国人がそれを渡ってわんさと戻ってきた。王都マンダレーの街中には漢字の広告が大威張りで立ち並んだ。中国の経済植民地化にもがくミャンマーの姿である。

だから、中国の批判をこっちが言えば、政府首脳は何とも答えられない。「その辺のところを察してほしい」というわけだ。

◇

そのミャンマーに、もっと苦しいはずのユーゴが三千万ドルもの経済援助を約束した。

妙な話には裏があって「実は日本から巨額のODAを引き出している中国が背景にいて」(本紙バンコク特派員電)、ユーゴを迂回して援助しているという。中国政府は強い調子でこの説を否定するが、日本のカネが回り回ってミャンマーのクビを締め上げているのは間違いない。

腹に一物も二物もある国々の言いなりになっていれば、日本はいい子でいられる。でも、そのおかげでどこかの国が今、植民地になろうとしている。

(編集委員)

* 高山正之の異見自在

◆http://www.melma.com/backnumber_45206_1459709/

「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」

平成17年(2005年)5月8日(日曜日)より

現在のミャンマー軍事政権は、安全保障の専門家ではあっても市場経済に疎く、理論などそっちのけで経済政策をときおり無謀に変更する。中国系華僑は、その軍部へ深く食い込んでいる。

マンダレーでは旧ノボテルに泊まった。庭園が広く、王宮跡に近いのに物静か、ホテルの周辺には物乞いも物売りも居ない。これはインドとまるで違う雰囲気だ。

このミャンマー的な静謐さ、この物質文明にまだ毒されていない宗教社会は、しかし、本当にいつまで持つのか。華僑の乱入と商業的拡大はいずれミャンマーの伝統的価値観をわるい方向へ変革させてしまうのではないのか。

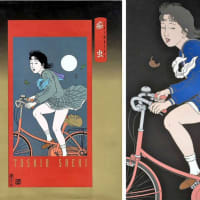

夜、眠らないままホテルのバアでカクテルを飲んだ。喧噪な音楽、舞台の歌手は西洋と日本の歌を歌っていた。ああ「ビルマの竪琴」よ、いずこ。

(某月某日)ヤンゴンに戻った。

ホテルの売店にはウォールストリート・ジャーナル、ヘラルド・トリビューンなどの英字紙も売っているが、暑さに疲れて買おうという気が起こらない。

(情報?このくにでは金融情勢も国際情報もたくさんだ!)

中国がミャンマーへ大々的に進出し、横暴を極めていることは書いた。とくに製造、物流面で華僑の進出がめざましい。ヤンゴンのチャイナ・タウンにすぐさま足を延ばしたが、ショーウィンドーには世界の一流品が並び、アーケード街は殷賑を極めていた。そのわりに物乞いが少ない。

中華料理のレストランがそこら中にある。縫製工場も宝石加工も華僑経営が多い。驚きなのは中国語が通じることである。

ちなみに宝石はミャンマーの国益にかかわる重要産業だから税務監査がきびしく、翡翠、ルビー、サファイアなど、わずか数十ドルの買い物でも逐一領収書が発行される。税金は売り上げの一割。

ざっとアーケードを見たが、華僑系が繊維、貴金属をほぼ独占し、雑貨、工芸などがビルマ族ではないか、と観察できた。

経済問題は深刻である。日本の1・5倍の国土面積に日本の半分の人口しか居ない。人口密度はしたがって日本の三分の一、どこへいっても水牛と大地。

工業のインフラはと言えば電力不足により停電が多い。ハイウエィも建設がのろく、鉄道は半世紀前のスピード。また映画館がたくさんあるのにも驚いた。外国映画も輸入されていて意外や意外「冬のソナタ」が大ブームというから驚かされる。

ヤンゴンで宿泊したホテル「トレィダーズ」には日本料亭も入っている! 日本酒の冷や酒も熱燗もある。これも世界的流行のようだ。

二階のバアは完全にアメリカ式、ビリヤード、ダーツ。ここでも現地人がスコッチに酔い、英語の歌を外国人観光客にまざったビルマ人が歌っている。宗教律がうるさい筈なのに、この価値紊乱は、やはりニューデリーやムンバイ(ボンベイ)と酷似しているのか。

ここでは「カミカゼ」というカクテルを飲んだ。命名が気に入ったからだが、飲むとなんのことはない、ウォッカとライムである。

外国資本の流入とともにビルマ人の若者の意識が急速に変わった。伝統が希釈していく懼れはないのか、という杞憂は現実の問題となった。

雇用機会が増え、女性の就労機会が急増し、このため婚期が遅くなる。ミャンマーでさえ働く女性の婚期は30歳代が多い。その結果、結婚しても子供が一人か二人、進学率が上昇し、価値観が変わる。中国、ベトナム、印度と同じである。ミャンマー経済についてはいずれ稿を改める。

大事なポイントは以下の要素である。

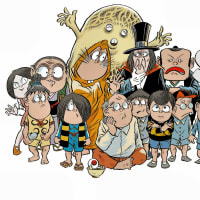

ミャンマーの人々が貧困に喘いでいても、人間性が豊かで、哲学的な人生への取り組みが比較的どっしりとして見えるのは仏教を基礎とする伝統文化を尊ぶ民族の精神である。日本のようにひきこもりが目立たないのは僧侶が求心力となった精神社会の強靱さでもある。

戦後の日本がうしなったものは、こうした精神世界である。

仏教原理を価値観の頂点におくため軍人でも有名なパゴダへの参拝と寄付を演出し、憲法を超える宗教律にその統治の権威をすがる。

仏教原理がまつりごとの求心力にある。

タイが国王と仏教の権威を重ね持つ智慧に基づき、首相は国王に拝謁するかたちを踏襲して社会を安定させてきたように。

しかしミャンマー元国王はイギリスにより印度に拉致されてから半世紀以上も経った。その権威の代替を軍部が行うため、ミャンマーの統治形態もペルシアやサウジと同様に伝統的権威の確立はひどく遠のいてしまったのだ。

カンボジアのシアヌークのような国王復帰劇はおそらくないのではないか。

このような歴史の経緯とミャンマー的統治原理を理解しない欧米が、伝統を無視したスーチー女史を支援し、一方で人権を楯とした経済制裁を行っている。制裁は率直に言って無意味である。それに唯々諾々として従う日本は、外交力の基礎がなきに等しい。

ミャンマーの未来はそれほど明るくはないが、民衆の目の輝きを見る限り、暗くもない。それにしても、台湾といい、インドと言い、ミャンマーも日本への期待は想像以上に大きい。これらの親日国家を日本はあまりに粗末に扱いすぎていないか。

☆マスコミ報道は極めて表面的であるのがお解りいただけたかと思います。

イナゴ(蝗害)の如き支那人の野望。油断も隙もありやしない。

用心、用心ですよ。

油彩F10号。

* 永平とは皆様ご存知、道元禅師の別称です。

☆さて、ミャンマー情勢について、

日頃あまりニュースに接することがありません。

古くは「ビルマの竪琴」ぐらいですかね。

そのミャンマー、仏教国です。*上座部仏教 89%とか。

*限りない輪廻を繰り返す生は「苦しみ(dukkha)」である。苦しみの原因はこころの執着(貪瞋癡)である。そしてこころの執着を断ち輪廻を解脱するための最も効果的な方法は、出家をし、聖者の生き方をまねぶ僧侶(比丘)として修行することである、として出家重視の立場をとる。

出家仏教たる禅宗が比較的立場が近いかと。

ただ、禅は唐代から宋代にかけて興隆を極めた宗門で

いささか支那臭があるかな。

古い記事ですが、

◆ミャンマーの悲劇 どこかの国が「いい子」のせいで…

[2001年01月20日 東京夕刊]

九〇年代初めのミャンマーはなまじの貧しさではなかった。

かつてアジア最大のハブ空港として栄華を誇ったミンガラドン空港は、そう言っては何だけれど差し押さえられた町工場みたいに暗く、わびしかった。

ヤンゴン市内へのアクセスだって小型トラックの乗り合いタクシーだけ。乗客は荷台の木製ベンチに腰掛け、スコールがやってくれば幌から漏れる雨水でびしょ濡れにもなった。

この国は元英国植民地では異例の非英国的右側通行になる。というのもビルマ人は「英国」が大嫌いだからだ。

英国人はさまざまな手口でビルマ人のアイデンティティーを奪った。十九世紀末には国王以下の王族をインドの果てに島流しにして、国民の求心力を奪った。

国王の娘、美貎のファヤ王女の消息をほぼ一世紀ぶりにヒンドスタン・タイムズ紙が報じた。王女は英植民地軍兵士の愛人にされて貧困の中で死に、その娘、つまり国王の孫娘ツツは「最貧困層に身を落とし、造花を売って生計を立てている」という。

おとなしいビルマ市民がこの王家の悲劇を語るとき、本当に怒りで唇を震わせる。

英国は国王を追放したとき、ついでに黄金の玉座も失敬した。戦後、国連を通じて返還を求めたが、戻ってきた玉座は穴だらけ。はめ込まれたルビー、ダイヤなどの宝石がすべて盗られていた。

そういう過去があるからビルマは独立するとすぐに英国のにおいのするものはすべて排斥した。ヤンゴンの外語大も、英語を教科から外し、日本語を入れた。交通ルールもそのときに英国流の左側通行から右側通行に変えた。

国父アウンサンの暗殺後、英国に渡ったきりの一人娘スー・チーが三十年もたって英国人の妻になって戻ってきたとき、ビルマ人は正直、戸惑った。彼女は英国人になりきっていたからだ。

「政治集会やデモの場合、どこの国もそうだが、ここも届け出制にしている。しかし、彼女は故意にそれを無視する。政府がたまりかねて規制すると『民主主義を弾圧した』と騒ぎ立てる」(山口洋一前ミャンマー大使)。骨の髄まで嫌みな英国人なのである。

英国に次いでビルマの人々は中国を嫌う。中国人は植民地時代に入り込み、英国人のよき手先となってビルマ人を搾取した。英国人が引き揚げたあとも彼らは居座って経済実権を握り続けた。

ネ・ウィンが鎖国政策をとったのも、ビルマ経済を停滞させて商売のうまみを消し、彼らが愛想を尽かして出ていくのを待つ、という意味があった。

だから生活は貧しく不便だったが、国民は我慢した。それが自分の国を取り戻すためだと知っていたし、同じような状況のベトナムが華僑追放という強制手段を選んで、戦争(中越紛争)に巻き込まれたのよりは、ましな方法だと認識していたからだ。

しかし、中国人はビルマ乗っ取りにもう一つ、手段を講じた。共産ゲリラの侵入だ。彼らは社会不安をあおりながら南下し、七〇年代にはヤンゴンのすぐ北のペグーにまで進出した。

これを掃討したのが今の政権を担当するタンシュエである。

中国人といえば、タイの華僑もしたたかだ。モン、カチンなど山岳民族をけしかけてビルマ人政府と対立させ、武器弾薬を売ってはチーク材を手に入れていた。「中国」というだけでビルマ人は顔をしかめたものである。

ところが九七年に当時のD・エーブル計画経済相に会ったとき、側近から「中国の批判は避けてほしい」といわれた。

スー・チー問題を口実に欧米がミャンマーに経済制裁を科し、日本が右にならえをしていたころである。この国の経済はそれでほぼ破綻しようとしていた。

その窮状に援助の手を差し伸べたのがほかならない中国だった。

“英国人スー・チー”に屈するのか、嫌いな中国の援助を受けるのか、究極の選択を強いられたビルマ人は結局、中国を選んだ。

今、ヤンゴンの表玄関、イラワジ川にかかる鉄橋が中国の支援で建造された。

ネ・ウィンと国民が死ぬ思いで耐え、そして出ていってもらった中国人がそれを渡ってわんさと戻ってきた。王都マンダレーの街中には漢字の広告が大威張りで立ち並んだ。中国の経済植民地化にもがくミャンマーの姿である。

だから、中国の批判をこっちが言えば、政府首脳は何とも答えられない。「その辺のところを察してほしい」というわけだ。

◇

そのミャンマーに、もっと苦しいはずのユーゴが三千万ドルもの経済援助を約束した。

妙な話には裏があって「実は日本から巨額のODAを引き出している中国が背景にいて」(本紙バンコク特派員電)、ユーゴを迂回して援助しているという。中国政府は強い調子でこの説を否定するが、日本のカネが回り回ってミャンマーのクビを締め上げているのは間違いない。

腹に一物も二物もある国々の言いなりになっていれば、日本はいい子でいられる。でも、そのおかげでどこかの国が今、植民地になろうとしている。

(編集委員)

* 高山正之の異見自在

◆http://www.melma.com/backnumber_45206_1459709/

「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」

平成17年(2005年)5月8日(日曜日)より

現在のミャンマー軍事政権は、安全保障の専門家ではあっても市場経済に疎く、理論などそっちのけで経済政策をときおり無謀に変更する。中国系華僑は、その軍部へ深く食い込んでいる。

マンダレーでは旧ノボテルに泊まった。庭園が広く、王宮跡に近いのに物静か、ホテルの周辺には物乞いも物売りも居ない。これはインドとまるで違う雰囲気だ。

このミャンマー的な静謐さ、この物質文明にまだ毒されていない宗教社会は、しかし、本当にいつまで持つのか。華僑の乱入と商業的拡大はいずれミャンマーの伝統的価値観をわるい方向へ変革させてしまうのではないのか。

夜、眠らないままホテルのバアでカクテルを飲んだ。喧噪な音楽、舞台の歌手は西洋と日本の歌を歌っていた。ああ「ビルマの竪琴」よ、いずこ。

(某月某日)ヤンゴンに戻った。

ホテルの売店にはウォールストリート・ジャーナル、ヘラルド・トリビューンなどの英字紙も売っているが、暑さに疲れて買おうという気が起こらない。

(情報?このくにでは金融情勢も国際情報もたくさんだ!)

中国がミャンマーへ大々的に進出し、横暴を極めていることは書いた。とくに製造、物流面で華僑の進出がめざましい。ヤンゴンのチャイナ・タウンにすぐさま足を延ばしたが、ショーウィンドーには世界の一流品が並び、アーケード街は殷賑を極めていた。そのわりに物乞いが少ない。

中華料理のレストランがそこら中にある。縫製工場も宝石加工も華僑経営が多い。驚きなのは中国語が通じることである。

ちなみに宝石はミャンマーの国益にかかわる重要産業だから税務監査がきびしく、翡翠、ルビー、サファイアなど、わずか数十ドルの買い物でも逐一領収書が発行される。税金は売り上げの一割。

ざっとアーケードを見たが、華僑系が繊維、貴金属をほぼ独占し、雑貨、工芸などがビルマ族ではないか、と観察できた。

経済問題は深刻である。日本の1・5倍の国土面積に日本の半分の人口しか居ない。人口密度はしたがって日本の三分の一、どこへいっても水牛と大地。

工業のインフラはと言えば電力不足により停電が多い。ハイウエィも建設がのろく、鉄道は半世紀前のスピード。また映画館がたくさんあるのにも驚いた。外国映画も輸入されていて意外や意外「冬のソナタ」が大ブームというから驚かされる。

ヤンゴンで宿泊したホテル「トレィダーズ」には日本料亭も入っている! 日本酒の冷や酒も熱燗もある。これも世界的流行のようだ。

二階のバアは完全にアメリカ式、ビリヤード、ダーツ。ここでも現地人がスコッチに酔い、英語の歌を外国人観光客にまざったビルマ人が歌っている。宗教律がうるさい筈なのに、この価値紊乱は、やはりニューデリーやムンバイ(ボンベイ)と酷似しているのか。

ここでは「カミカゼ」というカクテルを飲んだ。命名が気に入ったからだが、飲むとなんのことはない、ウォッカとライムである。

外国資本の流入とともにビルマ人の若者の意識が急速に変わった。伝統が希釈していく懼れはないのか、という杞憂は現実の問題となった。

雇用機会が増え、女性の就労機会が急増し、このため婚期が遅くなる。ミャンマーでさえ働く女性の婚期は30歳代が多い。その結果、結婚しても子供が一人か二人、進学率が上昇し、価値観が変わる。中国、ベトナム、印度と同じである。ミャンマー経済についてはいずれ稿を改める。

大事なポイントは以下の要素である。

ミャンマーの人々が貧困に喘いでいても、人間性が豊かで、哲学的な人生への取り組みが比較的どっしりとして見えるのは仏教を基礎とする伝統文化を尊ぶ民族の精神である。日本のようにひきこもりが目立たないのは僧侶が求心力となった精神社会の強靱さでもある。

戦後の日本がうしなったものは、こうした精神世界である。

仏教原理を価値観の頂点におくため軍人でも有名なパゴダへの参拝と寄付を演出し、憲法を超える宗教律にその統治の権威をすがる。

仏教原理がまつりごとの求心力にある。

タイが国王と仏教の権威を重ね持つ智慧に基づき、首相は国王に拝謁するかたちを踏襲して社会を安定させてきたように。

しかしミャンマー元国王はイギリスにより印度に拉致されてから半世紀以上も経った。その権威の代替を軍部が行うため、ミャンマーの統治形態もペルシアやサウジと同様に伝統的権威の確立はひどく遠のいてしまったのだ。

カンボジアのシアヌークのような国王復帰劇はおそらくないのではないか。

このような歴史の経緯とミャンマー的統治原理を理解しない欧米が、伝統を無視したスーチー女史を支援し、一方で人権を楯とした経済制裁を行っている。制裁は率直に言って無意味である。それに唯々諾々として従う日本は、外交力の基礎がなきに等しい。

ミャンマーの未来はそれほど明るくはないが、民衆の目の輝きを見る限り、暗くもない。それにしても、台湾といい、インドと言い、ミャンマーも日本への期待は想像以上に大きい。これらの親日国家を日本はあまりに粗末に扱いすぎていないか。

☆マスコミ報道は極めて表面的であるのがお解りいただけたかと思います。

イナゴ(蝗害)の如き支那人の野望。油断も隙もありやしない。

用心、用心ですよ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます