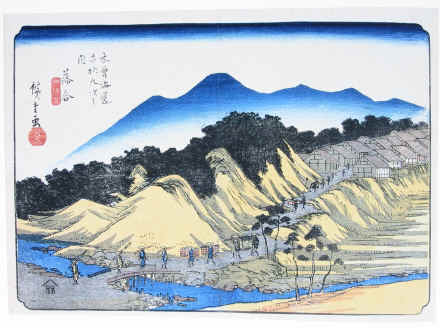

(木曽海道69次之内 「雨の中津川」)

(中津川宿の高札場)

(高札場の先、市街地の道路)

(中津川宿)

中津川の高札場を背にして、旧中山道の道路は右にカーブする。

市街地の歩道の無い道の端を、自転車や車を避けながら歩くと、

広い道路と交差する(新町)の信号に出る。

右に行くとJR中津川駅である。

この信号を渡ると、ここからが中津川宿の中心地に入っていくのであろう、

中山道らしく歩道が色レンガ舗装で整備されている。

「すべて山の中である」と書いた「夜明け前」の木曽路を抜けて、

薄暗い中山道から、塩尻以来、久しぶりの明るい市街地で、

よく整備されていると感心する。

島崎藤村の「夜明け前」の中で、

主人公の青山半蔵が、

「共の鶴松を顧みて、『あの山の向うが中津川だよ。

美濃は好い国だねえ』と言って見せた。」とあるように、

市街地として開けた中津川を羨ましく思う青山半蔵の思いが、

この一行にみごとに表現されているように、

開けた町としての中津川市を今でも感じ取ることが出来るのは不思議である。

それはやはり木曽路のうっそうとした山間の林を抜けてきたからであろうか。

(「新町」の交差点)

(歩道が色レンガで舗装されている)

話を戻す。

中山道は(新町)の信号を渡るとすぐ左手に、

中津川名物「栗きんとん」の老舗「すや」がある。

秋の栗の季節にはこの「栗きんとん」を購入できるが、

残念ながら栗の季節外れに通過するボクには

「季節外れでただ今販売しておりません。

秋には是非お越しをお待ちしてます。」と丁重に断られた。(残念!)

すぐ右手に日本画の大家「前田青頓画伯生誕の地」の石碑がある。

さらに進むと今度は左手に、

「桂小五郎隠れ家跡」の案内を発見。

狭い道を左折すると、古びた二階家の家があり、

ここが料亭「やけ山」跡。

中津川観光協会によれば、

(この辺りに昔料亭「やけ山」があった。

文久二年(1862)六月、

長州藩士桂小五郎(木戸孝允)は、

江戸から京都へ向う藩主毛利慶親公の行列を待つ間、

幕吏の目をのがれて

中津川の平田門人 間秀矩(はざまひでのり)や

市岡殷政(いちおかしげまさ)の好意によって、

密かに「やけ山」に隠れ、待機した。

やがて三日間の「中津川会談」結果、

桂の主張によって長州藩は、

尊王倒幕へと決断した。

明治変革の秘史を物語る場所である。)

(日本画家 前田青頓生誕地跡の碑)

(桂小五郎の隠れ家跡の案内)

(狭い道をたどると)

(隠れ家料亭「やけ山」)

(料亭「やけ山」の入口)

中山道に戻り西へ進むと、左手に「間家大正の蔵」がある。

この蔵については、

(広大な屋敷を構え、東濃随一の豪商とまで言われた、

間家の敷地内にあった倉庫の一つで、

大正6年(1917)3月に建てられ、

従来の土蔵造りに明治以降の近代的工法が取り入れられた、

当時のコンクリート工法の過渡期の状況がわかるもので、

中津川市の有形文化財に指定されている。

現在、間家から市に寄贈されたこの蔵は、

中津川商人の資料や宿場関係の資料が展示され、

一般に無料で開放されている。

蔵前の庭には、織部灯篭(市指定文化財)や

中津高等女学校の創立者間杢右衛門道矩(9代)の

胸像が建てられている。)(中津川市観光協会)

(間家大正の蔵)

(間家大正の蔵2)