雨天の続いていたある日、やっと晴れ間が訪れたので

それ行け、とばかり、川村記念美術館まで行ってきました。

先月だったか、たまたまチケットショップで見つけたので

買っておいたのですが、気が付けば終期が迫っていたのです。

マーク・ロスコ 「瞑想する絵画」展

これを「絵画」と言ってよいのか、私はよく判りませんが

「ロスコ空間」という言い方なら頷けます。

面白くないかもしれない。でもひょっとしたら何か

伝わってくるものがあるかもしれない・・・

マーク・ロスコの〈シーグラム壁画〉

川村記念美術館が所蔵するマーク・ロスコ(1903-1970)の作品群は

〈シーグラム壁画〉と呼ばれるシリーズのうちの7点で、もともと一室に

飾られるためのものでした。その誕生は、1958年春、50代半ばにして

大家と認められたロスコが、マンハッタンに新しくできるシーグラム・

ビル内のレストラン「フォー・シーズンズ」のために、作品制作の依頼を

受けたことをきっかけにしています。最高級の料理と優れた現代アートを

ともに提供するというコンセプトのもと、ロスコも作家のひとりに選ばれ、

レストランの一室の装飾を任せられたのです。当時のロスコは、グループ展

などで他人の作品と同じ部屋に作品が並ぶことを嫌い、自分の絵だけで

ひとつの空間を創り上げたいと切望していました。そこで、およそ一年半を

費やし、30点の絵画を完成させたのです。(webより)

シーグラム壁画とは何か、の説明を読み、超一流レストランの壁面を埋める壁画になる

はずだった、ということがわかりました。しかし完成後に、レストランの雰囲気に幻滅した

ロスコは契約を自ら破棄。行き場を失った絵30枚の絵は、その後9点がロンドンのテート

ギャラリーに寄贈され、7点が川村記念美術館に収蔵されることになったのです。

今回は、離散してしまった「シーグラム壁画」の内、半数の15点がアメリカとイギリスから

海を渡って運ばれて一堂に会するという、大変貴重な展覧会でした。

■ ワシントン ナショナルギャラリー所蔵の5点

■ ロンドン、テートギャラリー所蔵の3点

■ 千葉県佐倉市、川村記念美術館所蔵の7点

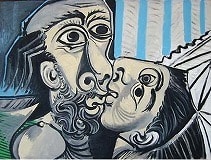

う~ん・・・と唸ってしまうような単調な赤い四角の組み合わせばかりがぐるりと15点も

並ぶ美術館の四角い会場の真ん中で、理屈ではどうこう言えない、ロスコの感性を

見る側がただ、心や肌で感じ取ると言ったらよいのでしょうか。絵がどうの、ではない、

囲まれた側がその中で圧倒されるか、四角くて赤い入り口の中を出たり入ったり

自由に行き来できるか・・。何とも不思議な空間を感じました。

濃い赤とその中の明るい赤色は、深みのあるいい色あいでした。

別の部屋には赤でなくて、漆黒シリーズが・・!

目が悪いと、色の差がわからず、キャンバスをただ黒く塗りつぶしたようにしか見えません。

じっと見ることよりも、そこに身を置くことで何かを感じ取れるか否か。

それがロスコの絵を見る鍵でしょうか。

ゴージャスなレストランに「考える空間」はやはり合わない気がします。

彼はテート・ギャラリーに9枚のシーグラム壁画を寄贈した同じ年に〈黒の上の灰色〉

シリーズを着手。(同年の新年早々には妻と別居し、スタジオに一人で住む)

そして翌年の1970年2月にスタジオで自殺したのです。

美術館HPのなかの「過去の展覧会一覧」で、この美術展の概要をご覧になれます。

・・・美術館前の芝生と池は日の光を浴びて気持ち良さそう・・・

展覧会後は同美術館の敷地内にあるレストラン「ベルヴェデーレ」で遅いランチタイム。

昼食後には、初めて「自然散策路」を歩きました。

紫陽花、ドクダミがきれいに咲いていましたし、花菖蒲園もご覧のようです。

すべてが大日本印刷の敷地内にあるんですが、とにかく広いですね!

花菖蒲を見ていたらポツポツ雨が次第に強まってきました。

それが次第に土砂降りに。

蓮池は突然の大雨を喜んであっぷあっぷしているようです。

青空がグレーに変わろうと、それはそれでしっくりとした風景となってしまう美術館。

だから企画展などがない時でも訪れたくなるんですね。

追記: 最初に書き始めた日(投稿日)から今日投稿するまで2週間が過ぎようとしています!

こんなマイブログに、懲りずにいつも訪れて下さっているみなさまには真に申しわけないと

思っております。同時に新規でいくつかを書いている最中ですが、それらもなかなか

終わりません。どうぞ気長にお付き合い下さいませ。(6/20)

わが家のゴールデンウィークはカレンダー通りです。

わが家のゴールデンウィークはカレンダー通りです。

溜池山王から新橋まで行き、そこからJRで上野へ。

溜池山王から新橋まで行き、そこからJRで上野へ。

さて、阿修羅立像の登場です。

さて、阿修羅立像の登場です。

法律家を目指してフランス留学を果たした19歳の彼は、9年後に画家となって帰国したんですね。なんという才能に恵まれた方なんでしょう。色使いや優しいタッチが大好きです。留学中に親交のあった日本人画家たちや師であるラファエル・コランの絵も何点か展示してありましたし、自筆の書簡なども達筆で美しい。この特集陳列は4月12日まででしたが、すぐ近くに

法律家を目指してフランス留学を果たした19歳の彼は、9年後に画家となって帰国したんですね。なんという才能に恵まれた方なんでしょう。色使いや優しいタッチが大好きです。留学中に親交のあった日本人画家たちや師であるラファエル・コランの絵も何点か展示してありましたし、自筆の書簡なども達筆で美しい。この特集陳列は4月12日まででしたが、すぐ近くに

正面玄関を入った所にはご覧のようなユニフォームの「

正面玄関を入った所にはご覧のようなユニフォームの「

昨年もたしか「

昨年もたしか「 次の目的は、三越新館7階ギャラリーでしたが、絵を見る前に友人お薦めのお店で昼食することに。

次の目的は、三越新館7階ギャラリーでしたが、絵を見る前に友人お薦めのお店で昼食することに。