お久しぶりで~す!

一気に三ブログの投稿です。大したブログ記事ではありませんが。

過去の分が貯まり過ぎ、気になって前に進めませんでした。

これからは、自由気ままに、過去の分も含めて、忘備録になることを意識して投稿することにします。

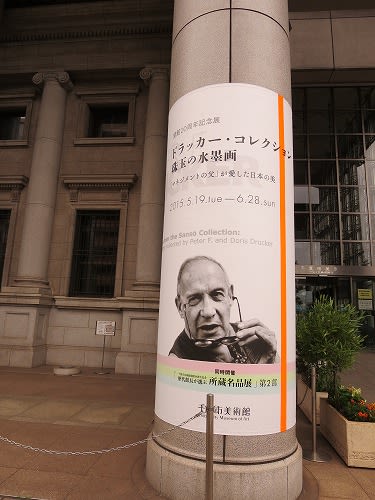

経営学のピーター・F・ドラッカー(1909-2005)。

彼が室町時代を中心にした多くの水墨画をコレクションしていたとは初耳でした。

とはいえ、30年前に、すでに日本で「ドラッカー・コレクション水墨画名作展」が開催されてたといいますから

そのころはきっと、「もしドラ」のあのドラッカーだ、と思って見に行く人はいなかったでしょう。

友人が、とてもよかったから、是非行ってきたらいいわよ、と電話してきたのが数日前。

というか、来週、新宿で会おうという約束をしたついでの話しだったのですけど・・・

明後日の日曜日まで、というので、雨天でちょっと気が重かったけど行ってきました。

日本美術との出会いは、ウィーン生まれのドラッカーがナチスの台頭によりドイツを脱出してロンドンで銀行に

勤務していた20代の前半のころでした。にわか雨にあって雨宿りに入ったところでたまたま行われていたのが

日本美術展。これがドラッカーと日本美術との衝撃的な出会いだったのですね。

「正気を取戻し、世界への視野を正すために、私は日本画を見る。」

会場を入った正面のパネルに書かれたのがこの言葉。とても興味深い言葉です。

マネジメントの父は、日本画、それもシンプルかつ無駄を省いた単色の水墨画に一体なにを見ていたのでしょう。

111点の水墨画の作品は、全体的に暗い色調なので、目の悪い私には見辛かったのですが、よくぞこれだけの

数を集めたものだ、と感心してしまいました。毎年のように訪れた日本で、講演やセミナーなど、仕事で得た収入は

日本で使った、という話がありますが、せっせと日本画につぎ込んだのかもしれませんね。

「コレクションを作るために最も大切なことはなんでしょうか」、との質問には、

「良い先生を見つけることです」と返答したドラッカーには、何人かのよき古美術商がついていたのですね。

私が購入した絵ハガキは、室町時代のこの一枚。精庵の「雪中雀図」です。雀が生き生きと描かれています。

日本は概念よりむしろ知覚の分野に創造的な才能がある・・・(中略)

日本の伝統を貫いている「知覚力」は、日本の経済的、社会的発展の基盤となっているものと考えられる。(後略)

などなど、

学者ならでは?の言葉をいくつも残し、日本画を、それも多くの外国人が購入したがる浮世絵などではない、渋い

墨の世界を愛するドラッカーという人により興味を持ってしまった展覧会でした。

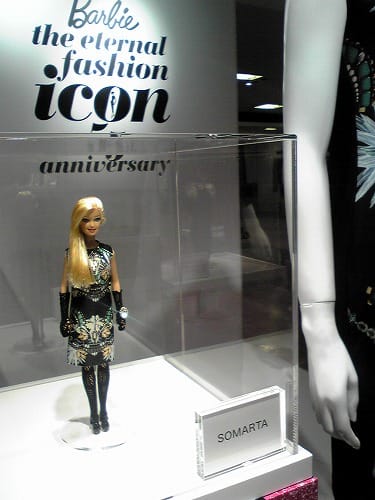

帰りは久しぶりに千葉そごうへ寄りました。

お昼は家で軽く済ませていたのですが、軽すぎたのか、美術館まで電車に二つ乗って、さらに駅から往復歩いたせいか?

お腹がグゥ~っと鳴ってきたので、9階のBooks &Cafe UCCへ直行。ここのフルーツワッフルが美味しいんですよ~。

「

「

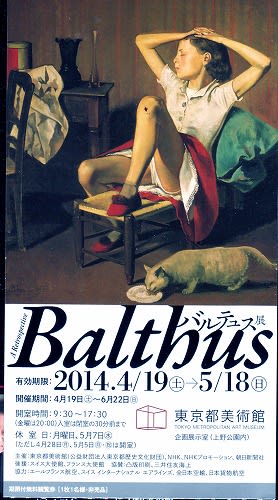

月曜休館の美術館が多い中、ここは火曜が休館日。なのでもしかしてすいているかも、との期待どおり、すいてはいませんが程よい人出でホッとしました。

月曜休館の美術館が多い中、ここは火曜が休館日。なのでもしかしてすいているかも、との期待どおり、すいてはいませんが程よい人出でホッとしました。

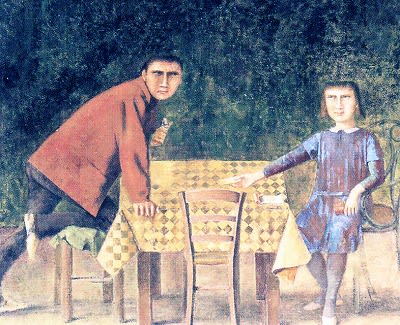

林章湖「隠遁の歳月」2012年

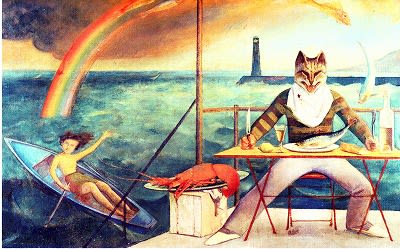

林章湖「隠遁の歳月」2012年 傳申「核電爆」2011年

傳申「核電爆」2011年

}

}