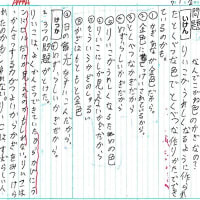

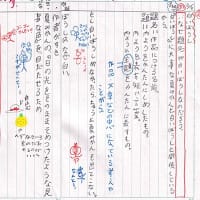

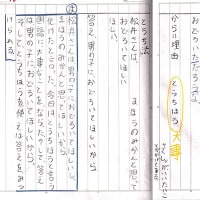

「これ、私1・2年生の複式クラスの子どもたちの、自画像です。」

鈴木先生にそう言われて、我が目を疑った。

3・4年生、いや5・6年生と言っても通じると思った。

そこで、本当に1・2年生なの?と聞き返してしまった。

「ええ。私のクラスなので、指導しているうちにどんどん理解するようになって....」

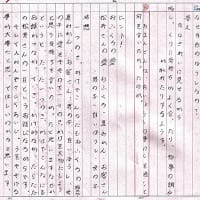

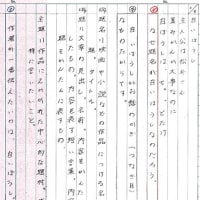

「こっちは出入りで入っている、3・4年生の絵です。」

と言いながら、今度はこの絵(下)を見せてくださった。

(写真は4枚しか載せていないが、ほぼ全員がこのレベルの絵に仕上がっていた。)

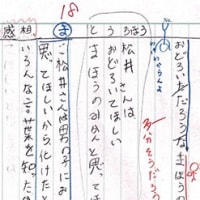

こっちは確か3年生。

これは確か4年生だったと思う。

「昨年から教えているので、もう、私より上手くなってしまって...。この先、何をどう指導したらいいのか....」

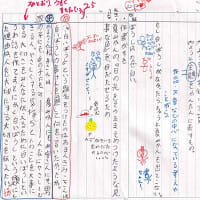

「書かせながら、よい作品があると『これを見てごらん。この線、よく見ていないと描けない膨らみだよね。』などと、クラスに広げます。」

「一度、本当の絵の味をしってしまうと、漫画みたいな絵は描けなくなります。」

そうおっしゃった。

「大事なところは、子どもたちを集めて、書き方を研究させます。たとえば、目だったら、デジカメの写真の目だけを大きなテレビで拡大して見せます。どこに、どんな線があるかとか、眼球がどこから始まるかとか、目尻の形とかを話し合います。」

1年生でも、2年生でもかなりのところまでできるのだ。

それを、教師が求めず、指導せず自己流で書かせるから、いつまでたっても幼児の絵から抜け出せないのだ。

と、気付いた。

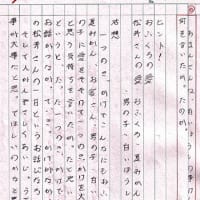

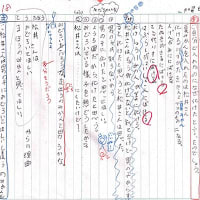

「この絵を、今着色しています。鉛筆画の時はよかったのですが、色をつけだすと、のっぺりした感じになってしまいます。」

「子どもにとって、線のない広い面積を塗るのは難しいようです。どう指導したらいいのでしょう?」

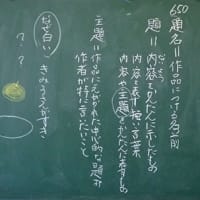

すると、平野先生が、

①色。

②塗る方向。

の2点について語り出した。

①色

顔の色の濃い薄いや影を、同じ絵の具の濃さであらわそうとしても、どうしてものっぺりします。肌色に茶色を混ぜても、影の感じは出てきません。

そこで、黒や白で、色のコントラスの差を出します。

黒は自然にない色なので、補色や顔だったら青系統を混ぜてもいいかもしれません。

それを作った肌色に混ぜて、影の部分に乗せていきます。

鼻の頭のように光っている部分や、瞳には、ハイトーンとして白を使います。鼻だったら、この一番高いところに最後に白を入れて、高いところから低い方へ向かって白をぼかしていきます。すると、鼻の高さが出てきます。

②塗る方向

絵の具の塗る向きを、教えてあげることが大事です。

理科の標本などで、顔の筋肉の分かるものなどを用意して「皮膚の下には、こんな筋肉があるんだよ。筋肉の方向に、筆をなぞらせるといいよ。」などど話すのもいいですね。

といいながら、ホワイトボードに筆の向きを解説してくれます。

きっと、平野先生は、クラスの子どもたちにこうして、きちんと知識を与えてから、自由に作品と向き合わせているのだと思います。

刺激になる。

実践を発表した者も勉強になるし、実践を見せていただいた私たちも勉強になる。

今度、さっそくやってみよ~っと。

自分も残りのあと17日間で、あといくつか実践したいと思います。「わらぐつの中の神様」「自画像」「前転・後転」もし、この会に入っていなければ、きっと、残りの時間は思い出づくりやあたりさわりのないことで時間を過ごして行ったと思います。まだまだ、もう一回り子どもを成長させて、新天地にうつりたいと思います。

「思い出づくりやあたりさわりのないことで過ごすでなく、もう一回り子どもを成長させたい」これは、厳しい実践で得た貴重な教師としての生き方です。いいぞ!

新天地でのいっそうの活躍を祈ります。これからもよろしく。