概数は子どもたちが苦手にしている分野です。

前回私なりの指導法をまとめてみました。http://blog.goo.ne.jp/totoro822/e/e03905884b77a44b5c43a40e50fc5ce4

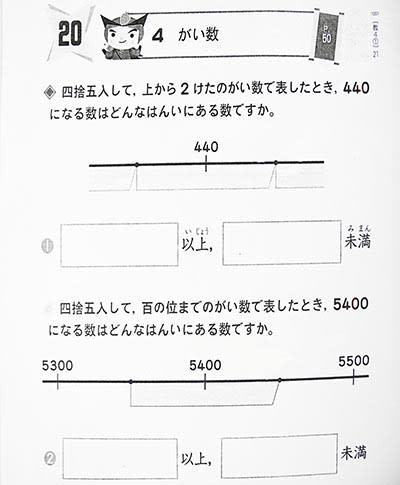

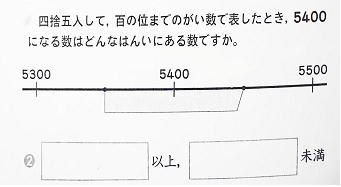

概数単元の最後に、概数の範囲を問う部分があります。

これは大人だってちょっと考えないと分からない問題です。

指導する方も、どう説明していいかがぱっと浮かびません。

せっか「概数が簡単になった。」と言っていた子どもたちが、ここでまた自信をなくしてしまいます。

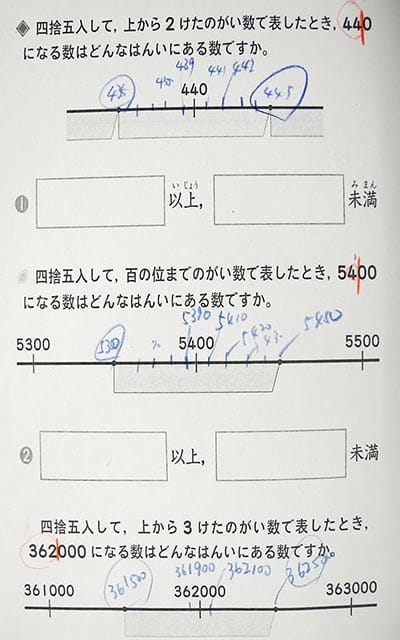

私は、ここでも、「赤」と「青」を使って子どもたちになるべく具体的に教えようと思います。

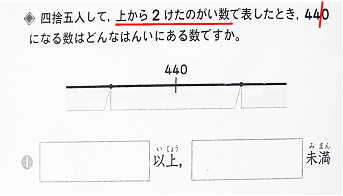

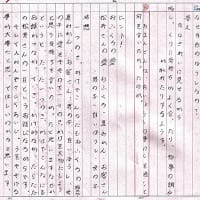

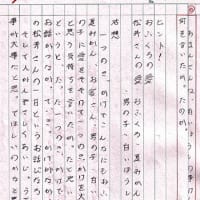

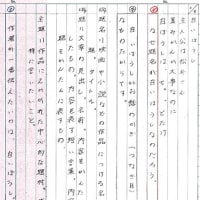

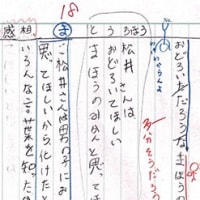

まず、問題文の「どの位」「上から○けた」の部分を探して、赤線を引きます。

下の「1」の問題では、上から2けたに赤線を引きます。

そして、440の上から2けたの右川の部分に斜線を引きます。

四捨五入をして440になったのですから、概数を求めたときと同様大事なのはその一つ右の位です。

ここに青丸を付けます。

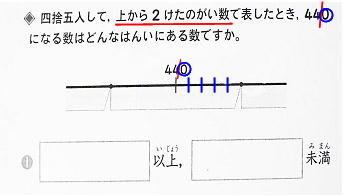

「440」とその右側の「・」の間を5等分します。

青丸の数字を意識するために、青で引くのがよいです。

最初の目盛りは、440の青丸の部分を1だけ大きくした数を書きます。

440 → 441となるわけです。

続けて、目盛りの数字を青の部分を1だけ大きくした数を書いていきます。

440 → 441 → 442 → 443 → 444 となるわけです。

このとき「ここは、四捨五入の四捨だから 4で終わりです。」と言い

445は書きません。

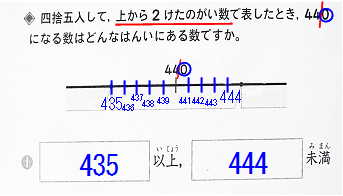

今度は、「440」とその左側の「・」の間を5等分します。

最初の目盛りは、440の青丸の部分を1だけ小さくした数を書きます。

339 ← 440となるわけです。

続けて、目盛りの数字を青の部分を1だけ小さくした数を書いていきます。

435 ← 436 ← 437 ← 438 ← 439 ← 440 となるわけです。

このとき「ここは、四捨五入の五入だから 5までほしいです。」と言い

435まで書きます。

ここまでできてから、

「440の範囲は、何以上 何未満ですか?」と聞けば、ほぼ100パーセントこう答えます。

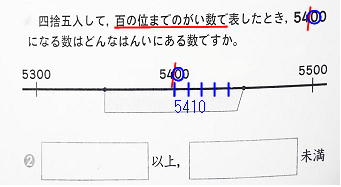

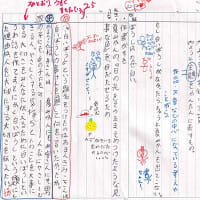

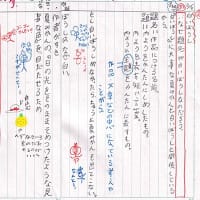

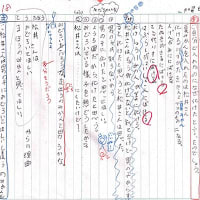

次の問題も同様に取り組ませます。

まず、問題文の「どの位」「上から○けた」の部分を探して、赤線を引きます。

下の「2」の問題では、百のくらいまでに赤線を引きます。

そして、5400の上から百の位の右側に斜線を引きます。

「5400」とその右側の「・」の間を5等分します。

青丸の数字を意識するために、青で引くのがよいです。

最初の目盛りは、5400の青丸の部分を1だけ大きくした数を書きます。

5400 → 5410となるわけです。

続けて、目盛りの数字を青の部分を1だけ大きくした数を書いていきます。

5400 → 5410 → 5420 → 5430 → 5440 となるわけです。

このとき「ここは、四捨五入の四捨だから 4で終わりです。」と言い

5450は書きません。

今度は、「5450」とその左側の「・」の間を5等分します。

青丸の中の数字を1だけ小さくします。

続けて、目盛りの数字を青の部分を1だけ小さくした数を書いていきます。

5350 ← 5360 ← 5370 ← 5380 ← 5390 ← 5400 となるわけです。

このとき「ここは、四捨五入の五入だから 5までほしいです。」と言い

5350まで書きます。

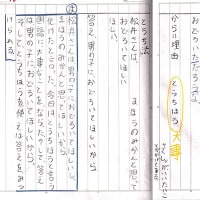

このあたりまで、一緒に行ってから続けて残りの問題に取り組みましょうといえば

数人を個別指導すれば、あとの子どもたちはほぼできています。

実際の個別指導では、マンツーマンで確かめ合いながら進めるので、

下記のドリルぐらいの書き込みをしてあげれば、自分で答えを探すことができます。

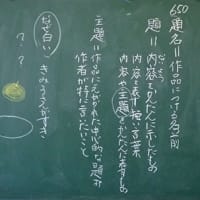

概数の範囲がなぜ子どもたちにとって難しいのか。

それは、教師が簡単なことを難しく教えているからです。

簡単なことを、簡単だと見せてあげればよいのです。

| 第35回 | 2013年9月14日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

| 第36回 | 2013年10月12日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

5300〜5449になりますか?