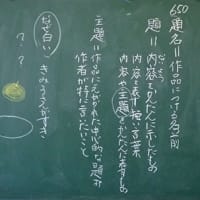

3年生 あまりのある割り算

学年の先生が授業を行う。

その指導案検討を学年で行った。

その指導案をなぞって、先行授業を行った。

あまりのある割り算の第1時

既習の 10÷5=2

15÷5=3 を行う。

次に 17÷5の問題を提示すると 教室がざわめく。

そこで、本日のめあてが子どもたちから提案された。

あまりにあるわりざんのし方を覚えよう。

どんな方法で取り組めそうか予想してから一人学びに入る。

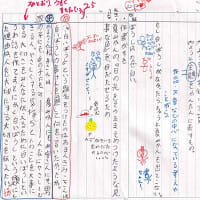

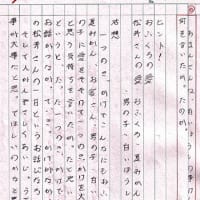

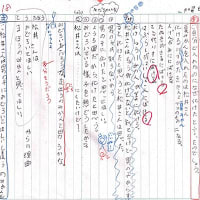

私のクラスでは、考えをノートにまとめた子から板書していく。

ただし、だれかが自分と同じ考えを書き始めたら、板書できない。

そんなルールになっている。

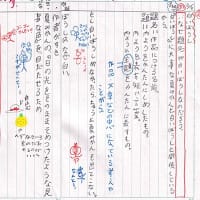

一人学びで教師は机間指導を行う。

しかし、全ての児童に効果的な支援を行うことはなかなか難しい。

そこで私は

「黒板の考えを参考にしなさい。」

「なるほど、と思ったらまねさせてもらいなさい。」

「まねることが、学ぶことにつながります。」

と声をかける。

たとえ、友だちの考えをよく分からず視写したとしても

真っ白なノートより、よほどその方がためになる。

0に何をかけても0だが、0.1に2をかければ、0.2になる。

黒板に自分と同様の考えがあって、板書できない子どもは、

ミニ先生になって、困っている子どもの支援にあたる。

私のクラスでは

「学級は、全員が分からなければ意味がありません。」

「自分だけ分かるのなら、家庭教師で十分です。」

「学級で学ぶのだから、自分が分かったら、友だちみんなが分かるように助け合わなければなりません。」

というルールになっているからだ。

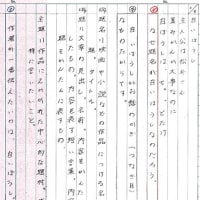

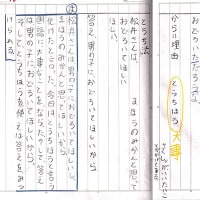

板書ができあがると、発表になる。

私は、

「○さんの意見を、だれか説明しなさい。」

と、本人ではなく、他の子どもに説明をさせる。

こうすると、発表者が2倍になる。

また、友だちの板書の意図を探ろうと真剣に黒板を見るようになる。

板書した本人も、友だちに自分の意見を語られることで、もう一度客観的に学び直すことができる。

どうしても、友だちが説明できないときには

仕方がないので本人に説明をしてもらう。

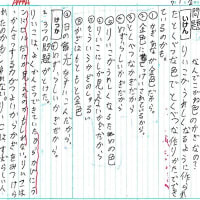

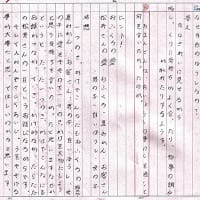

この日は、いろいろな考えがでた。

17を 5の倍数の15と 2に分ける「サクランボ方式」

17の○やリンゴをかいて、5ずつでまとめる意見。

かけ算をつかって考える意見。

最後に、これらの共通点を考えていく。

この日は、5×3の部分と 「あまりの2」の部分に、どれも分かれていることが分かった。

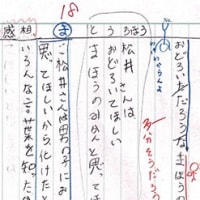

まとめながら、

本時で教えなければならない、割り算の形式と、わりきれる、割り切れないという言葉を教える。

最後に22÷5=4あまり2 の練習問題を行う。

この際は、絵を描かずに

5×1 5×2 5×3 5×4 とみなで九九をつかって答えを見つけていった。

この板書は、授業者に休み時間にみてもらった。

参考になると良いのだが。

| 44回 | 7月12日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

| 45回 | 9月6日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます