13日(日)。わが家に来てから今日で2346日目を迎え、米ピュー・リサ―チ・センターがフランス、日本など16カ国・地域の1万6254人を対象に実施した調査によると、米国に「好意的」との回答はトランプ前政権時の34%からバイデン政権の発足後に62%に上昇した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

トランプ政権がいかに酷く 世界から嫌われていたかが あらためて数値で証明された

昨日、銀座ブロッサムホールでオペラ映画、リヒャルト・シュトラウス「ばらの騎士」を観ました 出演は元帥夫人マリー・テレーズ=エリーザベト・シュヴァルツコップ、オクタヴィアン/マリアンデル=セーナ・ユリナッチ、ゾフィー=アンネリーゼ・ローテンベルガー、オックス男爵=オットー・エーデルマン、ファー二ナル=エーリッヒ・クンツ、管弦楽=ウィーン・フィル、合唱=ウィーン国立歌劇場合唱団、指揮=ヘルベルト・フォン・カラヤン、演出=ルドルフ・ハルトマンです

出演は元帥夫人マリー・テレーズ=エリーザベト・シュヴァルツコップ、オクタヴィアン/マリアンデル=セーナ・ユリナッチ、ゾフィー=アンネリーゼ・ローテンベルガー、オックス男爵=オットー・エーデルマン、ファー二ナル=エーリッヒ・クンツ、管弦楽=ウィーン・フィル、合唱=ウィーン国立歌劇場合唱団、指揮=ヘルベルト・フォン・カラヤン、演出=ルドルフ・ハルトマンです 1960年のザルツブルク祝祭大劇場での公演を収録した映像(カラー・3時間6分)です

1960年のザルツブルク祝祭大劇場での公演を収録した映像(カラー・3時間6分)です

オペラの舞台は18世紀末のウィーン 元帥夫人マリー・テレーズと貴族の青年オクタヴィアンは、道ならぬ恋に落ちて逢瀬を重ねている

元帥夫人マリー・テレーズと貴族の青年オクタヴィアンは、道ならぬ恋に落ちて逢瀬を重ねている 元帥夫人の従兄で俗物のオックス男爵は、資産家の娘ゾフィーに婚約の印として銀のバラを届ける役目をオクタヴィアンに頼むが、ゾフィーは粗野なオックスを嫌い、オクタヴィアンと恋に落ちてしまう

元帥夫人の従兄で俗物のオックス男爵は、資産家の娘ゾフィーに婚約の印として銀のバラを届ける役目をオクタヴィアンに頼むが、ゾフィーは粗野なオックスを嫌い、オクタヴィアンと恋に落ちてしまう オクタヴィアンはゾフィーを守るためオックスに決闘を挑み腕に怪我を負わせ大騒動になる

オクタヴィアンはゾフィーを守るためオックスに決闘を挑み腕に怪我を負わせ大騒動になる オクタヴィアンはオックスの正体を白日の下に晒すため、女装しマリアンデルとして彼を夜のレストランに誘い出し、仲間と共に懲らしめる

オクタヴィアンはオックスの正体を白日の下に晒すため、女装しマリアンデルとして彼を夜のレストランに誘い出し、仲間と共に懲らしめる 恋に盲目となったオクタヴィアンとゾフィーを残して、元帥夫人は寄る年波と孤独を感じながら独り寂しく去っていく

恋に盲目となったオクタヴィアンとゾフィーを残して、元帥夫人は寄る年波と孤独を感じながら独り寂しく去っていく

今からン十年前の独身時代、この映画を銀座のヤマハホールで何度観たことでしょう 奇跡の映画と言っても過言ではないほど素晴らしい歌手陣、演出です

奇跡の映画と言っても過言ではないほど素晴らしい歌手陣、演出です その後、レーザーディスクも購入しましたが、プレーヤーが壊れてしまい、ディスクも売り払ってしまいました

その後、レーザーディスクも購入しましたが、プレーヤーが壊れてしまい、ディスクも売り払ってしまいました したがって、この映像を観るのはン十年ぶりです

したがって、この映像を観るのはン十年ぶりです

最初に、若き日のカラヤンがオーケストラピットに入り、序曲の演奏に入ります 晩年のカラヤンはタクトなしで目を瞑って指揮をしましたが、この当時はタクトを持ち 目を開けて指揮する姿が確認できます

晩年のカラヤンはタクトなしで目を瞑って指揮をしましたが、この当時はタクトを持ち 目を開けて指揮する姿が確認できます カラヤンは相当速いテンポで序曲を進め、オケを煽り立てます

カラヤンは相当速いテンポで序曲を進め、オケを煽り立てます

元帥夫人マリー・テレーズ(マルシャリン)を歌ったエリーザベト・シュヴァルツコップは1915年ポーランド生まれのソプラノです 1943年にウィーン国立歌劇場と契約しています

1943年にウィーン国立歌劇場と契約しています 「高貴で優美、しかも理知的」な素質をすべて満たしている点で、理想的な元帥夫人と言えます

「高貴で優美、しかも理知的」な素質をすべて満たしている点で、理想的な元帥夫人と言えます 今は自分を慕う17歳のオクタヴィアンだが、いつか若い女性が目の前に現れ、自分の元から去っていくことを予感しながら、孤独な心を隠して生きる元帥夫人を、歌で、顔の表情で、後ろ姿で、見事に演じています

今は自分を慕う17歳のオクタヴィアンだが、いつか若い女性が目の前に現れ、自分の元から去っていくことを予感しながら、孤独な心を隠して生きる元帥夫人を、歌で、顔の表情で、後ろ姿で、見事に演じています 第3幕ラストで、オクタヴィアンとゾフィーの二人を残して 一人去っていく彼女の後姿を見て涙を流さない人はいないでしょう

第3幕ラストで、オクタヴィアンとゾフィーの二人を残して 一人去っていく彼女の後姿を見て涙を流さない人はいないでしょう なぜなら、それはこの映画を観ている観衆一人一人の姿でもあるからです。時は流れ、人は歳をとっていく。それは運命です

なぜなら、それはこの映画を観ている観衆一人一人の姿でもあるからです。時は流れ、人は歳をとっていく。それは運命です

オックス男爵を歌ったオットー・エーデルマンは1917年生まれのバス・バリトンです 1947年にウィーン国立歌劇場にデビューしています

1947年にウィーン国立歌劇場にデビューしています この「ばらの騎士」は元々「オックス」というタイトルだったものを、リヒャルト・シュトラウスが、妻の意見に従って変更したというエピソードがあるくらいオックス男爵は重要な役割を担っています

この「ばらの騎士」は元々「オックス」というタイトルだったものを、リヒャルト・シュトラウスが、妻の意見に従って変更したというエピソードがあるくらいオックス男爵は重要な役割を担っています その点、エーデルマンは粗野であけっぴろげ、女性に対する欲望を抑えることが出来ない好色家のオックスを、見事に演じています

その点、エーデルマンは粗野であけっぴろげ、女性に対する欲望を抑えることが出来ない好色家のオックスを、見事に演じています これ以上のオックスは考えられない、というくらいピッタリの役柄です

これ以上のオックスは考えられない、というくらいピッタリの役柄です この人は相当の実力者で、フルトヴェングラーが指揮した「第九」や、モーツアルトの「ドン・ジョヴァン二」のレポレロなども歌っています

この人は相当の実力者で、フルトヴェングラーが指揮した「第九」や、モーツアルトの「ドン・ジョヴァン二」のレポレロなども歌っています

オクタヴィアン/マリアンデルを歌ったセーナ・ユリナッチは1921年 旧・ユーゴスラビア生まれのメゾ・ソプラノです 23歳の時にカール・ベームの招きでウィーン国立歌劇場と契約し、モーツアルト、リヒャルト・シュトラウスのオペラを中心に活躍しました

23歳の時にカール・ベームの招きでウィーン国立歌劇場と契約し、モーツアルト、リヒャルト・シュトラウスのオペラを中心に活躍しました 私はこの映画で初めてユリナッチを観た時、何てカッコイイんだろうと思いました

私はこの映画で初めてユリナッチを観た時、何てカッコイイんだろうと思いました とくに第2幕冒頭で銀の薔薇を手に持って登場するユリナッチの姿を見た時、背中に電流が走ったように感動しました

とくに第2幕冒頭で銀の薔薇を手に持って登場するユリナッチの姿を見た時、背中に電流が走ったように感動しました この時のカラヤン ✕ ウィーン・フィルによる音楽がとてつもなく感動的で、以後のオペラ公演でこのシーンを観るたびに背筋が寒くなりました

この時のカラヤン ✕ ウィーン・フィルによる音楽がとてつもなく感動的で、以後のオペラ公演でこのシーンを観るたびに背筋が寒くなりました 歌では、第3幕の終盤における元帥夫人、ゾフィーとの三重唱、その後のゾフィーとの二重唱が 息がピタリと合って美しいハーモニーを醸し出していて、とても感動的です

歌では、第3幕の終盤における元帥夫人、ゾフィーとの三重唱、その後のゾフィーとの二重唱が 息がピタリと合って美しいハーモニーを醸し出していて、とても感動的です また、女装して(ユリナッチは女性ですが)マリアンデルになった時のユリナッチがとても可愛くて魅力的なのです

また、女装して(ユリナッチは女性ですが)マリアンデルになった時のユリナッチがとても可愛くて魅力的なのです

この映画を観てユリナッチにすっかり嵌ってしまった私は、彼女がオクタヴィアンを歌う「ばらの騎士」のCDを片っぱしから集め始めました 録音順に次の通りです

録音順に次の通りです

下の写真の上はカラヤン指揮ミラノ・スカラ座管弦楽団による1952年1月26日収録のライブ録音 下はエーリヒ・クライバー指揮ウィーン・フィルによる1954年録音CDです

下はエーリヒ・クライバー指揮ウィーン・フィルによる1954年録音CDです

次の写真の上はハンス・クナッパーツブッシュ指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団による1955年11月16日録音CD。下はその海賊版です

次の写真の上はヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ウィーン・フィルによる1960年7月11日のザルツブルク音楽祭のライブ録音です この録音が映画のユリナッチに一番近い状態を反映しています

この録音が映画のユリナッチに一番近い状態を反映しています 元帥夫人をリサ・デラ・カーサ、ゾフィーをヒルデ・ギューデンが歌っています

元帥夫人をリサ・デラ・カーサ、ゾフィーをヒルデ・ギューデンが歌っています 下は1960年7月26日のザルツブルク音楽祭のライブ録音です

下は1960年7月26日のザルツブルク音楽祭のライブ録音です 指揮者や歌手陣は上のCDと同じです

指揮者や歌手陣は上のCDと同じです

次の写真の上はヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ウィーン・フィルによる1960年8月1日のザルツブルク音楽祭のライブ録音です 元帥夫人をシュワルツコップ、ゾフィーをローテンベルガーが歌っているので映画の歌手陣に一番近い出演者によるCDです

元帥夫人をシュワルツコップ、ゾフィーをローテンベルガーが歌っているので映画の歌手陣に一番近い出演者によるCDです

下の写真はウィーン国立歌劇場でリヒャルト・シュトラウスを歌ったプリマドンナを特集したCDです 1972年6月21日の録音で、ユリナッチは珍しく「ばらの騎士」の元帥夫人を歌っています

1972年6月21日の録音で、ユリナッチは珍しく「ばらの騎士」の元帥夫人を歌っています 共演のオクタヴィアンはクリスタ・ルートヴィヒです

共演のオクタヴィアンはクリスタ・ルートヴィヒです

次に集めたのはモーツアルトを歌うユリナッチのCDです

下の写真の上はカラヤン ✕ ウィーン・フィルによる「フィガロの結婚」(1950年録音)です ユリナッチはケルビーノを歌っています。下のCDはカール・ベーム指揮ウィーン交響楽団による「フィガロの結婚」(1956年録音)です。ユリナッチは伯爵夫人を歌っています

ユリナッチはケルビーノを歌っています。下のCDはカール・ベーム指揮ウィーン交響楽団による「フィガロの結婚」(1956年録音)です。ユリナッチは伯爵夫人を歌っています

下の写真の上はカール・ベーム指揮ウィーン国立歌劇場管弦楽団による「ドン・ジョヴァンニ」(1955年11月6日録音)です ユリナッチはドンナ・エルヴィーラを歌っています。下の写真はルドルフ・モラルト指揮ウィーン交響楽団により「ドン・ジョバンニ」(1955年5月録音)です

ユリナッチはドンナ・エルヴィーラを歌っています。下の写真はルドルフ・モラルト指揮ウィーン交響楽団により「ドン・ジョバンニ」(1955年5月録音)です ユリナッチはドンナ・エルヴィーラを歌っています

ユリナッチはドンナ・エルヴィーラを歌っています

下の写真の上はカルロ・マリア・ジュリー二指揮トリノ歌劇場管弦楽団による「ドン・ジョバンニ」(1965年2月録音)です ユリナッチはドンナ・エルヴィーラを歌っています。下の写真はカルロ・マリア・ジュリー二指揮RAIローマ歌劇場管弦楽団による「ドン・ジョバンニ」(1970年5月録音)です

ユリナッチはドンナ・エルヴィーラを歌っています。下の写真はカルロ・マリア・ジュリー二指揮RAIローマ歌劇場管弦楽団による「ドン・ジョバンニ」(1970年5月録音)です ユリナッチはドンナ・エルヴィーラを歌っています

ユリナッチはドンナ・エルヴィーラを歌っています

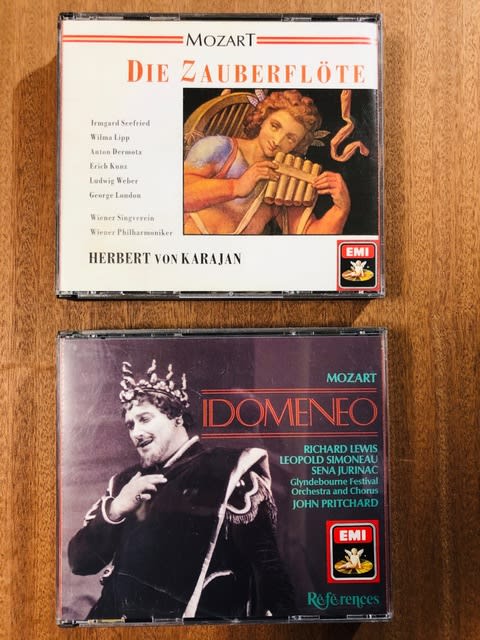

下の写真の上はヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ウィーン・フィルによる「魔笛」(1950年録音)です ユリナッチは「3人の侍女」の第1侍女を歌っています

ユリナッチは「3人の侍女」の第1侍女を歌っています 下の写真はジョン・プリッチャード指揮グラインドボーン祝祭管弦楽団による「イドメネオ」(1956年6月録音)です

下の写真はジョン・プリッチャード指揮グラインドボーン祝祭管弦楽団による「イドメネオ」(1956年6月録音)です ユリナッチはイリアを歌っています

ユリナッチはイリアを歌っています

以上のほか、ベートーヴェン「フィデリオ」でも歌っていますが、きりがないので省略します

さて、この日、会場で配布された主催者「樂画会」のリーフレットに、ユリナッチは「1982年に『ばらの騎士』の元帥夫人で現役を引退、2011年に逝去」と書かれていました 私はまったく知りませんでした

私はまったく知りませんでした というか、本当は知っていたのに、その事実を認めたくなくて、知らないことにしていたのかもしれません

というか、本当は知っていたのに、その事実を認めたくなくて、知らないことにしていたのかもしれません 私がソプラノよりもメゾ・ソプラノに惹かれるのは、ユリナッチに由縁があります

私がソプラノよりもメゾ・ソプラノに惹かれるのは、ユリナッチに由縁があります

ところで、同リーフレットに次のように書かれています

「ザルツブルクに建設される祝祭大劇場のこけら落とし公演が『ばらの騎士』に決まり、さらに映画化される計画があることをシュヴァルツコップは知る 様々な経緯から、実際の公演には当時シュトラウス・プリマとして人気を二分していたリーザ・デラ・カーザが出演したが、カラヤンはシュヴァルツコップのこの役に賭ける思いに応え、映画化に当たってはデラ・カーザではなく彼女を起用し、元帥夫人=シュヴァルツコップのイメージは永遠に映像として残されることになった」

様々な経緯から、実際の公演には当時シュトラウス・プリマとして人気を二分していたリーザ・デラ・カーザが出演したが、カラヤンはシュヴァルツコップのこの役に賭ける思いに応え、映画化に当たってはデラ・カーザではなく彼女を起用し、元帥夫人=シュヴァルツコップのイメージは永遠に映像として残されることになった」

この説明が正しいとすれば、この公演のフライアー(上の2枚目の写真)に書かれている「伝説的なザルツブルク祝祭大劇場のこけら落とし公演を完全映画化!」という謳い文句は間違いだということになります 同じ1960年のシーズンに行われた別の日の公演の録画であることになります

同じ1960年のシーズンに行われた別の日の公演の録画であることになります もっとも、「こけら落とし公演は1度に限らない」ということであれば正しいことになりますが、さてどうなんでしょうか

もっとも、「こけら落とし公演は1度に限らない」ということであれば正しいことになりますが、さてどうなんでしょうか

この日の上映は、前半(第1、2幕)=2時間3分、休憩15分、後半(第3幕)=1時間2分、上映時間合計185分でした 100人位の人たちが鑑賞しました

100人位の人たちが鑑賞しました