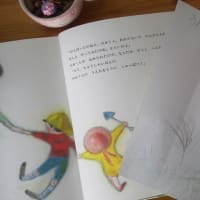

『ミオよ わたしのミオ』 リンドグレーン作 大塚勇三訳

娘 が歩き出してからというもの、ひとときも目が離せない毎日を送っています。

が歩き出してからというもの、ひとときも目が離せない毎日を送っています。

ちょっと気を抜いてしまったがために、ソファーにボールペンで悪戯書きをされたり、

庭に脱走されたり、玄関の靴をタオルの引き出しにしまわれたり・・・

ますます、気を引き締めて子育てに臨む母なのです!

おかげで、読書は、一日数ページペース。ようやく、ようやく読了しました。

ちょっと寂しい雰囲気のリンドグレーン。いつか読んでみたいと思っていました。

変わった題名なので、以前から、なんとなく気になっていたのですが、逆に、題名が地味・・・というか、古臭い?ような気がして、開かずにきました。

けれど、図書館で開いたとたん・・・・・まるで魔法のように・・・・・とりつかれてしまったのです。

そのまま、お持ち帰り~(笑)

夢中になりすぎて、近所の子どもたちが、娘 を囲んで遊んでくれているときは、

を囲んで遊んでくれているときは、

なんと、外にまで持って出て、玄関に座って読んでしまいました。

少し読んでは、娘の姿を確認し・・・・という、なんとも忙しい読書ではありましたが、

面白かった!

まさに、今までのリンドグレーンとは違う物語。ぐん、ぐんと引き込まれるようでした。

いったい、この方は、どれだけの世界をお持ちなんでしょう。

----------------------------------------------------------------

孤児のミオは、養子にもらわれた家で、悲しい日々を送っています。

ミオは、まだ見ぬ父親を慕い、誰かに愛して欲しいと求めます。

そして、それらをかなえてくれる「はるかな国」にと、足を踏み入れるのです。

読み進めるうちに、大人の読み手である私は、この「はるかな国」は、もしかしたら、ミオの空想の国なのでは?という疑問を抱いてしまいます。

読んでいる間は、夢中で忘れているのだけれど、ふとした拍子に、いつもどこかに引っかかっている「それ」が、頭をもたげてきて、不安にさいなまれてしまいます。

どうか、どうか、悲しい終わり方をしませんようにと。。。

ミオが、どんなに幸せなときを過ごしていても、何故かいつも、寂しさがつきまとっているように感じるのです。

この幸せが壊れてしまうような何かが、隠されているような気がして・・・

きっと、読み手それぞれの解釈があると思います。

この本を読み解くには、もう一度、時間を置いて読んでみないと、と思います。

心に響いたのは、

困難にぶつかった時に、ミオを支えてくれたのは、たった一つ「ミオよ わたしのミオ」というお父さんの言葉だったこと。

子どもにとって大切なのは「愛情」それ一つなのだなあ・・・その想いが、何度も、こだまするようでした。

「愛してるよ」という直接的な言葉ではなく、「ミオよ わたしのミオ」という言葉であることが、また、心に残りました。

そしてもう一つ、心に残ったこと。

そもそも、残酷な騎士カトーとは、何者だったのだろう?ということ。

剣を湖に捨てるシーンも、ミオとの戦いのシーンも、小鳥のシーンも、深く、深く、心に残りました。

あー。大人は、つい、深読みしようとしていけません。

もっと素直に、ただ単純に読むべきなのかもしれません。

子どもたちは、きっと、心からミオを応援し、安心して・・・幸せな気持ちで読み終えることでしょう。

ミオが、いつまでもいつまでも、幸せでありますように。

世界中の子どもが、幸せでありますように。

そう願わずにはいられない、物語でした。

娘

が歩き出してからというもの、ひとときも目が離せない毎日を送っています。

が歩き出してからというもの、ひとときも目が離せない毎日を送っています。ちょっと気を抜いてしまったがために、ソファーにボールペンで悪戯書きをされたり、

庭に脱走されたり、玄関の靴をタオルの引き出しにしまわれたり・・・

ますます、気を引き締めて子育てに臨む母なのです!

おかげで、読書は、一日数ページペース。ようやく、ようやく読了しました。

ちょっと寂しい雰囲気のリンドグレーン。いつか読んでみたいと思っていました。

変わった題名なので、以前から、なんとなく気になっていたのですが、逆に、題名が地味・・・というか、古臭い?ような気がして、開かずにきました。

けれど、図書館で開いたとたん・・・・・まるで魔法のように・・・・・とりつかれてしまったのです。

そのまま、お持ち帰り~(笑)

夢中になりすぎて、近所の子どもたちが、娘

を囲んで遊んでくれているときは、

を囲んで遊んでくれているときは、なんと、外にまで持って出て、玄関に座って読んでしまいました。

少し読んでは、娘の姿を確認し・・・・という、なんとも忙しい読書ではありましたが、

面白かった!

まさに、今までのリンドグレーンとは違う物語。ぐん、ぐんと引き込まれるようでした。

いったい、この方は、どれだけの世界をお持ちなんでしょう。

----------------------------------------------------------------

孤児のミオは、養子にもらわれた家で、悲しい日々を送っています。

ミオは、まだ見ぬ父親を慕い、誰かに愛して欲しいと求めます。

そして、それらをかなえてくれる「はるかな国」にと、足を踏み入れるのです。

読み進めるうちに、大人の読み手である私は、この「はるかな国」は、もしかしたら、ミオの空想の国なのでは?という疑問を抱いてしまいます。

読んでいる間は、夢中で忘れているのだけれど、ふとした拍子に、いつもどこかに引っかかっている「それ」が、頭をもたげてきて、不安にさいなまれてしまいます。

どうか、どうか、悲しい終わり方をしませんようにと。。。

ミオが、どんなに幸せなときを過ごしていても、何故かいつも、寂しさがつきまとっているように感じるのです。

この幸せが壊れてしまうような何かが、隠されているような気がして・・・

きっと、読み手それぞれの解釈があると思います。

この本を読み解くには、もう一度、時間を置いて読んでみないと、と思います。

心に響いたのは、

困難にぶつかった時に、ミオを支えてくれたのは、たった一つ「ミオよ わたしのミオ」というお父さんの言葉だったこと。

子どもにとって大切なのは「愛情」それ一つなのだなあ・・・その想いが、何度も、こだまするようでした。

「愛してるよ」という直接的な言葉ではなく、「ミオよ わたしのミオ」という言葉であることが、また、心に残りました。

そしてもう一つ、心に残ったこと。

そもそも、残酷な騎士カトーとは、何者だったのだろう?ということ。

剣を湖に捨てるシーンも、ミオとの戦いのシーンも、小鳥のシーンも、深く、深く、心に残りました。

あー。大人は、つい、深読みしようとしていけません。

もっと素直に、ただ単純に読むべきなのかもしれません。

子どもたちは、きっと、心からミオを応援し、安心して・・・幸せな気持ちで読み終えることでしょう。

ミオが、いつまでもいつまでも、幸せでありますように。

世界中の子どもが、幸せでありますように。

そう願わずにはいられない、物語でした。

ああ、この文章は、いったい・・・と思っていましたが、その表現がピタリですね。

それから、

私は、pepparkakaさんが大泣きしたというコメントを読んで、目頭が熱くなってしまいましたよ。

本当に、素晴らしい物語でした。

pepparkakaさんは、子どもの頃にも、この本を読まれたことがあるのでしょうか?

子どもは、この物語を、どう受け止めるのかしら。

なんだか、とても興味があるのです。息子に、読んでみてよと言ったのですが、

「ツバメ号を読んでから。」と断られてしまいました(笑)

それから、読書。

本当に、遅々として進まないのですよー。

ツバメ谷など、いつになったら読み終わることか!!

でも、こればっかりは、小さい頃からの趣味なので、

やめることが出来ないでいます。

旦那には、いつも呆れられているのですよ。

読みたい本が一杯ありすぎて、困ってしまいます!

おとなになってからです、わたしも。

おとうさんの王さまを慕うミオの想いが、

詩のような、歌うような文章から、

切々と伝わってきますよね。

2度めに読んだときは、最後の数ページ大泣きでした。

ぱせりさんがお書きになっている2冊は、

全集のなかの、2冊の短編集に入っている作品です。

『赤い鳥の国へ』は、『小さいきょうだい』に、

『夕あかりの国』は、『親指こぞうニルス・カールソン』に。

それぞれ別のタイトルで、いずれも『ミオ…』と同じく、

イロン・ヴィークランド/絵。 大塚勇三/訳。

・・・ご参考まで。

それにしても、こももさん!

ちいさなお子さんを育てながら、寸暇を惜しんで、

読書に取り組んでいらっしゃるのですね!

わたしは3人きょうだいなのですが、子どものころ、

手芸好きな母が、わずかな時間を見つけては、

編んだり、縫ったり、していた姿を思い出します。

途切れ途切れでも、漫然と時間がある状態より、

案外、集中して味わえるかもしれませんね。

だから、是非、今読んでみてほしいなー。

私は、「赤い鳥の国へ」・・・など、ぱせりさんが挙げられた本は、一冊も読んでいないのですよ。

これから、少しずつ読んでいきたいです。

まだ、やかまし村が、まるまる残っちゃってるんですけどね。

本当に、リンドグレーンは、どういう思いで書かれたのでしょうね。

私も、とても知りたいです。

「ミオ・・・」は、親として、ものすごく心に残るものでした。

その後、一度も読んでいないのですが、こももさんの日記を読み、なんだかすごーく損したような気がしています(笑)

やっぱり読み直さなくちゃ!

リンドグレーン、実は今でも読み込めず、困ってしまう種類の本があります。

「赤い鳥の国へ」「夕明かりの国」そして「はるかな国の兄弟」・・・とっても美しいけれど、これらの本が苦手なんです。どうしてか、ということもわかっているのですが・・・。「やかまし村」や「カッレくん」たちを書いたリンドグレーンがなぜ、どういう思いでこういう本を書かれたのか、知りたいです。

(実は「ミオよ・・・」も、いつのまにかわたしのなかで、これらの本と同じくくりで考えていました。)

うらやましいです!

私は、ピッピしか読んだことがなかったから・・・

あーあ。子どもの頃に出会いたかったなあ。

特にこの本は、楽しい本に比べ、手にとってもらい難い本。

こういう本に光が当たるようにするには、どうしたら良いのでしょうね。

私は、息子に勧めてみました。

一時は図書館に行ってはリンドグレーンを探していたので、きっと読んだはず!

…けど内容までは覚えていなかったので、こももさんの日記を読んでまた読みたくなってしまいました。

あぁ、最近本を読んでないなぁ(>_<)