'12-08-07投稿

既報までにて、環境放射能の地殻に及ぼす影響に着目して、可能な限り、杞憂を払拭することを目的として、妄想を含めながら記録しています。

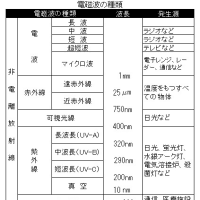

・現在、主に、地震・津波の規模に及ぼす要因として、ベータ(電子)線、近年明らかになったニュートリノ(主に、電子ニュートリノ)、地殻の化学組成・粒度(主に、砂鉄鉱床)の影響に着目しています。

・また、地殻と放射能との反応、および電子線による地殻の圧電効果、高温超伝導効果について、その可能性を妄想しています。詳しくは

・地震の発生は単純な自然・天然現象ではなく、工事、海底資源調査などの人工的な振動についても考慮する必要もあります。

今回は偏見と独断にならないように、今一度、原点に立ち返って、地震および地震の種類に係る記載を調べました。

地震とは - goo Wikipedia (ウィキペディア)

地震 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(一部抽出)

「地震(じしん、英: Earthquake)は、地球表面を構成している岩盤(地殻)の内部で、固く密着している岩石同士が、断層と呼ばれる破壊面を境目にして、急激にずれ動くこと。これによって大きな地面の振動が生じこれを地震動(じしんどう)というが、一般的にはこちらも「地震」と呼ぶ。・・・

地震を対象とした学問を地震学という。地震学は地球物理学の一分野であり、構造地質学と密接に関わっている。」

✏構造地質学とはどのようなものか?別途。

「1 概要 ・・・地震によって変形した岩石の断面を断層といい、地下数kmから数十kmの深さにあって地表までは達しないことが多いが、大きな地震の時にはその末端が地表にも現れて地表地震断層となる場合がある。一度断層となった面は強度が低下するため繰り返し地震を引き起こすと考えられている。・・・日本では阪神淡路大震災の野島断層、濃尾地震の根尾谷断層、北伊豆地震の丹那断層などが有名。・・・」

✏既報8-2の引例、ニュートリノが地震に係ると仮説する深さは10km深さ。一般的に10kmは津波規模を大きくするというが、引例では一律10kmはなぜ?別途。

「・・・震源の深さによって、浅発地震、稍(やや)深発地震、深発地震の3つに分類される。前者の境界は60kmまたは70kmとされる場合が多く、後者の境界は200kmまたは300kmとされる場合が多いが、統一した定義はない。震源が深い地震は同じ規模の浅い地震に比べて地表での揺れは小さい。ただし、地下構造の影響により震央から離れた地点で大きく揺れる異常震域が現れることがある。

・・・地震の大きさ

地震の大きさを表現する指標は主に2系統あり、それぞれいくつかの種類がある。Mは指数関数、震度は非線形関数であり、数字の大きさと実際の物理量は比例関係ではない[注 1](詳細は後述参照)。

・・・過去の活動などを考慮して判断される。本震に対して、その前に起こるものを前震、その後に起こるものを余震という。

被害をもたらすような大地震ではほぼ例外なく余震が発生し、余震により被害が拡大する例も多い。大きな地震であるほど、本震の後に起こる余震の回数・規模が大きくなるが、「(余震の)改良大森公式」に従って次第に減少する。この公式から余震の発生確率を予測したり、活動度の低下から大きな余震の発生を予測する研究も行われている。余震の発生する範囲は震源域とほぼ重なる。なお、大地震の地殻変動の影響で震源域の外で地震活動が活発になる場合があり、これを誘発地震という。・・・

本震と呼べるようなひとまわり規模の大きな地震がなく、同規模の地震が多発するものを群発地震という。また1990年代以降普及した呼称だが、同じ断層で数十年から数万年以上の間隔で繰り返し発生するものを固有地震(相似地震)といい、大地震と呼ばれるような複数の固有地震が同時または短い間隔で発生するものを連動型地震という。・・・」

✏3.11後の誘発地震は過去の経験則と符合するのか?別途。

「・・・また、海域で発生する大規模な地震は津波を発生させ、震源から遠く揺れを感じなかったところにも災害をもたらすことがある。そのため、学術的な研究などの目的に加えて、津波の発生を速報する目的で、各国の行政機関や大学等によって地震の発生状況が日々監視されている。1960年チリ地震以降、初めて太平洋全域の津波警報システムが整備され、2004年のスマトラ島沖地震以降はその態勢も大きく強化され、インド洋でも整備されている。・・・」

地球の内部構造に関しては「地球の構造」を参照

プレートの移動に関する説明はプレートテクトニクスを参照

地震の発生、断層破壊の詳細に関しては「地震発生物理学」を参照

地球の表層はプレートと呼ばれる硬い板のような岩盤でできており、そのプレートは移動し、プレート同士で押し合いを続けている。そのため、プレート内部やプレート間の境界部には、力が加わり歪みが蓄積している。これら岩盤内では、岩盤の密度が低くもろい、温度(粘性)が高い、大きな摩擦力が掛かっているなどの理由で歪みが溜まりやすい部分がある。ここで応力(ストレス)が局所的に高まり、岩体(岩盤)の剪断破壊強度を超えて、断層が生じあるいは既存の断層が動くことが地震であると考えられている。・・・

- 実際の例

- 1923年の関東地震では、神奈川県小田原直下付近から破壊が始まり、破壊は放射状に伝播して40 - 50秒で房総半島の端にまで至り、長さ130km、幅70kmの断層面を形成し、小田原市 - 秦野市の地下と三浦半島の地下で特に大きなずれを生じ、約8秒で7 - 8mずれた[8]。

- 1995年の兵庫県南部地震では、明石海峡の地下17kmで始まった破壊は、北東の神戸市の地下から、南西の淡路島中部にまで拡大し、約13秒で長さ40km幅10kmの断層面を形成した。・・・」

✏いずれも大きな津波は発生していないようです。1960年チリ地震では遠路はるばる太平洋全域にということで、津波の発生メカニズムは個人的にはよく解らない。関東地震、兵庫県南部地震とチリ地震とは揺れ方が違うとは思われます。海底と内陸との違い、チリはどのような海底で発生したものか?別途