'12-12-16投稿

インフルエンザの季節がやってきました。一般的に、インフルエンザウイルスは温度、湿度に弱いと言われています。

人間以外でも、昨今、韓国での口蹄疫、宮崎県の鳥インフルエンザによる被害が取りざたされています。 なぜ、韓国で、宮崎県で、感染するのかとは思っていますが、・・・。

既報インフルエンザウィルス感染と全国放射能濃度との関係(要因考察)記載では、インフルエンザウィルスはウラン、トリウム、カリウムなどからの自然放射能が高い地域では感染しにくい調査結果があります。一方、全国放射線濃度(セシウムなどからのガンマ線)が高い地域とは対応しないようでした。

この自然放射能とは

「・・・もともと宇宙線や大地、建物、食品などに由来する放射線があり、この値が異常であるかどうかは自然状態の放射線量と比較して初めて知ることができる。

・・・、今現在、高線量の値が出ている地域でも、自然状態での放射線量を求めるのに役立つと考えられる。自然放射線量を計算で求めるには、大地に含まれるウランとトリウムとカリウム(放射性K-40)の濃度を用いるが、すでに公表されている元素の濃度分布図である地球化学図のデータを用いることができる・・・

ウラン、トリウム、カリウムは花崗岩地域で高濃度に含有され、図から分かるように花崗岩などが分布する地域で高い線量になっており、地質図と密接な関係があることが分かる。・・・」という。(http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/)。

既報「エアロゾル」に係る記載を調べました。(その9-3:放射能など有害エアロゾルの形状)の記載によれば、インフルエンザウィルスはさまざまなタイプがあるようですが、今年はノロウイルスによる感染性胃腸炎が流行しているようです。

gooニュース

ノロ集団食中毒319人、仕出し店弁当が原因かhttp://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20121215-567-OYT1T01045.html 2012年12月15日(土)23:25

2012年12月15日(土)23:25

「山梨県は、同県甲斐市玉川の仕出し弁当店「るんるんランチ」の弁当が原因とみられる集団食中毒が発生したと発表した。

患者は15日までに、97事業所319人に拡大。患者や従業員の便からノロウイルスが検出された。

県衛生薬務課によると、入院した人はいないという。弁当は10日昼から12日夕にかけて配送された可能性が高いと見て、詳しく調査する。」という。

今年はノロウイルスによる感染性胃腸炎が発生するので注意が必要であるとのことでした。

横浜市衛星研究所

ノロウイルスによる感染性胃腸炎についてhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/srsv1.html

(一部割愛しました。)

「はじめに

ノロウイルスを代表するウイルスとしてノーウォークウイルス(Norwalk virus : NV)があります。ノーウォークウイルス(狭義)は、1968年のアメリカ合衆国のノーウォーク(Norwalk)での急性胃腸炎の流行をきっかけに1972年に発見された急性胃腸炎を起こすウイルスです。一方で、このノーウォークウイルスと遺伝子的に近縁のウイルスで急性胃腸炎を起こすウイルスが多数知られていて、それらも含めて、まとめてノーウォーク様(よう)ウイルスと呼んでいました。広義のノーウォークウイルスは、このノーウォーク様ウイルスを意味しました。そこで、単にノーウォークウイルスと言った場合、狭義のノーウォークウイルスなのか、広義のノーウォークウイルスなのかで混乱を招く恐れがありました。一方で、「ノーウォークウイルスの様(よう)なウイルス」という意味の「ノーウォーク様(よう)ウイルス」は、ウイルスの正式な呼称としてふさわしくないという意見もありました。そのため、近年になって、ノーウォーク様ウイルスをノロウイルス( Norovirus : NoV)という新しい呼称で呼ぶことになりました(参考文献6)。このウェブページでも、集団発生事例の紹介などにあたって、参考文献での呼称が従来の「ノーウォーク様ウイルス」という呼称であったような場合にも、ノロウイルス( Norovirus )という新しい呼称をできるだけ使うように努めました。

流行は

アメリカ合衆国のCDC(疾病管理・予防センター)のMeadらの推計によると、アメリカ合衆国でのノロウイルスによる胃腸炎は、年間発生患者数で2300万人、その内入院する者が5万人、死亡する者が310人です。また、ノロウイルスによる胃腸炎の内、40%がウイルスに汚染された食品に由来するものとして推計されています(参考文献5)。

アメリカ合衆国のCDC(疾病管理・予防センター)に1996年1月から2000年11月までに報告されたノロウイルスによる胃腸炎の集団発生348件の統計があります。集団発生348件の内、感染経路については、ウイルスに汚染された食品に由来するもの39%、ウイルスに汚染された水によるもの3%、人から人への感染によるもの12%、不明18%、データがないもの28%でした。集団発生348件の内、感染した場所・状況については、飲食店39%、介護施設30%、休暇旅行10%、学校12%、その他及び不明9%でした(参考文献8)。

英国の公衆衛生検査サービス( Public Health Laboratory Service )の調査によると、英国のイングランドとウェールズにおいて、1992年から2000年の9年間で、5241件の集団発生事例の内、検査でノロウイルスによると確定している集団発生事例は1877件で集団発生事例全体の36%を占めました。ノロウイルスによると確定している集団発生事例1877件について、感染した場所・状況については、病院40%、介護施設39%、ホテル7.8%、飲食店6%、学校4%、その他(個人宅、行楽キャンプ、軍事基地など)が3.9%でした。ノロウイルスによると確定している集団発生事例1877件について、57060人の患者が発生し、死亡者が43人発生しましたが、死亡者はいずれも病院(24人)あるいは介護施設(19人)での集団発生で発生しました。病院での集団発生を除外すれば、患者が入院に至った率は、0.33%でした。ノロウイルスによると確定している集団発生事例1877件の内、感染経路については、人から人への感染によるもの85%、ウイルスに汚染された食品に由来するもの5%、最初がウイルスに汚染された食品に由来するものだったが後は人から人への感染によるものとなったもの5%、ウイルスに汚染された水によるもの1件、不明5%でした。人から人への感染によるものは、病院での集団発生で95%と多かったです。ウイルスに汚染された食品に由来するものは、飲食店での集団発生で67%と高かったです。原因となったウイルスに汚染された食品は、カキ、野菜サラダ、トリ肉、フルーツ、赤肉、スープ、デザートなどでした。また、ノロウイルスによると確定している集団発生は11月から4月の間の発生が多かったです(参考文献13)。

アメリカ合衆国では、カゼに続いて多いのがウイルス性の胃腸炎です。いろいろなウイルスによってウイルス性の胃腸炎は起こりますが、2歳以上では、3分の1はノロウイルス(Norovirus)によるものと推定されています。発展途上国では、小さいこどものうちから感染して免疫抗体を持つ人の割合が高いです。アメリカ合衆国では、年齢とともに、その割合は高くなり、18歳の人たちで50%に達します。しかしながら、免疫は永続的なものではなく、再感染が起こりえます。免疫は数ヶ月から一年間程度は持続しますがその後はあまり役立たず、半年から2年も経過するともう再感染がありえます。そこでノロウイルス(Norovirus)の同一の株あるいは近似の株に感染したことがあっても、それから半年以上経過していれば、再び感染することを心配しなければなりません。

日本の感染症発生動向調査によれば、感染性胃腸炎は冬季に多いです。日本全国の地方衛生研究所のウイルス検出状況を見ると、冬季の前半はノロウイルス(Norovirus )による胃腸炎が多く、冬季の後半はロタウイルスによる胃腸炎が多いです。

日本の食中毒統計においては、ノロウイルス(Norovirus)は、小型球形ウイルス(SRSV:Small roundstructured virus)の名称で平成10年(1998年)から病因物質として統計がとられていました。平成12年(2000年)の全国の食中毒事件において、ウイルスによるものは、247事件で、8117人の患者発生、死者0人でした。その内、小型球形ウイルスによるものが245事件、8080人の患者発生と大部分を占めました。その他のウイルスは、ロタウイルス1事件(島根県。飲食店で食事した者59人から22人患者発生。)、A型肝炎ウイルス1事件(岐阜県。飲食店で食事した者から15人患者発生。A型肝炎ウイルスに感染していた調理人が手を洗うのが不十分で握り寿司等を汚染した可能性が考えられた。)でした。2000年は大阪で、低脂肪乳等による黄色ブドウ球菌エンテロトキシンA型食中毒事件により13420人の患者発生がありました。そのため、患者数では病因物質としてはブドウ球菌が14722人で1位(2000年の食中毒患者総数43307人の34.0%)でしたが、小型球形ウイルスが8080人で2位(食中毒患者総数の18.7%)、サルモネラ属菌が6940人で3位(食中毒患者総数の16.0%)でした。日本での小型球形ウイルスによる食中毒事件は冬季に発生が多く、2000年については全245事件の内、ピークは1月の70事件で、次いで、2月、3月、12月のいずれも45事件ずつでした。1-3月および、12月の冬季4ヶ月で年間の83.7%を占めています(参考文献9、10)。

さて、日本の食中毒統計においては、ノロウイルスによる食中毒について、小型球形ウイルス食中毒として集計していましたが、平成15年8月29日に食品衛生法施行規則が改正され、現在ではノロウイルス食中毒として集計されています。平成22年(2010年)の全国の食中毒事件において、ウイルスによるものは、403事件で、14700人の患者発生、死者0人でした。その内、ノロウイルスによるものが399事件、13904人の患者発生と大部分を占めました。食中毒全体では、1254事件、25972人の患者発生、0人の死者発生であり、ノロウイルスが、事件数では31.8%で1位、患者発生数でも53.5%で1位でした。事件数で2位はカンピロバクター・ジェジュニ/コリで361事件(28.8%)、患者発生数で2位はサルモネラ属菌で2476人(9.5%)でした。ノロウイルスによる食中毒事件は冬季に発生が多く、2010年については全399事件の内、ピークは1月の119事件で、次いで、2月の90事件、3月の54事件、12月の50事件でした。1-3月および、12月の冬季4ヶ月で年間発生の78.4%を占めています。

どんな病気?

よく見られるのは、ノロウイルス(Norovirus)に汚染された生ガキを食べて、ノロウイルスによる胃腸炎を起こす場合です。ノロウイルスは、熱に弱いためカキをお鍋でよく煮れば感染力はなくなるのですが、生ガキをそのまま食べるような場合はノロウイルス等に注意する必要があります。ボランティア(実験参加志願者)に対してノーウォークウイルス(狭義)を用いた実験では、60度の温度では30分の加熱でも感染力は残ることが知られています。ぐつぐつと、よく煮立てることが大切です。一方、ノロウイルスは、低温に強く、ノロウイルスに汚染された水や氷が感染源になることがあります。1987年に、アメリカ合衆国のペンシルバニアとデラウェアとで起こった胃腸炎の集団発生は、ノロウイルスに汚染された井戸の水で作った氷により起こりました。ペンシルバニアでは、その氷がフットボール・ゲームの会場で使われてゲーム観戦客での集団発生となりました。デラウェアでは、その氷がカクテル・パーティーで使われてパーティー参加者での集団発生となりました。

ノロウイルス(Norovirus)に汚染された食物や水を摂取してから12-48時間後に発病し、症状は12-60時間持続します。但し、少ないですが、症状が2週間以上続く場合もあります。ノロウイルス(Norovirus)については、10-100個のウイルス粒子という少ないウイルス量でも摂取すれば発病しうるとされています。ノロウイルス(Norovirus)による胃腸炎の症状は、嘔気・嘔吐・下痢・差し込むような腹痛です。こどもでは嘔吐が、大人では下痢が、よく見られます。集団発生の場合、発病者の半数以上で嘔吐が見られることがあります。脱水がひどいと点滴が必要になる場合もあります。頭痛・体の痛みや微熱が出ることもあります。アメリカ合衆国では、「おなかのインフルエンザ(stomach flu)」と表現されることもあります。しかし、深刻な長期にわたる影響を残すこともなく、2、3日で通常は軽快します。

ノロウイルス(Norovirus)に感染した人の便の中に、ノロウイルスは出てきます。ノロウイルス(Norovirus)を摂取してから15時間後には、症状出現前でも、感染した人の便の中にノロウイルス(Norovirus)が排出される可能性があります。ノロウイルス(Norovirus)を摂取してから15時間後に便の中にノロウイルス(Norovirus)が排出され始め、摂取してから25-72時間後には便の中のノロウイルス(Norovirus)の排出はピークに達します。ピークは感染の2-5日後で便1gあたり約1000億個のノロウイルス(Norovirus)の排出が見られますが、その後減少し、感染から平均で4週間まで便から検出されます。ノロウイルスは人の体外でも安定で、その感染した人の便の中のノロウイルスが感染源となります。感染者の便で汚染された水や食物を口の中に入れることにより感染します。そのため、糞尿をそのまま投棄するような行楽用ボート、あるいは、感染者の食品取り扱い業者、あるいは、感染者の漁業関係者の糞便による汚染によって、貝類がノロウイルスを含み感染源となることがあります。貝類は、水の中に拡散した糞便中のウイルスを電気掃除機のように吸い集める性質を持っていて、このような貝を生で食べるのは、危険が高いです。ノロウイルス以外の病原体ウイルス、例えばA型肝炎ウイルスを貝が吸い集めてしまう可能性もあります。アメリカ合衆国や日本でのノロウイルス性の胃腸炎の集団発生は、しばしば生の貝、特にカキoysters、はまぐりclams、トリガイcockles等と関係しています。これらの貝を生あるいは加熱不十分で食べるのは控えた方が良いです。貝類は、よく加熱してから食べましょう。

ヨーロッパ・アメリカ合衆国の市場やカキ養殖場での調査によれば、5-55%のカキからノロウイルスが検出されます。カキからノロウイルスが検出される季節は、一般の人々でノロウイルスによる感染性胃腸炎が多い季節と一致して、10月から2月までです。

2010年1-3月、EU(欧州連合)では、英国、ノルウェー、フランス、スウェーデン、デンマークからカキを食べてのノロウイルス胃腸炎の発生が報告されて、例年より発生が多かったです(参考文献19)。原因となったカキの産地は、アイルランド、フランス北西部のブリタニー、オランダ等でした。2010年1-3月は、北ヨーロッパは例年に比べて寒い冬となりました。この厳冬が、海水を冷たくし紫外線を弱めることで海水中のノロウイルスをより生存させて、カキのノロウイルス汚染を増加させた可能性があります。

ノロウイルス(Norovirus)は人の体外でも安定であるため、食物に付着すると、食中毒の原因ともなりえます。一方で、ヒトからヒトへの感染もありえます。家庭内では、症状が消えてからも2日後までは、ヒトからヒトへの感染がよく見られます。症状が消えてからも2週間、便中へのウイルスの排出が続くこともあります。トイレの後、料理の前、食事の前には、必ず手をよく洗うことが予防のために有効です。食物を扱ったり、こどもや患者の世話をするようなことについては、症状消失後48-72時間は控えましょう。

ノロウイルス(Norovirus)は、ポリオウイルスやロタウイルスに比べて塩素にも比較的強く、10mg塩素/l未満の塩素濃度ではノロウイルスは生存できます。そのため、上水に下水が混入したり、人が泳ぐ湖やプールに汚水が流れ込むことが、感染の原因になりえます。

(中略)

ノロウイルスは、胃酸によって強い酸性の環境である胃の中を通過して、腸管に感染を起こすことからも示唆されるように、酸に強いです。あるボランティア(実験参加志願者)を対象とした実験では、ノロウイルスが室温でpH2.7の酸性下で3時間置かれても、感染力は保たれたとのことです。 予防のためには・・・

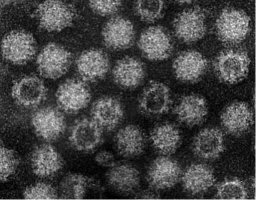

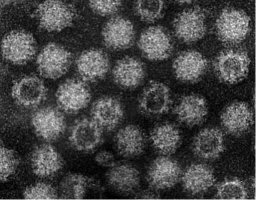

図2. ノロウイルスの電子顕微鏡写真(約20万倍):横浜市衛生研究所撮影。

* トイレの後、料理の前、食事の前には、必ず手をよく洗いましょう。セッケンを使い水道の流水で20秒以上洗いましょう。

* 貝類は、よく加熱してから食べましょう。

* 生野菜は、よく加熱してから食べましょう。

* 衛生的処理がなされないまま、糞便を投棄するのはやめましょう。

* ノロウイルス感染症を疑わせるような症状がある人は、食事の準備をしたり食物に触れたりすることは、止めましょう。

* ノロウイルスに汚染されたモノの表面の消毒には、次亜塩素酸ナトリウム、あるいはグルタルアルデヒドが有効です。1000-5000ppmの塩素漂白剤溶液(5.25%の家庭用漂白剤であれば10-50倍に希釈)が有効です。

* 厚生労働省ウェブページに「ノロウイルスに関するQ&A」が掲載されていて、参考になります。下記の下線部をクリックしてください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/040204-1.pdf

(後略)」

⇒ノロウイルスに汚染された食品、飲料水などからの感染につき、通常のインフルエンザウィルスのように、直接エアロゾルとして空気中からの吸引することはないようです。

環境放射能との直接の対応はないと思われますが、生産地周辺、地下水の環境放射能の状態には注意が必要か?

また、空気中に存在するノロウイルスのエアロゾルがどのように食品に付着したのか?

1968年のアメリカ合衆国のノーウォーク(Norwalk)での急性胃腸炎の流行をきっかけに1972年に発見された急性胃腸炎を起こすウイルスとのことですが、有史以来このようなウィルスはなかったのか気になるところです。

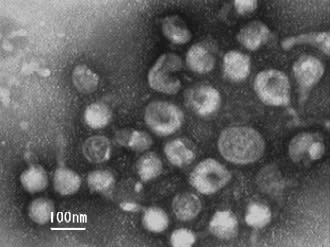

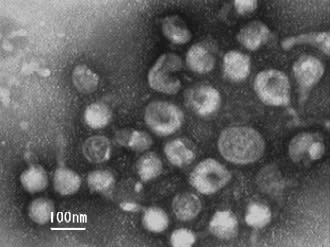

写真から、形状は球状であり、既報(インフルエンザウイルス(AH1N1 2009))インフルエンザウイルスも球状

(引用出典:広島市/衛生研究所トピックス>

詳しく見る>>