'11-09-08投稿、強調

既報に引き続いて、ブログテーマとは直接関係しませんが、下記の観点に着目して、新規に提案される技術を都度、調べています

(着目点)

1)発電時に地球温暖化ガスCO2を発生しない 製造時に発生するCO2のペイバックタイムが短い2)多量な廃熱を出さない3)部品に使用する原材料の枯渇がない4)低コストな原材料費5)部品製造時にオゾン層破壊ガスなど有害成分を未排出6)低コストな部品組立て、取付けなど7)排他的経済水域の有効利用8)低コストなエネルギーの備蓄、供給が可能

関連投稿:

今までの「再生可能なエネルギーに係る投稿」の整理

(09-08更新 '11-5-21~)

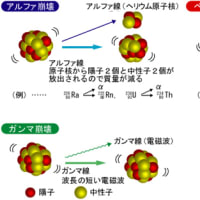

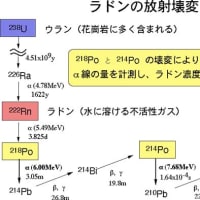

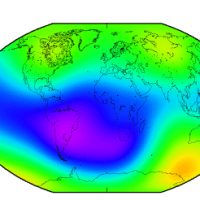

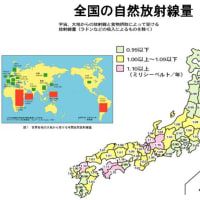

宇宙からの放射線(主に、太陽光線)が地球に吸収された後、地殻表面から赤外線(熱線)が放射されて地球温暖化の原因となる気温、海水温を上昇させています。

(google画像検索から引用)

この地表に降り注ぐ太陽光スペクトルおよび宇宙線、大気圏の残留放射能などの放射線は最終的には熱線(赤外線)化します。

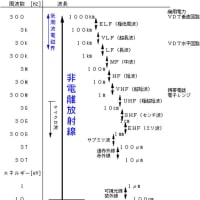

<赤外線の種類と波長>

(google画像検索から引用)

この赤外線を電気変換すれば、猛暑(地球温暖化)、異常気象(豪雨)などの対策および新たな再生可能エネルギーとして一石数鳥の効果があると想われます。

既報までにて、太陽光変換発電、電波変換発電を調べましたが、その中間の波長である赤外線(電磁波)を利用した発電方法に係る記載を調べました。

<宇宙空間に存在する電磁波>

(google画像検索から引用)

<太陽光スペクトル>

(google画像検索から引用)

山陽新聞 Web News(2011/1/1 11:00)

“夢の太陽電池”開発へ http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2011010108355229/

「岡山大大学院自然科学研究科の池田直教授(放射光科学)らのグループは、電子材料に安価な酸化鉄化合物を用いた光発電装置の開発を進めている。

池田教授によると、光吸収率は既存のシリコン製太陽電池の100〜1千倍といい、

「雨の日や夜間でも発電が可能な“夢の太陽電池”になる」という。

大幅な製造コスト低減も見込め、2015年までの実用化を目指している。

地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)が発電時に全く出ない太陽光発電は、クリーンなエネルギーとして発電装置である太陽電池パネルなどの需要が世界的に急増。

だが、主原料のシリコンが高価で導入費用が高く、太陽からの可視光が注ぐ日中しか発電できない欠点がある。

池田教授によると、研究中の酸化鉄化合物は太陽光のうち常に降り注いでいる赤外線にも反応し、「曇りや雨の日はもちろん、夜間でも発電できる」としている。

また、現在の太陽電池はパネル状だが、化合物は元々粉末状のため薄く延ばすことができ、住宅の外壁や屋根、人工の街路樹などに塗れば発電能力を高められる可能性があるという。」

(転載終了)

⇒引き続き、次報にて関連資料を調べる予定です。

大変遅くなってしまい、またお役に立つようなこともないかと存じますが、

一応記事にて、可能な範囲でお返事させていただきました。

tetsuさんの方がはるかに幅広く深くご研究されていて、

とても私などが及ぶところではありませんが、

これからもよろしくお願い申し上げます。