平成19年4月21日に東京の日本橋を出発した「中山道歩き」も

今回で12回目になりました。

昨年、11月に塩尻~薮原宿を歩いてから休眠に入り、今年初めての

歩きになります。

4月18日~19日に実施しました。

例によって立川から鈍行に乗りました。

塩尻駅で中央西線に乗り継ぎますので、そこで特急でくる仲間と

合流します。

塩山駅に入る手前でこんもりした山が見えます。

塩山市の名前のいわれにもなっている「塩の山」です。

すっかり緑が濃くなっていました。

このあたりから遠くに南アルプスが見えるハズですが、この日は

春霞でみえませんでした。

甲府を過ぎるあたりから、鳳凰三山が姿を見せます。

地蔵の頭にあるオベリスクがかようじてわかりました。

走っている電車の窓からなのでなかなかよく撮れません。

鈍行の魅力はこうやって山を眺めながら目的地に行けることです。

やがて甲斐駒ヶ岳が姿を現してくれました。

ここからみると左側が鋭く切れ込んでいます。

丸く見えるのが「摩利支天」のようです。

仙水峠から登れば比較的楽に登れる山です。

頂上には大きな祠がありました。

更に進むと山の中に白く雪が残っているところが見えます。

富士見スキー場です。

人工降雪機があり、この連休中も滑れるそうです。

たくさんの人がスキーを楽しんでいることと思います。

塩尻駅で中央西線に乗り換えました。

ここで仲間が待っていました。

今回も20名近い参加者がいました。

多少、出入りがありますが、ほぼメンバーは固定されてきたようです。

今回のスタートは日出塩駅です。

小さな無人駅でした。

しばらく歩くとこんな碑が建っていました。

「是より南 木曽路」とあります。

横に大きなシダレザクラが咲いていました。

朝が早かったので、ここでお昼にしました。

なかなか立派な石碑です。

江戸時代には松本藩と尾張藩の国境だったところだそうです。

ここでゆっくり食事を楽しみ、次に向かいました。

右下に川が流れています。

このあたりは国道19号線に沿ってしばらく歩くようです。

頻繁に大型トラックが走っていました。

カラマツが芽吹いています。

春の芽吹きと秋の紅葉がきれいな木です。

ここは明治天皇も歩かれたようです。

立派な石碑が建っていました。

我々が休んでも何もありません。

足跡だけ残しておきました。

黄色い花が咲いていました。

キバナカタクリです。

園芸種として人気が高いようです。

初めてみたという人もいました。

右の少し奥に変わった名前のお寺がありました。

なかなかユニークな名前です。

梅の花に誘われてウグイスが飛んでくるのでしょうか?

建物が新しいのが気になりました。

もうすぐ贄川(にえかわ)宿です。

◎付 録

クサイチゴ

空地などに咲いている花です。

春先からかなり遅くまで咲いています。

赤い実がなり、食べられます。

野原の足元にも咲いていてよく目立つ花です。

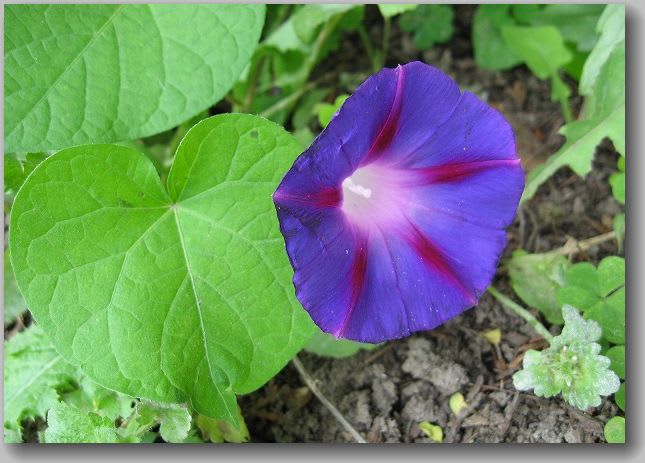

ニガイチゴ

クサイチゴに似ていますが、葉っぱと花の姿も違います。

やはり赤い実がなり、食べられますが種を噛むと苦いので

この名前がついています。

里山でよく出会えます。

チゴユリ

この時期はこの花に会いたくてよく里山を歩きます。

今年は例年より1週間くらい早く咲いていました。

小さな花で下を向いています。

これだけは声をかけたら顔を上げてくれました。

笑顔がステキな花でした。

ガマズミ

やはり春山でよく出会います。

小さい花がたくさん集まっています。

オシベが元気にバンザイしているようです。

何かよいことでもあったのでしょうか?

秋の赤い実は喉を潤すのによいですね。

ゴールデンウイークも今日あたりから道路が渋滞するようです。

昨日までよく晴れていましたが、今朝は曇っています。

雨が降れば山の木々が活き活きしてきます。

恵みの雨がそろそろ欲しい頃です。