奥州街道を行く

奥州街道は江戸時代の江戸・日本橋を起点とする五つの陸上交通路のひとつで、盛岡を経て青森までの道路です。今回は木津谷本店前から進みます。木津谷本店前をまっすぐに500mほど進むと信号機の付く丁字路に差し掛かります。この丁字路を右折し300mほど進むと啄木・賢治青春館に着きます。ここは旧九十銀行本店本館でした。中に入ってゆっくりご覧になってください。

啄木・賢治青春館

啄木・賢治青春館

啄木・賢治青春館に着きました。啄木・賢治青春館は旧九十銀行本店本館で、明治43年に竣工しております。構造は煉瓦造2階建で、2階に広い集会室を設け、1階を営業室・客溜・金庫室・頭取室及び応接室としていました。外観は重厚感のあるロマネスク・リヴァイヴァル様式、内部は直線的で平明かつ簡潔なゼツェッシオン式の影響がみられ、19世紀末の欧州での建築運動をいち早く反映させたものとして、我が国の近代建築史上重要な建造物です。 旧九十銀行本店本館は明治時代に建てられた銀行建築の遺構として大変貴重な事から平成16に国指定重要文化財に指定されています。

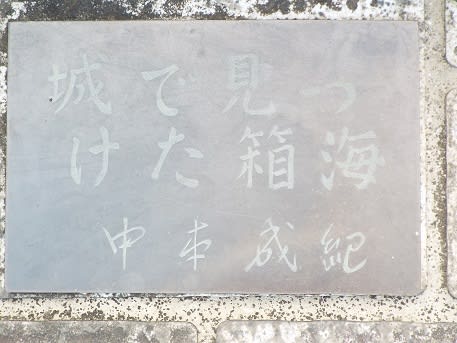

啄木は渋民を離れ北海道を転々と移動します。函館、札幌、小樽、釧路を経て函館に戻り、東京に旅発ちます。移動した北海道の多くの地域には歌碑が建立されています。

① 函館公園の歌碑

明治40年5月、啄木は渋民村を発ち函館に渡りました。

函館公園の歌碑

「函館の青柳町こそかなしけれ 友の恋歌 矢ぐるまの花」

② 倶知安駅の歌碑

啄木は函館大火に遭遇し、函館での132日間の生活に別れを告、函館から札幌にむかいます。途中、倶知安駅を通過しました。

倶知安駅前広場の歌碑

「真夜中の 倶知安驛に 下りゆきし 女の鬢の 古き痍あと」

③ 札幌大通り公園の歌碑

啄木は札幌に来て、明治40年9月14日から27日までの2週間を北門新報で過ごし、小樽に発ちます。

札幌大通り公園の歌碑

「しんとして幅廣き街の 秋の夜の 玉蜀黍の焼くるにほひよ」

④ 小樽公園の歌碑

啄木は小樽に着き小樽日報で働きます。しかし、事務長の小林寅吉と、そりが合わず、明治40年12月20日退職、明治41年1月、釧路に向かいました。

小樽公園の歌碑

「こころよく 我尓はたらく仕事あれ それを仕遂げて 死なむと思ふ」

⑤ 美唄駅前広場の歌碑

啄木は小樽から釧路に向かいます。途中の美唄駅前、滝川公園にも歌碑が建立されています。

美唄駅前広場の歌碑

「石狩の美国といへる停車場の 柵に乾してありし 赤き布片かな」

⑥ 滝川公園の歌碑

滝川公園の歌碑

「空知川雪に埋れて 鳥もみえず 岸辺の林尓人ひとりゐき」

⑦ 旭川観光物産情報センターの歌碑

啄木は釧路に向かう途中、旭川に一泊し、旭川での歌4首を詠んでいます。

旭川観光物産情報センターの歌碑

前面の二首

「名のみ知りて 縁もゆかりもなき土地の 宿屋安けし我が家のごと」

「伴なりしかの代議士の 口あける青き寐顔を かなしと思ひき」

側面の二首

「今夜こそ思ふ存分泣いてみむと 泊りし宿屋の 茶のぬるさかな」

「水蒸気 列車の窓に花のごと凍てしを染むる あかつきの色」

⑧ 釧路港文館前の歌碑

啄木は明治41年1月21日釧路に来ました。啄木は釧路新聞社で働きます。

啄木の釧路での生活はどうだったのでしょう。明治41年2月29日の日記をみると、「釧路に来て40日。生まれて初めて、酒に親しむこと事だけは覚えた。盃二つで赤くなった自分が、僅か40日の間に一人前飲める程になった。芸者といふ者に近づいて見たのも生まれて以来此の釧路が初めてだ」と書かれています。

釧路市内には27基ほどの啄木歌碑が建立されています

小樽港文館前の歌碑

「さいはての駅に下り立ち 雪あかり さびしき町にあゆみ入りにき」

⑨ 阿寒湖畔の歌碑

釧路での生活は76日でした。啄木は函館に戻り、明治41年4月24日、東京に向かいます。釧路を離れる日の日記には「後には雄阿寒雌阿寒の両山、朝日に映えた雪の姿も長く忘られぬであろう」と阿寒の山のすばらしさを書いています。

阿寒湖畔の歌碑

「神のこと遠くす可多を阿ら者世る 阿寒のやまの雪能希本の」

岩手県のコロナウイルス感染状況

県は3月20日、県内で新しくコロナウイルスに感染した人は2人であることを発表しました。田野畑村の50代男性と久慈保健所管内の50代男性で、2人は同じ職場の同僚です。これで、県内の累計は585人となりました。

県は3月21日、県内で新しくコロナウイルスに2人が感染したことを発表しました。盛岡市の60代女性と久慈市の20代女性です。どちらもコロナ患者の同居家族です。これで、県内の累計は587人となりました。

盛岡市は22日、盛岡市の80代女性がコロナウイルスに感染したことを発表しました。コロナ患者の接触者です。これで、県内の累計は588人となりました。

県は23日、紫波町の20代男性がコロナウイルスに感染したことを発表しました。感染経路を調査中です。これで、県内の累計は589人となりました。

県と盛岡市は24日、盛岡市の70代男性と二戸保健所管内の40代男性が新しくコロナウイルスに感染したことを発表しました。2人とも患者との接触歴はなく、感染経路を調査中です。これで、県内の累計は591人となりました。

隣県の宮城県では24日、171人が新しくコロナウイルスに感染.したことを発表しております。このうち仙台市内での感染は131人です。多くなりましたね。