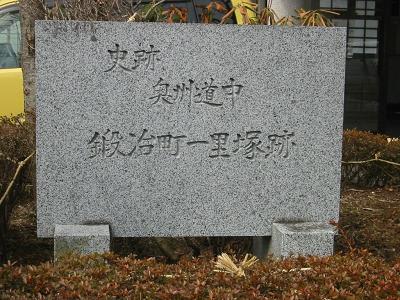

前回は奥州街道を歩き小野松一里塚に到着しましたので、奥州街道の散歩を終わります。さて、奥州街道に一里塚が設置された頃、南部氏により、盛岡藩(南部藩)がおこされています。ここで、盛岡藩、岩手県の成立を振り返り、盛岡藩・藩主の墓をたずねてみます。

盛岡藩(南部藩)、岩手県、盛岡市の成立

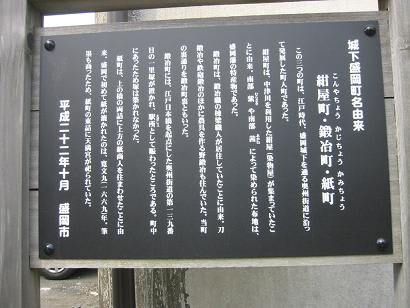

南部氏は、南北朝時代のころより青森県三戸・九戸周辺に基盤をおき、室町・戦国時代にはしだいに勢力をのばして、奥州北部の有力大名に成長しました。1588年、南部家26代当主・信直は斯波氏を滅ぼし、1590年に豊臣秀吉から、南部七郡の領有を認められ、南部藩が成立しました。しかし、三戸や九戸は南部藩領内の北辺に寄りすぎていることもあり、 本拠を不来方(盛岡)に移すことになりました。藩主・信長(南部家26代当主)は1597年に、嫡子の利直を総奉行に鋤(すき)(鍬(くわ))初めを行い、翌1598年の正式許可の後、築城工事に着手しました。1599年、利直は父・信直が卒した後、南部藩2代目藩主として築城を進め、南部藩3代目藩主・重信のときに完成しました。南部藩は16代・利恭(南部家41代当主)までつづきます。しかし、南部藩は明治 3年( 1870年)、財政難により廃藩置県に先立って廃藩を申し出、 明治政府 により 盛岡県が設置されました。その後、盛岡県は廃藩置県によって明治5年(1872年)に『岩手県』へと改称されます。一方、伊達氏の一関藩は一関県となりましたが、明治9(1876)年に、岩手県と一関県の一部が合併して,現在の岩手県が成立しました。なお、盛岡市は明治22年(1889)の市制 施行により、成立しています。

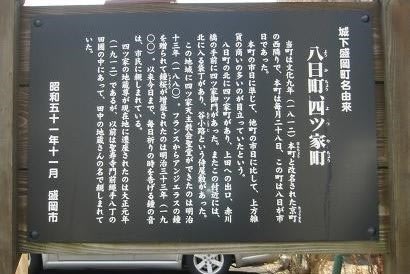

南部藩は、南部氏の領地であったことから『南部藩』と呼ばれていましたが、文化14年(1817)、南部藩11代藩主・利敬(南部家36代当主)の時、南部藩を盛岡藩と改称する旨を幕府に届け、南部藩を盛岡藩に改めたといわれています。現在、盛岡藩初代藩主として、盛岡移転を計画、着手した南部藩初代藩主・信直(南部家26代当主)とするか、総奉行として、また、藩主として築城・まちづくりを進めた南部藩2代目藩主・利直(南部家27代当主)するのか、分かれています。この点につき、盛岡市教育委員会歴史文化課に問い合わせしましたら、初代を信直と考えるか、利直と考えるかは、考え方によるので、どちらも間違いでは無い、ということでした。

初代盛岡藩主・利直(南部家27代当主)の墓

初代盛岡藩主・南部利直(南部家27代当主)の墓

盛岡藩初代藩主・南部利直(南部家27代当主)の墓は東禅寺にあります。東禅寺は、無盡妙什和尚を開山として遠野附馬牛に建武年間(1334-1336)創建されたといわれます。南部家13代当主・守行が戦死した際に無盡妙什和尚が焼香師となり、南部家との縁が始まり、27代利直の焼香師を三世大英和尚が勤めたこともあり、盛岡城の築城に際して遠野より当地へ移転、寺領240石を受領、盛岡五山の一つと仰がれていました。東禅寺には盛岡藩初代藩主・利直の墓の他、5代藩主・信恩、9代藩主・利正、11代藩主・利用、13代藩主・利義の墓の5藩主の墓があります。

東禅寺(盛岡市北山)は国道4号線沿いに山門があります。利直の墓は山門から左側の道路を上って行くと間もなく案内板が立っていますので、すぐにわかります。

東禅寺山門

次に、南部利直公の正室 ”お武” の墓を訪ねます。墓は光臺寺(盛岡市名須川)にあります。

ムカデ姫の墓

光臺寺には、ムカデ姫の墓があります。氏郷の養妹“武姫(お武の方)”は、盛岡藩初代藩主・南部利直のもとに嫁ぐことになり、蒲生家の家宝「大ムカデ退治」に使われた矢を持参しました。ところが、お武の方が亡くなったとき、遺体の下の変色した形が、むかでのはいまわる姿に似ていたことから、「お武の方が持ってきた矢の根石の怨念にちがいない」と人々は驚き恐れました。利直公は、ムカデは水を嫌うことから、石垣でかこまれた墓を建立し、橋を架けましが、何度橋を架けても、むかでが出て壊してしまいました。お武はいつしか、「ムカデ姫」と呼ばれるようになり、墓を「ムカデ姫の墓」と呼ぶようになりました。

光臺寺