北上市に着きました。北上市は平成の大合併で和賀町、江釣子村と合併し、新北上市になった。北上市は工業誘致が盛んで、東北有数の流通・工業集積地になっている。この地に伝わる「鬼剣舞」があり、鬼の面と独特の衣装をまとった男が勇壮な踊りを見せます。

51.永昌寺(60番) 本尊大日 更木(現 岩手県北上市和更木33-105)

更木は北上市の北の方にあり花巻市との境です。永昌寺は静かなところにあり、訪ねられる良いですよ。

山門

本堂

観音堂

鐘堂

御詠歌

竪横に峯や山べに寺たてて普瀧(あまね)く人を救ふものかな

52.正洞寺(38番) 本尊千手 黒岩(現 北上市黒沢尻町字黒岩18-45)

当初は「小童寺」と称されていたが、現在地に再建された際「正洞寺」と改称された。開山した美丈丸が皇室の流れをくむようで、菊の紋章が伝わっており、本堂の屋根に取り付けられているようです。寺には当地黒岩の出身で初代二所の関親方の墓所があり、地方巡業などがあった時には力士が訪れるそうです。

本堂

御詠歌

補陀洛やここはみさきの舟の棹取も捨つるも法のさたやま

53.大徳院(30番) 本尊弥陀 立花(現 北上市立花16地割)

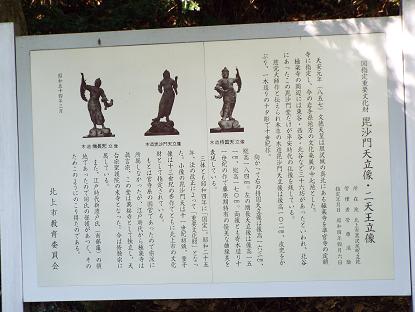

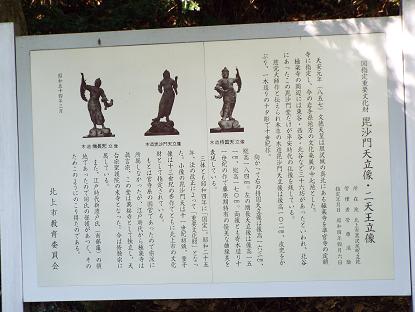

毘沙門堂といわれ、国指定重要文化財の木造毘沙門天立像、木造二天王立像をはじめとした数々の遺品が納められいます。事前に連絡すると、見せてもらえます。

54. 妙見堂(40番) 本尊薬師 立花(現 北上市立花22地割)

岩手県は四国4県を合わせたほどの広さがあり県内を回るのも大変です。妙見堂は、なかなか見つからず苦労しました。ここには、駐車スペースも無く車道に駐車し、高台にあるので、民家の敷地内を通って上っていくことになります。お会いした人の話では、以前は多くの人がバスでお参りに来ていたが、最近はお参りの人が少なくなったそうです。

妙見堂への入口前に池がありますので、この池を目指すと、分かります。この池の前の道路に駐車し、民家の屋敷を通って行きます。

御詠歌

しん願や自在の春に花咲きて浮世遁れてすむやけだもの

55.正蔵寺(49番) 本尊釈迦 立花(現 北上市黒沢尻町立花3-25)

明治24年の黒沢尻の大火災により焼失し、民家を仮の寺としていたが、大正3年に現在の本堂を建立している。明治時代に「学制」が布かれた時には本堂が「立花学校」として使用されていました。

御詠歌

十悪の我が身を捨てずそのままに浄土の寺へ参りこそすれ

ここで、再び北上川を渡り、北上川の西側に進みます。

56.染黒寺(34番) 本尊薬師 川岸(現 北上市川岸2-7-53)

以前は禅国寺といわれていたが永正元年に染黒寺(ぜんこくじ)に改められたとある。明治23年の大火により全焼したが、10年後の明治33年に現在の本堂が再建されている。

57.本宮寺(43番) 本尊千手 鬼柳(現 北上市鬼柳都島)

この寺は、当国三十三カ所の33番になっており、北上市立鬼柳小学校の東側にありますので、鬼柳小学校を目指すとわかります。

本宮寺(西側に見えるのが鬼柳小学校)

鬼柳小学校

御詠歌

きくならく千手の誓ひふしぎには大盤石もかろくあげいし

58.正覚寺(15番) 本尊薬師 鬼柳(現 岩手県北上市上鬼柳第5地割232)

正覚寺には座禅堂があります。また、少年研修館もあり近郊の小中学生を対象に座禅や法話などで心身の鍛練を行っています。

御詠歌

薄く醇(こ)くわけわけ色をそめぬれば流転生死の秋のもみじ葉

59.泉徳院(32番) 本尊観音 岩崎(現 北上市和賀町岩崎12地割156)

本堂は建ってられてから300年の年月を経ているということです。本堂は山門の正面には無く山門から入るとだいぶ右の方に進んだところにあります。境内から水が湧くことより専徳寺から「泉」徳寺に改称されたと伝えられています。

山門

本堂

御詠歌

静かなる我が源のせんとく寺浮かぶ心は法のはやふね

60.貴徳院(13番) 本尊大日 煤孫(現 岩手県北上市和賀町煤孫第7地割)

貴徳院といって煤孫寺と古舘神社を指していたようです。煤孫寺の脇に古舘神社の上り口があり、煤孫寺の裏山に神社がある。近所で貴徳院といってもわからず、古舘神社の方が知られてるようです。

現在、北上の貴徳院と云うと江釣子の方にある貴徳院を指し、そちらの方にも行って見ました。何の表示もありませんが、近くの人に聞いてみると貴徳院と云っているようです。

煤孫寺

御詠歌

阿波の国一乃宮とや結(ゆふ)たすきかけてたのめやこの世のちの世

61.慶昌寺(29番) 本尊千手 煤孫(現 北上市和賀町煤孫18-208)

当寺は和賀氏に深いかかわりをもち、和賀氏が南部氏との長い抗争の末敗れて以後は旧和賀氏の家臣の魂のよりどころとされてきたようです。

鐘楼

62.遍照寺(64番) 本尊弥陀 二子(現 北上市二子町宿西96)

和賀氏の祈願寺であったが、南部藩になって現在の地に移り建てられた。火事により焼失したが、江戸時代の末期に再建されている。その後、明治の廃仏毀釈で廃寺に追い込まれたが、再興された。

本堂

山門

御詠歌

前は神うしろは仏ごくらくのよろづの罪をくだく石槌

63.八幡堂(57番) 本尊弥陀 成田(現 北上市成田1地割1)

この辺はかっての奥羽州街道沿いになり、八幡堂は成田一里塚から500mほどのところにあたります。

御詠歌

此の世には弓矢を守るやはたなり来世は人をすくふ弥陀仏

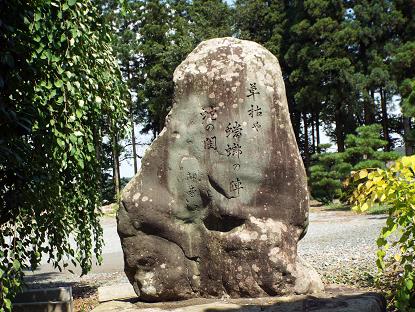

成田一理塚

現在、奥州街道で残っている一里塚は、わずか20か所と言われている。 成田一里塚は盛岡まで10里の地点にあり、原形のまま残っているのは、全国でもここだけだとも言われている

51.永昌寺(60番) 本尊大日 更木(現 岩手県北上市和更木33-105)

更木は北上市の北の方にあり花巻市との境です。永昌寺は静かなところにあり、訪ねられる良いですよ。

山門

本堂

観音堂

鐘堂

御詠歌

竪横に峯や山べに寺たてて普瀧(あまね)く人を救ふものかな

52.正洞寺(38番) 本尊千手 黒岩(現 北上市黒沢尻町字黒岩18-45)

当初は「小童寺」と称されていたが、現在地に再建された際「正洞寺」と改称された。開山した美丈丸が皇室の流れをくむようで、菊の紋章が伝わっており、本堂の屋根に取り付けられているようです。寺には当地黒岩の出身で初代二所の関親方の墓所があり、地方巡業などがあった時には力士が訪れるそうです。

本堂

御詠歌

補陀洛やここはみさきの舟の棹取も捨つるも法のさたやま

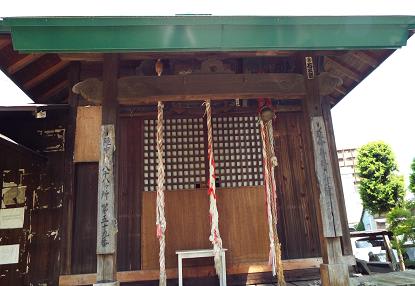

53.大徳院(30番) 本尊弥陀 立花(現 北上市立花16地割)

毘沙門堂といわれ、国指定重要文化財の木造毘沙門天立像、木造二天王立像をはじめとした数々の遺品が納められいます。事前に連絡すると、見せてもらえます。

御詠歌

人多く立ちあつまれる一の宮昔も今も栄へぬるかな

人多く立ちあつまれる一の宮昔も今も栄へぬるかな

54. 妙見堂(40番) 本尊薬師 立花(現 北上市立花22地割)

岩手県は四国4県を合わせたほどの広さがあり県内を回るのも大変です。妙見堂は、なかなか見つからず苦労しました。ここには、駐車スペースも無く車道に駐車し、高台にあるので、民家の敷地内を通って上っていくことになります。お会いした人の話では、以前は多くの人がバスでお参りに来ていたが、最近はお参りの人が少なくなったそうです。

妙見堂への入口前に池がありますので、この池を目指すと、分かります。この池の前の道路に駐車し、民家の屋敷を通って行きます。

御詠歌

しん願や自在の春に花咲きて浮世遁れてすむやけだもの

55.正蔵寺(49番) 本尊釈迦 立花(現 北上市黒沢尻町立花3-25)

明治24年の黒沢尻の大火災により焼失し、民家を仮の寺としていたが、大正3年に現在の本堂を建立している。明治時代に「学制」が布かれた時には本堂が「立花学校」として使用されていました。

御詠歌

十悪の我が身を捨てずそのままに浄土の寺へ参りこそすれ

ここで、再び北上川を渡り、北上川の西側に進みます。

56.染黒寺(34番) 本尊薬師 川岸(現 北上市川岸2-7-53)

以前は禅国寺といわれていたが永正元年に染黒寺(ぜんこくじ)に改められたとある。明治23年の大火により全焼したが、10年後の明治33年に現在の本堂が再建されている。

御詠歌

世の中にまける五穀の種間寺ふかき如来の大悲なりけり

世の中にまける五穀の種間寺ふかき如来の大悲なりけり

57.本宮寺(43番) 本尊千手 鬼柳(現 北上市鬼柳都島)

この寺は、当国三十三カ所の33番になっており、北上市立鬼柳小学校の東側にありますので、鬼柳小学校を目指すとわかります。

本宮寺(西側に見えるのが鬼柳小学校)

鬼柳小学校

御詠歌

きくならく千手の誓ひふしぎには大盤石もかろくあげいし

58.正覚寺(15番) 本尊薬師 鬼柳(現 岩手県北上市上鬼柳第5地割232)

正覚寺には座禅堂があります。また、少年研修館もあり近郊の小中学生を対象に座禅や法話などで心身の鍛練を行っています。

御詠歌

薄く醇(こ)くわけわけ色をそめぬれば流転生死の秋のもみじ葉

59.泉徳院(32番) 本尊観音 岩崎(現 北上市和賀町岩崎12地割156)

本堂は建ってられてから300年の年月を経ているということです。本堂は山門の正面には無く山門から入るとだいぶ右の方に進んだところにあります。境内から水が湧くことより専徳寺から「泉」徳寺に改称されたと伝えられています。

山門

本堂

御詠歌

静かなる我が源のせんとく寺浮かぶ心は法のはやふね

60.貴徳院(13番) 本尊大日 煤孫(現 岩手県北上市和賀町煤孫第7地割)

貴徳院といって煤孫寺と古舘神社を指していたようです。煤孫寺の脇に古舘神社の上り口があり、煤孫寺の裏山に神社がある。近所で貴徳院といってもわからず、古舘神社の方が知られてるようです。

現在、北上の貴徳院と云うと江釣子の方にある貴徳院を指し、そちらの方にも行って見ました。何の表示もありませんが、近くの人に聞いてみると貴徳院と云っているようです。

煤孫寺

御詠歌

阿波の国一乃宮とや結(ゆふ)たすきかけてたのめやこの世のちの世

61.慶昌寺(29番) 本尊千手 煤孫(現 北上市和賀町煤孫18-208)

当寺は和賀氏に深いかかわりをもち、和賀氏が南部氏との長い抗争の末敗れて以後は旧和賀氏の家臣の魂のよりどころとされてきたようです。

鐘楼

御詠歌

国をわけ宝をつみて立つ寺の末の世までの利益のこせり

国をわけ宝をつみて立つ寺の末の世までの利益のこせり

62.遍照寺(64番) 本尊弥陀 二子(現 北上市二子町宿西96)

和賀氏の祈願寺であったが、南部藩になって現在の地に移り建てられた。火事により焼失したが、江戸時代の末期に再建されている。その後、明治の廃仏毀釈で廃寺に追い込まれたが、再興された。

本堂

山門

御詠歌

前は神うしろは仏ごくらくのよろづの罪をくだく石槌

63.八幡堂(57番) 本尊弥陀 成田(現 北上市成田1地割1)

この辺はかっての奥羽州街道沿いになり、八幡堂は成田一里塚から500mほどのところにあたります。

御詠歌

此の世には弓矢を守るやはたなり来世は人をすくふ弥陀仏

成田一理塚

現在、奥州街道で残っている一里塚は、わずか20か所と言われている。 成田一里塚は盛岡まで10里の地点にあり、原形のまま残っているのは、全国でもここだけだとも言われている

************************************************

啄木の歌

わが友は北の浜辺の砂山のはまなすの根に死にてありにき

明星 明治41年7月号 石破集(32首、その11)

署名 石川啄木

********************************************

今日はクリスマスイヴですね。今日の盛岡は暖かくさえ感じる日中でした。何年ぶりかの雪のないイヴです。

岩手山(2015.12.24)

啄木の歌

わが友は北の浜辺の砂山のはまなすの根に死にてありにき

明星 明治41年7月号 石破集(32首、その11)

署名 石川啄木

********************************************

今日はクリスマスイヴですね。今日の盛岡は暖かくさえ感じる日中でした。何年ぶりかの雪のないイヴです。

岩手山(2015.12.24)