花巻市に着きました。合併前の花巻です。花巻市は平成18年に石鳥谷町、大迫町、東和町と合併し新しい花巻市になりました。花巻市には岩手県では唯一の空港があり、福岡、大阪、名古屋、札幌までは毎日飛行しております。

64.金毘羅堂(58番) 成田(現 花巻市成田)

資料には成田となっていたので、成田は北上市と思い大分探しましたが、なかなかみつからず、北上市の方にも問い合わせましたが、わからず、だいぶ苦労しました。北上市が稗貫郡飯豊村と合併し飯豊村成田地区は北上市成田になったが、一部が花巻市成田になったようです。

御詠歌

立寄りてされいの堂に休みつつ六字を唱へ経をよむべし

65.圓通寺(24番) 本尊 虚空蔵 十二丁目(現 花巻市十二丁目19)

圓通寺(えんつうじ)の開基ははっきりしませんが当地の豪族十二丁目氏でないかともいわれております。

御詠歌

萬(よろづ)こそはんたなるとも怠らず諸病なかれと望み祈れよ

66.東光寺(37番) 本尊弥陀 笹間(現 花巻市北笹間7-71)

本殿・山門は1830年に再建され現在に至っているようです。大梵鐘は戦争のために応招されたが昭和38年に寄進され現在に至っている。

御詠歌

六つのちり五つのやしろ顕はして深きにいたの神のたのしみ

67.清水寺(65番) 本尊観音 太田(現 花巻市太田21-5-1 )

京都の清水寺と兵庫の清水寺に並ぶ日本三清水の一つとされ、坂上田村麻呂が開いたといわれています。本尊の十一面観音像が置かれた観音堂(本堂)、左隣には薬師堂があり、その前には昭和2年(1927)に建立された山門があり立派で他を圧倒しています。ぜひ一度お訪ねください。

御詠歌

恐ろや三つの角(つの)に入るならば心をまろく弥陀を念ぜよ

68.延命寺(8番) 本尊 千手 中根子(現 岩手県花巻市中根子古館75)

延命寺(えんめいじ)は花巻市街地から1km程進んだ志戸平温泉に向かう道路脇にあります。根子の地蔵さんと呼ばれ親しまれている。宮澤賢治は「春と修羅」のなかで地蔵堂の巨木について詠んでいますが、その詩碑が建立されています。

延命寺の地蔵堂

御詠歌

たきぎとり水熊谷の寺に来て難行するも後の世のため

69.桂木地蔵堂(25番) 本尊地蔵 上根子(現 花巻市上根子玄番)

ここには大きなカツラの木があり、地蔵尊を安置する御堂の方は「桂木地蔵堂」になっているが、木の名は「子安地蔵尊かつら」とよばれています。カツラは御堂のすぐ後ろに立って、境内全体を覆っている。

桂木地蔵堂と言って探しても、なかなかわからないようなので「子安地蔵尊かつら」といえばすぐにわかるようです。

御詠歌

法の舟入るか出づるかこの津寺わが身をのせて助けたまへよ

70.観音堂(70番) 本尊観音 円万寺(現 花巻市膝立字観音山1)

円万寺は坂上田村麻呂が馬頭観音を勧請したのが起源とされる。明治の初めの、廃仏毀釈のため、寺としての円万寺を山麓に移し、山頂部を八坂神社とした。明治40年代に、再び山頂部を神仏混淆の寺に戻した。八坂神社はそのまま山頂に残っている。現在は八坂神社までをふくめた全体を円万寺とよぶのでしょうか。

観音堂

御詠歌

もと山に誰か栽ける花なれや春こそたをれたむけにぞなる

71.弥陀堂(78番) 本尊 弥陀 鍋倉(現花巻市鍋倉山居1 高橋)

番弥陀堂を探すのにだいぶ苦労しました。資料が古いので、住所の記載もなく、花巻市の教育委員会にも聞きましたが、わからず、やっと見つけました。高橋さん宅の裏庭にありました。花巻市長さんに市内の霊場の場所に案内版を立てるようにお願いし、承諾得ましたので、今頃は立っているのかな、宴会の席だったので、忘れてしまったのかな。

御詠歌

おどりはね念仏まうし道成寺拍子を揃へ鐘をうつなり

72.松山寺(14番) 本尊彌勒 台村(現 岩手県花巻市第3地割72)

松山寺(しょうざんじ)は県道花巻温泉郷線を温泉方向に進むと花巻温泉の手前左側にあります。当寺は明治28年に村役場を併設していた座禅堂から出火し堂宇を焼失したようです。

73.白山堂(4番) 本尊 大日 臺(現 花巻市湯本2-1-2)

陸中八十八霊場にも神社が含まれていますが、○○堂として、御本尊が安置されています。

ここ白山堂は白山神社ですが、御本尊は大日さんです。場所は花巻温泉のすぐ傍ですが、入り込んでおり見つけるのが大変です。

御詠歌

ながむれば月白妙の夜半なれやただ黒谷のすみぞめのそで

74.白瀧堂(61番) 本尊大日 臺(現 花巻市湯本)

滝の不動尊とよばれています。花巻市内から花巻温泉を通過し花巻台温泉の方に向かうと左側に岩手医大花巻温泉病院があり、その手前に道路から30mほど下の方に民家のように見える建物があります、そこが白瀧堂です。白瀧堂の脇には緒ヶ瀬滝(おがせがたき)があります。

御詠歌

後の世を恐るる人はかうおんじとめてとまらぬ白滝の水

75.薬師堂(51番) 本尊薬師 臺湯(現花巻市湯本台)

温泉神社といわれており、花巻の台温泉街に入り、さらに進んで行くと右側に神社があり、薬師堂と呼ばれている。台温泉は花巻温泉から車で5分ほどです。

御詠歌

西方(さいほう)をよそとは見まじあんやうの寺へまいりてうくる十楽

76.三嶽堂(50番) 本尊薬師 宮野目(現花巻市西宮の目11)

三嶽観音堂といわれ盛岡の方から行くと花巻空港・花巻市内に入る信号を花巻方向に進み、浜木側に入るとすぐのところです。

御詠歌

萬(よろづ)こそはんたなるとも怠らず諸病なかれと望み祈れよ

77.自性院(75番) 本尊薬師 花巻(現 花巻市四日町2-5-54)

自性院は花巻駅から1kmほどですので、散歩にちょうど良いキョリです。

御詠歌

我すまばよも消へはてじ善通寺 深き誓ひの法のともしび

78.雄山寺(69番) 本尊観音 花巻 現花巻市愛宕町1-25

JR花巻駅の近くです。花巻開町の恩人として知られる北松斎が戦死した四男愛邦の菩提を弔うために建立されたといわれています。

御詠歌

観音の大悲のちから強ければおもき罪をもひきあげてたべ

79.端興寺(73番) 本尊釈迦 花巻(現 花巻市坂本町1-16)

瑞興寺は花巻駅から歩いて5分ほどのところにあります。本堂はかって花巻城(旧鳥谷ヶ崎城)の本丸にありましたが、南部氏の時代に、花巻城の城郭の改修を行い、その際本丸にあった瑞興寺を城外の現在の場所に移した、といわれている。寺宝の木造弁財天像は花巻城時代の仏像で、花巻市の文化財となっています。

御詠歌

迷ひぬる六道衆生救はんと立つとき山にいづる釈迦寺

80.如来堂(12番) 本尊 虚空蔵 鍛冶町(現 岩手県花巻市鍛冶町8-15)

如来堂勝行院(しょうぎょういん)は花巻市内から花巻南温泉郷に行く道路沿いにあります。本尊として安置されている阿弥陀如来座像は国指定重要文化財になっている。また、境内には本堂に向かって左側に観音堂があり、嘘空蔵菩薩が祀られている。

御詠歌

「のちの世をおもへば苦行焼山寺志でや三途の難所ありとも」

81.松庵寺(56番) 本尊地蔵 大工町(現 花巻市双葉町6ー4)

松庵寺はにぎやかな双葉町の街なかにあり、山門をくぐるとお寺とは感じさせない建物が本堂になっています。

御詠歌

みな人のまいりてやがて大山寺(たいさんじ)来世の引導頼みおきつつ

82.宗青寺(80番) 本尊 千手 (現 花巻市御田屋町3-21)

陸中とは陸奥国(むつのくに)が分割された時の一つの国で、その後、廃藩置県により現在の岩手県になっている。

宗青寺は国道四号線沿いにありますが、花巻駅からはだいぶ離れています。

御詠歌

國をわけ野山を凌(しの)ぎ寺々に参れる人をたすけましませ

次は、北上川を渡り、新幹線の新花巻駅近辺の矢沢地区を回り88番「光勝寺」に向かいます。

よくお寺や神社へお参りし手をあわせますが、神社とお寺の違いは何なんでしょう。「仏教」は外来宗教で、「お釈迦様」の教えにそったもの、「神道」は伝統宗教で民族宗教、生活の中で自然発生的な「祈り・願い・感謝」というもが「神道」です。古い時代には、仏教と神道を同一のものとする「神仏習合思想」をとっていましたが、明治初期に「神仏判然の令」が出され、現在では神社とお寺は分けられています。神社に祀られるのは目に見えない神様です。

************************************************

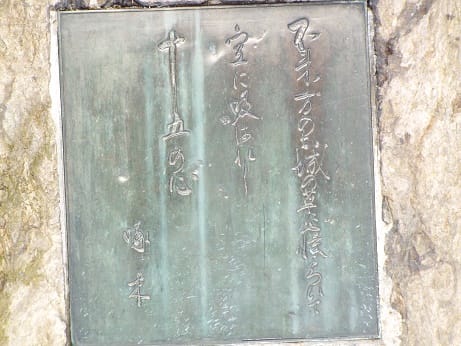

啄木の歌

牛頭馬頭(ごづめづ)のつどひてのぞく大香炉中より一縷(いちる)白き煙す

明星 明治41年7月号 石破集(32首、その12)

署名 石川啄木

********************************************