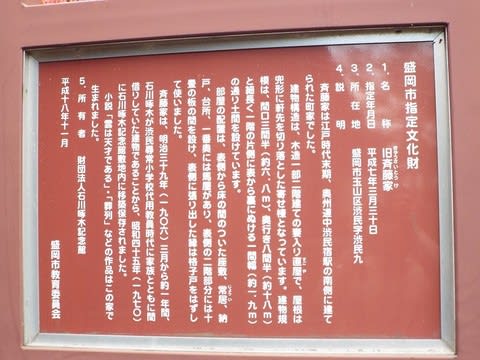

(38)「斎藤家」の歌碑(盛岡市渋民) 昭和29年5月建立(『一握の砂』より) 啄木20歳

齋藤さん宅前の歌碑

かにかくに渋民村は戀しかり

おもひでの山

おもひでの川

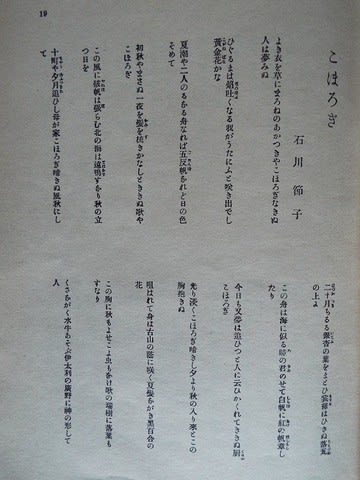

石川啄木

啄木は明治39年3月4日、盛岡を離れ、母と妻を連れて渋民村に戻り、斎藤家に居住しました。ここは、明治39年3月から函館に旅発つ翌年5月までの1年2か月を妻、母と共に生活していたところです。父は野辺地での生活、妹光子は盛岡に下宿しておりました。斎藤家のこの歌碑は、昭和29年5月に公開された新東宝映画「雲は天才である」の映画監督、中川信夫が寄贈したものです。

明治43年3月13日本郷より宮崎大四郎宛書簡より抜粋 「僕が弟々と呼んでゐる少年齋藤佐蔵と言って僕が渋民の代用教員時代そいつの家の二階を借りて住んでゐたのだ」

現在、啄木が住んだ斎藤さんの旧い家は啄木記念館の庭に移転・保存されています。また、その後建立された齋藤さんの家は解体され更地となり啄木歌碑のみが残っています。

なお、啄木が3月4日に渋民に戻ったことは、3月4日の啄木日記、盛岡から引っ越しの前日に弧舟に出した書簡にも書かれています。

啄木日記(明治39年3月4日) 9ヶ月間の杜陵生活は昨日に終りを告げて、なつかしき故山渋民村に於ける我が新生涯はこの日から始まる。・・・不取敢机を据ゑたのは六畳間。この一室は、我が書斎で、又三人の寝室、食堂、応接室、すべてを兼ぬるのである。あゝ都人士は知るまい、かゝる不満足の中の満足の深い味を。

書簡(弧舟 宛) 3月4日より岩手郡渋民村の人と相成り候に付、遺稿御出来の上は1部御恵み被下度願上候。時々御便信被下度、又御暇の際は御来游被下度候。閑村野趣の裡、或は人しれぬ高韻もひゞらむか。 弧舟様 盛岡最後の夜 逸民 啄木

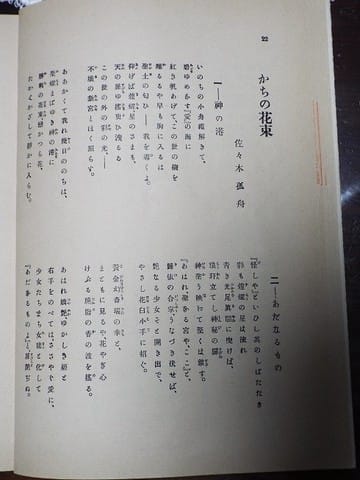

弧舟とは小田島孤舟(本名・佐々木理平治)のことで、岩手文壇の育成と発展に貢献した人で、文芸雑誌『曠野』を発行しています。弧舟は『小天地』には佐々木弧舟の名前で長詩「かちの花束」を載せています。

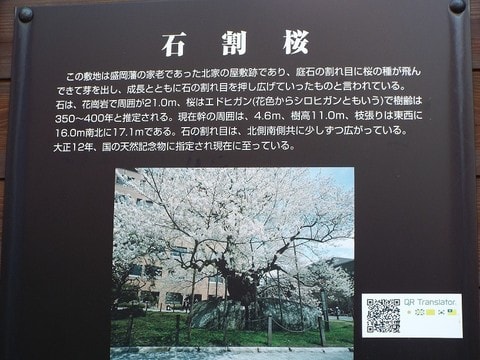

啄木の「おもひでの山 おもひでの川」は岩手山であり北上川だったのでしょう。北上川の河川敷に咲く一本桜は岩手山を背景に一層美しく見えます。

北上川河川敷の桜

一本桜と言えば、八幡平市にもあります。春を告げる岩手山の「飛鯉形」(ひごい がた)を背景にした綺麗な桜です。

為内の一本桜

上坊牧野の一本桜

なお、盛岡市では、春を告げるのは岩手山頂上の「ワシ形」です。

岩手山頂上の「ワシ形」