ダイハツの不正問題、前代未聞の全車種出荷停止となっていますが、不正の内容が一部以外紹介されていないので調べてみました。

以下のサイトに「25の試験項目で計174件の不正行為が確認され、最も古いものは1989年までさかのぼる。対象はすでに生産終了した車種も含めて64車種(トヨタやマツダ、スバルが販売している車種を含む)に及ぶ。」と一部具体的な内容が記載されている。

「衝突試験」で繰り返された不正 具体的にどのような不正行為があったのか。

4月に発覚したのは、側面から衝突された時の乗員に対する安全性を確かめる「側面衝突試験」の不正で、ドアに量産時と異なる加工を施して試験を受けていた。

5月のケースは、電柱などのポールに斜めから衝突した際の安全性を確かめる「ポール側面衝突試験」で、助手席側の試験データを運転席側のデータに流用していた。

一般に、運転席側にはハンドルなどがあるため、衝突安全性の基準をクリアするのが難しいとされている。

今回新たに発覚した不正は、側面衝突時に作動するエアバッグを、試験の段階で制御装置が未開発であったため、タイマーで作動させていたり、前面衝突試験の結果をリハーサル試験の結果に差し替えていたといった不正で、非常に広範囲にわたっている。

また、以下のサイトでは、ミライイースの成功体験が、このような事態を招いたとの考察が載っている。

当時はトヨタ自動車の「プリウス」に代表されるHVが有力な低燃費の技術だった。

筆者は当時、大阪府のダイハツ本社でミライースの開発責任者にインタビューしたが、「車両重量が重くなるHVは軽自動車には不向きだ。価格も高くなってしまう。このためダイハツはHVを採用しない。

軽量化とエンジンの改良で低燃費を実現する」と語っていたのが印象的だった。

ミライースはHVと遜色ない低燃費を実現しながら、価格はプリウスの半分程度の79万5000円に抑えた。そんな低燃費と低価格を武器にミライースは大ヒット。受注台数は発売後2週間で月販目標の約3.6倍に当たる約2万5000台に達した。

確かに上のサイトの考察は、わかるがもっと具体的に自分なりに考えたくてダイハツのサイトで調査報告書をダウンロードして熟読してみて、結果的には長くなってしまったが以下のようにまとめてみた。

ダイハツのサイトは以下のとおり、下のサイトから調査報告書のPDFをダウンロードした。皆様の方でもさらに詳細な内容を知りたい方は、以下のサイトから報告書をダウンロードして参照してください。

当社は、2023年4月28日に公表した認証申請における不正行為を踏まえ、公正で独立した第三者委員会を本年5月15日付で設置し、事案の全容解明および原因分析に加え、当社の組織の在り方や開発プロセスにまで踏み込んだ再発防止策の提言を依頼し、この度、その報告書を受領いたしました。その調査報告書について公表いたします。 この度の問題に関し、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

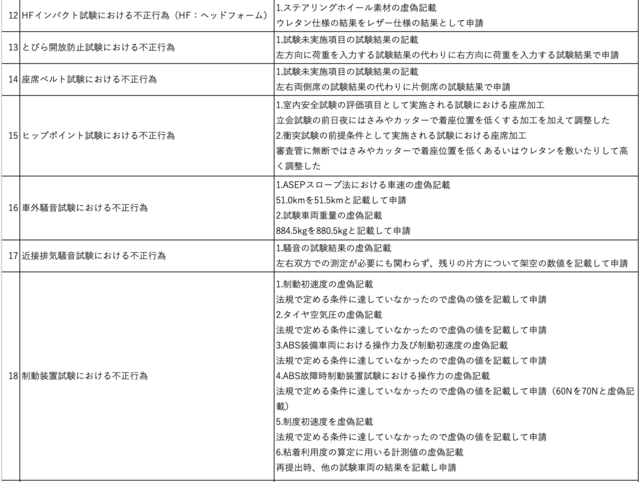

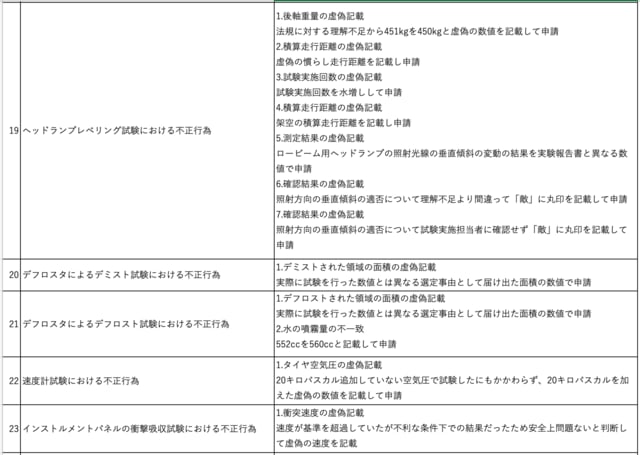

さて、以下からは私がまとめた内容になります。このトピックの最後の方に作成した表をペーストしました。字が小さくかつ、まだ内容が盛りだくさんなので、さらにまとめてみます。上のサイトでは、以下のように3つの具体例が書かれている。

1.電柱などのポールに斜めから衝突した際の安全性を確かめる「ポール側面衝突試験」で、助手席側の試験データを運転席側のデータに流用していた。

2.側面衝突時に作動するエアバッグを、試験の段階で制御装置が未開発であったため、タイマーで作動させていた

2.側面衝突時に作動するエアバッグを、試験の段階で制御装置が未開発であったため、タイマーで作動させていた

3.前面衝突試験の結果をリハーサル試験の結果に差し替えていた

要するに、データ流用と試験そのものを変えて認証を受けていたということ、そしてテスト結果の差し替えである。

この中で、私が詳細をまとめた資料でも、流用はいくつもある。短期開発を最優先するために、立会認証管に説明したり、再試験をするのでは生産を遅らせる必要があるため、それを省略してしまうことが日常化していることがわかる。

また、認証試験では試験条件として、法規で重量や速度の範囲を決めているが、それが法規の範囲を超えてしまう際に、例えば、計測値は42mmだった際に法規内の数値41.5mmに独断で安全上問題ないだろうと変えてしまっているのがわかる。

また、試験車に車台番号が刻印されていないのに虚偽の車台番号を記入して申請している。

7項、後面衝突試験における不正行為の1. 衝突速度の虚偽記載の例では、「速度が基準を超過していたが不利な条件下での結果だったため安全上問題ないと判断して虚偽の速度を記載」とこれも独断で安全だろうと判断して虚偽記載をして申請してしまっている。

15. ヒップポイント試験における不正行為では、1.室内安全試験の評価項目として実施される試験における座席加工において、「立会試験の前日夜にはさみやカッターで着座位置を低くする加工を加えて調整した」とまさに犯罪行為をしていると言える行動をしていることは驚きだ。

このようなことを10件、20件と重ねているとは全く驚きである。

最後の24. 排出ガス・燃費試験における不正行為、25. 原動機車載出力認証試験における不正行為については、品質保証関係ではないが、開発として、私のしていた仕事に密接に関係している。

オイル温度を上げる、排ガスを漏らす、新しい触媒を使う、走行抵抗を小さくするなどは、誰もがすぐ思いつき開発中に課題解決のため色々トライした経験はエンジン技術者だったら誰でも持っているだろう。

出力に関しても、吸気通路を磨く、修正係数をいじるなども同様で、開発中の定番の課題解決方策だ。

しかし、あくまで、開発中であり、認証試験で、このようなことをするのは基本的には考えられない。ところが、ダイハツでは、都合の悪い数値は認証申請においては、日常的に書き換えるという風土となっていたと思われる。通常は品質保証部門は技術部とは別の組織として、トップの役員→部長→課長→係長(主任、班長)という組織が、品質保証部門と技術開発部門とそれぞれ独立してあって、技術部門が開発を急ぐあまり、上に見られる行動をとった場合、品質保証部門が待ったをかけるという組織になっているものだが、このダイハツの例では、品質(認証)担当部門と技術開発部門の責任分担がはっきり分かれていないように感じる。

また、認証試験や生産ライン出荷時には、各部品にバラツキがあり、結果的に出力や排ガスなどの結果にある幅が生じる。その幅は±3%くらいにもなり、それを前提で出力や燃費の公表値は発表・認知されている。だから、記者が試乗する車両などでは、その上限になるような準備をすることはあるが、それを認証試験で実行するというのは、なんということだという感じである。

私はこのような仕事に関わってきた人間なので、上記のような感想を持っているが、このような仕事に関わっていない人には、これらの不正に対していったいどのように感じるのかは興味深い。

以下が私の作成した不正のリスト一覧。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます