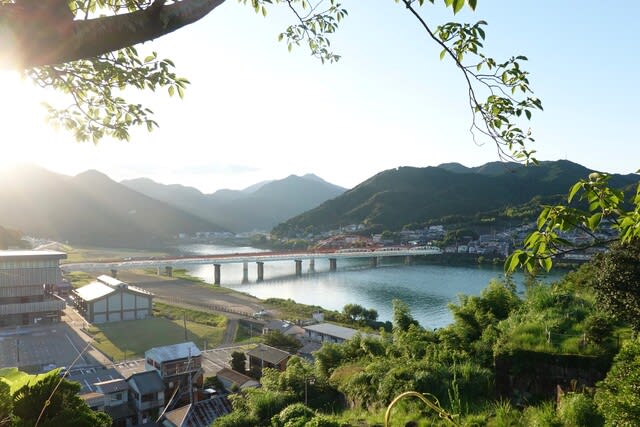

【Tokyo-k】熊野川の河口近くに残る、新宮城(丹鶴城)址に登る。陽が落ちようとしている彼方は、熊野の神々が降臨した権現山が、果無山地へと続いて行く峰々の世界である。振り向けば家並みの向こうに熊野灘が蒼海を広げ、こちらも果て無しの太平洋が陸を縁取っている。そうした大地を裂いて、流れ込んで来るのが熊野川である。今日の川面は翡翠色に鎮まっているものの、一度氾濫すれば何もかも呑み込んでしまう、山塊と大洋と大河の新宮である。

新宮は熊野灘の南端近く、山と海と川が塞ぐ三角形の、さほど広くない平坦地に営まれる街だ。中心部には熊野速玉大社、神倉神社、阿須賀神社が、正三角形を成す位置に鎮座している。日本書紀の神武記に「東征軍は紀伊半島を半周して熊野の神邑(みわのむら)に至り、天磐盾(あまのいはたて)に登る」という記述がある。この神邑は新宮のことだと阿須賀神社に碑が建ち、天磐盾は神倉神社だとされている。新宮は、とにかく古い土地なのである。

当たり前のことではあるけれど、街はそこに住む人々にとっては安全で快適に暮らせることが第一の要件だろう。そしてその上で、土地に堆積する歴史や伝承が地域への愛着をいっそう深める。2度目になる今回の新宮訪問が、前回の25年前と最も違っているのは、速玉大社や神倉社、阿須賀社などが「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されたことだ。生活の傍らに世界遺産がある暮らしとは、どんなに強い土着愛を生むだろう。

毎年10月、速玉大社の例大祭で、ご神霊が熊野川を渡る神事が行われる「御旅所」と「御船島」が見たくてバスに乗る。諮らずも市中を1周するコースの巡回バスで、まず三角形の1辺である海岸沿いを走り、次に山側を北上、中心部に戻って川沿いに速玉大社の裏を回り込み、川と山の接点で道は終わる。25年前に来た時より、道路はかなり整備されたと感じるけれど、中心を貫く国道沿いでも空き店舗が目立ち、街は静寂の中に沈んでいる。

「熊野権現御旅所」は河原より一段高い、テニスコートほどの広場だった。例大祭で社殿を離れた神霊と神馬が、河原で憩う場だ。2日目のお船祭では、9隻の早船が先を競って御船島を廻る船渡御神事が繰り広げられる。熊野川が権現山に遮られ、大きく蛇行する地点で、熊野信仰の根幹を秘めた神事らしい。この流れも「川の参詣道」として世界遺産に含まれるようだ。神倉神社御燈祭とともに全国に知られる祭事だが、残念ながら私は見ていない。

他に類例のない宗教行事を伝えてきた街の末裔たちは、誇り高い土着愛で伝統を守って行くだろう。しかし半島の先端での街づくりはどこも難しい。市が最も懸念しているのは、急速な人口減であろう。市の人口ビジョンには2040年に2万人を割り込む推計が紹介されている。この街の出生率は全国平均を上回っているのだが、「職」を求める若者の流出は止まらない。「紀伊半島一周の高速道路建設」を掲げる政治家のポスターが、陽に焼けている。

市中を歩き回って、ほとんど人に出会わない。新宮市民はどこにいるのだろうと訝っていたのだが、夕食の店を探す時刻になると、名物の「なれずし」の店は満席で、探し当てた地魚を食べさせる居酒屋も、テーブルは家族連れや若者グループが占領している。私はカウンターの隅にようやく席を確保し、賑わいを眺めて「みなさんお元気だ」とホッとしている。ゆきずりの旅人に過ぎない私だが、この国にこうした街があることを喜ぶ。(2023.7.17-18)

新宮は熊野灘の南端近く、山と海と川が塞ぐ三角形の、さほど広くない平坦地に営まれる街だ。中心部には熊野速玉大社、神倉神社、阿須賀神社が、正三角形を成す位置に鎮座している。日本書紀の神武記に「東征軍は紀伊半島を半周して熊野の神邑(みわのむら)に至り、天磐盾(あまのいはたて)に登る」という記述がある。この神邑は新宮のことだと阿須賀神社に碑が建ち、天磐盾は神倉神社だとされている。新宮は、とにかく古い土地なのである。

当たり前のことではあるけれど、街はそこに住む人々にとっては安全で快適に暮らせることが第一の要件だろう。そしてその上で、土地に堆積する歴史や伝承が地域への愛着をいっそう深める。2度目になる今回の新宮訪問が、前回の25年前と最も違っているのは、速玉大社や神倉社、阿須賀社などが「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されたことだ。生活の傍らに世界遺産がある暮らしとは、どんなに強い土着愛を生むだろう。

毎年10月、速玉大社の例大祭で、ご神霊が熊野川を渡る神事が行われる「御旅所」と「御船島」が見たくてバスに乗る。諮らずも市中を1周するコースの巡回バスで、まず三角形の1辺である海岸沿いを走り、次に山側を北上、中心部に戻って川沿いに速玉大社の裏を回り込み、川と山の接点で道は終わる。25年前に来た時より、道路はかなり整備されたと感じるけれど、中心を貫く国道沿いでも空き店舗が目立ち、街は静寂の中に沈んでいる。

「熊野権現御旅所」は河原より一段高い、テニスコートほどの広場だった。例大祭で社殿を離れた神霊と神馬が、河原で憩う場だ。2日目のお船祭では、9隻の早船が先を競って御船島を廻る船渡御神事が繰り広げられる。熊野川が権現山に遮られ、大きく蛇行する地点で、熊野信仰の根幹を秘めた神事らしい。この流れも「川の参詣道」として世界遺産に含まれるようだ。神倉神社御燈祭とともに全国に知られる祭事だが、残念ながら私は見ていない。

他に類例のない宗教行事を伝えてきた街の末裔たちは、誇り高い土着愛で伝統を守って行くだろう。しかし半島の先端での街づくりはどこも難しい。市が最も懸念しているのは、急速な人口減であろう。市の人口ビジョンには2040年に2万人を割り込む推計が紹介されている。この街の出生率は全国平均を上回っているのだが、「職」を求める若者の流出は止まらない。「紀伊半島一周の高速道路建設」を掲げる政治家のポスターが、陽に焼けている。

市中を歩き回って、ほとんど人に出会わない。新宮市民はどこにいるのだろうと訝っていたのだが、夕食の店を探す時刻になると、名物の「なれずし」の店は満席で、探し当てた地魚を食べさせる居酒屋も、テーブルは家族連れや若者グループが占領している。私はカウンターの隅にようやく席を確保し、賑わいを眺めて「みなさんお元気だ」とホッとしている。ゆきずりの旅人に過ぎない私だが、この国にこうした街があることを喜ぶ。(2023.7.17-18)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます