前回の続き。

米長邦雄名人に羽生善治四冠(棋聖・王位・棋王・王座)が挑戦することとなった、1994年の第52期名人戦。

27歳年下の挑戦者である羽生は、開幕から3連勝と一気呵成で、あっという間に米長名人をカド番に追いこんでしまう。

特に第2局でハッキリと「読み勝った」ことは大きく、もう決着はついたと思いきや、勝負というのはわからないもので、次の第4局が米長の名局ともいえる将棋となる。

この一番を米長は、

「負けたら引退する」

という覚悟でもってのぞんでいたという。

悲壮な決意であるが、一時代を築いた大棋士の文字通り「命がけ」の戦いを見られるのは、ファン冥利に尽きるというものだ。

そんなことを知る由もない羽生は、2手目に「△32金」とする奇策と迷った末に横歩取りを選択。

昔のイメージでは横歩取りは若干先手有利という感じだったが、このころは徐々に盛り返し気味で、その原動力の一つである「中原囲い」を羽生も披露する。

ただこの将棋は「中原流」という形のむずかしさと、羽生自身も認めるように、ほんのわずかだが「ゆるみ」もあって力を発揮できない将棋にしてしまう。

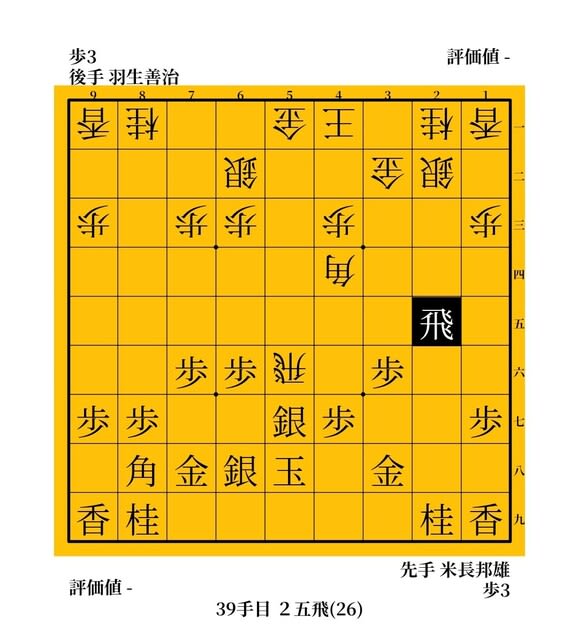

図は△44角の飛車取りを、▲25飛とかわしたところ。

羽生によると、この将棋のポイントはここだったという。

指す手は2つしかなく、△36飛と横歩を取るか、飛車をタテに逃げるか。

羽生は△56歩と突っかけるときに2時間も考え、封じ手になってからもずっとこの局面のことを考えていたが、ここに落とし穴があった。

羽生自身の言葉を借りると、

「前日も、指しかけの夜も、この局面になってからもずいぶん考えたのだが、読んでいいるうちに、だんだんわけがわからなくなってきた」

続けて、まさかというセリフが飛び出す。

「というよりも、どちらでも良くなるような気がしてきたのだ」

羽生もこの場面を振り返って(改行引用者)、

「あとで考えたら、この精神状態がいけなかったのだ。

冷静に考えると、飛車角だけの攻めで、そう簡単に後手が良くなるはずがない(中略)。

明らかに気分が浮ついていたのだ」

今からは想像しにくいが、あの百戦錬磨の羽生善治に「油断」という毒素が、いつの間にか注入されていた。

そんなふらついた姿勢で指された△54飛が、結果的には「敗着」になる。

次の手で、将棋は終わっているのだから。

▲67玉と上がるのが、崖っぷちに追いこまれた名人が魅せた「会心の」一手。

まるで木村一基九段のような力強さだが、これで後手は手段に窮している。

次に先手は▲46銀と上がり、▲55歩から飛車を追って、▲57銀上、▲56銀と空中要塞を建造すれば不敗の体勢になる。

一方の後手は、それを防ぐ有効な手段がなく、△74歩から△73桂のような反撃も、とても間に合わない。

その間に先手は遊んでいる▲38の金を中央に活用して、見事な厚みを構築。

何よりこの手は、羽生の心を打ち砕いたのだ。

「▲67玉を見た瞬間、激しい後悔の念に襲われた。

この手を見落とした後悔。B図(△54飛以外の手の局面)を見送った後悔。

そして何より、局面を甘く見た後悔」

ふだん飄々とした羽生にはめずらしい、エモーショナルな文体だが、それほどに強烈な体験だったのだろう。

落胆した羽生は、その後ほとんど抵抗できないまま、名人の軍門に下ることとなる。

これが投了図なのだから、いかに羽生が自分の将棋にガッカリしたのか伝わってくる。

まさかの圧敗で、観戦していた中原誠永世十段に

「中原流を使うなら、もっとうまく指してほしかった」

とボヤかれたほど。

この敗北は羽生に暗い影を落としたようで、本人もふがいないと感じたのか、

「油断は恐ろしい。仮に、この名人戦で3連勝4連敗の大逆転が実現していたら、この数手のやり取りが全てだったということになるのだろう」

第5局ではその揺れがモロに出てしまい、またもや米長の勢いある将棋に押されてしまう。

△96歩と仕掛けたのが、元気いっぱいという若々しい手であり、駒損になるが、代償に作った竜が手厚く後手が指せる形。

下段香と銀のピストン砲が強力この上なく、

「どうだ、駒の勢いが違うだろ」

米長の鼻高々な声が聞こえるようではないか。

以下、羽生もねばりを欠いた手が出て、この一局も米長の快勝譜となる。

この将棋を振り返って曰く、

「米長先生の気合に負けたと認めざるを得ない」

これで羽生から見て3勝2敗。

スコア的にはまだリードしているが、次は後手番だし、7番勝負の第6局と7局を負けて逆転など、ざらにあること。

羽生の妄念が、相当リアルに近づいてきたところで、もはや3連勝の余裕など消し飛んでしまったことだろう。

ただおもしろいのは、この敗戦後の羽生の行動。

「名人戦の重みを痛感した」

「今まで経験したタイトル戦に比べて、エネルギーが倍以上いるという感じである」

道の険しさを感じながらも、打ち上げ後に「部屋に帰ってごろごろ」していたところ、急激な空腹をおぼえる。

記者室に行くと、おにぎりがあったのでラッキーとばかりにパクついたのだが、その数なんと4個。

私のみならず、これには周囲にいた人たちも、「よう、そんなに食えまんな!」とあきれるわけだが、羽生はケロリとしたもので、

「自慢ではないが、立ち直りの早さには自信がある」

精神的には剣が峰に立たされ、

「第6局に負けたら、最終局も勝てないだろう」

決意を新たにしながらも、この妙に力の抜けたところが羽生の味でもあり、充分に「自慢」すべき、強さの秘密なのではあるまいか。

(続く)